LIONEL

DE LA LAURENCIE

violoniste, musicologue

(Nantes, 24 juillet 1861

– Paris, 21 novembre 1933)

|

| Lionel de La Laurencie (photo © coll. famille de La Laurencie/Musica et Memoria) DR. |

|

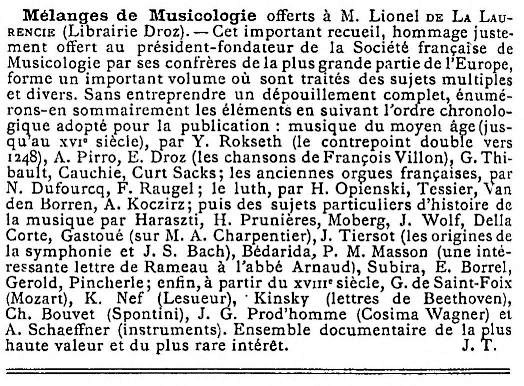

| Le Ménestrel, 15 septembre 1933 |

Lionel de la Laurencie compte parmi les grands historiens du violon. Les trois volumes qu'il consacra à L'Ecole française du violon de Lully à Viotti (Paris, Delagrave, 1922-1924) sont, en effet, considérés comme un jalon capital dans la compréhension de l'art des Anciens.

Pourtant, l'auteur s'engagea tardivement dans la voie des études musicologiques. Bon violoniste de l'école franco-belge, il commença sa carrière en tant que major des Eaux et Forêts avant de répondre, en 1898, à l'appel de sa vocation de musicien et de chercheur. Il suivit des cours à Grenoble et à Nancy, approfondit sa technique violonistique auprès de Léon Reynier1, et enfin fut admis au Conservatoire de Paris dans la classe d'Histoire de la musique de Louis-Albert Bourgault-Ducoudray.

Rappelons que ce dernier, véritable Père-Fondateur de la musicologie moderne, fut le maître du non moins admirable Maurice Emmanuel. C'est l'époque où, sous la conduite de quelques esprits aussi curieux que profonds, la France musicale renouait avec la conscience historique, avec la connaissance d'un passé peu et mal connu, sans doute freinée, durant tout le XIXème siècle, par une révérence excessive à l'endroit de la notion de Progrès.

Très en retard, le pays allait vite combler le fossé qui le séparait notamment des grands érudits allemands. Le Conservatoire, conservateur aussi bien dans le domaine de la musique moderne que dans celui de la redécouverte du patrimoine, finira bon gré mal gré, par suivre l'exemple de ces formidables foyers de renaissance que furent la Schola Cantorum et l'Ecole Niedermeyer. On remarquera ici que les catégories moderniste et conservatrice se brouillent et parfois s'inversent, tout au moins dans l'ordre des question esthétiques ; Debussy, Satie, Roussel ou Varèse suivant passionnément les concerts de musique ancienne de la Schola (pourtant perçue comme un temple de la Tradition), et Saint-Saëns et Fauré forgeant leur art dans le creuset Niedermeyer, qui avait fait l'étude du chant grégorien la pierre de touche de son système éducatif. Avec la nomination de César Franck à la classe d'orgue, et surtout de Fauré en tant que directeur, le Conservatoire rejoindra définitivement les premiers pionniers, dont les travaux, loin d'être les fruits du labeur de quelques savants monomaniaques, constituaient, au contraire, le riche levain de la musique à venir. On le sait, Fauré, banni par Ambroise Thomas, ou Maurice Emmanuel, poussé hors les murs par Léo Delibes, feront leur entrée dans l'institution par la grande porte, sans cultiver un esprit de revanche, mais en ouvrant les fenêtres sur un paysage non clos, offrant, en amont et en aval, de larges perspectives d'évolution historique.

|

| Encyclopédie de la musique et dictionnaire du conservatoire, couverture du volume 5 (1922) |

C'est dans ce contexte, dans ce terreau fécond, que l'on appréciera l'oeuvre d'un Lionel de la Laurencie. Proche de la Schola (son frère Jean fut le gendre de Vincent d'Indy et le premier secrétaire de l'école), il n'en fut pas moins le collaborateur d'Albert Lavignac pour la rédaction de l'Encyclopédie de la musique et dictionnaire du Conservatoire (11 vol., Paris, Delagrave,1913-1931). Refusant les antiques querelles de chapelles, il dirigea la Revue de la Société Française de Musicologie et enseigna l'histoire de la musique à l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, prenant ainsi une part majeure dans l'essor sans précédent de la recherche dans notre pays.

On le voit, le périmètre de ses études dépassait largement le cadre du violon. On lui doit, par exemple, des ouvrages sur la Légende de Parsifal et le drame musical de Richard Wagner (Nantes, Grimaud, 1888), sur Rameau (Paris, Laurens, 1908), sur Lully (Paris, Alcan, 1911) ou sur les Créateurs de l'opéra français (Paris, Alcan, 1921). Il convient, pourtant, de s'attarder sur sa contribution à une meilleure connaissance de l'histoire de son instrument. Il est intéressant de constater que les violonistes du tournant du siècle, frottés aux canons de l'école franco-belge, c'est à dire travaillant sous l'ombre portée de la sonate de Franck et du grand exemple d'Eugène Ysaÿe, seront parmi les premiers à explorer le passé du violon, suivant en cela le parcours des organistes, tels Alexandre Guilmant (disciple de Franck) ou Joseph Bonnet. Loin de s'arrêter à l'exhumation de partitions oubliées, c'est bien dans le domaine de l'interprétation des textes, de l'acquisition des codes anciens et de leur rhétorique, qu'ils vont s'illustrer, avec une hauteur de vue qui anticipe sur les avancées des années 1950. Sur bien des points, il est frappant de remarquer que quelques hommes du début du XXème siècle avaient déjà tout dit, tout compris, et on ne compte plus les spécialistes qui ont reconnu leur dette à leur égard. Ces derniers ont témoigné volontiers du fait que plusieurs thèses de l'époque n'ont pas pris une ride et que, sur les plans théorique et artistique, loin d'être dépassées, elles sortent souvent renforcées de la confrontation avec des découvertes plus récentes.

Si les violonistes et les organistes ont voulu retracer dans sa quasi totalité l'évolution de leur instrument, c'est parce qu'ils ont en commun, au cœur de cette évolution, un point de rupture qui sépare clairement les écoles ancienne et moderne : la rupture nette que constituent, dans les années révolutionnaires et impériales, les transformations dans la facture et la lutherie (et l'archèterie), conséquences directes de l'émergence d'un nouveau langage. La remontée aux sources ne saurait se réduire à un simple mouvement de Réaction, même si l'on peut à bon droit supposer, chez le comte de la Laurencie, une dilection naturelle pour l'Ancien Régime, une nostalgie aristocratique que l'on retrouve chez les dirigeants de la Schola Cantorum, tous plus ou moins issus des rangs de la vieille noblesse française. Pour autant, c'est la manière d'éclairer l'histoire que l'on retiendra, la rendant étonnamment présente, débarrassée du masque mortifère qu'on avait fixé sur le visage des anciens maîtres. L'avant-garde musicale du moment ne s'y est pas trompée, qui a vu dans la redécouverte du plain-chant ou des antiques chefs-d'oeuvre de l'art instrumental une possibilité de renouveau pour les interprètes et les compositeurs.

|

| Le Ménestrel, 24 novembre 1933 |

Ainsi les textes de la Laurencie sur le violon français nous font dépoussiérer rapidement une série d'habitudes qui conduisaient à solenniser à outrance, à user d'un ton empesé, d'une fausse révérence, d'un sérieux de rat de bibliothèque, et surtout d'une sacralisation artificielle de la célébration du Beau comme signe de l'harmonie divine chez les Anciens. En mettant en avant l'esprit des origines, celui de la danse chez les Français, avec son utilisation spécifique des appuis d'archet, vite confronté au « ben cantare » italien où à la vocation polyphonique propre aux cordes allemandes, l'auteur, littéralement, redonne l'étincelle de vie à des musiques cloîtrées jusqu'alors dans une geôle muséale. On suit avec passion l'évolution en cours, prenant partie dans les querelles parisiennes (« Querelle des Italiens » puis « Querelle des Bouffons »), sans s'arrêter au concept de Progrès, mais plutôt en adoptant l'idée selon laquelle l'apport des connaissances, loin de brider l'imaginaire, contribue au contraire à le libérer. En ouvrant largement le spectre des sensibilités successives, dont les techniques instrumentales sont les fidèles traductrices, l'historien a fait apercevoir le champ infini des possibilités expressives s'offrant aux musiciens et poètes de son temps. C'est ainsi, par exemple, que l'art perdu puis retrouvé de l'ornementation a pu nourrir de l'intérieur le langage debussyste, ou que l'appel à l'âme de la danse a fécondé les univers d'un Ravel ou d'un Maurice Emmanuel.

Les écrits de Lionel de la Laurencie, comme ceux des violonistes Eugène Borrel ou Jean Champeil (auquel on doit une relecture radicale des œuvres de Bach) – on l'aura compris – ne méritent certainement pas d'être relégués au rayon des curiosités, et l'on ne saurait trop encourager les jeunes générations à les étudier de près, suivant en cela la démarche de leurs aînés de l'après-guerre (chez les organistes par exemple Souberbielle et ses élèves Chapuis, Isoir ou Gorenstein ont clairement revendiqué l'héritage).

Sans doute seront-ils touchés, par delà l'apport incontestable d'une autre approche de la diction dans le langage instrumental, par la pré-science qui a préludé aux découvertes, en un temps où l'Internet aurait paru sortir d'un conte futuriste. Il fallait, dans bien des cas, consciemment ou inconsciemment, adopter la formule de Léon Bloy selon laquelle, en matière d'histoire, on ne connaît vraiment que ce que l'on devine. On peut penser, en effet, que l'intuition et la rêverie dans les allées du passé, ou dans les murs chargés d'histoire de la Schola Cantorum, portaient, sous-tendaient, la recherche pure. Il n'est que de lire un beau texte que Jean de la Laurencie (frère de Lionel) a écrit sur l'école de la rue Saint-Jacques2 pour s'en convaincre, un document dont plusieurs paragraphes enflamment l'imaginaire romanesque. Ils retracent la légende d'un couvent de Bénédictins anglais chassés par la Réforme, qui abrita la dépouille du dernier roi catholique d'Angleterre (Jacques II) avant d'être transformé, pendant la Terreur, en prison, en antichambre de la mort pour les détenus de Fouquier-Tinville. L'ordre religieux avait d'abord été placé sous la haute protection de Richelieu puis de Louis XIV (il animait le « Westminster de l'exil »), et il fut rétabli dans ses droits, après la Révolution, par Napoléon. Il s'éteignit progressivement, laissant le bâtiment en déshérence jusqu'à l'initiative inspirée de Charles Bordes, qui investit le bâtiment pour chanter rien de moins que la gloire des siècles écoulés.

C'est certainement la manière avec laquelle Lionel de la Laurencie a porté un regard d'artiste sur les choses, qui introduit dans ses écrits un cachet de vérité, leur conférant par là-même une autorité que la seule science du musicographe n'aurait pu apporter. Et c'est parce que l'archet dirigeait la plume, vérifiait par le geste la pertinence de la pensée, qu'ils ont pu atteindre le cœur de la cible, c'est à dire une chose aussi insaisissable que le Grand Style.

Alexis

Galpérine

(septembre 2015)

1 Léon Reynier, né à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine) le 11 août 1833, décédé à Paris le 5 mai 1895, protégé de Théophile Gautier, fut admis au Conservatoire de Paris en décembre 1844 où il fréquenta la classe de violon de Massart et décrocha un 1er prix en 1848. Chambriste, ami de César Franck, dans les années 1870 il fut notamment membre de la Société de musique de chambre « La Trompette », se produisant en formation de quatuor aux côtés de Léon Hollander puis Adolphe Colblain (2ème violon), Benjamin Godard (alto) et Jules Delsart (violoncelle). C'était un petit-neveu du général de division Jean-Louis Reynier, (1771-1814). Comte d'Empire (1810), celui-ci participa à la Campagne d'Egypte, puis commanda l'armée d'Italie avec laquelle il s'empara de Naples (1805) et en devint le gouverneur. (NDLR)

2 « Le passé de la Maison », in La Schola Cantorum, son histoire depuis sa fondation jusqu'en 1925 (Paris, Bloud & Gay, 1927, pp. 72-87).