Marius Monnikendam

organiste et compositeur Hollandais, ancien élève de la Schola Cantorum de Paris

|

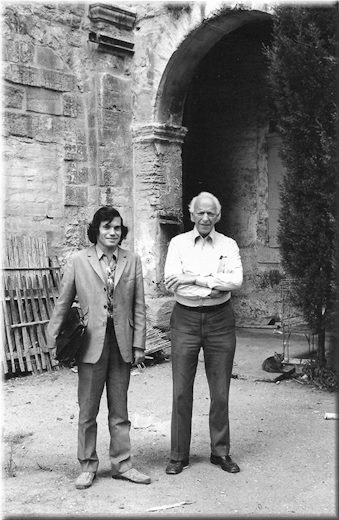

| Marius Monnikendam à Marseille chez Jean Rambal en 1975 (coll. J. Rambal) DR. |

|

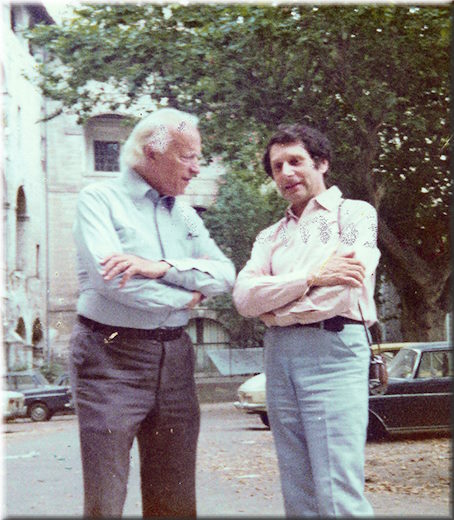

| Marius Monnikendam avec Jean Rambal, Festival d'Avignon, 1975 (coll. J. Rambal) DR. |

Marius Monnikendam (1896-1977) est un musicien qui reste peu connu. Ce fut pourtant un compositeur très actif qui laisse un œuvre d’une quantité impressionnante. Rien n’échappe à son intérêt : ensembles de chambre, orchestre, chœurs, solistes instrumentaux ou vocaux… Quant à sa production chorale, elle est des plus notables, avec plus de deux cents compositions, tant profanes que sacrées. L’orgue n’est d’ailleurs pas en reste et ses œuvres pour – ou avec – le roi des instruments, peu jouées, méritent d’être (re)découvertes, ce à quoi s’emploie fidèlement Jean Rambal depuis plusieurs décennies. Celui-ci nous fait partager son admiration pour un musicien qui, à son époque, reçut les honneurs et conquit l’estime de ses contemporains.

les études musicales

Né à Haarlem le 28 mai 1896, le jeune Marius commence à 6 ans l’étude du piano. Très vite, il se passionne pour un beau Cavaillé-Coll d’une église voisine, où il écoute souvent du Bach. À 11 ans, on le retrouve chez les Pères montfortains de Schimmert, à l’abbaye de Rolduc, alors internat de garçons dans le Limbourg néerlandais. Il y joue Bach sur un harmonium. Un fait va durablement marquer le jeune musicien : l’endroit se trouve au centre de la renaissance du chant grégorien grâce à la collaboration du supérieur de l’ordre avec dom Pothier et dom Mocquereau. Marius fera son miel de cette fréquentation assidue avec un répertoire qui ne cessera par la suite de l’inspirer.

Viendra ensuite le conservatoire d’Amsterdam, où Marius Monnikendam étudie l’orgue, le piano, puis la composition. La municipalité de La Haye lui accorde alors une bourse pour parachever ses études à l’étranger. De 1919 à 1925, il suit les cours de Vincent d’Indy et de Louis Aubert à la Schola Cantorum (Paris). Et c’est en 1925, puis en 1928, qu’il publie chez Sénart ses premières œuvres pour piano et violoncelle.

la toccata prima

En 1931, Marius Monnikendam compose sa première œuvre pour orgue solo. C’est la Toccata prima per organo, dédiée à Charles Tournemire de qui il a été le disciple lors de son séjour parisien. Charles Tournemire venait de lui dédier un volet de son Orgue mystique (celui du 7e dimanche après la Pentecôte), et c’est le maître de Sainte-Clotilde qui fera connaître et travailler à ses élèves cette toccata dès 1931. Publiée bien plus tard, en 1936 pour la première fois par Van Rossum d’Utrecht, cette œuvre, écrite dans un style néobaroque très personnel, va avoir plusieurs rééditions successives témoignant ainsi de son succès constant.

l’entrée dans la vie active

Nommé, en 1930, professeur d’analyse et de composition aux conservatoires d’Amsterdam et de Rotterdam, Marius Monnikendam devient rédacteur musical de nombreux journaux et périodiques. En 1931, il se rend à Frankfort pour la création de sa Missa Nova au Congrès international de musique sacrée où son œuvre fera l’effet d’une bombe : pour la première fois, en effet, était utilisé le système dodécaphonique[1] pour l’écriture d’une messe. Une audace qui allait entraîner l’intervention du pape d’alors, ce dernier mettant en garde les responsables de la musique sacrée contre un auteur se permettant de telles libertés… Son successeur fera oublier cette mesure incongrue en décernant lui-même au compositeur les insignes de chevalier de l’ordre de Saint-Grégoire-le-Grand pour son travail dans la musique religieuse. Soulignons aussi que Marius Monnikendam aura été le premier musicologue hollandais à publier, en 1949, un livre sur César Franck[2]. Il publiera par la suite, en 1966, une biographie d’Igor Stravinski[3].

|

| Marius Monnikendam avec Marie-Louise Jacquet-Langlais, Marseille, église Saint-Victor (coll. J. Rambal) DR. |

Organiste de la Résidence royale de La Haye, Marius Monnikendam devient l’organologue expert auprès du gouvernement, le délégué du ministère de la culture pour les concours des conservatoires des Pays-Bas, ainsi que le compositeur officiel de la cour. Ses Complaintes de Jérémie, écrites en commande de la Radio néerlandaise, furent données lors des funérailles de la reine Wilhelmine en 1950, mais aussi lors de celles de John Kennedy en 1963.

les œuvres pour orgue

Les organistes lui sont redevables d’une quinzaine d’œuvres pour orgue solo. Parmi celles-ci, nous pouvons relever deux œuvres touchantes écrites en 1942[4] : « Dans sa tête, de nuit, dans une cave, son père étant juif » : Tema con variazione per la notte di natale et Choral I. Se détachent également un groupe de trois Toccatas écrites à des époques très différentes : (Toccata I, dédiée à Charles Tournemire (1935)[5], Toccata II (1970), et Toccata pentecosta per Organo (1977), prouvant combien le compositeur est resté fidèle, sa vie durant, et malgré une évolution manifeste dans le style, aux formes traditionnelles. Deux cycles de 12 Inventions (1961, 1965, publiées aux USA et régulièrement imposées aux élèves des conservatoires américains), ainsi que plusieurs pièces adossées à des structures anciennes (choral, prélude, postlude, fugue…) confirment l’attachement de Marius Monnikendam à une tradition qu’il sait revisiter.

En parallèle à ce corpus pour orgue solo, figurent de nombreuses pièces pour orgue, instruments et (ou) voix. Dès 1920 – le compositeur n’a alors que 24 ans – ses premières compositions se tournent d’emblée vers des formations de chambre : Air (violon et orgue), Élégie (flûte et orgue), Invocation (violoncelle, harpe et orgue). Notons que c’est Jean Rambal qui corrigea et fit éditer ces trois pièces de jeunesse[6].

Entre 1956 et 1972, virent le jour six œuvres importantes pour orgue et ensemble instrumental ou orchestre : Concerto per Organo due Trombe due Tromboni (1956), Concerto per Organo e archi (1958), Ouverture pour Grand Orgue et Orchestre (1960), Intrada and Sortie (orgue, trompette, trombone, 1963), Concerto per Organo e orchestra (1968), Toccata Batalla (2 trompettes, 2 trombones, orgue, 1972).

Mais c’est la production pour orgue et chœur (accompagnés ou non d’instruments) qui semble avoir les faveurs du compositeur : une quinzaine de cycles, souvent de dimension impressionnante, s’échelonnent entre 1922 et 1973. Citons, entre autres un Magnificat (voix et orgue, 1922), l’oratorio Noé ou La destruction du Premier monde (1955), Veni Creator (chœur mixte, trompette, trombone, orgue, 1957), la Missa Sollemnissima[7] (chœur, 2 trompettes, 2 trombones ad libitum, orgue, 1960), Via Sacra – Kruisweg (chœur mixte, chœurs d’enfants, récitant, orgue et percussions, 1969) ou encore Christmas Cycle (6 carols pour voix et orgue, 1973).

La critique est élogieuse. Jean Abel, journaliste au Provençal, nous rapporte que, lors du concert pour orgue et chœur de Rotterdam dans le cadre du Festival de Saint-Victor : « un autre soliste était l’organiste Jean Schmitz grâce à qui nous avons pu goûter une noble et chaleureuse présentation de la Fantaisie et fugue en sol mineur de Bach. Et une pure et très émouvante Toccata II et fugue de Marius Monnikendam, pages à la fois profondément modernes et branchées sur la tradition la plus vivante[8]. »

a la croisée des chemins…

Marius Monnikendam occupe une position ambiguë dans le monde musical de son époque. À la fois très traditionnel, et très moderne, il est rejeté tant par les avant-gardistes qui lui reprochent son respect des formes, que par ceux qui se méfient de la musique contemporaine… Ceci explique peut-être sa faible notoriété dans les pays latins, en France en particulier. Mais il n’en est pas de même ailleurs, où sa popularité est immense : aux U.S.A., par exemple, sa Toccata II a été jouée 700 fois l’année même de sa publication (1970).

|

| Marius Monnikendam aux côtés de Roger Colombier, 1975 (coll. J. Rambal) DR. |

Pourtant, même en France, Marius Monnikendam a su fidéliser de grands interprètes. En 1977, Pierre Cochereau crée sa Toccata concertante pour orgue à Notre-Dame de Paris ; auparavant, Roger Colombier, organiste titulaire de Saint-Louis de l’École militaire de Paris, avait joué en Écosse, aux Pays-Bas, et aux Invalides, le Choral II pour orgue qui lui était dédié. Et voici une impression d’auditeur, recueillie par Henri Carol, organiste titulaire de la cathédrale de Monaco, après son exécution lors d’un festival de la Sonata da chiesa : « C’est de la musique alla Michel Ange. »

témoignages

Plusieurs interprètes ont à cœur de transmettre la musique de Marius Monnikendam. Aart de Kort, organiste titulaire de la cathédrale de Rotterdam et de l’église Notre-Dame du Bon Conseil à La Haye, compositeur, chef de chœur, pianiste, en fait partie : « (…) Par la coopération avec le chef d’orchestre et chef de chœurs René Verhoeff (un ami depuis longtemps de Marius Monnikendam et ancien assistant de Léonard Bernstein), j’ai découvert les grandes pièces comme Magnificat, Te Deum, Heart Rhythm... mais aussi l’œuvre pour orgue. Ce qui me plaît dans celle-ci, c’est la vitalité toujours présente, surtout dans l’usage des rythmes presque obsessionnels. Parfois Marius Monnikendam écrit pour l’orgue comme Stravinsky aurait pu le faire, mais ce n’a pas été le cas... »

En mars 2006, Samuel Wernain, Organiste au Wihr-au-Val et à l’église de l’EmmMetzeral Sondernach, publie un livre : « Les orgues de Wihr-au-Val et l’orgue Mutin Cavaillé-Coll[9] ». Il y sera question de Marius Monnikendam.

« Le nom de Marius Monnikendam m’était pour ainsi dire inconnu. Ce n’est que dans le cadre de mon travail sur l’odyssée extraordinaire de l’orgue de Wihr-au-Val que j’ai appris à connaître ce compositeur hollandais puis son plus enthousiaste connaisseur et défenseur, Jean Rambal.

Grâce à ce dernier et à toute la documentation que j’ai rassemblée, j’ai pu me plonger tout entier dans la vie et l’œuvre de Marius Monnikendam. J’ai découvert un homme attachant et des compositions d’une grande hardiesse, parfois déroutantes, mais ô combien fascinantes et magnifiques. Aujourd’hui, lorsque je me mets à l’orgue de Wihr-au-Val, j’ai toujours une pensée pour les trois personnalités qui ont caressé ses claviers : Claude Duboscq son premier propriétaire, Albert Schweitzer, personnalité incontournable dans l’histoire atypique de cet instrument et bien entendu Marius Monnikendam, compositeur à la réputation et à la notoriété toujours grandissante. »

1977. Une tournée de concerts en Allemagne consacrée aux œuvres du compositeur connaît un grand retentissement. Mais, comme Molière et Louis Vierne, Marius Monnikendam tombe en pleine gloire au sud des Pays-Bas, dans le Limbourg, à l’issue d’un concert réservé à ses dernières compositions. Il tient encore dans les bras les fleurs qu’on venait tout juste de lui offrir.

Pascale Rouet

d’après Jean Rambal

(Orgues Nouvelles, n° 66)

NOTE : Jean Rambal a fait don à la bibliothèque du CNSMD de Paris des 51 partitions de Marius Monnikendam qui étaient en sa possession. Certaines de ces partitions sont éditées ; d’autres ont été éditées, mais ne font plus partie des catalogues des éditeurs ; d’autres enfin n’ont jamais été éditées. Beaucoup sont devenues introuvables. Organologue (médaille de bronze de la Société académique des Arts Sciences & Lettres à Paris) et mélomane enthousiaste, Jean Rambal s’investit le monde de l’orgue en intervenant lors de constructions ou restaurations d’instruments et en étant imprésario (bénévole) de nombreux musiciens. Grand connaisseur et ardent défenseur de la musique de Marius Monnikendam, il fut en contact avec Norbert Dufourcq qui, en 1978, publia son article sur Marius Monnikendam dans la revue L'Orgue. Pendant plusieurs années, il organisa des concerts et donna des conférences pour faire mieux connaître ce grand musicien.

[1] Le dodécaphonisme est une technique de composition musicale imaginée et développée par Arnold Schönberg basée sur l’échelle des 12 sons de la gamme chromatique.

[2] César Franck, Amsterdam, Uitgeversmaatschappij Holland, 1949, 204 p.

[3] Igor Strawinsky, biografie, Haarlem, J.H. Gottmer, 1966, 278 p.

[4] Ce choral a été composé en Octobre 1942, puis édité en 1951 par Annie Bank.

[5] 1ère publication en 1936 chez Van Rossum d’Utrecht.

[6] Éditions Delatour DLT 2081 (Air), 1739 (Élégie), 1732 (Invocation).

[7] Cette messe a été approuvée par le clergé le 28 juin 1960, a vu sa 1ère édition en 1961 chez Van Rossum d'Utrecht, puis fut rééditée par Herman Zengerink le 1er juillet 1970.

[8] Le Provençal, 2 novembre 1977.

[9] Samuel Wernain, « Les orgues de Wihr-au-Val et l’orgue Mutin Cavaillé-Coll », Delatour (DLT 1268), 2006.