( Bnf/Gallica ) DR

Luigi CHERUBINI

|

| Luigi Cherubini, lithographie 1845, d'après tableau d'Ingres en 1841 ( Bnf/Gallica ) DR |

[par Amédée Méreaux, 1878]

Cherubini (Marie-Louis-Charles-Zenobi-Salvador) est né à Florence en 1760. Son père, qui était professeur de musique et qui remplissait au théâtre de la Pergola les fonctions d’accompagnateur, lui donna les premières leçons de musique, dès l’âge de six ans. Son organisation était si heureuse et ses progrès furent si rapides, qu’à l’âge de neuf ans à peine, il commença l’étude de l’harmonie et de l’accompagnement sous la direction des professeurs Bartholomeo et Alexandri Felici. Après avoir travaillé encore quelques années la composition, sous la direction de Pierre Bizarri, et l’art du chant, sous celle de Joseph Castrucci, il écrivit, à l’âge de seize ans, une messe solennelle et un intermède pour un spectacle de société. Il est remarquable que ce soit par une composition religieuse que commença cette carrière, qui devait être illustrée et finit par des chefs-d’œuvre de musique sacrée. Contrairement à ce qui, d’ordinaire, arrive aux petits phénomènes, Cherubini, qui avait débuté en enfant prodige, tint parole et fut un grand maître, produisant de parfaits modèles jusqu’à la fin de sa vie, si longue et si laborieuse.

A l’âge de dix-sept ans, Cherubini avait encore écrit deux messes à quatre voix et avec orchestre, plusieurs motets, un oratorio, une grande cantate, des intermèdes et des opéras, toutes compositions exécutées à Florence et accueillies avec grande faveur par le public. Cependant le jeune maestro ne se laissait pas éblouir par ses succès ; il n’avait qu’une pensée : celle de se soustraire aux applaudissements de ses compatriotes, pour aller faire, près de quelques grands maîtres, des études plus sérieuses et plus approfondies de son art.

Le grand-duc de Toscane, Léopold II, ayant eu connaissance de ces nobles aspirations, qui révélaient chez Cherubini le sentiment du mieux, c’est-à-dire une prédestination marquée à un grand et glorieux avenir, lui accorda une pension, au moyen de laquelle il put, en 1778, aller trouver près du célèbre Sarti, à Bologne, les savantes leçons qu’il appelait de ses vœux les plus ardents. Il y a une grande force d’âme à fuir les attraits d’une gloire déjà acquise pour courir après le travail et les sévères épreuves de la science. C’était une puissance de volonté qui ne pouvait exister que dans un grand cœur, et qui devait infailliblement produire un grand artiste.

Avec Sarti, Cherubini devint élève du XVIe siècle et de la grande école de Palestrina. C’est là qu’il acquit cette élévation, cette pureté, cette sublimité de style qui l’ont fait plus tard le génie réformateur de la musique religieuse du XIXe siècle. De 1778 à 1780, Cherubini n’écrivit que des antiennes à cinq et six voix, sur le plain-chant, dans la manière de Palestrina et de ses imitateurs. Cherubini passa trois années avec Sarti, qui, du reste, en maître habile et judicieux, ne le tint pas exclusivement à écrire des contrepoints et des fugues ; mais qui lui fournit souvent l’occasion de former sa plume à la musique scénique, en le chargeant de composer les airs des rôles secondaires de ses opéras.

En 1781, Cherubini n’est plus élève, il est maestro et commence la seconde et définitive époque de sa carrière de compositeur dramatique, en donnant un opéra en trois actes, Il Quinto Fabio, représenté pour la première fois à Alexandrie-de-la-Paille pendant la foire ; il avait vingt ans. De 1782 à 1784, il fit représenter plusieurs opéras à Venise, à Florence, à Libourne, à Mantoue ; puis, il quitte pour la première fois l’Italie et passe en Angleterre. A Londres, il donne encore plusieurs ouvrages, dont le dernier, Giulo Sabino, ne réussit pas. Aussi, après un séjour de trois ans environ sur les bords peu inspirateurs de la Tamise, il se rend en 1786 à Paris, ne se doutant guère qu’il y passerait le reste de sa vie. Il écrivit une cantate, Amphion, pour le concert de la loge Olympique, et mit en musique dix-huit romances d’Estelle, de Florian. Il quitta ensuite momentanément Paris, pour aller faire jouer à Turin un nouvel opéra, Ifigenia, qui eut un grand succès et qui fut son adieu à l’Italie.

De retour à Paris, il donna Démophon, grand opéra en trois actes dont le poème avait été confié à Vogel, qui ne fit que l’ouverture, belle page restée au répertoire des concerts. Cherubini, dans la musique de Démophon, transforma son style et fit un premier essai des nouveaux procédés de composition que lui avaient semblé réclamer les exigences de la scène française, et au moyen desquels il créa une nouvelle école lyrique sur notre théâtre musical.

En 1789, nous le trouvons chargé de diriger la partie musicale du Théâtre-Italien fondé par Léonard, coiffeur de la reine. Il introduisit souvent des morceaux de sa composition dans des opéras de Paesiello, Anfossi, Cimarosa ; au nombre de ces morceaux, nous citerons un admirable quatuor des Viaggiatori Felici, véritable chef-d’œuvre que nous avons entendu plus d’une fois dans des concerts, où il produisait le plus délicieux effet.

En 1791, Cherubini écrivit la belle partition de Lodoïska. C’est dans cet ouvrage qu’il accomplit la révolution dont, à propos de Démophon, nous parlions tout à l’heure, et qui devait, par les larges développements donnés aux morceaux d’ensemble, par la puissance et la richesse des combinaisons d’une orchestration savante et fortement colorée, créer un genre parfaitement approprié à notre scène nationale, et qui ne tarda pas, du reste, à trouver de fervents adeptes et d’heureux imitateurs dans Méhul, Catel et Berton. Mozart avait bien ouvert cette voie nouvelle dans l’art lyrique par les partitions des Nozze di Figaro et de Don Juan ; mais Mozart n’était pas connu en France, et d’ailleurs, Cherubini a opéré la réforme dont nous croyons devoir lui réserver l’honneur par des moyens particuliers à son génie et différents de ceux de Mozart. Lodoïska, dans ce nouvel ordre d’idées, fut suivie d’Elisa ou le Mont Saint-Bernard et de Médée. Déplorable chance de Cherubini ! tant d’efforts et de prodiges de talent fléchissaient sous le poids écrasant des poèmes insipides sur lesquels il compromettait sa belle musique. Certes, il faut avouer que Cherubini, plus préoccupé de l’effet musical que de l’entente scénique, a quelquefois, trop souvent même, sacrifié le drame aux développements de la musique. Mais c’est surtout à la faiblesse de ses poèmes qu’il faut attribuer le peu de popularité de ses œuvres et de son nom, si illustre dans le monde musical et si peu connu dans les masses populaires. Cette popularité, c’est pourtant le théâtre qui la donne ; mais il n’en fut pas ainsi pour Cherubini.

A l’appui de ce que nous disons du tort que lui ont fait ses mauvais poèmes, nous citerons le succès de son opéra Les Deux journées. Là, le poème avait de l’intérêt ; aussi sa musique fut-elle appréciée ; cette riche et charmante partition eut un succès de plus de deux cents représentations non interrompues.

Le grand talent de Cherubini ne lui avait pourtant pas fait une position digne de lui à Paris. Il était inspecteur au Conservatoire ; à ces fonctions peu rétribuées se bornaient toutes ses ressources. Sous le Consulat et sous l’Empire, Cherubini ne fut jamais bien en cour ; son caractère indépendant et absolu lui avait nui en haut lieu, et ses amis ne purent pas vaincre les obstacles qui lui ont toujours fermé le chemin des places et des honneurs productifs. En 1803, il donna à l’Opéra un ouvrage en deux actes, Anacréon, dont l’ouverture est demeurée célèbre, mais dont la belle musique fut encore victime du livret.

Enfin, Paris ne lui offrant pas l’existence à laquelle il avait tant de droits de prétendre, il accepta l’invitation qui lui fut faite d’aller écrire quelques opéras à Vienne. En Autriche, il fut accueilli comme il méritait de l’être, en maître respecté et admiré. Tous les artistes musiciens de Vienne, Beethoven en tête, allèrent à sa rencontre à quelques lieues de Vienne ; son entrée dans la ville impériale fut un triomphe ; ce ne fut pas le seul qu’il y obtint ; en 1806, il donna Faniska, en trois actes, sur le théâtre de la Porte-Carinthie ; le succès fut complet : Haydn et Beethoven proclamèrent Cherubini le premier compositeur dramatique de son temps.

Mais cette position qui s’annonçait si bien, Cherubini ne put pas en profiter : la guerre avait ruiné les théâtres de Vienne, l’engagement contracté avec Cherubini pour la composition de plusieurs ouvrages fut rompu par force majeure, et le maestro revint avec sa famille à Paris, le 1er avril 1806. Son retour fut l’occasion d’une fête touchante au Conservatoire ; on exécuta plusieurs de ses compositions, une sympathique ovation le salua à son entée dans la salle ; ce fut pour l’illustre artiste une bien belle journée ; mais les dispositions du pouvoir suprême à son égard ne s’améliorèrent pas .

Le génie de Cherubini se reposa forcément pendant les années 1806, 1807, et 1808. Une distraction frivole, presque puérile, préoccupait seule cette tête si active et si forte : le grand homme s’amusait à faire sur des cartes à jouer des dessins à la plume, dans lesquels il faisait figurer les carreaux, les trèfles, les piques et les cœurs, qui devenaient ou les motifs ou les parties intégrantes des petits sujets, qu’il traçait du reste avec une rare correction et beaucoup d’esprit. Nous avons vu de ces dessins qui étaient réellement fort curieux.

Cherubini se réveilla pourtant un jour de ce regrettable sommeil pour écrire un opéra italien, dont le titre était Pimmalione, et qui fut représenté sur le théâtre des Tuileries. Crescentini chantait le rôle principal, composé expressément pour lui. Ce charmant ouvrage, plein d’élégance mélodique, fut vivement goûté par l’empereur Napoléon 1er lui-même, qui hésitait presque à croire que l’auteur de cette jolie musique fût Cherubini, dont il n’avait jamais aimé le talent. Ce succès éclatant et sur lequel les amis du maestro comptaient beaucoup, n’eut aucun bon résultat pour sa position. En présence d’une disgrâce aussi persistante, le découragement s’empara de lui : sa santé s’altéra, il fut atteint d’une maladie nerveuse qui le força de renoncer à tout travail musical ; il se livra à l’étude de la botanique, qui devint son occupation favorite, quotidienne et la seule qu’il pût supporter. Il alla s’installer chez la princesse de Chimay, en Belgique, et se mit à faire de la botanique tout à son aise.

La Société d’Harmonie ayant eu l’idée de célébrer la fête de sainte Cécile, le président vint demander à Cherubini d’écrire une messe pour cette solennité ; le maître répondit par un refus, et la princesse ordonna qu’on ne l’importunât plus de cette demande. Seulement, elle ne perdit pas tout espoir : elle fit mettre du papier de musique sur une table dont il se servait, dans le salon, pour arranger son herbier, après les excursions de botanique.

Depuis la démarche du président de la Société d’Harmonie, Cherubini n’était plus le même ; il se promenait seul sans herboriser. Le soir, à sa table, près de la cheminée du salon, on le vit bientôt prendre le papier de musique, ingénieusement offert à ses inspirations pressenties par la princesse, et écrire en partition. Au bout de quelques jours, Cherubini pria Auber, qui se trouvait au château, de se mettre au piano, et plaça un Kyrie sur le pupitre : il demanda à madame Pauline Duchambge, intime chez la princesse, de chanter la partie de soprano, et au prince de Chimay de se charger de la basse-taille ; il se réserva le ténor. C’est ainsi que fut essayé pour la première fois ce Kyrie, le premier morceau de cette magnifique messe en fa qui régénéra le style religieux de notre siècle. Ce chef-d’œuvre, un des plus purs de Cherubini, est écrit pour trois voix : Cherubini n’en avait pas davantage à sa disposition. L’orchestre en était très-réduit : il n’avait que peu d’instrumentistes ; avec ces faibles éléments il a obtenu de sublimes effets et produit un modèle achevé.

Cherubini ne put terminer que le Kyrie et le Gloria pour la fête de sainte Cécile. Il acheva cette messe à Paris, où elle fut exécutée à l’hôtel du prince de Chimay par les meilleurs chanteurs de la capitale. La composition de l’orchestre mérite d’être citée. Violons : Baillot, Rode, Libon, Kreutzer, Habeneck, Mazois, Grasset ; violoncelles : Duport, Lamare, Levasseur, Baudiot, Norblin ; flûte Tulou ; clarinettes : Lefebvre et Dacosta ; cors : Frédéric Duvernoy et Domnich ; basson : Delcambre.

Cette composition plaça Cherubini au-dessus de tous les maîtres de l’art religieux. Jamais aucun musicien n’avait réalisé une union aussi parfaite des combinaisons du contrepoint et de la fugue aux effets de l’expression dramatique et aux richesses de l’orchestration, en conservant à ce style son caractère et son austère majesté.

Cherubini consacra désormais toutes les forces de son génie à ce genre si grandiose, dont il avait si noblement élargi les proportions artistiques. Devenu en 1816 surintendant de la musique du roi, après la mort de Martini, il eut toutes les occasions de faire des chefs-d’œuvre dans le style qu’il avait créé.

Néanmoins, Cherubini fit encore deux tentatives au théâtre. En 1809, il donna un opéra comique en un acte, Crescendole, qui, malgré de ravissants détails, n’eut pas un grand succès. En 1813, il donna à l’Opéra les Abencérages, dont un seul air : « Suspendez à ces murs ! » est resté comme un type sublime de poésie et d’expression musicales. Singulière condition de la carrière lyrique de Cherubini ! autant de chefs-d’œuvre que d’échecs, et, en dépit de ces insuccès, quoique ses ouvrages ne restassent pas à la scène, il fit cette révolution que nous avons signalée plus haut dans le style lyrique, et fut le créateur d’un genre dans lequel ses imitateurs, plus heureux que lui, ont trouvé le succès.

|

|

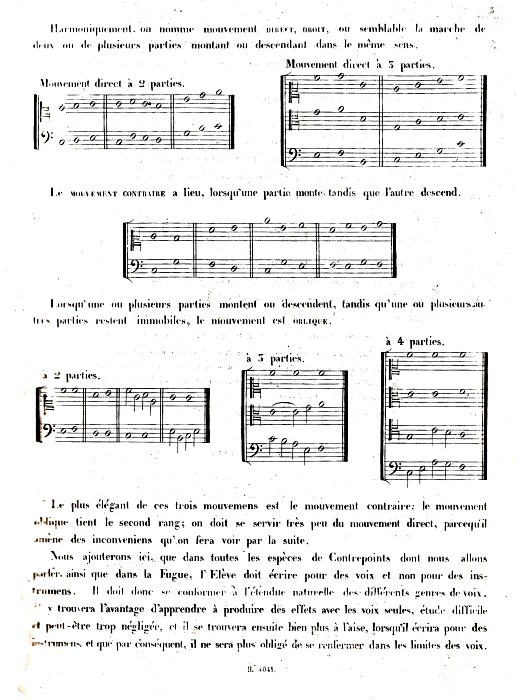

| Le Cours de contrepoint et de fugue de Cherubini, écrit en 1835 (cette seconde édition a été imprimée vers 1865) semble avoir fait autorité jusqu'au début du XXe siècle puisque Gedalge y fait de nombreuses références dans son Traité de Contrepoint. ( Coll. Michel Baron ) |

|

Après les Abencérages, Cherubini semble renoncer complètement au théâtre. Depuis 1816, ses fonctions à la chapelle royale et celle de professeur de contrepoint et de fugue au Conservatoire l’occupent exclusivement. En 1821, il est nommé directeur du Conservatoire, et il consacre toute sa sollicitude la plus consciencieuse à l’administration de cette école.

Il écrit alors successivement sa messe en ré mineur, son Requiem en mi bémol, sa messe en la pour le sacre de Charles X, son Requiem pour voix d’hommes.

En 1893, Cherubini fit encore représenter à l’Opéra Ali Baba, dont toute la musique était nouvelle, et dans laquelle on admira les mélodies fraîches et passionnées de ce génie septuagénaire.

En 1841, Cherubini quitta la direction du Conservatoire, et, le 15 mars 1842, il s’éteignit dans sa quatre-vingt-deuxième année. Il était commandeur de l’ordre de la Légion d’Honneur et chevalier de celui de Saint-Michel.

Cherubini a écrit, dans tous les genres, des opéras, des messes, des motets, des symphonies, des quatuors pour instruments à cordes, des romances, des canons scientifiques, des pièces d’orgue et de piano ; il a laissé un Traité de Contrepoint et Fugue où se trouvent les plus beaux modèles de haute composition. Il a rendu à l’art musical tous les services, comme compositeur, professeur, administrateur, théoricien. Ses principaux élèves sont : Halévy, qui n’est pas un de ses moins beaux ouvrages ; Batton, Zimmermann et Leborne. Son œuvre artistique est immense ; aussi, bien que la popularité, capricieuse et souvent inexplicable dans ses fantaisies, ne l’ait pas adopté, sa gloire artistique est impérissable, et l’influence qu’il a exercée sur la musique au XIXe siècle lui assure l’admiration profonde de la postérité musicale. S’il n’a pas recueilli de son vivant, comme d’autres moins dignes, les acclamations, les triomphes, les honneurs splendides de l’actualité, il a, du moins, la gloire pure et inattaquable de l’avenir.

Un souvenir rouennais se rattache à Cherubini : il appartenait à la ville de Rouen de recevoir et de fêter exceptionnellement un des grands artistes pour lesquels Boïeldieu a toujours eu le plus de respect et d’affection.

Il y a quelque vingt ans, Cherubini, en revenant de Dieppe, où il avait passé la saison, voulut s’arrêter à Rouen pour entendre quelque œuvre de son ami Boïeldieu dans sa ville natale : c’était là un touchant hommage, qui témoignait de sa haute estime pour notre maître rouennais, et qui venait, plutôt que de l’esprit, du cœur, cet excellent conseiller des belles âmes. Cherubini fit la confidence de ce désir à celui qui écrit ces lignes et qui eut le bonheur d’avoir une précieuse place dans l’amitié de ce grand artiste. Tout fut mis en œuvre pour le satisfaire ; la direction du théâtre s’y prêta avec empressement ; une idée artistique devait être bien vite comprise par le directeur de cette époque : c’était un véritable artiste, c’était Nicolas Isouard, le frère de l’illustre rival et ami de Boïeldieu. Le lendemain, La Fête au Village voisin était à l’affiche, et une loge était offerte à Cherubini ; mais ce qu’il ne soupçonnait pas, c’est que cette soirée devait devenir une solennité en son honneur.

L’orchestre, dirigé par M. Mézeray, exécuta, avant l’opéra de Boïeldieu, l’ouverture des Deux Journées. Dès qu’on entendit les premières mesures de cette belle page symphonique, tous les regards se tournèrent vers la loge où était placé Cherubini, et dans laquelle, par une singulière et fortuite coïncidence, se trouvait aussi le fils de Boïeldieu, de passage à Rouen pour se rendre à Dieppe. A la fin de l’ouverture, les bravos éclatèrent, tout le public envoyait, en battant des mains, ses hommages à l’illustre musicien, ému jusqu’aux larmes de cette manifestation populaire à laquelle il était peu habitué. Le soir, quand il fut rentré à l’hôtel du Midi, où il était descendu, au moment où il disait bonsoir à quelques amis prêts à le quitter, une symphonie se fait entendre à nouveau. C’est l’orchestre entier du Théâtre-des-Arts, qui a envahi la cour de l’hôtel et qui veut offrir son tribut tout spécial d’admiration et de respect au célèbre directeur du Conservatoire. Cherubini sort de sa chambre et, dune fenêtre de l’escalier, écoute pour la seconde fois, avec le plus vif intérêt, son ouverture des Deux Journées. Aux derniers accords, il est descendu dans la cour, au milieu de tous ces musiciens, heureux de sa présence, et qui le reçoivent par une triple salve d’applaudissements. Mais bientôt, à un signe de leur chef, ils reprennent leurs instruments et exécutent l’ouverture de l’Hôtellerie Portugaise, cet autre chef-d’œuvre de Cherubini. L’illustre compositeur s’assied près du chef d’orchestre, et son imposant voisinage inspire les orchestrants, qui enlèvent avec un indicible entraînement cette charmante symphonie. L’émotion de Cherubini était à son comble ; il ne put articuler que quelques paroles de remerciements, et il remonta dans son appartement bien fatigué, mais d’une de ces fatigues qui ne sont que l’excès d’une pure et bien vive jouissance. Cherubini nous a dit que jamais il n’avait reçu un hommage aussi palpitant de cordialité et d’élan populaire ; et, en effet, il a toujours eu présente à la mémoire cette soirée si brillamment passée dans la ville de son cher Boïeldieu.

Amédée Méreaux

in Marmontel, Variétés littéraires et musicales…,

Paris, Calmann Lévy, 1878, pp. 109-118,

(coll. Max Méreaux)

[par Henri Radiguer, 1914]

Luigi Cherubini est né à Florence le 8 septembre 1760, dixième enfant d'une famille qui en compta douze.

Dès l'extrême enfance, par d'extraordinaires aptitudes et par une curiosité incessamment dirigée vers tout ce qui touchait à la musique, il prouva qu'il s'élèverait dans l'art musical beaucoup plus haut que son père, professeur de musique renommé et chef d'orchestre du théâtre Della Pergola ; aussi rien ne fut négligé pour le rapide développement de ses facultés.

A l'âge de 6 ans, il n'ignorait plus rien du solfège ; à 9 ans, il était familiarisé avec les règles du contrepoint et abordait l'étude du chant, puis celle de l'orgue ; à 13 ans, il composait une messe à quatre voix avec orgue et orchestre, exécutée dans l'une des églises de la ville, puis un Intermède, représenté dans un théâtre de société. Une précocité aussi triomphante aurait pu compromettre l'avenir de Cherubini, s'il se fût abandonné à la griserie des premiers succès et aux adulations qui accueillaient ses moindres essais, au lieu d'obéir à son ambition de devenir un maître par une longue et patiente étude de son art.

La protection du grand-duc de Toscane Léopold II, qui lui accorda une pension, permit à Cherubini d’aller à Bologne recevoir les leçons de Sarti, le musicien d'Italie alors le plus réputé. Il vécut près de lui, de 1777 à 1780, et, sous sa direction, apprit à admirer Palestrina. En collaborant aux œuvres de son maître, qui lui confiait le soin d'écrire les scènes les moins importantes des opéras dont il recevait la commande, et qui l'initiait aux divers travaux précédant les représentations, Cherubini acquit très vite les connaissances nécessaires au compositeur de théâtre. Lorsqu'il eut atteint sa vingtième année, en 1780, il était assez avancé en science et en expérience pour ne plus différer ses débuts. Son premier opéra, Quinto Fabio, fut représenté à Alexandrie-de-la-Paille en 1780 ; puis il donna : en 1782, à Livourne, Adriano in Siria ; à Florence, Mesenzio, et, sans redouter un sujet traité déjà glorieusement par Lulli, Haydn, Jomelli, Salieri, Sacchini, Cimarosa et Gluck, Armida ; en 1783, à Rome, une nouvelle version de son premier opéra, Quinto Fabio ; à Venise, un opéra-bouffe, l'Epoux de trois femmes, le Mari d'aucune ; en 1784, à Mantoue, Alessandre nell' Indie ; à Florence, Idalide. Ces ouvrages avaient établi la réputation de Cherubini en Italie et au dehors. Sur la demande des Jésuites établis dans sa ville natale, il dut composer, avec des thèmes de ses opéras, un oratorio destiné à attirer la foule dans leur église. Puis il fut appelé à Londres pour y faire représenter deux opéras nouveaux, la Finta principessa en 1785, Gulio Sabino en 1786.

A Londres, Cherubini connut le virtuose Viotti, qui l'engagea à visiter Paris et vint lui-même le présenter à la reine Marie-Antoinette et à l'écrivain influent Marmontel. La séduction de Paris devait conquérir à jamais Cherubini. Il se mit immédiatement à composer la musique des 18 romances du roman de Florian Estelle, afin de s'assimiler la prosodie française, et, après un court séjour à Turin pour les représentations d'un nouvel ouvrage, Iphigenia, il s'installa définitivement à Paris. Il consacra tous ses soins à la partition du livret que lui avait confié Marmontel, Démophon. L'œuvre fut représentée à l'Opéra, le 2 décembre 1788. L'année suivante, sous les auspices du frère du roi, le coiffeur de la reine Marie-Antoinette, Léonard Astié, obtenait le privilège d'ouvrir un théâtre dans la salle de spectacle des Tuileries. La direction artistique fut confiée à Viotti, qui choisit comme directeur de la musique Cherubini.

Pour cette scène, qui, après l'abandon de Versailles par la famille royale, dut émigrer des Tuileries à la foire Saint-Germain, dans la salle des Variétés amusantes, en attendant la construction de la salle de la rue Feydeau, où, jusqu'en 1801, elle fit concurrence à la scène de la rue Favart, Cherubini écrivit une série d'ouvrages qui lui donnèrent une renommée universelle et exercèrent une profonde influence sur le développement de la musique dramatique en France : Lodoïska, en 1791 ; Elisa, ou le Voyage au mont Saint-Bernard, en 1793; Medée, en 1797 ; l'Hôtellerie portugaise, en 1798 ; la Punition, en 1799 ; les Deux Journées, en 1800.

Toutes ces partitions sont aussi délaissées que les autres opéras de Cherubini antérieurs à Lodoïska et écrits dans un style beaucoup moins élevé. Elles ont cependant inspiré Méhul, Lesueur, Berton et tous les autres maîtres contemporains, et elles ont mérité à leur auteur des admirations qui nous étonnent aujourd’hui. Au lendemain de Médée, Méhul répondait à un journaliste qui avait découvert des réminiscences : « Je dis et je prouverai à toute l'Europe que l'inimitable auteur de Démophon, de Lodoïska, d'Elisa et de Médée n'a jamais eu besoin d'imiter pour être tour à tour élégant et sensible, gracieux ou tragique, pour être enfin ce Cherubini que quelques personnes pourront bien accuser d'être imitateur, mais qu'elles ne manqueront pas d'imiter malheureusement à la première occasion. Cet artiste, justement célèbre, aura pour défenseurs tous ceux qui l’admirent, c'est-à-dire tous ceux qui sont faits pour sentir et apprécier les grands talents... »

Adolphe Adam a jugé « sa manière moins italienne que celle de Mozart et plus pure que celle de Beethoven ». Schumann a écrit : « Beethoven vivant, Cherubini était certainement le second des maîtres de l’époque contemporaine, et, depuis que celui-là n'est plus, c'est bien comme le premier qu'il doit être considéré parmi les artistes vivants... »

La transformation musicale commencée par Cherubini dans Lodoïska consistait dans le développement du rôle de la musique, dans l'ampleur donnée aux morceaux, dans les trios, quatuors, ensembles, qu'on avait employés jusque-là avec une extrême sobriété, et dont il usa sans aucun souci des nécessités scéniques. Il posséda admirablement l'art de faire harmonieusement chanter ensemble des acteurs animés de sentiments contraires et de prolonger les situations dans un bavardage aimablement ou pompeusement sonore. Nous n'admettons plus maintenant que les personnages prennent prétexte des inimitiés qui les divisent pour s'unir dans un trio, un quatuor, ou même un septuor, ni que des gens pressés affirment longuement leur décision de partir en chantant en chœur et dans tous les tons, Marchons... Mais au temps de Lodoïska, les musiciens s'extasièrent devant l'architecture sonore que le souple talent de Cherubini prodiguait, et ils ambitionnèrent tous de pouvoir aussi brillamment violer les règles les plus élémentaires du bon sens théâtral.

Pour avoir ainsi sacrifié la scène à la musique, Cherubini eut l'admiration des musiciens et l’indifférence de la foule, car le succès durable ne soutint aucun des ouvrages déjà cités, sauf la comédie lyrique les Deux Journées, ni les autres ouvrages qui complètent la liste de ses essais dramatiques.

Venu en France au moment de la Révolution, il fut entraîné dans le mouvement artistique que suscita l'enthousiasme du peuple. Musicien de la garde nationale, professeur à l'Institut national et inspecteur du Conservatoire dès sa création, il collabora avec Kreutzer, Grétry, Méhul, Dalayrac, Deshayes, Devienne, Solié, Berton, Jadin, Trial fils et Blasius au Congrès des Rois, opéra-comique représenté au théâtre Favart en 1793, écrivit des Marches pour la musique de Bernard Sarrette et composa, pour les fêtes, des œuvres qui comptent parmi ses plus belles productions. Son infatigable activité s'appliqua même sous la Révolution, à l’édition de musique, comme le prouvent deux circulaires, conservées dans les papiers d'Ignace Pleyel, annonçant la formation et la dissolution d'une société ayant pour firme : « Cherubini, Méhul et Cie. » La musique de chambre attira aussi Cherubini : il écrivit des quatuors dédiés à Baillot ; il composa en outre une Symphonie, une Ouverture pour la Société philharmonique de Londres, une Cantate pour la mort d'Haydn, même des airs spéciaux pour orgue mécanique.

Enfin, de 1816 à 1830, alors qu'il était attaché à la chapelle royale, supprimée après Charles X, il publia un nombre considérable d'œuvres de musique religieuse, et, dans ce genre, il s'éleva plus haut qu'aucun autre maître moderne, parce que sa tendance aux développements uniformément grandioses et aux savantes et patientes combinaisons vocales ou instrumentales, qui était un défaut au théâtre, où l'action domine la musique, lui devint une qualité à l’église, où la musique ne risque jamais d'être trop longuement attrayante ou impressionnante.

Vers la musique religieuse qui lui valut ses titres de gloire les moins éphémères, Cherubini fut entraîné par le hasard de l’antipathie que lui témoigna Napoléon. Il avait un jour répondu au premier consul, qui lui reprochait de faire de la musique trop bruyante : « J'entends, vous aimez la musique qui ne vous empêche pas de songer aux affaires de l’Etat. » Cette brusque sortie avait pour toujours détourné de lui les faveurs. Le dédain dans lequel on le tenait lui fit ressentir, dès 1800, les premières attaques d'une maladie nerveuse qui ne devait jamais guérir et qui fut aggravée, en 1804, par le refus de Napoléon de décorer Cherubini de la Légion d'honneur, malgré la très vive insistance de Méhul, au moment de la première promotion.

En revenant de Vienne en 1806, il avait trouvé la surintendance de la chapelle impériale donnée au musicien favori de l'empereur, Paisiello, et la musique particulière de Napoléon à Paër. Le découragement prit Cherubini, et il se jeta dans l'amour de la botanique, abandonnant la composition. Emmené par l'un de ses élèves au château de Chimay, il fut pris de remords en entendant, dans la chapelle du château, une Messe d'Haydn ; et, dès le lendemain, il négligea sa passion de botanique pour écrire une messe. L’exécution en fut si retentissante, qu'il publia l’œuvre, bientôt connue sous le nom de Messe à trois voix. Il reprit alors courage, revint à ses travaux de composition et espéra que le succès de ses nouvelles œuvres de musique religieuse allait forcer la faveur de l'empereur et lui assurer la succession de Paisiello, dont les musiciens détestaient l'autorité, assez ouvertement pour rendre sa retraite nécessaire. Mais lorsque le compositeur favori de l'empereur se décida à abandonner la place, ce fut à Méhul qu'on l'offrit. Si Méhul n'en devint point titulaire, c'est qu'il demanda à la partager avec Cherubini. Fidèle à sa rancune et à son antipathie, Napoléon aima mieux la donner à Lesueur.

Lorsque les Bourbons firent la Restauration, Cherubini fut dédommagé ; la royauté se montra pleine de prévenances pour l'artiste que l’empereur avait dédaigné. En considération de ses œuvres de musique religieuse, elle ne se souvint pas de son rôle actif sous la Révolution. On ne le chassa pas du Conservatoire, comme Sarrette et Gossec, on le nomma professeur de composition, et il reçut la surintendance de la chapelle royale, qu'il partagea avec Lesueur, ne voulant pas déposséder complètement le collègue que Napoléon lui avait préféré.

La royauté fit plus encore : en 1822, elle le nomma directeur du Conservatoire, dont le titre avait été changé, par dédain de la Révolution, comme nous l'avons déjà dit, en celui d’ « Ecole royale de musique », maintenu jusqu'en 1830. Cherubini abandonna sa classe de composition, où il avait eu comme élèves Auber, Halévy, Carafa, Zimmermann, Leborne. Il se consacra avec une activité très consciencieuse au relèvement de l’école, qui, tombée depuis le départ de Sarrette dans les mains du déplorable intendant de la Ferté, avait périclité de jour en jour pendant sept années. Il ne se contenta pas de faire d'heureuses réformes dans l'enseignement, il exagéra la discipline de l’école. Aussi fut-il plus craint qu'aimé ; mais il donna à tous l'exemple du travail et de la régularité. On se rappelle encore qu'il arrivait tous les matins à son bureau, « apportant un morceau de sucre au chien de son garçon de classe, et en apportant deux le lundi, parce qu'il n'était pas venu le dimanche »; et on se rappelle aussi les innombrables incidents qu'il suscita entre lui et les professeurs ou les élèves, par la bizarrerie de son caractère. Aussi l'un de ses biographes a-t-il pu écrire : « Il est ponctuel, régulier, méthodique, c'est l'ordre personnifié; mais qu'un insecte vienne bourdonner à ses oreilles, voilà l'équilibre rompu et les nerfs en révolte; il n'est plus son maître. Alors, gare les brusqueries! » Un autre a prétendu: « Cherubini n'a pas l'humeur égale? Allons donc! il est toujours en colère. » Berlioz a égayé ses Mémoires de récits hautement comiques.

Cherubini, âgé de quatre-vingt-deux ans, « ayant déjà cessé d'être dans ses organes affaiblis, et vivant encore dans toutes les facultés de son esprit », donna sa démission de directeur du Conservatoire le 4 février 1842. On le nomma commandeur de la Légion d'honneur. Quelques semaines plus tard, le 15 mars, il mourait, au moment où il venait d'achever la composition d'un Canon à trois voix, dédié à son ami Ingres, en remerciement du portrait où il l'avait peint, écoutant l'inspiration de la muse Polymnie.

Ses funérailles furent un évènement auquel s'intéressa tout le monde musical, car par sa grande science, par la fierté de sa pensée, par son labeur colossal, par la dignité de sa vie, Cherubini avait fait rayonner dans le monde, avec une splendeur jamais encore atteinte, la gloire de la musique française. En présence du corps exposé, on exécuta pieusement une des plus admirables œuvres de Cherubini, l'Hymne funèbre, qu'il avait composée pour la mort du général Hoche, 50 années avant, sous la Révolution, aux jours où la musique avait dans les joies et les tristesses de la Cité la place que lui fait l'Eglise dans ses cérémonies. Ce fut un spectacle grandiose. Tous les cœurs furent étreints ; mais personne ne songea que d'autres œuvres aussi belles et aussi dignes de vie auraient été léguées à l'avenir, si la tradition des musiciens de la Révolution n'avait pas été brisée. Et aucun effort de renaissance ne vint de cette foule en pleurs, que l’émotion pouvait instruire.

Henri Radiguer

"La musique française de 1789 à 1815"

in Encyclopédie de la musique et Dictionnaire du Conservatoire

Fondé par Albert Lavignac

(Paris, Librairie Delagrave, 1931)[saisie et numérisation : Max Méreaux]