Étienne-Nicolas MÉHUL

(1763 – 1817)

|

| Méhul ( portrait gravé à l'eau-forte, coll. D.H.M. ) DR |

par

Henri Radiguer (1914)"La musique française 1789 à 1815"

in Encyclopédie de la musique et Dictionnaire du Conservatoire

Fondé par Albert Lavignac

(Paris, Librairie Delagrave, 1931)

Étienne-Nicolas Méhul est né le 22 juin 1763 à Givet, dans les Ardennes. Venu au monde avec une complexion frêle et maladive, il fut, pendant sa première enfance, entouré des soins les plus tendres et les plus assidus par sa mère, dont les chansons souriantes éveillèrent en lui l'instinct de la musique et la passion précoce d'un art qui, sans cela peut-être n'aurait jamais attiré le fils de l'obscur maître d'hôtel de Givet, Jean-François Méhul.

C'est en mémoire de cette influence maternelle qu'au jour de son glorieux début au théâtre, Méhul écrivit en tête de sa partition le nom de sa mère.

L'organiste aveugle de la chapelle des Récollets fut le premier professeur de Méhul ; il mourut quand son élève, âgé de dix ans, était déjà devenu assez musicien pour lui succéder à l'orgue de la chapelle des moines, où, désertant par curiosité l'église paroissiale, et infidèles à leur curé, les dames dévotes de Givet s'empressèrent de venir l’entendre.

Sa jeune réputation lui valut, deux ans plus tard, en 1775, d'être accueilli à l'abbaye de La Val-Dieu, communauté de Prémontrés, installée dans les montagnes, aux environs de Givet. Depuis un an, Guillaume Hanser, savant moine musicien, venu de l'abbaye allemande de Schussenried pour enseigner la musique aux novices de La Val-Dieu, se dévouait à l'éducation de sept élèves. Méhul fut le huitième et montra bientôt, par ses progrès et son talent, qu'il n'était pas destiné à ne devenir, comme les autres, qu'un brillant organiste de cathédrale.

Pendant quatre années, il vécut dans la solitude studieuse de l'abbaye, ne se préoccupant, après avoir bien rempli la tâche quotidienne, que de soigneusement cultiver le petit coin de jardin abandonné à son amour des fleurs, et d'accomplir avec zèle sa fonction d’organiste adjoint par laquelle il s'acquittait de l'hospitalité reçue à La Val-Dieu.

S'il n'eût écouté que l'ambition bornée des siens et la séduction d'une existence paisible, il se serait fait moine et aurait attendu la succession de son maître Guillaume Hanser ; mais le moment vint où son âme ardente ne s'accommoda plus de la quiétude. En 1779, encouragé par les promesses d'avenir que lui faisait un amateur de musique, colonel d'un régiment en garnison à Charlemont, il se décida à franchir le seuil du cloître, où il étouffait, pour entrer dans la vie et affronter la gloire.

Méhul avait alors seize ans. Il quitta sans faiblesse la douceur de 1'abbaye de La Val-Dieu, et courageusement il vint à Paris, n'ayant d'autres ressources qu'une lettre de recommandation adressée par son maître à Gluck, qui bientôt le prit en affection.

Cinq mois après la représentation d’Iphigénie en Tauride, quelques jours après celle, moins applaudie, de sa dernière œuvre, Echo et Narcisse, en octobre 1779, Gluck quittait Paris pour retourner mourir à Vienne. En partant, il confia Méhul à Frédéric Edelmann, claveciniste, compositeur et professeur renommé, qui termina son éducation musicale et le prépara à mettre habilement en œuvre les précieux conseils recueillis dans ses entretiens avec Gluck.

Après avoir publié, en se recommandant de son professeur Edelmann, des arrangements des airs du ballet de l'opéra de Gossec, Thésée, Méhul obtint que sa première œuvre, composée sur une Ode de J.-B. Rousseau, fût exécutée au Concert spirituel, que dirigeait Gossec.

Dans la même séance, donnée le 17 mars 1784, débutait aussi Lesueur, son aîné de trois années, appelé comme lui à prendre glorieusement part au mouvement musical de la Révolution, mais qui devait auparavant s'employer bruyamment à la transformation. de l'église Notre-Dame en « opéra des gueux », pendant que Méhul, détourné par conviction de la musique religieuse, allait attendre dans le silence la possibilité de se manifester au théâtre.

Les six années qui séparèrent le début de Méhul au concert, en 1784, de son début au théâtre, en 1790, furent remplies par trois essais dramatiques, qui lui servirent d'étude et d'entraînement, par la publication de plusieurs recueils de Sonates pour piano et pour piano et violon, où apparaissait déjà son instinct d'homme de théâtre, par la composition de Scènes lyriques exécutées à la Société académique des Enfants d'Apollon et au Concert spirituel, par celle de l'opéra Cora et celle de l'opéra-comique Euphrosine et Coradin. Enfin Méhul donnait des leçons de musique, comme le prouve ce fragment des Mémoires de la femme du peintre Godfrey, dépeignant le salon de son mari avant la prise de la Bastille, et particulièrement intéressant en ce qu'il montre Méhul lié, dès sa jeunesse, avec son futur collaborateur des fêtes de la Révolution, le peintre L. David, violoniste comme Ingres, et en ce qu'il dévoile une particularité inattendue du caractère de l'auteur de tant de partitions sévères.

« ... J'ai vu des petits concerts d'amateurs où Méhul, mon maître de musique, tenait le clavecin, où L. David faisait une partie de violon, ou Mlle Moreau, depuis Mme Carle Vernet, chantait... Le croira-t-on? Comme Godefroid, Méhul, le pathétique compositeur, était inimitable dans la farce! Son imperturbable sérieux donnait une gaieté folle à ses plaisanteries...»

Las d'attendre la représentation, à 1'Académie royale de musique, de son opéra Cora, écrit cependant comme celui d'Œdipe à Colone, mis en musique par Sacchini et représenté au lendemain de sa mort, en 1787, sur l'un des trois livrets couronnés au concours de poèmes dramatiques institué par un arrêté du Conseil d'Etat, en 1784, pour enrichir le répertoire de l'Académie royale de musique, Méhul avait composé Euphrosine et Coradin, sur un livret en trois actes d'Hoffmann. L'œuvre fut donnée au Théâtre Italien, qui n'était pas encore l'Opéra-Comique, le 4 septembre 1790, et aussitôt Méhul fut célèbre.

En transformant le genre opéra-comique, qui restait caractérisé seulement par le mélange de chants et de dialogues, comme Gluck avait transformé le genre opéra, et surtout en remplaçant le drame héroïque ou fabuleux par le drame simplement humain, Méhul ouvrait la voie qu'allaient suivre les compositeurs jeunes comme lui, Cherubini, Lesueur, Berton, et même ses aînés Grétry et Dalayrac, pour la plus grande gloire de la musique dramatique française.

Malgré l'agitation de la période où parut Euphrosine et Coradin, dans la « deuxième année de la liberté », l'œuvre par laquelle Méhul débutait retint l'attention « d'un peuple qui la refusait à tout ce qui ne se rattachait pas à la Révolution » ; car si elle était, par son sujet, étrangère aux préoccupations politiques du moment, elle se manifestait digne de l’actualité par son audacieuse nouveauté.

Dans les écrits du temps, on retrouve la preuve de l’enthousiasme qui gagna les musiciens.

Et, presque cinquante ans après son apparition, l’œuvre de Méhul, aujourd'hui délaissée, impressionnait fortement Berlioz.

Le succès d'Euphrosine et Coradin fit souvenir l'administration de l'Académie royale de musique qu'elle tenait en dépôt l'opéra de Méhul, Cora. On s'empressa de le monter, et la première représentation de cet ouvrage, écrit plusieurs années avant, fut donnée le 15 février 1791 sans rien ajouter à la gloire de Méhul. Mais une œuvre nouvelle, Stratonice, drame lyrique en un acte d'Hoffmann, représenté au théâtre Favart le 3 mai 1792, allait consacrer sa réputation par un succès retentissant et durable, et rendre définitif le triomphe de son art, assez éloquemment expressif pour émouvoir, « sans le concours des poignards, des poisons, des cachots, sans tableaux et sans grands mouvements, avec un sujet d'une simplicité antique ».

La comédie mêlée d'ariettes qu'il donna ensuite, en collaboration avec Hoffmann, le 28 mars 1793, au théâtre Favart, le Jeune Sage et le Vieux Fou, ne rencontra plus la moindre hostilité, et fut même accueillie avec tant de louanges, que Méhul réclama des critiques pour l'avenir.

A partir de 1793, et jusqu'à la fin de la révolution, la vie de Méhul fut activement mêlée au mouvement artistique suscité par les évènements.

Parvenu à une gloire qui le plaçait au-dessus de tous les musiciens contemporains, protégé par la riche famille Le Sénéchal, qui avait mis à sa disposition la maison et le parc qu'elle possédait aux environs de Paris, à Gentilly, près de Montrouge, Méhul aurait pu dédaigner l'agitation du moment et rester étranger aux efforts qui allaient assurer définitivement à la musique française ce que lui-même appelle la « consistance politique ». Mais de même qu'il avait renoncé autrefois à la quiétude de l'abbaye de La Val-Dieu pour accomplir sa destinée de musicien, il n'hésita pas à quitter la tour d'ivoire pour se joindre aux artistes déjà entraînés vers le peuple, au peintre L. David, au poète J. Chénier, aux musiciens Sarrette et Gossec, auxquels il apportait le concours d'un génie en pleine force et d'un enthousiasme décidé à l'action.

Devenu membre de la musique de la garde nationale au moment où la petite école de musique militaire de Sarrette et de Gossec se transformait en Institut national, Méhul allait contribuer puissamment à la fondation du Conservatoire, qui affranchit la musique française de l'enseignement restreint et retardataire des maîtrises. Appliquant son art au service de la Révolution, il allait célébrer le patriotisme et la liberté par des chants civiques qui se répandirent jusque dans les plus lointaines provinces, par des hymnes qui animèrent les fêtes et cérémonies et ajoutèrent à leur éclat, par des œuvres représentées au théâtre des Arts et au théâtre de la République, à l'Opéra et à la Comédie française, dignes des premiers ouvrages purement artistiques qui avaient établi sa renommée, dans lesquels, suivant l'expression de son collaborateur et biographe Arnaud, il avait réservé, pour exprimer les passions, « toute l'énergie avec laquelle il les eût senties, s'il s'y fût abandonné ». Enfin, par le Chant du Départ, Méhul allait attacher son nom au souvenir impérissable des victoires de la nation française armée pour défendre la liberté, et mêler sa gloire de musicien à la gloire de la patrie.

L'influence du mouvement révolutionnaire sur la musique dramatique ne se manifesta pas seulement dans les œuvres dont le sujet était devenu moins vain et le style plus énergique, comme Euphrosine et Stratonice, qui avaient donné à Méhul la gloire avant qu'il eût atteint sa trentième année ; elle gagna bientôt le répertoire lui-même, où

La vertu républicaine,

Dans les jeux inventés pour notre amusement,

De tableaux naturels embellissant la scène,

D'une école de mœurs devint le fondement...

et jusqu'à l'Opéra, dont l'aristocratique majesté s'abaissa à « célébrer le peuple souverain »,

En chantant les vertus, le triomphe et la gloire

De nos héros républicains.

(Prologue d'inauguration du Théâtre des Arts, 1794.)

A la fin de l'année 1792, Gossec avait débuté en donnant l’Offrande à la Liberté qui mettait en action, sur la scène de l'Opéra, la Marseillaise ; puis, au commencement de 1793, il avait continué par le Triomphe de la République ou le Camp de Grandpré, dont une ronde allait devenir populaire. Les autres compositeurs étaient venus et, dans cette même année, avaient successivement donné : la Patrie reconnaissante ou l'Apothéose de Beaurepaire, par P. Candeille, hommage au commandant de Verdun qui se tua pour ne pas signer la capitulation de la place ; le Congrès des Rois, qui réunit douze collaborateurs ; le Siège de Thionville, par Jadin, épisode de 1792 ; Fabius, par Méreaux ; Miltiade à Marathon, par Lemoyne ; la Montagne ou la Fondation du Temple de la Liberté, par Grange de Fontenelle ; la Rosière républicaine ou la Fête de la Raison, par Grétry ; la Journée du 10 août 1793 ou la Chute du dernier Tyran, par Kreutzer.

Pendant cette année 1793, si activement remplie à l'Opéra que le bouleversement de son répertoire peut sembler moins étonnant que la transformation de sa traditionnelle apathie, Méhul avait seulement collaboré au Congrès des Rois. En 1794, avant Toulon soumis, par Rochefort, et la Réunion du 10 août ou l'Inauguration de la République française, par Porta, il fit représenter, le 18 février, Horatius Coclès, opéra en un acte, dont Arnaud avait écrit le livret.

Les autres ouvrages dramatiques écrits par Méhul sous l'impulsion du mouvement révolutionnaire furent : une ouverture et six chœurs pour la tragédie de J. Chénier, Timoléon, représentée au théâtre de la République en septembre 1794 ; Doria ou la Tyrannie détruite, opéra héroïque, qui eut comme ouverture celle de Cora, représenté au théâtre Favart en mars 1793 ; le Pont de Lodi, opéra, représenté au même théâtre en décembre 1797.

Mais c'est en dehors du théâtre, dans l'organisation de la musique par la fondation du Conservatoire, et dans la composition d'œuvres exprimant l'enthousiasme du peuple, que le rôle de Méhul apparaît prépondérant et particulièrement glorieux.

Dès la fondation de l'Institut national de musique, en novembre 1793, avec Lesueur et avant Cherubini, il se joignit à Gossec, à Catel, et, comme eux, ne dédaigna pas d'écrire pour l'orchestre d'instruments à vent des musiciens de la garde nationale réunis par Bernard Sarrette. Lorsqu'il fut question de transformer 1'Institut national en Conservatoire de musique, il prépara le succès par ses démarches auprès de son collaborateur J. Chénier, chargé du rapport par le Comité d’instruction publique.

Lorsque le Conservatoire fut fondé, par la loi du 3 août 1795, il fut le premier nommé au poste d'inspecteur de l'enseignement, que Grétry, Gossec, Lesueur, Cherubini, partagèrent avec lui ; et il ne cessera désormais de prendre une part très active à tous les travaux de la nouvelle école, à l'éducation des élèves, à la célébration des fêtes nationales, à la rédaction d'ouvrages d'enseignement, au choix des ouvrages de la bibliothèque, à la défense auprès des pouvoirs publics de l'institution attaquée à plusieurs reprises et violemment par les réactionnaires, partisans des maîtrises et des écoles de chapitre.

En même temps qu'il entrait dans la musique de la garde nationale, Méhul appliquait son talent, qui, par de retentissants triomphes au théâtre, l'avait élevé au-dessus de tous ses émules, à la composition d'hymnes inspirés par la liberté et le patriotisme.

Il débuta, quelques jours après la Fête de la Raison, célébrée le 10 novembre 1793, par un Hymne à la Raison, poème de J. Chénier, que l'histoire impartiale conserve, avec l’Hymne à la Liberté de Gossec, exécuté à la Fête de la Raison, et avec I'Hymne à la Raison de Rouget de Lisle, composé, comme celui de Méhul, au lendemain de la fête, pour démentir la légende créée autour de cet évènement, auquel n'aurait point participé la loyale musique de Gossec, et dont l’objet n'aurait point sollicité les deux musiciens qui célébrèrent le mieux la patrie, le chantre de la Marseillaise, le chantre du Chant du Départ, si la « Fête de la Raison » n'avait été qu'un dévergondage irréligieux.

Quelques mois plus tard, pour la préparation de la fête de 1'Etre suprême, qui, célébrée le 8 juin 1794, fut l'occasion de la plus imposante manifestation musicale de la Révolution, Méhul entra en contact direct avec le peuple. Suivant le programme arrêté par Robespierre, David et les musiciens de l'Institut national, un chœur immense de 2.400 citoyens et citoyennes, délégués au nombre de cinquante par chacune des quarante-huit sections de Paris, devait dialoguer les strophes adaptées par J. Chénier à la Marseillaise, et préluder à la formidable explosion vocale du dernier refrain, chanté par le peuple tout entier. Méhul fut un des plus ardents parmi les musiciens qui, se dévouant sincèrement au succès de cette grandiose tentative, surent la réaliser complètement : un tableau, exposé dans la bibliothèque de l'ancien Conservatoire, représentant Méhul au milieu d'une foule attentive à suivre sa voix, conservait le souvenir de ces jours d'enthousiasme, où le peuple parisien eut pour éducateur le glorieux musicien.

De ce contact entre Méhul et le peuple jaillit l'inspiration du Chant du Départ, exécuté pour la première fois le 4 juillet 1794, quelques semaines après la fête de l'Etre suprême, au concert donné au jardin des Tuileries, en réjouissance de la victoire remportée à Fleurus. D'après la tradition, Méhul aurait écrit la musique du Chant du Départ sur le coin de la cheminée du salon de Sarrette, au milieu de bruyantes conversations, improvisant ainsi, dans un moment de fiévreuse fierté patriotique, comme Rouget de Lisle à Strasbourg, l'hymne que l'instinct populaire allait adopter, avec la Marseillaise, pour conduire à la victoire les armées de la République.

Si Méhul chanta la gloire de la guerre par le Chant du Départ, par l’ Hymne de Bara et Viala, par le Chant des Victoires, écrits en juillet et en août 1794, il chanta aussi la gloire de la paix par le Chant du Retour, écrit en 1797.

Il célébra l’héroïsme civique par le Chant funèbre à la mémoire du représentant du peuple Féraud et l’Hymne des vingt-deux, écrits en 1795 ; les vertus morales qu'honorait le culte décadaire, par l’Hymne du 9 thermidor, le Chant du 18 fructidor et l’Hymne pour la fête des époux ; la conquête de la liberté, par le Chant du 25 messidor, exécuté au temple de Mars, le 14 juillet 1800, par trois chœurs et trois orchestres, placés dans trois endroits opposés, et dont il dirigea lui-même l'ensemble en marquant la mesure « le bras entouré d'un mouchoir blanc ».

Très lié avec La Réveillère-Lepeaux, qui assura à la Théophilanthropie une existence officielle, il écrivit, en collaboration avec lui, des œuvres spéciales, comme la Cantate pour la naissance d'Oscar Leclerc, pour une fête familiale théophilanthropique, et lorsque La Réveillère rechercha « les moyens de faire participer l'universalité des spectateurs à tout ce qui se pratique dans les fêtes nationales », Méhul, consulté sur la possibilité d'unir le peuple dans un chœur de cent mille voix, lui donna cette indication qui figura au projet lu à l’Institut en 1798 : « Le peuple chante l'invocation à quatre parties, la première sur la tonique, la deuxième, la troisième et la quatrième ensuite et successivement sur la tierce, la quinte et l’octave, après quoi, les quatre parties reprenant simultanément font entendre l'invocation sur les quatre notes à la fois. »

Enfin Méhul, en collaboration avec L.-F. Jauffret, composa des Romances historiques, dont on a seulement conservé quelques titres : le Petit Nantais, le Triomphe de l’Amour paternel, l'Héroïne de I'Amour conjugal.

Les musiciens d'aujourd'hui n'ont plus de telles préoccupations. Ils doivent pourtant se souvenir qu'au temps où la musique était en communion aussi intime avec le peuple, leur art était délivré de la jalousie et de la méfiance. Alors, les musiciens les plus glorieux, unis dans un même idéal, s'aimaient fraternellement.

Rouget de Lisle, dédiant à Méhul ses Essais en Vers et en Prose, lui écrivait :

« Reçois, ami, ce tribut de l'estime et de l'admiration... Tu es 1'orgueil de tes rivaux, ton siècle te contemple, la postérité t'appelle. Puisse la couronne qu'elle te destine s'embellir à tes yeux par cette fleur qu'y ajoute l'amitié. »

Et Méhul lui répondait:

« ... Tu sais que j'ai la folie de vouloir sauver mon nom de l'oubli ; eh bien! si mes ouvrages ne peuvent parvenir à ce but, tu auras fait en un instant ce que je n'aurai pu faire dans toute ma vie...»

La composition d'une œuvre nouvelle était pour Cherubini et Méhul l'occasion d'affirmer publiquement leur sympathie. A Cherubini, qui lui avait dédié Médée, Méhul répondait en lui dédiant Ariodant, un an après :

« Tu m'as dédié Médée, je te dédie Ariodant. Médee fut un gage d'amitié dont mon cœur a senti le prix ; Ariodant est un tribut d'estime offert au grand talent... »

Nommé à l'Institut, à la fondation, en 1795, et y devançant son aîné Gossec, Méhul lui écrivait bientôt :

« Je m'empresse, mon cher collègue, de vous faire part de notre double réunion par le choix de 1'Institut qui vous appelle dans son sein. Cet hommage vous était dû, et je n'ai jamais douté qu'il ne fût rendu à vos grands talents ; cependant, si 1'intrigue active et brouillonne était parvenue à vous écarter d'un poste que vous honorez et qui vous honorera, j'aurais donné ma démission pour vous venger et rentrer dans l'obscurité, dont je n'aurais dû sortir qu'à votre voix. »

Et Gossec vengeait Méhul d'attaques imprimées contre Joseph dans les Tablettes de Polymnie, en écrivant au journal :

« ... Je vous renvoie les numéros de mai et de juin ; je garde celui de juillet comme un monument curieux d'injustice, ou d'ineptie, ou de délire... »

Si puissante était l'activité de Méhul, que, même pendant la période la plus animée de la Révolution, de 1794 à 1799, où il fut à la tête du mouvement artistique suscité par les évènements, Méhul ne se détourna pas de ses travaux habituels de musicien : il poursuivit glorieusement sa carrière de compositeur dramatique, qu'il avait inaugurée au moment des premières agitations révolutionnaires, et commença à écrire des Symphonies pour l'orchestre du Conservatoire, afin « d'accoutumer peu à peu le public à penser qu'un Français pouvait suivre Haydn el Mozart ».

Outre ses œuvres de théâtre inspirées par les circonstances, Horatius Coclès, Doria ou la Tyrannie détruite, le Pont de Lodi, Timoléon, les ouvrages dramatiques que Méhul donna pendant cette période furent : en 1794, Phrosine et Mélidor, drame lyrique en trois actes ; en 1795, la Caverne, drame lyrique en trois actes ; en 1797, le Jeune Henri, opéra-comique en deux actes ; en 1798, Ariodant, drame lyrique en trois actes. Ces quatre ouvrages furent représentés au théâtre Favart. En 1799, Adrien, opéra en trois actes, représenté à l'Opéra, théâtre de la République et des Arts.

Phrosine et Mélidor parut dans le temps où « tous étaient au pied de la guillotine », quelques semaines avant la chute de Robespierre, et on l'oublia vite. Le Jeune Henri échoua par la maladresse scénique du librettiste ; mais l'ouverture, encore vivante aujourd'hui, reçut un accueil si enthousiaste, qu'après la première et seule représentation, où elle dut être exécutée trois fois, la coutume s'établit, au théâtre Favart, de l'exécuter presque chaque soir, en entr'acte. Adrien, composé depuis 1792, et dont les représentations avaient été ajournées pendant sept années, malgré les réclamations très ardentes du librettiste Hoffmann, devait encore être interdit en 1799, après quatre représentations, pour reparaître en 1803, mais sans réussir à tenir longtemps l'affiche.

La Caverne et Ariodant sollicitèrent davantage l'attention et furent au nombre des œuvres par lesquelles s'affirma l'heureuse émulation des deux théâtres d'opéra-comique qui existaient alors à Paris, le théâtre Favart et le théâtre Feydeau.

La Caverne de Méhul, donnée par le théâtre Favart en 1793, répondait à la Caverne de Lesueur, donnée par le théâtre Feydeau en 1793, comme Paul et Virginie de Lesueur, donné a Feydeau en 1794, avait répondu à Paul et Virginie de Kreutzer, donné par le théâtre Favart en 1791. Et à Ariodant, de Méhul, allait répondre, avec un titre modifié, mais sans changement dans le sujet, Montano et Stéphanie, de Berton, donné par le théâtre Feydeau en 1799.

Ainsi parurent aussi : Lodoiska, par Cherubini, au théâtre Feydeau, en juillet 1791, et par Kreutzer, au théâtre Favart, en août 1791; Roméo et Juliette, par Dalayrac, au théâtre Favart, en 1792, et par Steibelt, au théâtre Feydeau, en 1793.

Ariodant fut le plus grand succès dramatique obtenu par Méhul pendant cette période. Longtemps la vogue de la romance Femme sensible devait conserver le souvenir de cette partition : encore aujourd'hui, elle reste un exemple pour les musiciens français, car, dans une préface, Méhul y affirma sa volonté de clarté, et convia les compositeurs à rendre désormais accessible à tous la compréhension de leurs essais dans un art dont les manifestations peuvent si facilement demeurer obscures ou être faussement interprétées.

Après le 18 brumaire, pendant le Consulat, jusqu'au dernier moment de la Révolution, MéhuI continua à fidèlement marquer chaque année par une œuvre dramatique nouvelle, ou par plusieurs, lorsqu'elles furent de moindre importance.

Il donna : en 1800, Epicure, opéra-comique en trois actes, en collaboration avec Cherubini, et Biony, opéra-comique en un acte, représentés au théâtre Favart; la Dansomanie, ballet représenté à 1'Opéra, où, pendant vingt-six ans, il resta au répertoire ; en 1801, l'Irato ou l'Emporté, opéra bouffe en un acte, représenté au théâtre Favart ; en 1802, Une Folie, le Trésor supposé, deux autres opéras bouffes, et Joanna, drame lyrique en deux actes, représentés à la salle de la rue Feydeau, où, depuis septembre 1801, la fusion des deux théâtres Favart et Feydeau avait fait le théâtre de l'Opéra-Comique ; en 1803, Daphnis et Pandrose, ballet représenté à l'Opéra ; Héléna, drame lyrique en trois actes ; le Baiser et la Quittance, opéra-comique en trois actes en collaboration avec Boïeldieu, Kreutzer et Nicolo ; l'Heureux malgré lui, ces trois ouvrages représentés à l’Opéra-Comique ; « un hymne, la Chanson de Roland », pour le drame d'Alexandre Duval, représenté à la Comédie française ; en 1804, quelques jours après la proclamation de l'Empire, les Hussites, mélodrame représenté à la Porte-Saint-Martin, et tiré de l'opéra que Méhul et son collaborateur Alexandre Duval n'avaient pu parvenir à faire admettre au théâtre de l’Opéra, dont l'administration était alors hostile aux membres les plus influents du Conservatoire.

La plus retentissante de ces œuvres fut l'opéra bouffe l’Irato, que Méhul dédia au général Bonaparte, dont il fréquentait assidûment le salon, à la Malmaison.

Par l’Irato, Méhul répondait victorieusement aux envieux qui l'avaient prétendu incapable de la grâce et de la gaieté des musiciens d'Italie. Aussi, lorsque son nom fut dévoilé après le succès, la surprise fut-elle grande parmi ceux qui s'étaient plu, jusque-là, à lui opposer Paisiello ; mais ils ne purent cacher la déception de leur jalousie, en proclamant que le sévère musicien de Stratonice changeait sa manière, car Méhul avait pris soin de précéder sa tentative par une note placée en tête de la partition de l'Irato :

« Quelques personnes croiront ou diront que j'ai enfin abandonné le genre auquel je paraissais exclusivement attaché... Je ne connais en musique aucun genre ennemi de 1'autre, si tous tendent également à la rendre en même temps plus agréable et plus vraie. Je crois que cet art a un but plus noble que celui de chatouiller 1'oreille, et qu'il n'est pas condamné à n'être jamais qu'aimable... »

A partir de l’établissement de 1'Empire. quand le mouvement révolutionnaire fut tout à fait étouffé, la fécondité de Méhul cessa. Lui qui, de 1790 à 1804, malgré sa collaboration très agissante au Conservatoire et aux Fêtes, s'était manifesté au théâtre fidèlement chaque année, sauf en 1796, allait rester complètement éloigné de la scène en 1805,1808,1809,1812, et ne paraître en 1814 que par un ouvrage de circonstance écrit en collaboration avec trois autres compositeurs.

Cependant, en 1805, il n'était âgé que de quarante et un ans, son talent était en pleine vigueur, et son œuvre la plus fameuse, Joseph, n'était pas encore écrite. Mais il était arraché aux illusions généreuses qui lui avaient donné tant d'ardeur au temps de la liberté, et il voyait son art, que la République avait affranchi, ramené par l'Empire à la servilité de jadis. Et c'est pourquoi les treize années qui lui restaient à vivre ne furent point remplies comme les quatorze années de l'époque révolutionnaire, dont le début avait marqué son avènement à la gloire, et pendant laquelle, sans renoncer au théâtre, où sa réputation s'était établie, il avait mérité, par ses autres travaux, qu'à l'admiration des musiciens s'ajoutât la reconnaissance de tous les patriotes.

Pendant cette dernière période, de 1805 à 1817, Méhul fit représenter : à l'Opéra-Comique, en 1806, les Deux Aveugles de Tolède, dont l'ouverture devait rester célèbre; Ushal, drame lyrique en un acte, inspiré des chants d'Ossian, comme les Bardes de Lesueur, mais dont le succès ne fut pas aussi grand, malgré le consciencieux effort de Méhul, qui avait été jusqu'à supprimer les violons de son orchestre, pour laisser dominer le timbre des altos, qui convenait à la musique de la légende mise en drame ; Gabrielle d'Estrées, opéra-comique en trois actes ; en 1807, Joseph, opéra-comique en trois actes, livret d'Alexandre Duval ; en 1813, le Prince Troubadour, opéra-comique en un acte ; en 1816, la Journée aux Aventures, opéra-comique en trois actes ; puis au théâtre de l'Opéra, en 1810, Persée et Andromède, ballet ; en 1811, les Amazones, opéra en trois actes ; en 1814, l’Oriflamme, opéra de circonstance en un acte, en collaboration avec Paër, Berton et Kreutzer.

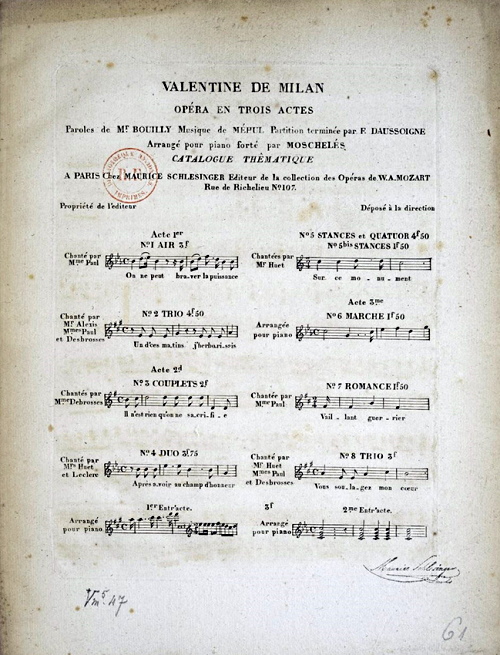

Le dernier ouvrage dramatique de Méhul, Valentine de Milan, opéra-comique en trois actes, ne devait être représenté au théâtre de l’Opéra-Comique que cinq ans après sa mort, en 1822.

Ancune de ces œuvres ne remporta un succès capable de combattre le découragement de Méhul, dont, peu à peu, la santé était devenue chancelante et l'esprit si chagrin, qu'au lendemain des Amazones, en 1811, il écrivait à son collaborateur Jouy : « Je désire m'en tenir là. Je suis meurtri, je suis écrasé, dégoûté! Il faut du bonheur, le mien est usé... »

Depuis le retour aux mœurs du passé, le génie de Méhul était comme dépaysé ; son art n'était plus à sa place dans une société revenue à la frivolité. Aussi l'insuccès atteignit-il même l'ouvrage qu'on proclame aujourd'hui son chef-d'œuvre, la partition de Joseph écrite avec une probité tellement scrupuleuse, qu'on a retrouvé jusqu'à quatre versions de la romance A peine au sortir de l'enfance..., et pourtant jugée par les musiciens contemporains la plus digne du prix décennal institué par Napoléon en faveur du meilleur ouvrage représenté à l'Opéra-Comique.

Méhul ne put être arraché à la tristesse de ses échecs dramatiques ni par les faveurs de Napoléon, qui le fit chevalier de la Légion d'honneur, avec Grétry et Gossec, dès la fondation de l’ordre, en 1804, et qui lui proposa la place de directeur de la chapelle-impériale, donnée à Lesueur après le refus de Méhul, ni par le succès de ses Symphonies aux concerts du Conservatoire, ni par celui de ses Cantates, composées pour des cérémonies officielles, où se perpétuait la tradition musicale des fêtes de la Révolution, mais dénaturée et bientôt tombée jusqu'à la courtisanerie. Ces Cantates furent écrites en collaboration avec le poète Arnault : en 1808, pour la réception, par la Ville de Paris, d'un corps de la grande armée ; en 1810, en avril, pour la fête donnée aux Tuileries à l'occasion du second mariage de 1'Empereur ; en juin, pour la fête offerte par la municipalité de Paris à l'Impératrice Marie-Louise ; en décembre, à l'Opéra, pour fêter la naissance prochaine de l’enfant attendu dans la famille impériale ; en juin, pour la fête donnée par la Ville de Paris à l'occasion du baptême du Roi de Rome ; en juillet, avec Catel et Cherubini, pour l’inauguration de la nouvelle salle des concerts du Conservatoire, et, dans le même mois, pour l'inauguration de la statue de Napoléon, érigée par l'Institut.

Méhul ne trouva d'apaisement qu'en se retirant loin des coteries, pour se vouer à l'éducation de ses élèves de composition au Conservatoire, à ses travaux de l’Institut et à son amour des fleurs, qui était aussi celui de Cherubini.

Dans la petite maison de campagne qu'il possédait à Pantin, il revécut les jours de sa jeunesse où, pensionnaire de l'abbaye de La Val-Dieu, il réjouissait son âme candide par la culture des fleurs. Son nom devint familier aux plus fameux horticulteurs; il eut parmi eux le renom d'être « fou tulipier », et les étonna par la splendeur de ses tulipes et de ses renoncules, dont la floraison, savamment ordonnée, « était à son œil ce qu'était à son oreille la musique de Mozart et de Gluck ».

A l'Institut, il lut des rapports très remarqués sur le prix de Rome, sur les travaux d'émulation des élèves prix de Rome, sur de nouveaux instruments, et collabora assidûment à tous les travaux de la classe de musique.

Au Conservatoire, le zèle de son enseignement fut récompensé par le premier prix de Rome cinq fois décerné à ses élèves, dont le meilleur allait être Hérold, qui débuta, avec l'opéra-comique en trois actes les Rosières, assez glorieusement pour que Méhul eût la certitude que la postérité appliquerait à lui-même l'éloge qu'il avait adressé à son confrère Gossec, dans le rapport lu à l'Institut en 1808 :

« Se reproduire en de nombreux élèves d'un mérite distingué, c'est couronner dignement une longue et honorable carrière ; c'est acquitter la dette du talent envers la patrie. »

Le 18 octobre 1817, Méhul mourut à Paris, dans sa maison de la rue Montholon, emporté à l'âge de cinquante-quatre ans par une maladie de poitrine qu'il avait essayé vainement de combattre par un séjour dans le Midi, à Montpellier et aux îles d'Hyères.

Depuis l'année 1816, où avait commencé la désorganisation systématique du Conservatoire, entreprise par la réaction royaliste triomphante, il était sans force et sans espoir. Le titre d'inspecteur d'enseignement lui avait été enlevé, ainsi qu'à Cherubini ; le nom même de « Conservatoire » avait été supprimé pour faire revivre l'ancienne appellation, « Ecole royale de musique » ; Sarrette, Gossec, Catel, avaient été chassés de l’établissement qu'ils avaient fondé, et dont Méhul voyait l'œuvre anéantie. Le témoignage de son ami Vieillard, qui fut son biographe, atteste la douleur ressentie alors par Méhul :

« … Il n'en fallait pas tant pour achever de ruiner les forces d'un homme qui, à des sujets de mélancolie, voyait s'ajouter aujourd'hui des causes trop réelles et d'autant plus pénibles pour un cœur comme le sien, qu'elles allaient à la perte de ce qu'il avait chéri et glorifié toute sa vie. »

On fit à Méhul des funérailles grandioses. Il fut conduit, après un service à Saint-Vincent-de-Paul, au cimetière du Père-Lachaise par un imposant cortège que précédait le corps de musique de l'état-major de la garde nationale, dont Méhul était lieutenant. Des discours furent prononcés par Quatremère de Quincy au nom de l'Académie des Beaux-Arts, par Bouilly au nom de ses collaborateurs, par Pradher au nom de ses amis, et dans la mémoire de la foule pressée derrière le cercueil chanta, avec un rythme funèbre, son héroïque Chant du Départ, en ce temps-là proscrit.

Henri Radiguer,

Professeur au Conservatoire

(saisie et numérisation Max Méreaux)

par

Fétis (1866)MÉHUL (ÉTIENNE-HENRI), l’un des plus grands musiciens qu'ait produits la France, naquit à Givet, petite ville du département des Ardennes, le 24 juin 1703. Jamais circonstances ne parurent moins propres à développer un talent naturel que celles qui accompagnèrent la naissance et les premières années de la vie de cet artiste célèbre. Fils d'un cuisinier1 qui ne put fournir qu'avec peine à son entretien et aux frais de son éducation ; n'ayant pour s'instruire dans la musique d'autre ressource que les leçons d'un organiste pauvre et aveugle ; habitant un pays où l'on n'entendait jamais d'autres sons que ceux du plain-chant de l’église ou du violon des ménétriers ; tout semblait se réunir pour étouffer dès sa naissance le germe d'un grand talent, et pour faire un marmiton de celui que la nature destinait à devenir le chef de l’école française. Mais quels obstacles peuvent arrêter l'homme supérieur dans sa carrière ? A défaut de maîtres, Méhul avait son instinct, qui le guidait à son insu. Sans être un artiste fort habile, l'organiste de Givet eut du moins le talent de deviner le génie de son élève, de lui faire pressentir sa destinée, et de le préparer à de meilleures leçons que celles qu'il pouvait lui donner.

Méhul avait à peine atteint sa dixième année quand on lui confia l'orgue de l’église des Récollets à Givet. Bientôt le talent du petit organiste fut assez remarquable pour attirer la foule au couvent de ces pauvres moines, et faire déserter l’église principale. Cependant, il était difficile de prévoir comment il s’élèverait au-dessus du point où il était arrivé, lorsqu'une de ces circonstances qui ne manquent guère à ceux que la nature a marqué du sceau d'une vocation particulière, se présenta, et vint fournir au jeune musicien l'occasion d'acquérir une éducation musicale plus profitable que celle qu'il avait reçue jusqu'alors. Le fait mérite d’être rapporté avec quelque détail.

Non loin de Givet, dans les montagnes des Ardennes, se trouvait, avant la révolution de 1789, une communauté des Prémontrés qu'on appelait l'abbaye de Lavaldieu. En 1774, l’abbé de ce monastère, M. Lissoir (qui fut depuis lors aumônier des Invalides et qui mourut en 1808), reçut du général des Prémontrés la commission de visiter plusieurs maisons de cet ordre. Arrivé au couvent de Schussenried, en Souabe, il y trouva Guillaume Hanser, inspecteur du chœur de cette abbaye et musicien distingué, surtout pour le style de la musique sacrée et celui de l'orgue. Charmé de ses talents, M. Lissoir l'invita à se rendre à Lavaldieu, pour y passer plusieurs années, ce qui fut accepté. Hanser y arriva en 1773. A peine se fut-il fait entendre sur l'orgue de l'abbaye, que sa réputation s'étendit dans tout le pays. Méhul, alors âgé de douze ans, pressentit toute l’importance du séjour de Hanser à Lavaldieu pour ses études ; il n'eut point de repos qu'il ne lui eût été présenté, et que le bon Allemand ne l'eût adopté comme son élève.

La musique est un art difficile, singulier, unique en ce qu'il est à la fois un art et une science. Comme art, la musique est plus que la peinture dans le domaine de l'imagination ; sa fantaisie est moins limitée, son allure est plus libre, et les émotions qu'elle éveille sont d'autant plus vives, que ses accents sont plus vagues et rappellent moins de formes conventionnelles.

Comme science, elle est aussi d'une nature particulière. Plus morale, plus métaphysique que mathématique, elle appelle à son secours le raisonnement plutôt que le calcul, et repose bien plus sur des inductions que sur des formules rigoureuses. De là, la ténuité des liens qui, dans cette science, rattachent les faits entre eux ; de là, les imperfections de sa théorie, l'obscurité de son langage et la lenteur de ses progrès ; de là, enfin, la difficulté qu'on éprouve à l’enseigner et à l'apprendre. Outre le talent naturel qui, pour la pratique des arts, est une condition indispensable, il faut, pour apprendre la musique, un professeur habile, de la patience et de longues études, il ne suffisait donc pas que Méhul eût trouvé un guide, il fallait qu'il pût profiter à chaque instant de ses conseils, et qu'il passât sa jeunesse sous ses yeux. Mais l’éloignement où l'abbaye de Lavaldieu était de Givet ne permettait point à l'élève de faire tous les jours un double voyage de plusieurs lieues pour recevoir les leçons du maître. D'un autre côté, les ressources bornées du père de Méhul s'opposaient à ce qu'il payât une pension pour son fils. Le digne abbé dont il a été parlé leva toutes ces difficultés, en admettant le jeune artiste au nombre des commensaux de la maison. Plus tard, Méhul, devenu habile, s'acquitta envers 1'abbaye, en remplissant pendant deux ans les fonctions d'organiste adjoint.

Rien ne pouvait être plus favorable aux études du jeune musicien que la solitude où il vivait. Placée entre de hautes montagnes, de l'aspect le plus pittoresque, éloignée des grandes routes et privée de communications avec le monde, l'abbaye de Lavaldieu offrait à ses habitants 1'asile le plus sûr contre d'importunes distractions. Un site délicieux, sur lequel la vue se reposait, y élevait l'âme et la disposait au recueillement. Méhul, qui conserva toujours un goût passionné pour la culture des fleurs, y trouvait un délassement de ses travaux dans la possession d'un petit jardin qu'on avait abandonné à ses soins. D'ailleurs, il n'y éprouvait pas la privation de toute société convenable à son âge. Hanser, qui aimait à parler de l’art qu'il cultivait et enseignait avec succès, avait rassemblé près de lui plusieurs enfants auxquels il donnait des leçons d'orgue et de composition2, circonstance qui accélérait les progrès du jeune Méhul par l'émulation, et qui lui procurait un délassement utile. Il a souvent avoué que les années passées dans ce paisible séjour furent les plus heureuses de sa vie.

Tout semblait devoir l'y fixer : l'amitié des religieux, l'attachement qu'il conserva toujours pour son maître, la reconnaissance, une perspective assurée dans la place d'organiste de la maison, et, de plus, le désir de ses parents, qui bornaient leur ambition à faire de lui un moine de 1'abbaye la plus célèbre du pays, telles étaient les circonstances qui se réunissaient pour renfermer dans un cloître l'exercice de ses talents. Il n'en fut heureusement pas ainsi. Le colonel d'un régiment, qui était en garnison à Charlemont, homme de goût et bon musicien, ayant eu occasion d'entendre Méhul, pressentit ce qu'il devait être un jour, et se chargea de le conduire à Paris, séjour nécessaire à qui veut parcourir en France une brillante carrière. Ce fut en 1778 que Méhul quitta sa paisible retraite pour entrer dans l'existence agitée de l’artiste qui sent le besoin de produire et d'acquérir de la réputation. Il était alors dans sa seizième année. Un an après il assistait à la première représentation de l’Iphigénie en Tauride de Gluck, et s'enivrait du plaisir d'entendre ce chef-d'œuvre ainsi que de l'éclat du succès.

A peine arrivé dans cette grande ville, il s'occupa du choix d'un maître qui pût perfectionner à la fois son talent sur le piano et ses connaissances dans l'art d'écrire la musique. Edelmann, claveciniste habile et compositeur instruit, fut celui qu'il choisit. Les leçons qu'il donnait lui-même fournissaient à son entretien et lui procuraient les moyens de se produire dans le monde. Il avait de l'esprit, n'était pas étranger à la littérature, et savait mettre à profit ses relations avec les hommes distingués qu'on appelait alors les philosophes.

Ses premiers essais, qui avaient eu pour objet la musique instrumentale, donnèrent naissance à des sonates de piano, dont il publia deux œuvres chez La Chevardière, en 1781. Ces productions étaient faibles et n'indiquaient pas que le génie de leur auteur fût dans la route qu'il devait parcourir avec gloire. Méhul paraît 1'avoir senti, car il renonça bientôt à ce genre de composition. La musique vocale, et surtout le style dramatique lui convenaient mieux ; aussi s'en occupa-t-il avec ardeur. Le bonheur qu'il eut d'être présenté à Gluck et de recevoir ses conseils fut, sans doute, l'évènement qui influa le plus sur la direction qu'il donna dès lors à son talent. La régénération, encore récente, de 1'opéra français par Gluck ; les vives discussions qui agitaient toute la nation à ce sujet, et qui la partageaient en deux partis ennemis (les piccinnistes et les gluckistes) ; l'importance que chacun attachait au triomphe de ses opinions ; les épigrammes, les bonnes ou mauvaises plaisanteries3, tout prouvait que la véritable route de la renommée était le théâtre. La conviction de cette vérité fortifia Méhul dans ses résolutions. Il préluda à ses succès par une ode sacrée de J.-B. Rousseau qu'il mit en musique, et qu'il fit exécuter au Concert spirituel, en 1782. L'entreprise était périlleuse ; car s'il est utile à la musique que la poésie soit rythmée, il est désavantageux qu'elle soit trop harmonieuse et trop chargée d'images. En pareil cas, le musicien, pour avoir trop à faire, reste presque toujours au-dessous de son sujet. Loin de tirer du secours des paroles, il est obligé de lutter avec elles. Il paraît cependant que Méhul fut plus heureux ou mieux inspiré que tous ceux qui, depuis, ont essayé leurs forces sur les odes de Rousseau; car les journaux de ce temps donnèrent des éloges à son ouvrage.

Sous la direction du grand artiste qui l'avait accueilli avec bienveillance, il écrivit trois opéras, sans autre but que d'acquérir une expérience que le musicien ne peut attendre que de ses observations sur ses propres fautes. Ces ouvrages étaient la Psyché, de Voisenon ; l’Anacréon, de Gentil-Bernard, et Lausus et Lydie de Valladier. Lorsque Méhul se crut en état de se hasarder sur la scène, il composa Alonzo et Cora, et le fit recevoir à l'Opéra. Il était alors dans sa vingtième année. Bien que son ouvrage eût été favorablement accueilli par l'administration de l'Académie royale de musique, six ans se passèrent inutilement dans l’attente de la représentation.

Irrité de ce qu'il considérait comme une injustice, mais non découragé, Méhul songea à se frayer une route sur un autre théâtre. L’Opéra-Comique lui offrait l'espoir d'une mise en scène plus prompte ; cette considération le décida, et le drame d’Euphrosine et Corradin vit le jour. C’était en 1790 : ainsi, telles sont les conditions désavantageuses de la carrière du musicien en France, qu'un homme né pour opérer une révolution dans la musique dramatique, ne put se produire en public qu'à l'âge de vingt-sept ans, et après neuf ans d'efforts pour arriver à la scène. S'il fût né en Italie, vingt théâtres lui eussent ouvert leurs portes, et vingt ouvrages auraient signalé son génie avant qu'il eût atteint l’âge où il put débuter dans sa patrie.

Quoiqu'il en soit, on peut affirmer que la mission de Méhul se trouva accomplie tout d'un coup par sa partition d'Euphrosine. C’était le produit de longues études et de méditations profondes ; aussi, y trouve-t-on toute la maturité du talent. Les qualités de son génie et quelques-uns de ses défauts se montrent dans cet ouvrage, tels qu'il les a produits depuis lors dans beaucoup d'autres. Un chant noble, mais où l'on désire quelquefois un peu plus d’élégance ; une instrumentation beaucoup plus brillante et plus fortement conçue que tout ce qu'on avait entendu en France jusque-là, mais trop d'attachement à de certaines formes d'accompagnement qui se reproduisent sans cesse ; un sentiment juste des convenances dramatiques ; mais surtout une grande énergie dans la peinture des situations fortes : voilà ce que Méhul fit voir dans son premier opéra. Tout le monde connaît le beau duo: Gardez-vous de la jalousie ; il n'y avait pas de modèle pour un semblable morceau : c'était une création ; et quoiqu'on pût désirer d'y trouver plus de mélodie, les connaisseurs avouèrent que jamais la vigueur d'expression n'avait été poussée si loin.

On se doute bien que le succès ayant couronné le début de Méhul, la représentation de Cora ne se fit pas attendre ; car s'il est des dégoûts pour l'artiste inconnu, tout sourit à celui dont les premiers pas ont été heureux. Néanmoins, cet opéra réussit peu et ne prit point place au répertoire de 1'Académie royale de musique. A Cora succéda (en 1792) Stratonice, l’une des productions de Méhul qui ont le plus contribué à sa brillante réputation. Un air admirable (Versez tous vos chagrins), et un quatuor, ont surtout rendu célèbre cet opéra. Ce quatuor, objet de l'admiration de beaucoup d'artistes et d'amateurs, est, en effet, remarquable par sa physionomie originale ; c’est une empreinte du talent de son auteur avec tous les développements qu'elle comporte. On y trouve une manière large, une noblesse, une entente des effets d'harmonie, dignes des plus grands éloges. En revanche, les défauts de Méhul s'y font aussi remarquer. Rien de plus lourd, de plus monotone que cette gamme de basse accompagnée d'une espèce de contrepoint fleuri qui se reproduit sans cesse ; rien de plus scolastique que ces accompagnements d'un seul motif (d'un sol passo) qui poursuivent l'auditeur avec obstination. L'ensemble du morceau offre le résultat d'un travail fort beau, fort estimable sous plusieurs rapports, mais ce travail se fait trop remarquer et nuit à l'inspiration spontanée. Toutefois, le quatuor de Stratonice aura longtemps encore le mérite de signaler Méhul comme l'un des plus grands musiciens français, parce que les qualités sont assez grandes pour faire pardonner les imperfections.

Horatius Coclès, le Jeune Sage et le Vieux Fou, Doria, sujets peu favorables à la musique, ou mal disposés, n'inspirèrent point heureusement l'auteur d’Euphrosine ; non-seulement, ces pièces ne réussirent pas, mais de toute la musique qu'on y trouvait, rien n'a survécu, si ce n'est l'ouverture d’Horatius, morceau du plus beau caractère, qui depuis lors a servi pour Adrien, autre opéra du même auteur, écrit et reçu avant les autres, mais joué seulement en 1799, par des causes politiques, Phrosine et Mélidor aurait dû trouver grâce devant le public par le charme de la musique, où règne un beau sentiment, plus d'abandon et d’élégance que Méhul n'en avait mis jusqu'alors dans ses ouvrages ; mais un drame froid et triste entraîna dans sa chute l'œuvre du musicien. Toutefois, la partition a été publiée, et les musiciens y peuvent trouver un sujet d'étude rempli d'intérêt.

La rivalité qui existait alors entre l'ancien Opéra-Comique et le théâtre de la rue Feydeau, rivalité qui fut si favorable à la musique française, donna naissance, en 1795, à la Caverne, opéra de Méhul qu'on voulait opposer à l'ouvrage du même nom que Lesueur avait fait représenter au théâtre Feydeau deux ans auparavant. Ce dernier seul est resté : on ne connaît rien aujourd'hui de l'autre partition. Adrien, autre composition du même temps, était digne en tous points du génie de Méhul. On y trouvait une multitude d'effets nouveaux, des chœurs admirables et un récitatif qui n'était point inférieur à celui de Gluck ; mais par une sorte de fatalité, les divers gouvernements qui se succédèrent proscrivirent l'ouvrage à chaque reprise qu'on en fit. En 1797, un évènement unique dans les annales du théâtre illustra la carrière du grand artiste. Il s'agit du Jeune Henri, opéra comique dont l'ouverture excita de tels transports d'enthousiasme, qu'on fut obligé de l’exécuter deux fois de suite. Le sujet de l'ouvrage était un épisode de la jeunesse de Henri IV, roi de France. Ce fut une affaire de partis : les royalistes espéraient un succès, mais les républicains, indignés qu'on osât mettre en scène un prince, un tyran, et de plus un tyran qui avait fait le bonheur de la France, sifflèrent la pièce dès la première scène, et firent baisser le rideau avant qu'elle fût finie ; cependant, voulant donner au compositeur un témoignage de son admiration, le public demanda que l'ouverture fût jouée une troisième fois. L’usage de faire entendre ce beau morceau entre deux pièces s'est conservé longtemps au théâtre de l'Opéra-Comique.

La tragédie de Timoléon, par Chénier, fournit à Méhul, vers le même temps, l'occasion d'écrire une autre ouverture et des chœurs du plus grand effet. Depuis Esther et Athalie, on n'avait point essayé de joindre les accents de la tragédie à ceux de la musique ; le style sévère et grave du grand artiste était plus convenable pour cette alliance que celui d'aucun autre. Malgré le peu de succès de la pièce de Chénier, l'ouverture et les chœurs ont laissé des traces dans la mémoire des connaisseurs.

Un silence de près de deux ans suivit ces travaux. Les soins qu'entraînait l'organisation du Conservatoire en occupèrent tous les moments. Méhul avait été nommé l'un des quatre inspecteurs de cette école ; les devoirs de sa place l'obligeaient à surveiller l'admission des élèves, à concourir à la formation des ouvrages élémentaires destinés à l'enseignement ; enfin, à prendre une part active à tout ce qui concernait l'administration d'un grand établissement naissant. Il est vraisemblable que ce fut alors que Méhul commença à s'apercevoir de l’insuffisance de ses premières études. Le compositeur dramatique a plus besoin d'inspirations que de science ; mais celle-ci est indispensable au professeur. S'il ne la possède pas, il éprouve à chaque instant les embarras d'une position fausse. Les discussions des comités, les instructions qu'il faut être toujours prêt à donner, les exemples qu'il faut écrire à l'appui du précepte, obligent celui qui est revêtu de ce titre à ne pas craindre l'examen de sa capacité ; or, Méhul eut plus d'une fois occasion de remarquer l'avantage qu'avaient sur lui, dans le Conservatoire, des hommes qui étaient loin de le valoir comme compositeurs. Les leçons qu'il a écrites pour le solfège du Conservatoire sont même plus faibles que celles de ses collègues Gossec et Martini, bien que le génie de ceux-ci fût inférieur au sien.

Ce fut par Ariodant que Méhul reparut sur la scène, en 1799. Cet ouvrage contient des beautés dramatiques ; on y trouve un duo et plusieurs autres morceaux qui sont devenus classiques, et qu'on a chantés longtemps dans les concerts. Toutefois, la similitude du sujet avec celui de Montano et Stéphanie, opéra célèbre du Berton, nuisit au succès de la nouvelle production de Méhul. Sans parler de la disposition du poème, qui n'est point heureuse, Ariodant, il faut le dire, ne se fait point remarquer par la fraîcheur d'idées, la grâce du chant, ni la variété de couleurs qui brillent dans Montano, bien que la partition de Méhul fût mieux écrite et plus riche d'instrumentation que l'autre. Cette production était une de celles pour lesquelles Méhul montrait le plus de prédilection. A la même époque où Ariodant fut joué à l’Opéra-Comique, l'administration du Grand-Opéra obtint du directoire l’autorisation de faire enfin représenter Adrien, belle composition d'un style sévère qui obtint un succès d'estime, mais qui, dépourvu de spectacle et de danse, ne put se soutenir à la scène. Bion, opéra comique qui suivit Ariodant, était faible et ne réussit pas parce que la pièce d'Hoffman était froide ct monotone. Epicure trompa l'attente des artistes et du public, qui espéraient un chef-d'œuvre de l'association de deux maîtres tels que Méhul et Cherubini. Un duo délicieux (Ah! mon ami, de notre asile, etc.) fit, du moins, reconnaître l’auteur de Médée et de Ludoïska ; mais la muse du chantre d'Euphrosine et d'Adrien le laissa sans inspiration.

Nous arrivons à une des époques les plus remarquables de la carrière de Méhul. Des critiques lui avaient souvent reproché de manquer de grâce et de légèreté dans ses chants. L'arrivée des nouveaux bouffes, qui s'établirent au théâtre de la rue Chantereine, en 1801, avait réveillé, parmi quelques amateurs, le goût de cette musique italienne si élégante, si suave, qu'on devait aux inspirations de Paisiello, de Cimarosa et de Guglielmi. On faisait entre elle et les productions de l’école française des comparaisons qui n'étaient point à l'avantage de celle-ci. L'amour-propre de Méhul s'en alarma ; mais une erreur singulière lui fit concevoir la pensée de détruire ce qu'il considérait comme une injuste prévention, et de lutter avec les maîtres que nous venons de nommer.

Méhul, persuadé qu'on peut faire à volonté de bonne musique italienne, française ou allemande, ne douta pas qu'il ne pût écrire un opéra bouffe, où l’on trouverait toute la légèreté, tout le charme de la Molinara et du Matrimonio segreto ; et sa conviction était si bien établie à cet égard, qu'il entreprit l'Irato pour démontrer qu'il ne se trompait pas, et qu'il fit afficher la première représentation de cette pièce sous le nom d'un compositeur italien. Il faut l'avouer, la plupart de ceux qui fréquentaient alors les spectacles, étaient si peu avancés dans la connaissance des styles, qu'ils furent pris au piège, et qu'ils crurent avoir entendu, dans l'Irato, des mélodies enfantées sur les bords du Tibre ou dans le voisinage du Vésuve. Certes, rien ne ressemble moins aux formes italiennes que celles qui avaient été adoptées par le compositeur français. Méhul a eu beau faire, il n'y a rien dans son ouvrage qui ressemble à la verve bouffe des véritables productions scéniques de l'Italie. Eh! comment aurait-il pu en être autrement? Il méprisait ce qu'il voulait imiter ; il ne se proposait que de faire une satire. N'oublions pas toutefois que le quatuor de l'Irato est une des meilleures productions de l'école française, et que ce morceau vaut seul un opéra. Le succès que cet ouvrage avait obtenu dans la nouveauté détermina son auteur à traiter des sujets moins sérieux que ceux de ses premières productions. Une folie et le Trésor supposé succédèrent à l’Irato en 1802 et 1803. Plusieurs morceaux d'une facture élégante et facile, qu'on trouve dans le premier de ces ouvrages, le firent réussir ; le deuxième est très-faible : on peut même dire qu'il n'est pas digne du talent et de la réputation de Méhul. Joanna, l’Heureux malgré lui, Héléna, et Gabrièle d'Estrées n'ont laissé que de faibles traces de leur passage sur la scène ; il n'en fut pas de même d'Uthal. Ce sujet ossianique, rempli de situations fortes, ramenait Méhul dans son domaine. Il y retrouva son talent énergique : il est vrai qu'on y désirerait plus de mélodie, et que la couleur en est un peu trop uniforme4 ; mais malgré ses défauts, cet ouvrage n'a pu être conçu que par un homme supérieur. Un joli duo est à peu près tout ce qu'il y a de remarquable dans les Aveugles de Tolède ; toutefois cette bouffonnerie spirituelle, jouée en 1800, eut un certain succès, auquel ne fut pas étranger le caractère original de quelques mélodies espagnoles, introduites par Méhul dans sa partition.

C'est vers le temps où ce dernier opéra fut composé, que Cherubini se rendit à Vienne pour y écrire son opéra de Faniska. Les journaux allemands exprimèrent alors une admiration profonde pour l’auteur de cette composition, et le proclamèrent le plus savant et le premier des compositeurs dramatiques de son temps. Méhul, qui jusqu'alors avait été considéré comme son émule et son rival, souscrivit à ces éloges; mais quiconque l'a connu sait combien lui coûta un pareil aveu : il ne le fit que par ostentation de générosité et pour cacher son désespoir. Dès ce moment, il prit la résolution de ne rien négliger pour acquérir cette science des formes scolastiques qui lui manquait, et dont le nom l’importunait. Il ne voyait pas que la véritable science en musique consiste bien moins dans des connaissances théoriques dont on charge sa mémoire, que dans une longue habitude de se jouer de ses difficultés, habitude qu'il faut contracter dès l'enfance, afin d'être savant sans y penser et sans gêner les inspirations du génie. Quoi qu'il en soit, Méhul se mit à lire des traités de fugue et de contrepoint, et à écrire des formules harmoniques, comme aurait pu le faire un jeune élève, il en résulta qu'il perdit la liberté de sa manière, et que ses compositions s'alourdirent. Ses accompagnements, surchargés d'imitations basées sur la gamme, prirent une teinte de monotonie qui se répandit sur ses ouvrages.

|

| Méhul, air Champs paternels (adagio), extrait du 1er acte de l'opéra Joseph

(partition pour piano et chant, Édition. Peters) coll. Max Méreaux. Numérisation et |

|

| Etienne Méhul, Valentine de Milan, opéra en 3 actes, terminé par Daussoigne-Méhul (n° 2, Trio), arrangé pour piano forté par Ignaz Moschelès. (Paris, Schlesinger/coll. BnF-Gallica) DR. Partition au format PDF |

Joseph, qui n'obtint d'abord qu'un succès d'estime à Paris (le 17 février 1807), réussit beaucoup mieux dans les départements et en Allemagne. C'est que, malgré le défaut qui vient d'être signalé, il y a dans cet ouvrage d'admirables mélodies, un grand sentiment dramatique, enfin, une couleur locale excellente. Après Joseph, Méhul garda le silence pendant cinq ans, peut-être à cause des succès jusqu'alors sans exemples de la Vestale et du Fernand Cortez, de Spontini dans cet intervalle. De 1807 à 1812, Méhul n’écrivit que la musique des ballets le Retour d'Ulysse, et Persée et Andromède. Dans les Amazones, qu'on joua à l'Opéra, en 1812, et dans Valentine de Milan, qui ne vit le jour que plusieurs années après la mort de Méhul, le défaut de lourdeur est plus saillant que dans ses ouvrages précédents, et les qualités sont affaiblies : ces opéras n'ont pu se soutenir au théâtre. Les symphonies de ce maître furent exécutées dans les concerts du Conservatoire qu'on appelait modestement des exercices. Elles étaient le résultat de cette idée dominante dans l’esprit de Méhul, qu'il y a des procédés pour faire toute espèce de musique. Il ne voyait dans les symphonies de Haydn qu'un motif travaillé et présenté sous toutes les formes. Il prit donc des thèmes, les travailla avec soin, et ne procura pas une émotion à son auditoire. C'était un enchaînement de formules bien arrangées, mais sans charme, sans mélodie, sans abandon. Le peu d'effet produit par ces symphonies sur les habitués des concerts du Conservatoire fut la cause d'un des plus vifs chagrins de Méhul. En 1815, il donna à l’Opéra-Comique le Prince troubadour, qui disparut bientôt de la scène.

Découragé par ces échecs, Méhul sentit sa santé s'altérer sensiblement. Une affection de poitrine que les secours de l'art adoucirent pendant plusieurs années, le livrant à une mélancolie habituelle, ôtait à ses travaux l’agrément qu'il y trouvait autrefois. Il travaillait encore, mais plutôt entraîné par la force de l'habitude que par une vive impulsion de son génie. Les langueurs d'une caducité précoce le forçaient à suspendre ses travaux, et lui laissaient à peine la force de cultiver des fleurs, dans le jardin d'une petite maison qu'il possédait près de Paris. Situation déplorable ! s'écrie l'académicien qui fut chargé de prononcer son éloge, dont l’effet le plus fâcheux est que l’affaiblissement des facultés morales n'accompagne pas toujours celui des facultés physiques, et que l'âme, encore debout dans la chute de ses organes, semble présider à leur destruction.

La Journée aux Aventures, dernier ouvrage de sa main débile, brillait encore de quelques éclairs de son beau talent : cet opéra eut un grand succès. Le public semblait pressentir qu'il recevait les adieux de celui qui avait consacré sa vie à ses plaisirs, et vouloir lui montrer sa reconnaissance.

Cependant la maladie empirait : Méhul prit enfin la résolution de quitter Paris, pour aller en Provence respirer un air plus favorable à sa guérison. Mais, comme il arrive toujours, cette résolution était prise trop tard. Sorti de Paris le 18 janvier 1817, il n'éprouva dans le voyage que les incommodités du déplacement, dit M. Quatremère de Quincy, et dans son séjour en Provence, que le déplaisir de n'être plus avec ses élèves et au milieu de ses amis. L'air qui me convient encore le mieux, écrivait-il à ses collègues de l'Institut, est celui que je respire au milieu de vous. Le 20 février de la même année, il écrivait aussi à son intime ami, et l'un de ses biographes : Pour un peu de soleil, j'ai rompu toutes mes habitudes, je me suis privé de tous mes amis et me trouve seul, au bout du monde, dans une auberge, entouré de gens dont je puis à peine entendre le langage, On le revit à une séance de l'Académie des beaux-arts, mais ce fut pour la dernière fois. Il mourut le 18 octobre 1817, à l'âge de cinquante-quatre ans. Dans l'espace de quatre ans, la France avait perdu quatre compositeurs qui avaient illustré la scène lyrique, savoir : Grétry, Martini, Monsigny et Méhul.

Les regrets qui accompagnèrent la perte du dernier de ces artistes célèbres prouvèrent que sa personne était autant estimée que son talent était admiré. Il méritait cette estime par sa probité sévère, son désintéressement et son penchant à la bienveillance. Enthousiaste de la gloire, jaloux de sa réputation, mais étranger à l'intrigue, il ne chercha jamais à obtenir par la faveur les avantages attachés à la renommée. Sa délicatesse à cet égard était poussée à l'excès ; en voici un exemple : Napoléon avait songé à le faire son maître de chapelle, en remplacement de Paisiello qui retournait en Italie ; il lui en parla, et Méhul, par une générosité fort rare, proposa de partager la place entre lui et Cherubini ; l’empereur lui répondit : Ne me parlez pas de cet homme-là 5; et la place fut donnée à Lesueur, sans partage. Lors de l’Institution de la Légion d'honneur, Méhul en avait reçu la décoration ; il ne cessa de solliciter pour qu'elle fût accordée aussi à son illustre rival ; mais ce fut toujours en vain.

Méhul avait beaucoup d'esprit et d'instruction ; sa conversation était intéressante. Son caractère, mélange heureux de finesse et de bonhomie, de grâce et de simplicité, et d'enjouement, le rendait agréable dans le monde. Néanmoins, il n'était pas heureux : toujours inquiet sur sa renommée, sur ses succès, sur le sort de ses ouvrages dans la postérité, il se croyait environné d’ennemis conjurés contre son repos, et maudissait le jour où il était entré dans la carrière dramatique. Dans ses moments de chagrin, il se plaisait à dire avec amertume qu'après tant de travaux, il ne tenait du gouvernement qu'une place de quatre mille francs. Il savait cependant que la moindre sollicitation de sa part lui aurait procuré des pensions et des emplois lucratifs ; mais il ne demanda jamais rien : il voulait qu'on lui offrît.

Son opéra de Valentine de Milan ne fut représenté qu'en 1822, cinq ans après sa mort. Il avait été terminé par son neveu M. Daussoigne, aujourd'hui directeur honoraire du Conservatoire de Liège, qui avait été aussi son élève. Tous les littérateurs et les musiciens qui avaient travaillé pour l'Opéra-Comique assistèrent à la première représentation de cette pièce, pour rendre hommage à la mémoire du chef de l'école française. Ils étaient an balcon et se levèrent tous lorsque le buste de Méhul fut apporté sur la scène et couronné par les acteurs. Ce ne fut pas seulement en France qu'on rendit des honneurs à ce grand musicien ; l’Académie royale de Munich avait déjà fait exécuter un chant funèbre en son honneur dans une de ses séances, et les journaux de l’Allemagne s’étaient empressés de donner à son talent les éloges qu'il méritait à tant de titres.

Outre les opéras cités précédemment, Méhul avait composé : Hypsipile, reçu à l'Opéra, en 1787 ; Arminius, idem, en 1794 ; Scipion, idem, en 1795 ; Tancrède et Clorinde, idem, en 1796 ; Sésostris ; Agar dans le désert. Aucun de ces ouvrages n'a été représenté. Il en fut de même de la tragédie d'Œdipe roi, pour laquelle il avait écrit une ouverture, des entr'actes et des chœurs. On lui doit aussi la musique de quatre grands ballets, le Jugement de Pâris (1703) ; la Dansomanie (1800) ; le Retour d'Ulysse (1800) ; Persée et Andromède (1811) ; un opéra de circonstance, intitulé : le Pont de Lodi (1797) : le petit opéra comique de : la Toupie et le Papillon, joué au théâtre Montansier, dans la même année, et Les Hussites, mélodrame, représenté au théâtre de la Porte-Saint-Martin, en 1804. Il a aussi travaillé au Baiser et la Quittance, opéra comique, en collaboration avec Berton, Kreutzer et Nicolo Isouard, ainsi qu'à l'Oriflamme, grand opéra de circonstance, avec Berton, Paër et Kreutzer. Enfin, Méhul a écrit une multitude d'hymnes, de cantates et de chansons patriotiques pour les fêtes républicaines, entre autres, le Chant du départ, le Chant de victoire, le Chant du retour et la Chanson de Roland pour la pièce de circonstance, intitulée : Guillaume le Conquérant ; de plus, une grande cantate avec orchestre, pour l'inauguration de la statue de Napoléon dans la salle des séances publiques de 1'Institut. Ce dernier ouvrage a été gravé en grande partition. Les opéras écrits par Méhul sont au nombre de quarante-deux.

Cet artiste célèbre a lu, dans des séances publiques de l'Institut, deux rapports dont il était auteur; le premier Sur l'état futur de la musique en France ; l’autre, Sur les travaux des élèves du Conservatoire à Rome. Ces deux morceaux ont été imprimés dans le cinquième volume du Magasin encyclopédique (Paris, 1808). M. Vieillard, ami intime de Méhul, a écrit une notice biographique remplie d'intérêt sur ce grand artiste : elle a été imprimée à Paris, en 1859, in-12 de 56 pages ; Quatremère de Quincy en a lu une autre dans la séance publique de l'Académie royale des beaux-arts de 1'Institut (octobre 1818), à Paris, imprimerie de Firmin Didot, 1818, in-4°.