Auguste Barbereau

(1799 - 1879)

|

| Auguste Barbereau vers 1860. ( Photo Franck, BNF Richelieu. ) |

Fils de Mathurin Barbereau, doreur sur bois rue Quincampoix à Paris, et de Suzanne-Radegonde Floriot, Mathurin-André-Auguste-Balthazar Barbereau est né dans la capitale le 14 novembre 1799. Il fait toutes ses études musicales au Conservatoire de cette ville à partir de 1810 et restera d’ailleurs dans cet établissement durant 14 années. Il y fréquente tout d'abord la classe de solfège de Péchignier, et à partir de 1812 celle de violon de Kreutzer (2e prix 1813) où il continue de se perfectionner jusqu'en 1817, et en enfin celle de contrepoint et fugue de Reicha (1er prix 1819), son maître. A trois reprises il se présente au concours de composition de l’Institut : une mention lui est décernée en 1820 avec la scène à une voix Sophonisbe de Vieillard, un premier Second Grand Prix deux ans plus tard avec Geneviève de Brabant de J.-A. Vinaty, et enfin, un premier Premier Grand Prix en 1824 avec la scène Agnès Sorel du même auteur.

Au cours de ses études musicales, en décembre 1818 Barbereau est engagé en qualité de violon à l'orchestre du Théâtre Royal Italien, dépendant alors de l'Académie Royale de Musique, En 1821 il passe à l'orchestre de l'Opéra, poste qu'il va occuper jusqu'à son départ pour la Villa Médicis en janvier 1825. Vers la même époque, on le trouve également comme conduisant l'orchestre du nouveau « Concert des Amateurs ». Cette société, fondée vers 1813, donne seulement six concerts pendant l'hiver, se réunissant alors au théâtre du Vauxhall du boulevard Saint-Martin, après avoir débuté au Tivoli d'Hiver de la rue de Grenelle-Saint-Honoré. Le dernier concert annuel en mars est toujours au profit des pauvres. Barbereau conserve aussi la direction de cet orchestre jusqu'à son départ pour Rome. Jacques-Auguste Delaire (1795-1864), dans une communication faite à la « Société libre des Beaux-Arts », nous livre quelques détails sur le « Concert des Amateurs » (qui cesse ses activités en 1829) à l'époque de Barbereau :

« Cette

société s'est fait des titres à la

reconnaissance publique. C'est de son sein que Mlle Jawureck,

mesdames Leroux-Dabadie, Cinti-Damoreau et Dorus-Gras, après y

avoir essayé leurs forces, ont pris leur essor vers la

carrière orageuse, mais brillante, du théâtre.

Plusieurs jeunes artistes, tels que MM. Halma, de Bériot,

Haumann, y ont jeté les fondements de leur réputation,

en se faisant entendre avec succès devant un public

habituellement exigeant, bien que pour lui ce ne fût pas un

droit qu'à la porte on achète en entrant. En 1826, on y

donna un concert au profit des Grecs ; plusieurs morceaux de musique

furent composés pour cette solennité, une ouverture,

par Vergne, un chant grec, par M. Chelard, ancien pensionnaire de

l'Académie de France à Rome, et une grande scène

lyrique avec choeurs, par M. Delaire. En 1828, une symphonie et des

fragments du Stabat

de

ce dernier compositeur, y furent favorablement accueillis. C'est au

Wauxhall que la romance si connue du Borysthène

[de Jacob Strunz, 1812]

a été chantée pour la première fois en

public, par M. Lavigne, alors acteur à l'Académie

royale de Musique, actuellement directeur du grand théâtre

de Bordeaux. On y a aussi eu les prémices des deux jolies

romances concertantes, l'une avec la flûte, l'autre avec le

hautbois, composées par M. Panseron. Les airs suisses, si

agréablement chantés par madame Stockhausen, s'y sont

aussi produits en public pour la première fois. »

(in

« Annales

des

Beaux-Arts »,

t.

VI, 1836)

En parallèle à ses activités de violoniste et de chef d'orchestre, au cours des années 1820 Auguste Barbereau est répétiteur de contrepoint et fugue de Reicha dans sa classe. Parmi ses élèves dans cet établissement à cette époque on note le compositeur et violoniste Julien Nargeot (1799-1891), futur 2ème second Grand Prix de Rome en 1828. Barbereau habite alors 1 Place de l'Ecole, dans le 1er arrondissement et bientôt 16 rue Saint-Honoré après son mariage, célébré le 7 juin 1821 à l'église Saint-Merry de Paris, avec Marie-Jeanne-Françoise Giot. Agée de 21 ans, elle est fille de Nicolas Giot et de Marie-Jeanne Limousin. L'un des deux témoins à cette cérémonie est René Barbereau, domicilié rue du Chevalier du Guet à Paris ; sans doute un frère ou un oncle du marié ?

En janvier 1825, il quitte la capitale pour Rome afin d'y effectuer le traditionnel séjour à la Villa Médicis réservé aux 1er Grands Prix de Rome. Conformément au règlement, il adresse à l'Institut de France plusieurs envois parmi lesquels : des fragments d'une Messe pour choeur à 4 voix et orchestre (Kyrie, Gloria, Credo), des fragments d'un opera seria intitulé Bérénice, un air d'accompagnement de choeur, un grand Quatuor accompagné par un choeur, un Duo pour soprano et ténor, un Choeur, un grand Final, et un Terzetto Buffo pour trois basses. Concernant ces six derniers morceaux, on peut lire ce commentaire dans le « Rapport sur les ouvrages envoyés de Rome par MM. les pensionnaires de l'Ecole royale, lu à la séance publique de l'Académie royale des Beaux-Arts le samedi 6 octobre 1827 » :

« On a trouvé que M. Barbereau a acquis de l'élégance dans son style, sans rien perdre de la pureté d'école, dont il avait donné plus d'une preuve avant son départ. Ce qu'on remarque avec plaisir dans la nouvelle route qu'il suit, c'est qu'abandonnant quelques formes tudesques, auxquelles il semblait tenir, il met tous ses soins maintenant à polir sa mélodie, et que son harmonie, sans cesser d'être selon la science, se met beaucoup mieux en rapport avec ses chants, et sans jamais en masquer l'effet, contribue à les faire mieux valoir. »

|

| Les Sybarites ou les Francs-Maçons de Florence, catalogue thématique des morceaux détachés (BNF/Gallica) Les Sybarites ou les Francs-Maçons de Florence, “Air” par Barbereau, partition en PDF (coll. du Conservatoire royal d’Anvers) et |

Comme pensionnaire du gouvernement, la dernière année, en 1827, il voyage en Italie et à Vienne, avant de rentrer à Paris. A la fin de cette année, il habite maintenant 7 rue de Lancry et est réengagé comme 2e violon au Théâtre de l’Opéra, passant 1er violon en 1829. Mais, il démissionne le 1er mars 1830, remplacé par Gras, pour être nommé chef d’orchestre du Théâtre des Nouveautés qui vient d'ouvrir ses portes le 1er mars 1827. Là, il fait exécuter le 8 novembre 1831 Les Sybarites ou les Francs-Maçons de Florence, drame lyrique en 3 actes dont il a écrit la musique en collaboration avec Léopold Aimon (1779-1866), chef d'orchestre de la Comédie-Française, avec des emprunts à Beethoven, Meyerbeer, Rossini, Spohr et Weber, sur un livret de Jean-Baptiste Lafite et une adaptation de Castil-Blaze. Joseph d'Ortigue en dit quelques mots dans son Balcon de l'Opéra (Paris, 1833, p. 112) :

« Dans les Sybarites, il [Castil-Blaze] est redevenu arrangeur, et il a fait preuve de son talent ordinaire. Il a eu peu de choses a faire dans le premier acte, dont MM. Barbereau et Léopold Aimon se sont partagés la musique. Les morceaux écrits par ces deux compositeurs se distinguent, par une facture élégante ; mais la barcarolle de M. Aimon est sans contredit un ravissant morceau, qui peut sans désavantage être comparé à la barcarolle d'Oberon. M. Castil-Blaze en a fait revenir le motif avec beaucoup d'adresse à la fin du deuxième acte, lorsque le chevalier de Loria échappe au fer des conspirateurs eh faisant le somnambule. Cet acte est le plus plein, et la musique en est enchaînée avec beaucoup de talent. On est étonné de la manière dont les choristes du théâtre des Nouveautés exécutent une musique aussi difficile, eux qui ne sont accoutumés à chanter que des airs de vaudeville ; tant il est vrai que les bons ouvrages font de bons artistes. Damoreau joue et chante très convenablement le rôle de Loria ; au troisième acte surtout, il devient presque irréprochable. Mlles Camoin et Pougault sont deux cantatrices qui promettent beaucoup ; la première est toujours fort applaudie, et mérite de l'être ; la seconde profite chaque jour des encouragements qu'elle reçoit. L'orchestre accompagne avec beaucoup de précision et d'intelligence. Les Sybarites se recommandent encore par l'éclat et la beauté des décorations et par un drame fort attachant. »

Et Fétis, dans sa Revue musicale du samedi 12 novembre 1831, nous livre davantage de détails :

L'assassinat de Julien et de Laurent de Médicis a servi de texte aux auteurs du petit drame représenté au théâtre des Nouveautés, sous le titre des Sybarites de Florence. Ce crime, tenté sous les auspices du souverain pontife et dont l'exécution fut confiée d'abord à un cardinal, n'a pas été rapporté par les auteurs de la pièce nouvelle dans toute son exactitude historique. Les motifs politiques de ce meurtre ont été omis ou dénaturé par eux. Il importe de rétablir les faits.

Lorsqu'après la mort de Paul II on élut pour lui succéder François de Savone, qui prit le nom de Sixte IV, Laurent de Médicis vint à la tête d'une brillante députation complimenter le nouveau pape sur son avènement au saint-siège. Sixte lui fit un merveilleux accueil, le combla d'honneurs et lui donna ou lui vendit à vil prix les pierreries amassées par son prédécesseur. Cependant cette bonne intelligence ne fut pas de longue durée, et voici ce qui donna lieu à une rupture. Il avait été convenu entre Sixte IV et Laurent de Médicis, que la ville d'Imola passerait au pouvoir des Florentins, moyennant une somme d'argent qui fut stipulée. Mais, au mépris des traité, Sixte IV traversa, à ce que dit une chronique, l'effet de cette contention, et fit en sorte que ladite ville fut donnée pour la même somme au comte Jérôme. François Pazzi, qui se trouvait à Rome, se rendit garant de cette somme, ce qui le brouilla avec les Médicis.

Cependant Laurent jura de se venger, et parvint a se rendre maître de Tipherno, qu'il déclara vouloir garder jusqu'à ce qu'on la lui rachetât moyennant une très forte somme d'argent. Sixte IV en fut fort irrité, car ce n'était pas moins dommageable pour le saint-siège que pour sa propre personne. La vengeance est le plaisir des dieux, a-t-on dit depuis longtemps Sixte crut que puisque Dieu se donnait cotte jouissance, ses ministres pouvaient bien se la permettre : aussi fut-il décidé que l'audace des Médicis ne resterait pas impunie. On convint de se débarrasser d'eux par un assassinat, moyen fort commode et apprécié à sa juste valeur par messieurs de la robe rouge.

Le Cardinal Riario fut d'abord chargé de conduire cette affaire ; mais. comme une action si criminelle paraissait indigne d'un pontife chrétien, on en confia l'exécution au comte Jérôme, qui passait pour neveu de Sixte. Jérôme prit toutes ses mesures, compromit plusieurs grandes familles dans la conjuration, et s'allia les Pazzi, qu'il savait fort indisposés contre les Médicis. Les conjurés décidèrent qu'il fallait tuer Julien et Laurent ensemble, et pour cela ils attendirent une occasion favorable. Elle faillit se présenter un jour que Laurent et Julien devaient se rencontrer dans un festin mais Julien, s'étant trouvé indisposé, ne s'y rendit pas. On choisit alors comme le moment le plus favorable, celui où les deux frères seraient réunis dans la chapelle.

Celui qui devait frapper Laurent était Jean-Baptiste Sicco, homme intrépide, que le comte Jérôme s'était attaché par des bienfaits mais au moment de l'exécution, cet homme, effrayé du crime qui allait se commettre, refusa de s'y associer, sans toutefois découvrir la conjuration. Et en cela, il manqua, comme le remarque un auteur, aux amis, aux ennemis, et à lui-même. Voici comme on rapporte les circonstances de l'assassinat : « François Pazzi et Bernard Bandini devaient frapper Julien, et se jeter tout de suite sur Laurent ; mais la divine Providence permit que Pazzi, pendant qu'il poignardait Julien, fût blessé lui-même, ou par ceux qui étaient avec lui, ou, comme il est plus croyable, par sa propre main, en sorte que le poignard lui échappa, et qu'il n'eut plus assez de force lui-même pour se soutenir. Le prêtre Étienne frappa néanmoins Laurent par derrière, à l'endroit du col, près de l'ancienne sacristie de l'église. Mais sans perdre rien de sa présence d'esprit, Laurent se tira des mains de l'assassin, prit la fuite évita les autres coups que les conjurés lui préparaient, traversa, environné de plusieurs personnes, le chœur de l'église, se retira avec elles dans la nouvelle sacristie, en ferma les portes qui étaient de fer, et échappa par là à la fureur de Bandini qui le poursuivait.

Les choses arrivèrent ainsi : voici comment elles se passent dans le drame de M. Lafitte :

Plusieurs familles puissantes ont juré la perte de Laurent de Médicis elles forment une vaste association et cachent leurs projets sous les dehors des plaisirs et de la volupté. Sixte IV a promis son appui aux conjurés, et il tint parole en leur envoyant un de ses cardinaux pour s'entendre avec eux. Laurent doit présenter au cardinal les insignes de son ordre qui sont renfermés dans une boite que lui présentera l'un des conjurés. Au lieu de trouver les diamants dans ce coffret, c'est la mort qu'il y rencontrera. Deux tubes chargés d'artifice sont dirigés contre la poitrine de celui qui introduira la clé dans la serrure. C'est Laurent de Médicis qui doit ouvrir ta boite, lui, le premier de l'État.

Mais la conspiration est découverte par un loyal chevalier qui s'élance sur le coffret, l'arrache des mains de Laurent au moment où celui-ci introduit la clé dans la serrure, et la présentant au cardinal, s'écrie qu'en présence de S. S. Laurent de Médicis n'est que le second de l'État. Le cardinal furieux ouvre la boite et meurt par ses propres armes; les conjurés sont saisis, et la toile tombe.

Il y a au travers de tout cela une intrigue d'amour dont je n'ai pas cru devoir parler. J'ai remarqué aussi un Raphaël enfant, qui fait des portraits en miniature.

La musique de cet opéra avait été composée originairement pour le théâtre de l'Odéon par M. Aimon, l'un des auteurs nommés, mais l'Odéon ayant cessé de représenter des opéras, l'ouvrage fut porté à l'Opéra-Comique, puis aux Nouveauté, qui ne voulant pas entrer en procès avec leur voisin de la rue Monsigny, engagèrent l'auteur de la musique à joindre à sa partition des morceaux tirés des opéras de Beethoven, Weber, de MM. Meyerbeer, Rossini, etc. En effet, Fidelio, Euryanthe, Oberon, le Crociato, Tancredi, ont été mis à contribution par M. Castil-Blaze, qui fut chargé de revoir et d'arranger ainsi la partition de M. Aimon. M. Barbereau, qui dirige maintenant l'orchestre du théâtre des Nouveautés a fourni aussi son contingent. On a remarqué quelques jolis morceaux de ces deux messieurs

Montés avec soin, les Sybarites de Florence ont obtenu un succès qui n'a pas été un instant douteux. Nous ne parlons pas de l'exécution musicale qui a été faible aux premières représentations, mais qui s'améliorera sans doute dans les suivantes. »

Ce drame est publié dans son intégralité avec la musique dès 1831 (Paris, chez A. Petit, Editeur de musique, à la Lyre Moderne, rue Vivienne, n° 6 au coin de la Galerie) ; des morceaux détachés, l'ouverture et 11 morceaux (réduction pour piano et chant) sont également publiés par le même éditeur : le catalogue thématique imprimé en première page nous apprend que Barbereau est l'auteur de 2 morceaux, le n° 3, un duo Florence, ma chère patrie !, chanté par M. Damoreau et Mlle Pougaud, et le final n° 11, un air Dieu tutélaire, entends, entends ma prière, chanté par M. Damoreau. Ce même mois de novembre 1831, le 22, lors d'une représentation extraordinaire au bénéfice de Mlle Félicie, l'orchestre joue une Ouverture de Barbereau, dont on a perdu la trace. Sans doute est-celle qui, peu avant, au début du mois d'octobre, fut jouée à la séance annuelle de l'Institut pour la distribution des prix du Concours de composition ? Son existence nous est connue par un article du Figaro (édition du dimanche 4 octobre 1829) qui, à propos de cette manifestation, relate :

« Il est vrai que dans le métier de compositeur de musique, tout n'est pas rose ; il y a des difficultés, des embarras que le talent ne peut pas toujours surmonter. Demandez à M. Barbereau pensionnaire de l'Institut, qui, pour gagner sa vie, joue du violon à l'orchestre de l'Académie royale de musique, où peut-être il languira toujours oublié dans la foule des vulgaires instrumentistes, tandis qu'avec l'aide et la protection du gouvernement (qui a dépensé vingt-cinq mille francs pour son éducation) il pourrait enrichir notre scène de quelques bons et beaux ouvrages. L'ouverture de M. Barbereau, que nous. avons entendue hier, est bien de toutes manières. Cette production décèle une grande facilité, jointe à une capacité véritable et à une parfaite connaissance des effets de la musique. Il y a de l'avenir dans l’artiste qui peut obtenir, ainsi un franc succès dans un ouvrage aussi difficile. Mais qu'est-ce que je dis là ? Je crains bien que l'avenir de M. Barbereau ne se borne au pupitre de l’Académie royale de Musique. »

Le Mercure du XIXe siècle (t. 27, année 1829, pp. 436-437) nous apprend de son côté que ce concert se déroulait en réalité à l'Athenée Musicale, tout en ajoutant :

« Deux ouvertures ont été exécutées. L'une de M. Prévost, lauréat de cette année, je crois, a paru ne manquer ni de vigueur, ni de mouvement ; mais on y remarque trop la recherche d'effets d'harmonie, et l'on y regrette un peu l'absence d'originalité. Celle de M. Barbereau, ancien pensionnaire de l'Académie, a eu et devait avoir plus de succès. Une facture brillante et facile, une verve franche , une instrumentation habile, distinguent cette composition. Un trio italien du même auteur, et chanté d'une manière très satisfaisante par MM. Boulanger, Vachon et Payen a fait également plaisir. Ces deux morceaux ont eu et ont réellement mérité les honneurs de la soirée. »

Le trio italien de Barbereau mentionné ici est très probablement celui composé pour 3 basses et piano « terzetto buffo da tre bassi », intitulé : Che bel sogno [Quel beau rêve], édité à Paris, par Carli (s.d.) et qu'il avait écrit durant son séjour à la Villa Médicis. Vers la même époque, il avait aussi publié une Pastorelle fortuna, cavatina pour piano (Paris, 1827, Carli) et quelques dix années plus tard tard on lui devra 2 Valses brillantes composées pour le piano, en mi majeur et en ré majeur (Paris, Schonenberger, 1836).

Dans cette même salle des Nouveautés, Barbereau dirige, aussi et entre autres œuvres, le 27 août 1831 Le Barbier de Séville de Rossini dans une adaptation de Castil-Blaze. L’année suivante, il succède à Léopold Aimon à la direction de l’orchestre du Théâtre Français. La Comédie-Française a alors un orchestre de 16 musiciens, après en avoir eu 28 en 1815 et 20 en 1829, car à cette époque la musique a toute sa place dans ce théâtre : on l'entend couramment dans les ouvertures, les entractes, la danse et dans certaines comédies qui font intervenir le chant. Ce sont les chefs d'orchestre qui doivent la composer. C'est ainsi que Barbereau doit notamment écrire la musique du drame romantique en 5 actes et vers de Victor Hugo, Le Roi s'amuse, dont la première représentation a lieu à la Comédie-Française le 22 novembre 1832. L'on sait que le premier acte représente une fête au Louvre avec dans la coulisse la musique du bal ; que le troisième fait appel à une chanson et qu'au cours du drame on entend quelques refrains. Lors de sa reprise le 22 novembre 1882, en présence de Victor Hugo et du Président de la République Jules Grévy, 50 ans plus tard jour pour jour, la musique de Barbereau étant perdue, c'est Léon Delibes qui va être chargé de la remplacer. En 1842, Barbereau laisse sa baguette de chef à Isidore Loiseau, auquel succédera en 1850 Offenbach.

Parallèlement au Théâtre-Français, Barbereau exerçe à l’Athénée Musical où il remplace en 1831 Hippolyte Chélard (1789-1861), parti pour l'Allemagne. Fondée en 1829 par ce dernier, sous le patronage de M. Chabrol de Volvic, préfet de la Seine, cette Société (association de concerts) a pour but de « propager le goût et l'étude de la musique en France et d'encourager l'exercice de cet art dans ses trois principales branches, la composition, l'exécution instrumentale et le chant. » Ses concerts mensuels ont lieu à l'Hôtel de Ville de Paris, salle St-Jean, sous les auspices du Préfet de la Seine. En 1836, Barberau quitte l'Athénée pour prendre la tête de l’orchestre du Théâtre des Italiens ; c'est Jean-Jacques Vidal qui lui succède à l'Athénée avant que la Société ferme ses portes en 1841. Au Théâtre-Italien, il dirige notamment la reprise de l'opéra Matrimonio secreto de Cimarosa en novembre 1836, puis le mois suivant la reprise d'Otello pour laquelle Henri Blanchard dans la Revue et Gazette musical de Paris (18 décembre 1836) écrit : « L'orchestre, dirigé avec autant d'aplomb que de chaleur par son nouveau chef, M. Barbereau, s'est distingué dans cette belle représentation. » Enfin, en juin 1854, il succède à François Seghers à l'orchestre de la Société Sainte-Cécile, dont il est l'adjoint depuis 1851. Pour le premier concert de la saison 1854-1855, le dimanche 3 décembre, Théophile Gautier dans le journal La Presse du mardi 5 décembre 1854, nous apprend qu'il « offrait un programme des plus variés : l'ouverture de Guillaume Tell, qui a été brillamment rendue ; un chœur de danse du 17e siècle, orchestre d'une manière pittoresque par M. Wekerlin ; la Symphonie en ut mineur de Beethoven, l'Inflammatus du Stabat de Rossini, et Preciosa, l'une des œuvres les plus délicates, les plus originales et les plus colorées de Weber. » L'écrivain-journaliste ajoute : « La ballade de Precisosa et le solo de l'Inflammatus ont été chantés par Mlle Camille Berg, jeune personne dont la voix de soprano, d'un timbre très sympathique et d'une belle étendue, a été cultivée par une excellente éducation musicale. Nous espérons avoir plus d'une occasion cet hiver d'applaudir le gracieux talent de Mlle Camille Berg. » Pour le concert du 25 février de cette Société qui se fait un devoir de faire découvrir des œuvres nouvelles de jeunes compositeurs, le journal L'Athenaeum français (n° 21 du 26 mai 1855) publie ce compte-rendu :

« Il y a eu dimanche dernier un très-beau concert à la salle Sainte-Cécile. L'excellent orchestre que dirige si habilement le savant harmoniste M. Barbereau, a exécuté avec beaucoup de verve, de précision et d'intelligence, l'admirable ouverture d'Oberon et la Symphonie en si bémol de Beethoven, qui n'est pas, selon nous, le chef-d'œuvre du maître. Le Choral de Luther, dont M. Meyerbeer a tiré un si heureux parti dans les Huguenots, a été chanté en double chœur, et n'a pas produit un grand effet ; cela tient évidemment à l'exécution qui, par moments, a manqué d'ensemble et de netteté. Une esquisse maritime intitulée Terre ! Terre ! dont les paroles sont de M. Gustave Matthieu, le poète de Chanteclair et de Jean Raisin, et la musique de M. Edouard de Hartog, compositeur hollandais, n'a guère été appréciée que par un petit nombre de marins disséminés dans la salle. C'est une esquisse faite à grands coups, et la voix vibrante du ténor Jourdan se distinguait à peine au milieu du vacarme effroyable de l'orchestre. Le grain signalé à l'horizon a bientôt éclaté en coups de tonnerre, et la tempête grondait encore que le bâtiment avait déjà jeté l'ancre dans le port. »

Cependant, peu après Barbereau quitte la Société-Cécile, qui se produit tous les dimanches dans un manège de la Chaussée-d'Antin, pour se consacrer davantage à l'enseignement et à ses travaux de théoricien. C'est Edouard Muratet qui lui succède en mai 1855, mais l'année suivante la Société est dissoute. Cette année-là, le pianiste et compositeur Léon Kreutzer (1817-1868), parlant de cette Société estime : « M. Barbereau est un artiste extrêmement distingué, un bon compositeur, un érudit, qui a écrit l'un des traités d'harmonie les plus profonds et les plus lucides en même temps, qui aient été publiés depuis longues années, mais a-t-il toute l'énergie, toute l’initiative nécessaire pour faire prospérer une société entourée dès sa naissance de tant d'obstacles ?. » (in la Revue contemporaine, t. 18, 1855, p. 662).

Sous la Monarchie de Juillet, dans la « Garde nationale de Paris et de la banlieue » dans laquelle il a le grade de lieutenant, il est le chef de la « Compagnie de Musique de la 7e Légion » depuis 1830, dont l'Etat-major est situé rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie. En 1845, cette formation, placée sous ses ordres, compte un sous-chef : Lamour, un fourrier : Gaffré, 12 clarinettes, 1 flûte, 3 trombones, 4 cors, 3 ophicléides, 1 trompette, 3 pistons, 1 caisse-claire, 1 grosse caisse et 7 cymbaliers. A cette date Barbereau est domicilié 14 rue du Cadran (actuelle rue Léopold-Bellan, dans le deuxième arrondissement), mais peu avant (1841) on le trouve résidant 4 rue Papillon (9ème arr.). Durant cette période un gymnase musical militaire fonctionne entre 1836 et 1855. Installé dans la caserne de la rue Blanche, dans le neuvième arrondissement, il était destiné à améliorer le recrutement des musiciens militaires et mieux former les chefs de musique. Barbereau y enseigne quelque temps.

|

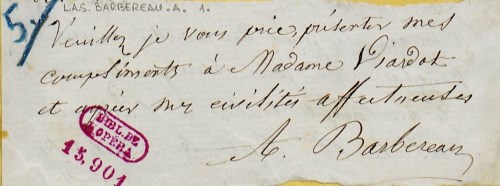

| Fragment lettre autographe signée de Barbereau, non datée. Son destinataire est inconnu, mais il s’agit très probablement de son élève Alphonse Duvernoy, gendre de Pauline Viardot (BNF/Gallica) |

Tout en poursuivant sa carrière de chef d’orchestre, Barbereau se voue aussi à l’enseignement en cours privés et aux recherches historiques. Connu sur la place de Paris comme l'un des meilleurs professeur de composition, il compte à son actif de nombreux élèves, parmi lesquels les lauréats du Prix de Rome Ambroise Thomas (1832), Louis Besozzi (1837), Charles Dancla (1838), Aimé Maillart (1841), Georges Mathias (1848), Eugène Lacheurié (1856) et Ernest Guiraud (1859), le compositeur et auteur d'ouvrages didactiques Alexandre Bergerre (1803-1848), le librettiste et compositeur Jean-Maurice Bourges (1812-1881), auquel on doit l'opéra-comique Sultana, représenté le 16 septembre 1846 à l'Opéra-Comique, la compositrice Hortense Wild (1814-1896), fouriériste et féministe, l'organiste carcassonnais Pierre Germain (1817-1891), auteur de l'opéra Simon de Montfort, donné au Théâtre du Capitole de Toulouse le 12 février 1862, l'écrivain, dramaturge et compositeur Ernest L'Epine (1826-1893), secrétaire particulier du duc de Morny puis Conseiller référendaire à la Cour des comptes, l'avocat à la Cour d'Appel de Paris et compositeur Théodore Ymbert (1827-1894), auteur de l'opéra-comique Les Deux cadis (Théâtre-Lyrique, 8 mars 1861), le compositeur René de Boisdeffre (1838-1906), ainsi que les pianistes Maurice Decourcelle (1815-1888), Charles Delioux (1828-1915) et Alphonse Duvernoy (1842-1907), futur professeur de piano au Conservatoire de Paris (1886). Citons encore Louise Viardot, future Mme Héritté de la Tour (1841-1918), fille de la contralto, pianiste et compositrice Pauline Garcia-Viardot et nièce de La Malibran. Louise, qui fera à son tour une carrière de contralto et compositrice, tout en enseignant aux Conservatoires de Saint-Peterbourg et de Francfort, dans son livre de souvenirs sur Une famille de grands musiciens (Paris, Stock, 1923) raconte ainsi son apprentissage de la musique : « J'appris le chant en écoutant les leçons de ma mère ; et, plus tard, je reçus d'elle quelques enseignements dont je tirai grand profit malgré leur extrême sévérité qui, parfois, me faisait pleurer... tout en chantant, telle ma tante Malibran. Barbereau qui, à ce moment, jouissait d'une grande réputation, m'enseignait la théorie. Après avoir parcouru les mélodies et les morceaux de piano que j'avais composés, il s'écria : « C'est bien et il n'y a pas une seule faute. Mais maintenant, ma petite, il va falloir comprendre pourquoi il n'y a pas de fautes et me l'expliquer techniquement. » Avec son aide, j'y réussis ; et lorsque j'eus terminé l'étude de l'harmonie et de la basse, il jugea complète mon instruction musicale et me dit : « Maintenant tu peux continuer à composer ; mais reste toi-même et tâche d'oublier tout ce que je t'ai enseigné ! » Les mauvaises leçons de piano et les quelques bonnes leçons d'harmonie que j'ai reçues ont constitué toute mon instruction musicale, ce qui ne m'a pas empêchée de remporter de grands succès comme compositeur. » Alphonse Duvernoy, cité précédemment, devint, par son mariage avec Marianne Viardot, beau-frère de Louise Viardot-Herité.

Mais, arrêtons nous quelques instants sur un autre de ses élèves qui deviendra son gendre : Gustave Collignon1. Né le 11 janvier 1818 à Rennes (Ille-et-Vilaine) où son père François-Joseph, né vers 1779, « directeur du onzième arrondissement théâtral », réside alors, il effectue ses études musicales au Conservatoire de Paris et décroche en 1837 un 1er prix de piano dans la classe de Zimmerman. Dans la capitale, il prend aussi des cours de composition auprès de Barbereau, et peu après, au début des années 1840 il épouse sa fille, Suzanne-Adeline, née le 12 avril 1822 à Paris. Le couple, peut-être sur invitation de Jean-Baptiste Guiraud, ancien élève de Reicha et probablement de Barbereau qui s'est installé à La Nouvelle Orléans, ou encore sur recommandation de Clarmageran2, originaire de cette ville et alors Conseiller d'Etat, s'expatrie à La Nouvelle Orléans. Là, Gustave Collignon y professe le piano durant plusieurs années et leur fille Henriette Collignon3, née en 1846, qui deviendra à son tour cantatrice et professeur de chant, y épouse le 8 janvier 1861 Louis Comès. Mais, à la fin des années 1870 la famille rentre à Paris et c'est là que Gustave Collignon meurt le 10 décembre 1894. Sa veuve, Suzanne Barbereau, le suit de quelques années au tombeau, le 12 octobre 1900. En 1880, Gustave Collignon s'était activement occupé de la publication d'un ouvrage de son beau-père, resté manuscrit et intitulé La Philosophie mathématique de la musique, mais celui-ci semble n'être resté qu'à l'état de projet. C'est lui également qui avait recueilli les notes de Barbereau pour le troisième volume de son Traité d'harmonie qui devait former un appendice instructif à son célèbre ouvrage, mais là-encore on ne sait ce que sont devenues ces précieuses notes jamais publiées. En 1881 à Paris, Collignon avait fondu un cours de musique d'hiver (piano, solfège, harmonie, préparation aux classes du conservatoire), sous le patronage de Ambroise Thomas, Guiraud, Ravina, Marmontel et Alphonse Duvernoy. Parallèlement, il ouvrait des cours de chant, dans son domicile du Faubourg-Poissonnière, placés sous la direction de sa fille, Henriette Comès, et donnait des leçons particulières de piano chez les élèves, à la maison Erard, 13 rue du Mail, ou encore chez lui. Comme compositeur, on doit au gendre et élève de Barbereau des pages pour piano : 3 Etudes de concert, op. 15 (Paris, S. Richault, 1848), Deux Mazurkas (Paris, F. Mackar, 1882), Marche tchèque (Paris, A. O'Kelly, 1882), Menuet dans le vieux style (id.), Rappelle-toi, poésie de Alfred de Musset (Paris, H. Lemoine, 1881), Souvenir de la Havane (Paris, Lemoine, 1882), des mélodies : Marie, paroles de L. Oury (Paris, B. Latte, 1841), Petite fleur (Paris, H. Lemoine, 1880), La Dernière feuille, poésie de Théophile Gautier (Paris, Locatelli et Cie, 1893), Prière pour soprano, poésie du même auteur (id.), Tristesse, poésie du même (id.) et de la musique religieuse : Ave Maria pour baryton ou mezzo-soprano, avec accompagnement de violoncelle, piano ou harpe et orgue, contrebasse ad libitum, composé sur la 15e Etude de Bertini, op. 29 (Paris, H. Lemoine, 1881), Glose de Sainte-Thérèse, paroles du R.P. Marcel Bouix de la Compagnie de Jésus (Paris, Lecoffre, 1886). C'est lui qui fit don au début des années 1880 au Musée du Conservatoire national de musique, du sonomètre de son beau-père : « cet appareil, long de 1,25 m, et monté de deux cordes, est celui dont se servait le célèbre théoricien Barbereau pour ses intéressantes démonstrations ».(n° 740 de l'inventaire dressé par Gustave Choquet en 1884). On sait que Barbereau possédait également un grand sonomètre à huit cordes pour les expériences sur la formation des gammes, accords.

|

| (coll. BNF/Gallica) |

Dès 1844 Auguste Barbereau commençe la publication à Paris en 2 volumes, chez Schonenberger, d’un Traité théorique et pratique de composition musicale ; ouvrage divisé en trois parties. 1ère partie : Harmonie élémentaire (théorie générale des accords) ; 2ème partie : Mélodie, son application à l’harmonie ; 3ème partie : Harmonie concertante (contrepoint et fugue - style scientifique). Cet ouvrage fera l'objet plus tard (1880) d'une réédition chez Lemoine, qui avait racheté le fonds de l'éditeur Schonenberger, sous le titre de Traité d'harmonie théorique et pratique (en 3 livres). En tant que théoricien, en 1852 il livre le « Premier mémoire » de ses Etudes sur l’origine du système musical (Paris, chez Bachelier, libraire, 55 quai des Augustins, et chez Blanchet, marchand éditeur de musique, 9 rue Croix-des-Petits-Champs, Metz, chez Pallez et Rousseau, imprimeurs-libraires, gr. in-8°, 125 pages, 2e édition augmentée en 1864), mais leur publication reste inachevée, sans doute à la suite d'une vive polémique que Fétis entreprend en 1853 dans la Revue et Gazette musicale4. La méthode de Barbereau qui s’efforçe de renouveler l'approche du système musical, dans lequel il légitime l'emploi de la quinte et de la progression triple, est en effet à l'opposé de celle de Fétis qui les rejette, au motif que : « attendu qu'il y manque le deuxième demi-ton, lequel ne peut se trouver sans l'octave du son primitif. Or, cette octave ne peut être donnée par la série des quintes, puisque le huitième terme (en partant du fa naturel) donnerait le fa dièse, quinte de si, lequel n'appartient pas à la gamme qu'on a voulu former. » L'un des élèves de composition de Barbereau, le polytechnicien et compositeur le Comte Camille Durutte (1803-1881), se revendiquant de l'école de son maître, concevra une théorie musicale mathématique intitulée : Esthétique musicale : Technie ou Lois générales du système harmonique (Paris, 1855, Mallet-Bachelier, et E. Girod, Metz, Rousseau-Pallez, gr. in-8°, XXXIV-556 pages), s'appuyant sur les travaux du philosophe et mathématicien polonais Josef Hoëné-Wronski (1776-1853), l'auteur de la Réforme absolue du savoir humain, pour la partie philosophie, et sur ceux de Barbereau pour la partie spéculative. Celle-ci ne rencontrera guère de succès, mais néanmoins sera parfois reprise par certains compositeurs et théoriciens, notamment Edgard Varèse (1883-1965) qui déclarait avoir trouvé un jour la définition de la musique à travers les travaux de Wronski la définissant comme étant « la corporification de l'intelligence qui est dans le son. »

Déjà en 1844, au moment de la parution du Traité de Barbereau un différent important était apparu avec Fétis, qui à la même époque donnait des conférences, « séances publiques et gratuites », salle Henri Hertz, portant sur l'histoire et la théorie de l'harmonie. La doctrine harmonique de ce dernier, exposée cette année-là dans les colonnes du journal La France musicale des frères Escudier, amena Barbereau à lui adresser un courrier qui fut rendu public et publié dans ledit journal (édition du dimanche 3 mars), avec ce préambule : « Objections au système d’harmonie de M. Fétis – Après avoir accueilli dans nos colonnes l'exposé de la doctrine de M. Fétis, que M. Elwart, l'un de ses élèves les plus distingués, a bien voulu nous communiquer, notre impartialité nous fait un devoir de publier la lettre suivante, adressée au savant directeur du Conservatoire de Bruxelles :

« Monsieur,

M'occupant depuis longtemps d'un travail relatif aux questions constitutives de la science harmonique, j'ai suivi avec empressement les séances consacrées à l'exposition de vos idées sur la même matière. Malgré toute l'autorité que donne à votre parole une érudition aussi vaste qu'incontestée, je vous avoue, Monsieur, que vos conclusions ne me paraissent pas présenter de solution satisfaisante aux graves difficultés que renferme la théorie transcendante de la musique.

[…] Ce n'est pas, vous le pensez bien, Monsieur, dans le cadre étroit d'une lettre qu'il me serait possible de développer avec l'extension nécessaire les nombreuses objections que m'a suggérées l'exposition de votre doctrine. Ce n’est pas non plus dans une séance publique où l'attention et l'intérêt s'amoindrissent si promptement en face de discussions hérissées de termes et de détails techniques, que peut s'engager un débat sérieux et logiquement enchaîné.

Intimement convaincu que votre amour pour la science et la vérité, égale celui que je m'honore de professer, je viens vous faire une proposition qui, si vous l'acceptez, peut amener, dans l'intérêt de l'art, des éclaircissement utiles, dont, tout le premier, je m'empresserai de profiter. Elle consisterait à discuter méthodiquement, vous et moi, à une époque plus on moins rapprochée et convenue entre nous, les matières en question en présence d'un auditoire aussi compétent que possible et composé, par exemple, de vingt-quatre personnes choisies moitié par vous, moitié par moi. Ces conditions, je n'en doute pas, vous paraîtront parfaitement équitables, car sans elles une discussion indépendante et fructueuse ne saurait s'établir,

Veuillez, Monsieur, me faire l'honneur de m'écrire, si vous acceptez mon offre. Je crois, du reste, devoir vous prévenir que les objections présentées dans cette lettre ont été envoyées par moi à divers journaux : si mon nom n'y est pas apposé, c'est par la seule raison que, publiant moi-même en ce moment un Traité d'harmonie et de composition j'ai craint que la malveillance ne m'attribuât le dessein contraire à mes intentions, d'exploiter cette circonstance auprès du public en faveur de mon œuvre,

Dans le cas, Monsieur, où il ne vous conviendrait pas d'accepter ma proposition de controverse orale dans les conditions exposées ci-dessus, je ne dois pas vous laisser ignorer l'intention où je sais de rendre public le contenu de cette lettre par la voie de la presse car il est important, dans l'intérêt de la science, que l'opinion n'accueille pas comme inattaquable une doctrine que plusieurs de vos auditeurs regardent comme susceptible d'objections capitale. »

Les frères Escudier ajoutaient ce commentaire à la publication de la lettre de Barbereau, nous apprenant que Fétis n'avait pas voulu donner suite à sa proposition de débat public :

« M. Fétis, pour diverses raisons alléguées par loi, et dont nous ne voulons pas rechercher en ce moment la cause, n'a pas jugé à propos d'accepter la discussion orale proposée par M. Barbereau, dans les conditions que celui-ci indiquait, c'est a dire devant un auditoire spécial, compétent, composé enfin de manière à éloigner toute idée de compérage ; par exemple, de MM. Zimmerman Auber, Halévy, Caraffa, Ad. Adam, A. Thomas, Onslow, Spontini, Bertini, Habeneck, Girard, Berlioz, Kastner, Th. Labarre, d'Ortigue, Niedermeyer, Castil-Blaze, Batton, Bazin, Lecouppey, Elwart, Héquet, Panseron, etc., etc., etc. La publication de la lettre de M. Barbereau donnera sans doute lieu à un débat scientifique, et qui ne peut manquer d'intéresser vivement, si l'on considère que l'adversaire de M. Fétis possède, sous le rapport d'habitude pratique, des titres au moins égaux à ceux de ce dernier. M. Barbereau a dirigé, de 1820 à 1824, l'orchestre des concerts du Conservatoire, et depuis nous l'avons vu remplir les mêmes fonctions au Théâtre-Italien, sous la direction Severini. Ancien lauréat de l'Institut, il est devenu le chef d'une école à laquelle appartiennent Ambroise Thomas et plusieurs jeunes compositeurs couronnés dans divers concours, tels que MM. Besozzi, Maillart, etc. Ajoutons encore, pour compléter ces titres pratiques, que M. Barbereau a été chargé, il y a peu de temps, de développer son système d'harmonie aux classes du gymnase musical. De plus, les fonctions de chef de musique militaire, qu'il a exercées à Paris depuis 1830, complètent une série incontestable de titres qui attestent qu'aucune des parties de la science et de l'art ne lui sont étrangère. »

Il n'est guère surprenant que plus tard Fétis, dans sa Biographie universelle des musiciens (Paris, Firmin-Didot, 2e édition, 1866, t. I, p. 242), soit quelque peu féroce envers Barbereau, n'hésitant pas à écrire au sujet de son Traité : « La méthode exposée dans cet ouvrage est obscure, embarrassée, basée sur une mauvaise classification des faits harmoniques, et surchargées de détails inutiles. » ! Il n'empêche que ses théories rencontrèrent quelques succès, notamment lorsqu'il en fit des communications aux séances de la Société des Compositeurs de musique, alors présidée par Ambroise Thomas, qui se déroulaient au siège de la Société : 95 rue de Richelieu. A la 8e séance, le 27 février 1864, son sujet portait sur « Examen analytique de la division de l'échelle musicale dans les systèmes attribués aux Grecs, aux Arabes, aux Hindous, etc. » et à la 10e séance, le 30 avril suivant, sur « Expériences sur le sonomètre à huit cordes. » Un compte-rendu de ses deux communications est paru dans le Bulletin de la Société des Compositeurs de musique, 2e année, 1864, p. 92.

En 1846, Auguste Barbereau est membre du jury d'harmonie et accompagnement pratique, qui, le 25 juillet, décerne un premier prix à Alexandre Lafitte, un deuxième prix à Emile Jonas et deux accessits à Louis Portehaut et Emmanuel Brice. Il occupe longtemps cette fonction de membre de jurys dans cette institution, puisqu'en 1870 on le trouve encore parmi les membres du jury du concours du Grand Prix de Rome de composition musicale (1er Grand Prix cette année Henri Maréchal) et l'année suivante 1871 il en est le président (1er Grand Prix Gaston Serpette). En 1874 il fait partie de celui de fugue (1er prix à Toussaint Génin, 2e prix à Amédée Dutacq).

Cette même année 1846, le 27 mai, il ouvre un cours d'analyse musicale : « M. Barbereau, l'un de nos meilleures théoriciens, a ouvert un cours gratuit d'analyse musicale, dont la première séance a eu lieu mercredi dernier, et qui avait attiré la plupart des premiers artistes de la capitale. Remonter aux causes rationnelles dans l'art musical et se rendre compte, par une logique mathématique, des sois-disant phénomènes acousmatiques, des nombreuses exceptions dont tant de faiseurs de systèmes depuis rameau ont embrouillé cet art, en déduire les conséquences claires, positives, et rendre la science des sons accessible à toutes les intelligences, telle est la mission que s’est imposée M. Barbereau, et qu'il nous a paru, dès la première séance de ce cours aussi intéressant qu'utile, on ne peut plus apte à remplir. » (Revue et Gazette musicale, 31 mai 1846).

Le 6 juin 1846, par arrêté du Ministre de l'Instruction publique Achille de Salvandy, il est nommé membre du jury d'examen, en tant que professeur de composition, pour le concours musical près le ministère de l'Instruction publique, ouvert le 3 novembre 1845. Ainsi, le 8 juin, puis en décembre, il assiste aux réunions de cette commission « pour la composition de chants historiques, moraux et religieux », au sein duquel siège une vingtaine de personnalité, la plupart issue du monde musical, avec, entre autres, Aubert, Spontini, Carafa, Halévy, Onslow, Adolphe Adam, tous membres de l’Institut, ainsi que le prince de la Moscova, le maître de chapelle de Saint-Germain-l'Auxerrois Martin d'Angers, l'organiste de Saint-Roch Alfred Lefébure-Wély, Leborne, Elwart, d'Ortigues... Et le vendredi 12 mars 1847 sont rendus les délibérés : sur plus de 500 candidats qui ont envoyé 1750 partitions, 6 morceaux ont été jugés dignes d'obtenir un premier prix (Louis Ermel, Alphonse Gilbert, Nicou-Choron, Tariot, Auguste Cholet et Alexis Leprovost), 10 un second prix et 17 une mention honorable. Au début des années 1850, il est nommé membre de la « Commission de surveillance près les écoles communales de la ville de Paris », aux côtés de Halévy, Auber, Carafa, Onslow, Adolphe Adam, Ambroise Thomas, Zimmerman, Clapisson, Niedermeyer, Georges Bousquet, Bazin, Camille Pleyel...

A cette époque, on sait par des témoignages écrits de Baudelaire et du peintre Eugène Delacroix, que Barbereau fréquente le célèbre atelier du peintre mélomane et mondain Fernand Boissard de Boisdenier (1813-1866), installé en 1845 dans l'île Saint-Louis, à l'hôtel Pimodan du quai d'Anjou et où se réunissent aussi les membres du « Club des Haschischins ». On pouvait y croiser Baudelaire, alors résidant dans ce même hôtel au dernier étage, Théophile Gautier au rez-de-chaussée, ainsi que bien d'autres artistes et écrivains, parmi lesquels Delacroix, Gérard de Nerval, Balzac, Flaubert, le peintre Paul Chenavard, le caricaturiste Honoré Daumier, le sculpteur Geoffroy-Dechaume, le peintre Ernest Meissonnier... Féru de musique, lui-même pratiquant le violon, Boissard organise des concerts à l'hôtel Pimodan, mais aussi parfois des séances de consommation de drogues, « fantasias » de haschisch, en présence du médecin-psychiatre Moreau de Tours qui étudie les effets du chanvre indien (cannabis) pour étayer sa théorie consistant à affirmer que la folie n'est qu'un simple délire identique au rêve et que pour explorer le psychisme le haschisch en est un moyen. Baudelaire, qui ne participe pas à ces séances, à la fin de son essai Du vin et du haschisch (Les Paradis artificiels), paru en 1851, achève ses lignes en citant des paroles de Barbereau qu'il a rencontré chez Boissard :

« Je termine cet article par quelques belles paroles qui ne sont pas de moi, mais d’un remarquable philosophe peu connu, Barbereau, théoricien musical, et professeur au Conservatoire. J’étais auprès de lui dans une société dont quelques personnes avaient pris du bienheureux poison, et il me dit avec un accent de mépris indicible : « Je ne comprends pas pourquoi l’homme rationnel et spirituel se sert de moyens artificiels pour arriver à la béatitude poétique, puisque l’enthousiasme et la volonté suffisent pour l’élever à une existence supra-naturelle. Les grands poëtes, les philosophes, les prophètes sont des êtres qui, par le pur et libre exercice de la volonté, parviennent à un état où ils sont à la fois cause et effet, sujet et objet, magnétiseur et somnambule. » Je pense exactement comme lui. »

Plus tard, en avril 1849 Boissard quitte l'île Saint-Louis pour s'installer 7 Chemin de ronde de la barrière de Clichy, dans le huitième arrondissement. Continuant ses séances de musique, on sait par Delacroix que Barbereau fréquente toujours l'atelier de Boissard où des soirées de quatuors et des après-midi de répétitions sont organisés. Ainsi, dans son journal, le 7 avril 1854 Delacroix écrit à propos de Mozart : « Barbereau me disait chez Boissard, après ce beau quatuor [...], qu’il a, plus encore que Haydn, la simplicité et la franchise des idées ; c’est surtout par le souvenir qu’on l’apprécie. Il en met une grande partie sur le compte de la science, sans omettre l’inspiration ; il dit que c’est la science qui fait tirer ainsi partie des idées , et le 29 juin suivant : « Chez Boissard à deux heures, pour entendre de la musique. Ils ne possèdent pas encore le Beethoven de la dernière époque. Je demandais à Barbereau s'il avait pénétré tout à fait les derniers quatuors : il me dit qu'il faut encore une loupe pour tout apercevoir, et peut-être faudra-t-il toujours la loupe. »

Le 4 mai 1864, un décret relatif aux concours annuels pour le grand prix de composition musicale (Prix de Rome) est pris par le Ministre de la Maison de l'Empereur et des Beaux-Arts, Surintendance générale des Théâtres, qui, dans son article 2 stipule que les résultats des épreuves préparatoires et du concours définitif sont jugés par un jury composé de neuf membres, tiré au sort sur une liste. Aux côtés de Berlioz, Rossini, Verdi, Gounod et d'autres musiciens de renom, Barbereau est l'un d'eux. C'est ainsi qu'il est membre du jury, présidé par Auber, qui le 7 juin (épreuves préparatoires), puis le 15 juillet 1864 (concours définitif), décerne le 1er et unique Grand Prix à Victor Siegl avec la cantate Ivanhoé de Victor Roussy. Cette année-là, la partition de Camille Saint-Saëns ne lui a pas porté chance, elle n'a pas été primée par le jury, tout comme celles de Danhauser, Constantin et Lefebvre. Dans le jury, aux cotés d'Auber et de Barbereau siégent aussi Berlioz, Georges Kastner, le prince Poniatowski, Elwart, Boulanger, Bazin et Duprato. Le 6 juillet 1872, au Conservatoire, le jury, alors composé cette fois d'Ambroise Thomas, Reber, Félicien David, Victor Massé, membres de l'Institut, Barbereau, Reyer et Semet procédent à la première audition à huis-clos des cantates pour le prix de Rome pour lequel concourent 5 candidats : Gaston Salvayre, Léon Ehrhart, Henri Dallier, Jules Arnoud et Alfred Pilot. Le lendemain, à l'Institut a lieu une seconde audition toujours à huis-clos, en présence de toutes les classes des Beaux-Arts : les membres du jury de la veille émettent un vote préliminaire en faveur de la cantate de Salvayre (6 voix sur 7) qui leur paraît la meilleure, puis toutes les sections réunies de l’académie (26 membres présents) procèdent au jugement définitif en confirmant le précédant vote.

En 1867, Barberau est membre du Comité des études de l'Ecole de musique religieuse de Niedermeyer, siégeant avec le prince Poniatowski (président), Félicien David, Gévaërt, Ermel, Maleden (inspecteur des études) et Emilien Pacini (secrétaire). Il occupe toujours cette même fonction en décembre 1877, aux côtés cette fois du comte d'Osmy (président), Arthur Pougin (secrétaire), Alexandre Guilmant, Adolphe Blanc, Charles Magner et Charles de Courcelles. En 1836, le 28 décembre il avait été élu par la classe d'histoire de l'« Institut historique » de Paris (fondé en 1833) en tant que « musicien-compositeur » membre du Comité chargé de préparer le Congrès 1837, aux côtés de MM. Jehan Duseigneur (1808-1866), statuaire, Albert Lenoir (1801-1891), architecte et Raymond Monvoisin (1794-1870), peintre d'histoire, et, dans les années 1850 on le trouve parmi les membres de la Commission de l'enseignement du chant dans les établissements scolaires entretenus par la Ville de Paris, qui, le 9 avril 1850 repousse à l'unanimité l'ouvrage Méthode élémentaire de musique vocale d'Emile Chevé, directeur de la Société chorale de l'Ecole Galin-Paris-Chevé. Au sein de cette Commission siégeaient alors aussi : Victor Foucher (président), Edouard Rodrigues (vice-président), F. Demoyencourt (secrétaire), Adolphe Adam (de l'Institut), Auber (de l'Institut), Carafa (de l'Institut), F. Halévy (de l'Institut), Jomard (de l'Institut), Boulet, Antoine Clapisson, Louis Ermel, Pierre Zimmermann et Casimir Gide. Néanmoins, plus tard cette Méthode d'enseignement de lecture à vue sera autorisée en 1883 dans les écoles par arrêté ministériel, puis abandonnée au début du XXe siècle. En 1859, Gounod étant alors le directeur de l’enseignement du chant, cette Commission approuve l'ouvrage de F. Halévy intitulé Leçons de lecture musicale, méthode complète de solfège (2e éd., Paris, Léon Escudier, 1859), qui est adopté « pour les écoles de la ville de Paris, pour l'orphéon et pour les classes du Conservatoire impériale de musique. »

Après la mort d’Auber, arrivée en mai 1871, Ambroise Thomas, alors directeur, le désigne comme titulaire d’une des classes de composition du Conservatoire de Paris. Mais il préfére abandonner rapidement cette nouvelle situation afin de prendre (juillet1871) le cours d’histoire générale de la musique, tout nouvellement créé au début de l’année suivante. A cette occasion on peut lire cette annonce dans l'édition du dimanche 16 juillet 1871 du journal L'Europe artiste :

« Monsieur Barbereau, est nommé professeur d'histoire musicale, il apprendra aux jeunes compositeurs de l'avenir, s'ils ne le savent déjà, qu'Apollon jouait de la flûte ; que Saint-Ambroise, Gui d'Arezzo, Palestrina, Gambert, Lulli, Gluck et Ambroise Thomas se sont en leur temps occupés de musique ; il pourra leur dire aussi qu'Amphion avait du talent, du temps des Grecs, et qu'Homère récitait son Illiade en s'accompagnant sur la lyre ; nous désirons que l'enseignement du nouveau professeur donne à ses élèves le moyen d'écrire des partitions que l'on puisse comparer avec avantage, à la Juive d'Halévy, au Pré-aux-Clers d'Hérold, à la Dame Blanche de Boïeldieu, au Caïd d'Ambroise Thomas qui certes, n'ont pas appris l'histoire de la musique, alors qu'ils étaient élèves du Conservatoire, puisque nous ne pouvons l'empêcher, acceptons la classe d'histoire musicale, nous obtiendrons peut-être un jour, la création d'une classe de littérature dramatique comprenant l'étude comparative du théâtre universel depuis Eschyle, Sophocle, Eurypide, Aristophane jusqu'à nos jours. On créera à nouveau, la classe de lecture à haute voix, à laquelle on obligera les comédiens, les chanteurs et les compositeurs de musique ces derniers y apprendront la prosodie française, appliquée à la musique, que beaucoup de grands compositeurs français ignorent. »

Quant au quotidien Le Temps, J. Weber, dans sa rubrique « Critique musical » du 27 février 1872 écrit :

« Le cours d'histoire générale de la musique, que M. Barbereau est chargé de faire au Conservatoire, a commencé jeudi dernier. Une cinquantaine d'élèves hommes, une quinzaine d'élèves femmes quelques professeurs, quelques artistes, quelques membres de la presse, assistaient à cette séance, ainsi que M. A. Thomas, en sa qualité de directeur de l'Ecole. Ce cours ne concerne que l'histoire générale, et il a lieu une fois par semaine. En effet, il ne s'agit pas de discuter longuement la musique des Grecs, des Indiens, des Arabes, ni le plain-chant et les développements du vieux contre-point ; il ne s'agit pas non plus d'établir un système plus plausible que solide, ni de faire le panégyrique d'une école aux dépens d'une autre : il s'agit de donner une bonne esquisse générale de montrer l'enchaînement des faits essentiels disons mieux il s'agit de faire comprendre aux auditeurs l'importance des études historiques sur la musique et de leur en inspirer le goût. Ce doit être le vrai but du cours, ce doit être le seul. Il doit l'être d'autant plus que généralement les tendances des artistes (je ne parle pas des amateurs) suivent une direction opposée, et que l'enseignement, tel qu'il a été fait jusqu'à présent au Conservatoire, n'est pas de nature à combattre cet état de choses, plus funeste qu'on n'est peut-être porté à le croire. Si M. Barbereau poursuit le but que j'ai indiqué, il mérite notre reconnaissance ; s'il l'atteint, il aura rendu un grand service. »

Mais, manquant totalement d’éloquence et de talent oratoire, du moins c'est ce que certains ont affirmé, le 1er octobre 1872 il doit se résoudre à abandonner cette classe qu’il cède à Eugène Gautier, permutant avec lui comme membre du Comité d'examen composition et chant à compter du 30 novembre 1872 ; poste qu'il va occuper jusqu'à son décès. Dans cet établissement, il est aussi un temps membre du jury des classes de violoncelle et de violon pour lequel il siège le 27 juillet 1872 aux côtés d'Ambroise Thomas (président), Georges Haint, Deldevez, Théodore Dubois, Gastinel, Lebouc, Leroy et Pasdeloup : un 1er prix de violoncelle est décerné à Jules Loëb (élève de Chevillard) avec le 9e Concerto de Romberg ; un 1er prix de violon à Alfred Turban (élève de Sauzay) et à Victor Seiglet (élève de Massart) avec le 29e Concerto de Viotti. A nouveau membre de ce jury l'année suivante, le 27 juillet, aux côtés d'Ambroise Thomas-(président), de Cuvillon, Deloffre, Théodore Dubois, Lamoureux, Lebouc, Mausin et Sarasate sont décernés un 1er prix de violoncelle à Jean Tolbecque (élève de Chevillard) et à Paul Frémaux (élève de Franchomme) avec le 8e Concerto de Romberg, et 1er prix de violon à Marie-Christine Boulanger (élève de Alard) et à Benoît Hollander (élève de Massart).

Au moment de sa démission en 1872, L'Europe artiste (édition du dimanche 24 novembre) qit que « M. Barbereau, dégoutté des pénibles obligations que lui imposait sa chaire d'esthétique, a donné sa démission de professeur. » Bien que retraité, il conserve quelques activités artistiques en plus de celles de membre de jurys au Conservatoire, notamment avec son élection en janvier 1874 de membre du Comité de la « Société des compositeurs de musique », aux côtés de Félix Clément, Delioux, de Groot, Nibelle, Limagne, Ortolan, Vogel et Wolff. A ce titre, il siégea avec Ambroise Thomas, de Vaucorbeil, Théodore Dubois, Gastinel, Samuel David et de Groot pour l'examen des quatuors pour instruments à cordes envoyés au concours 1874 ouvert par ladite Société : le 1er prix est attribué au compositeur et violoniste Célestin Tigry (1819-1892), alors directeur de l'école municipale de musique de Cambrai, pour son quatuor portant pour épigraphe Peut-être, et le second prix au compositeur Adolphe Deloffre (1817-1876) chef d'orchestre de l'Opéra-Comique, pour son quatuor portant pour épigraphe Confiance en mes juges. A nouveau en février 1876, il est réélu, cette fois avec Bourgault-Ducoudray, Colonne, Deffès, d'Ingrande, Théodore Dubois, Gouvy, Guilmant, Lalo, Lamoureux, Nibelle, Ortolan, Pessard, Pfeiffer, Pougin, Verrimst et Widor. L'année suivante, il est une fois encore membre du jury « quintette » pour les « concours de quatuor pour piano et instruments à cordes et de quintette pour instruments à vent, ouvert par la Société des compositeurs de musique », avec François Bazin (président), Limagne (secrétaire), Ambroise Thomas, Vaucorbeil, Barbereau, Cressonnois, Léo Delibes, Théodore Dubois, Gastinel, de Groot, Jancourt, Rose et Verrimst : la médaille d'or est décernée à Paul Taffanel. C'est à cette époque que l'on trouve publiée dans La Presse du 28 septembre 1875 cette pensée de Barbereau :

- Quelle différence, cher maître, y a t-il, selon vous, entre Mozart et Beethoven ?

- La différence ? C'est que Mozart est né dans le ciel et que Beethoven l'escalade.

Auguste Barbereau meurt quelques années plus tard, le 16 juillet 1879 à Paris. Il habite à cette époque 20 Cité de Trévise, dans le neuvième arrondissement, après avoir résidé 4 rue d'Hauteville, 4 rue Papillon, 69 rue Coquenard (actuelle rue Rodier) et 14 rue du Cadran au cours des années 1840. Le quotidien La Presse du samedi 19 juillet annonce sa disparition en ces termes :

« Nous apprenons la mort d'un de nos plus célèbres professeurs du Conservatoire de musique, dans les circonstances suivantes. M. Barbereau venait de dîner au Faubourg Saint-Germain, et rentrait chez lui par l'omnibus de Montrouge. C'est dans le trajet du Faubourg Saint-Honoré à la cité Trévise, où il demeurait, qu'il est mort subitement. Il n'avait rien sur lui qui désignât sa personnalité, si ce n'est une carte d'Ambroise Thomas dont il avait été le professeur, comme de tant d'autres compositeurs éminents de notre époque. Ses nombreux élèves se pressent depuis hier à son domicile, afin de régler les dispositions pour ses obsèques, qui auront lieu aujourd'hui. M. Barbereau était auteur de plusieurs traités importants de haute science musicale il y a deux jours, il assistait encore, comme membre du jury, au concours de fugue du Conservatoire. Il était âgé de quatre-vingts ans. »

Quant à l'hebdomadaire musical Le Ménestrel, dans son édition du 20 juillet 1879 sont publiées ces lignes :

« Le Conservatoire de musique vient de perdre un de ses plus honorés et plus savants professeurs, M. Barbereau, décédé subitement cette semaine en revenant de dîner au faubourg Saint-Germain, chez l'un de ses amis. M. Barbereau (Mathurin-Auguste-Balthazar) était né à Paris le 14 novembre 1799. Prix de Rome de 1824, M. Barbereau, après son retour de Rome, n'essaya pas d'aborder sérieusement la scène et commença à s'occuper dès ses premiers pas de la carrière des études théoriques, qui abordèrent la meilleure partie de ses forces et la plus grande partie de sa vie. L'ouvrage qui a résumé d'une manière complète ses travaux en cette matière est son Traité théorique et pratique de la composition. Malgré les critiques acerbes de Fétis, qui se montra trop orfèvre dans la circonstance, ce livre est un ouvrage des plus remarquables que les théoriciens sérieux consulteront toujours avec fruit. Il n'a guère qu'un défaut, et assez grave en vérité pour un livre d'enseignement, c'est le manque de clarté. M. Barbereau n'avait pas le don d'exposition, il y parut bien lorsqu'il fut chargé du cours d'histoire de la musique et c'est là probablement ce qui a nui le plus à la carrière de cet homme véritablement savant et acousticien, distingué. Pour pénétrer sa pensée il faut beaucoup de patience et de travail, mais ceux qui auront le courage et la force de briser l'os médullaire, selon l'expression de Rabelais, y trouveront une moelle substantielle et nutritive. M. Ambroise Thomas, qui fut un de ses élèves, avait pour, M. Barbereau non seulement une vive affection, mais une estime toute particulière. »

Et, au moment de ses obsèques, célébrées le mardi 22 juillet 1879 à seize heures au Cimetière du Père-Lachaise, Ambroise Thomas, au nom du Conservatoire de Paris prononce ce discours sur sa tombe :

« En rendant ici les derniers devoirs à celui qui vient de disparaître avec une si effrayante rapidité, on est saisi d'une cruelle et profonde émotion. Nous qui, la veille encore, l'avions vu au Conservatoire, où il était né pour ainsi dire, remplir sa fonction de juge avec une remarquable lucidité d'esprit, nous avons peine à croire à la réalité de cette fin ! On peut dire qu'il est tombé sur-le-champ de bataille, en faisant vaillamment, son devoir. Ce n'est point une biographie, messieurs, que je songe à faire en ce moment. Je ne veux que rappeler quelques souvenirs d'un ami, et dire en peu de mots ce qu'a été l'homme supérieur qui a occupé âne place considérable dans notre art contemporain.

Doué d'un esprit pénétrant, ayant reçu une solide instruction, Barbereau, par le travail et la persévérance, obtint à notre école les plus brillants succès, témoignant déjà d'une érudition remarquable et du sentiment musical le plus élevé. Élève de Reicha, il s'est également nourri des saines doctrines de Cherubini ; et son esprit éclectique, son ardeur à tout savoir, lui firent étudier et connaître à fond les diverses écoles de l'Italie et de l'Allemagne. Aussi, avant, même qu'il eût quitté le Conservatoire comme élève et plus encore dès son retour de Rome, vit-on un grand nombre d'artistes distingués, nos premiers virtuoses aussi bien que nos jeunes compositeur, accourir à lui et se placer sons sa direction.

Depuis un demi-siècle, Barbereau, par ses travaux, par ses écrits et par son enseignement, a marqué sa place au premier rang des plus savants théoriciens. Est-ce à dire qu'il n'était qu'un savant? Non, c'était aussi un musicien de race, une organisation d'élite, un artiste du goût le plus sûr. Ses disciples trouvaient un attrait puissant non-seulement dans ses leçons, mais dans ses causeries familières, toujours intéressantes et élevées. Tous, avec la confiance, avaient pour lui la déférence respectueuse qu'il savait inspirer. Il serait impossible de compter ses élèves. Un grand nombre, des plus marquants, lui ont dû leurs couronnes académiques; et, dans la plupart de nos solennités annuelles de l'Institut, son nom était proclamé avec le nom des maîtres officiels. C'est ainsi que moi-même, tout en suivant la classe du vénérable Lesueur, j'ai reçu, pendant plusieurs années, les précieux conseils de Barbereau. De là s'établirent entre nous une intimité et des rapports qui n'ont jamais cessé d'être affectueux.

Il a pu paraître étrange qu'un si haut mérite soit resté presque constamment à l'écart. Ceux qui connaissaient le caractère de Barbereau s'en étonnaient point ; il aimait son indépendance, son entière liberté, avec un peu de misanthropie peut-être. Ceux qui reprenaient pour lui son existence trop modeste et trop cachée l'ont fait consentir quelquefois non sans peine, à accepter des fonctions qui devaient le mettre plus en évidence et étendre sa réputation en dehors de la sphère des artistes. Après avoir rempli ces fonctions avec talent et autorité, il y renonçait bientôt, il les quittait toujours avec dignité, et rentrait dans sa retraite, reprenant avec passion ses travaux habituels et préférant à tout l'enseignement privé, dans lequel il excellait. Selon lui, c'était là sa voie naturelle, sa véritable mission. Cette vie retirée, ce besoin de méditation n'empêchaient point Barbereau de s'intéresser au mouvement musical de notre époque dans tous les pays. On le voyait partout : aux concerts, aux théâtres, dans les séances publiques ou particulières de musique de chambre; il entendait tout il connaissait tout. Voilà comment cette vaste érudition, dont j'ai parlé, s'enrichirait encore et sans cesse au profit de ses élèves, à la fois étonnés de sa prodigieuse mémoire et charmés de ses dissertations éloquentes.

Une carrière si longue, si parfaitement remplie, une vie si digne d'estime et de considération assurent un souvenir durable à la mémoire de ce maître, l'un des plus éminents qui soient sortis de notre école ; et en joignant aux sentiments de tous mon témoignage personnel et reconnaissant, j'accomplis aussi mon devoir en apportant à Barbereau, au nom du Conservatoire, l'hommage de nos plus profonds regrets.

Après Ambroise Thomas, Charles Dancla prend la parole au nom des anciens élèves « du maître regretté », puis « M. Clamageran rappelle en quelques mots les sentiments républicains et les convictions philosophiques de M. Barbereau et lui dit au nom de l'assemblée un dernier adieu ». Le lendemain, le journal Le Figaro publie cette nouvelle :

« On se rappelle que, mercredi dernier, M. Barbereau, professeur de composition musicale, mourut subitement dans un omnibus. En l'absence de tout indice d'identité, le cadavre fut transporté à la Morgue. Dès le lendemain il était reconnu, et cependant c'est hier seulement, au bout de six jours, que les obsèques ont eu lieu. Nous n'avons pas à insister sur les motifs d'un tel retard ; disons seulement que M. Barbereau n'avait pas de proches parents, et que c'est un de ses amis, avocat et membre du Conseil municipal, M. Clamageran, qui.s'est chargé du soin des funérailles, avec le concours d'une autre personne. On cru devoir faire au défunt un enterrement civil cette décision n'a pas laissé que de surprendre, car un assez grand nombre de personnes avaient remarqué en mai dernier la présence assidue de M. Barbereau au mois de Marie de l'église Saint-Eugène. On ne peut douter que s'il avait été permis aux dépouilles du défunt de recevoir les dernières prières, un grand nombre de ses élèves eussent tenu à honneur de faire à leur regretté maître des obsèques dignes de lui. »

Et, quelques jours plus tard, on peut lire dans un journal musical (Le Ménestrel, 27 juillet 1879) cette curieuse assertion, émanant de Jean-Pierre Maurin (1822-1894), 1er prix de violon en 1843, violoniste à l’orchestre de l'Opéra-Comique et ancien collègue de Barbereau au Conservatoire où il enseignait son instrument :

« A propos de Barbereau, qui vient de mourir, le violoniste virtuose Maurin nous communique un détail curieux. Après avoir obtenu son prix de Rome en 1824 et fait le séjour réglementaire à Rome, Barbereau passa quelque temps à Vienne. Là, il eut la bonne fortune de faire la connaissance de Beethoven, qui ne tarda pas à apprécier le solide savoir du jeune musicien français et lui confia la correction des épreuves de ses grands quatuors. M. Maurin nous donne ce détail comme absolument indiscutable et certifie qu'il le tient de la bouche de Barbereau en personne. »

Enfin, le mercredi 6 août suivant a lieu la distribution des prix au Conservatoire de Paris, en présence du Sous-secrétaire d'Etat, qui, dans son allocution ne manque pas de rappeler en ces termes la disparition récente d'Auguste Barbereau :

« […] Nous regrettons enfin votre doyen, M. Barbereau (Applaudissements), grand prix de Rome en 1824 et à qui votre éminent directeur a récemment rendu un hommage funèbre qui est encore dans vos mémoires. Pourquoi Dieu l'a-t-il rappelé au moment où nous allions couronner sa belle carrière en lui remettant la croix de la Légion d'honneur qu'il avait méritée depuis si longtemps ? (Applaudissements). »

Denis

Havard de la Montagne

(2002, mise à

jour : février 2017)

1 Son frère, Charles Collignon, né à Paris le 13 octobre 1808, mort à Bordeaux, le 1er janvier 1891, fut un artiste peintre de marines quelque peu connu, avec, entre autres œuvres, une Vue prise en Zélande, effet d'orage (Salon de 1845), un Passage au bac, mentionné avec honneur au salon de 1847, une Vue de la Seine près de Rouen, Marée basse au Havre. Il avait épousé en 1843 à Paris, la médium Emilie Bréard (1820-1902), qui, sous son nom d'épouse obtint quelque succès comme adepte du spiritisme sur lequel elle écrivit un ouvrage : Entretiens familiers sur le spiritisme, suivis de quelques notions sur le magnétisme spirituel (Bordeaux, au bureau du Sauveur du peuple, 1865.

2 Jean-Jules Clamageran, né le 29 mars 1827 à la Nouvelle Orléans, où son père négociant s'était fixé, décédé le 4 juin 1903 à Limours (Essonne), docteur en droit, Conseiller d'Etat, puis Sénateur inamovible de 1882 à sa mort, et Ministre éphémère de la Justice en avril 1885, avait épousé en 1854 Adèle Hérold, la fille de Ferdinand Hérold (1791-1833), Prix de Rome en 1811, et que Barbereau avait connu au Théâtre-Italien à l'époque où Hérold en était le chef d'orchestre (1815 à 1826), lui-même étant l'un des violons. Une amitié certaine était née entre les deux familles Barbereau et Hérold, puisque au mariage d'Adèle, célébré à Neuilly-sur-Seine, Auguste Barbereau est l'un des deux témoins de la mariée. Plus tard, Clamageran sera présent au décès de son ami Barbereau.

3 Henriette Collignon, décédée à Paris après 1902, eut de son mariage avec Louis-Marcelin Comès né le 18 octobre 1835 à Ascencion (Louisiane), 3 enfants, tous nés à La Nouvelle Orléans : Louise-Marie-Estelle-Adeline Comès, le 21 juin 1867, Henri-Gustave-Auguste Comès, le 14 juillet 1868, et Jean-Marie-Raphaël-Louis-Charles Comès, le 23 octobre 1870, décédé enfant à 18 mois, le 6 avril 1872. Henri, artiste peintre, décédera à l'âge de 22 ans, le 19 juillet 1890 à Paris. Quant à Marie Comès, tout comme sa mère, son grand-père et son arrière-grand-père Barbereau, elle entreprit une carrière musicale comme professeur de piano. Décédée le 13 octobre 1902 à Paris, dans sa 36e année, elle avait épousé, le 17 juillet 1894 à Paris, Edouard Locatelli, artiste lyrique. Celui-ci, né le 1er novembre 1861 à Alexandrie (Egypte), peu avant son mariage tenait à Paris, 16 rue de la Pompe, un commerce d'édition de musique. Il édita notamment plusieurs œuvres du grand-père de sa femme, Gustave Collignon. Résidant ensuite à Asnières (Hauts-de-Seine) où il professait le chant et où son fils Albert-Henri Locatelli vint au monde le 25 mars 1896, il poursuivit ses activités de nouveau à Paris, 82 rue Lauriston et fut naturalisé français en 1924. A la cinquième génération depuis Barbereau, Albert Locatelli embrassa à son tour une carrière dans la musique. Violoniste, chef d'orchestre et compositeur, il fit notamment partie du Quatuor Capet dans lequel il succédait en 1929 à Hewitt comme second violon, mais peu après cette formation cessa de se produire. A la même époque il se lançait dans la musique légère, domaine dans lequel il rencontra le succès : avec son orchestre il enregistra de nombreux disques dès 1929, principalement pour Odéon, des valses et autres morceaux de genre, entre autres des pages de Waldteufel, Mezzacapo, Olivier Métra, Louis Ganne, Ernest Gillet, Francis Thomé... Marié à Crest (Drôme) en 1925, il est mort dans cette ville le 27 octobre 1965.

4 Voir les numéros des 23 janvier, 13 et 20 février, 12 mars, 3 et 10 avril, et 1er mai 1853.

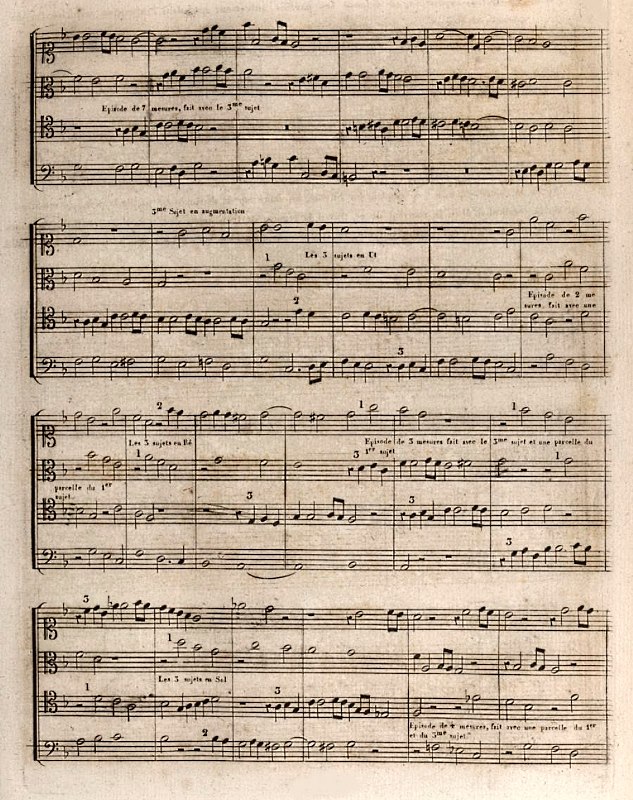

dans la classe de Reicha, publiée en 1826 par ce dernier dans son Traité de haute composition musicale

(Paris, Zetter & Cie, 2ème partie [1826], BNF/Gallica)

Fichier audio par Max Méreaux (DR.)