Paul LADMIRAULT

(1877 – 1944)

|

|

(coll. BnF-Gallica) DR. |

Né le 8 décembre 1877 à Nantes, Paul Ladmirault est élevé dans une ambiance musicale : une mère musicienne qui suivit de près les débuts de la carrière de son fils. Révélant des dons musicaux précoces, il entre au conservatoire et étudie le piano, le violon, l’orgue. A 8 ans il compose une berceuse pour sa maman

A 11 ans il écrit une sonate pour violon et piano qu'il présente au musicien nantais Bourgault-Ducoudray, qui réussit à convaincre ses parents, malgré leurs réticences, d'envisager le départ de leur fils pour Paris dès la fin de ses études nantaises. A 15 ans, élève de seconde au lycée de Nantes, profitant de ses vacances scolaires, il compose son premier opéra, Gilles de Retz.

|

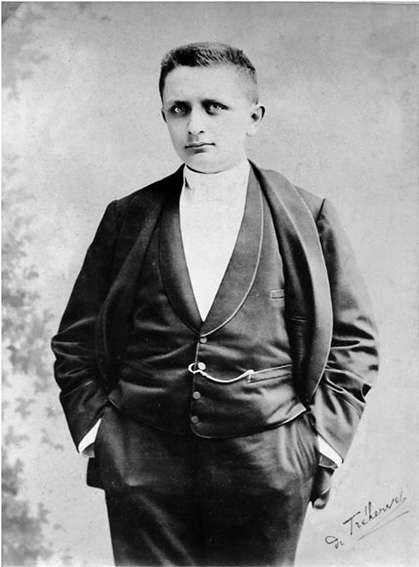

| Paul Ladmirault âgé d'une quinzaine d'années (coll. famille Ladmirault) DR. |

A ce propos, Paul Ladmirault écrit en 1893 : ''J'ai commencé Gilles de Retz il y a un an environ. C'est Maman qui m'en a donné l'idée. Elle me disait que je devais essayer de composer un petit opéra une fois mon cours d'harmonie terminé. Comme j'avais déjà composé plusieurs choses, j'ai bien voulu essayer d'écrire une œuvre plus importante. La difficulté était de trouver un sujet. Sur un joli conte de Perrault, maman m'a composé un livret que j'ai mis en musique pendant les vacances. Depuis grâce à l'amabilité d'artistes sérieux qui nous ont prêté leur concours bienveillant, j'ai pu faire exécuter mon opéra. '' Cet opéra en 3 actes avec soli, chœurs et orchestre, fut représenté à Nantes à la Salle des Beaux-Arts le 18 mai 1893 où il obtint un très vif succès.

La presse nantaise, mais aussi les parisiennes, Le Figaro, le Journal, le Petit Journal, la Liberté, et des revues d'art crient au prodige.

Mais ce premier grand succès ne troubla pas Paul Ladmirault, avec lucidité, il refusa que Gilles de Retz soit de nouveau représenté l'année suivante au Théâtre Graslin. L’œuvre n’est pas assez abouti selon lui.

Après la représentation de Gilles de Retz, il écrit à un ami : « Mon grand désir pour l'avenir serait de m'occuper uniquement de musique, de piocher ferme pour acquérir tout ce qui me manque. Je veux arriver à n'écrire que de la belle et bonne musique. Mes auteurs favoris sont Bach, Beethoven, Wagner et Berlioz. Mon ambition est de les imiter autant que possible dans leur manière d'écrire. Mais je reconnais trop tout ce qui me manque pour ne pas savoir qu'il me faut de longues années de travail et d'études pour arriver à écrire quelque chose de bien » Et Ladmirault poursuit : « Aux âmes bien nées la valeur vient avec les années. Je ne crois guère à cette science infuse dont certains se réclament. Plus on apprend plus on éprouve le besoin d'améliorer son œuvre, de s'approcher de l'idéal poursuivi. Les études sont indispensables. »

A 17 ans il compose une suite pour hautbois et piano ; 26 minutes ! 4 mouvements ! Cette œuvre est d’autant plus remarquable que Paul Ladmirault n'a pas encore subi l'influence de son professeur Gabriel Fauré, c'est donc du pur Ladmirault, une œuvre de grande maturité.

Il part à Paris en 1895 (il a alors 18 ans) après avoir obtenu non seulement son baccalauréat mais les plus hautes récompenses au Conservatoire de musique de Nantes, et entre au Conservatoire de Musique de Paris où il est récompensé en 1899 par un premier prix d'harmonie à l'unanimité.

|

| Paul Ladmirault jeune homme (coll. famille Ladmirault) DR. |

Il étudie également le contrepoint et la fugue. Mais le grand moment, c'est son entrée dans la classe de Gabriel Fauré en 1897. (Il a tout juste 20 ans). Dans cette classe, il côtoie : Florent Schmitt, Charles Koechlin, Maurice Ravel, Georges Enesco, Alfred Cortot, Roger Ducasse. Cette classe de composition de Gabriel Fauré, c'était d'abord un climat. Ecoutez ce qu'en dit un de ses anciens élèves : Charles Koechlin : « En un tel voisinage, on se sentait, tous ensembles, un peu timide et très encouragé. Il y avait dans sa classe une atmosphère morale. Seule, déjà, sa présence agissait. Au lieu de Fauré, supposez telle non-valeur prétentieuse, ou quelque honnête fabricant de prix de Rome : Ravel fut-il venu ? et Roger Ducasse ? Et Paul Ladmirault ? On en doute. Mais comme le fer à l'aimant, ils s'étaient ralliés au nouveau maître. »

Paul Ladmirault restera 7 ans dans cette classe. Que pensait Gabriel Fauré de son élève ? Il le tenait en grande estime et souhaitait sa réussite. Cet extrait d'une lettre de Gabriel Fauré à Paul Ladmirault le démontre :

Paris le 20 septembre 1900

« Mon cher ami, vous êtes parmi les plus intéressants et je serai désolé de vous voir aux prises avec les tristes difficultés matérielles. Avez-vous beaucoup travaillé ? Je voudrais vous voir très souvent à la classe et je souhaiterais vous voir entreprendre une composition développée. Et puisque l’occasion se présente, je voudrai vous faire une recommandation tout à fait amicale : je voudrai que vous ne disparaissiez pas comme un petit rat aussitôt que vous m’avez fait lire votre devoir, venez donc souvent à la classe et montrez-vous moins pressé de fuir. Et surtout produisez beaucoup et vous me ferez un vif plaisir : Vous êtes parmi les meilleurs

Votre bien amicalement dévoué. »

Dans la carrière parisienne de Paul Ladmirault qui va de 1900 à la première guerre mondiale, voici quelques épisodes qui éclairent singulièrement quant à sa place au sein de la musique française du début du siècle.

Tout d’abord, la Société Nationale de Musique fondée en 1870 par César Franck et Saint-Saëns, l'appelle dans son Comité et s'empresse de révéler au public une grande partie de ses œuvres. Ces premières auditions sont suivies avec un vif intérêt et saluées par la presse spécialisée dans des articles élogieux.

En 1901, il écrit la Valse triste pour 2 pianos, il l’orchestre en 1933.

1903 : c’est la création à la Société Nationale de Musique du Chœur des Ames de la Forêt, composition pour chœur et orchestre, écrite après un séjour en forêt du Gavre.

A propos de cette œuvre, Claude Debussy écrit dans le journal Gil Blas du 9 mars 1903 : « Le Chœur des Ames de la Forêt de Monsieur Paul Ladmirault, dont la musicalité rêveuse et fine, comme un peu peureuse de se trop formuler, témoigne d'une vraie nature d'artiste. Que Monsieur Ladmirault prenne garde, on n'aime pas beaucoup les rêveurs à notre époque où l'on est si pressé d'arriver qu'on a inventé les automobiles. Mais je suis sûr qu'il continuera et je lui souhaite de tout cœur. » On imagine aisément le plaisir que causèrent ces lignes au jeune compositeur, alors fervent admirateur de Claude Debussy.

Le 12 septembre 1904 Paul se marie avec Charlotte de Saint Quentin. Le mariage religieux est célébré dans l’église de Camoël. Les noces se poursuivent au manoir familial de Kerbili, dans la pure tradition des noces bretonnes : binious et bombardes animent cette joyeuse assemblée. Le jeune couple part habiter à Paris.

1905 : La Société Nationale de Musique donne la Suite bretonne. Cette jolie suite, écrite primitivement pour 2 pianos, fit beaucoup pour la réputation naissante du compositeur. Fauré l'aimait particulièrement, Maurice Ravel aussi. Paul Ladmirault écrit alors à sa mère :

Paris le 18 novembre 1905,

« J'ai le plaisir de t'annoncer que Gédalge est ravi de ma Suite Bretonne. Il trouve l'orchestre excellent ce sera donc enfin la première orchestration que j'élabore.

Ravel était présent à l'exécution. Il m'a dit que mon scherzo était épatant. J'avais envie de lui demander s'il ne se payait pas ma cafetière ?

Je t'avoue que j'ai été abasourdi de cette raclée de compliments. Si je m'attendais à ce que l'auteur des Jeux d'Eaux prît plaisir à mes danses de Bigoudens ! »

1909 : C’est la composition de Brocéliande au matin poème symphonique donné aux Concerts Colonne et au Châtelet. Ce tableau musical est accueilli chaleureusement par le public et la critique. On peut lire dans Le Journal du Soir « C'est un poème symphonique tout lumineux, d'une grande fraîcheur d'inspiration, et qui évoque certaines fresques idylliques du peintre français Pierre Puvis de Chavannes. Il fait le plus grand honneur au compositeur et a été chaleureusement accueilli. »

Il reprendra son poème symphonie dans l’ouverture de son opéra Myrdhin (breton) (Merlin en français) qu’il commença durant sa période parisienne. Durant cette période d’avant-guerre, Paul Ladmirault a su se placer aux côtés des plus grands compositeurs de la musique française. Les éloges ne lui ont pas manqué. Terminons ses années parisiennes par l'hommage de son condisciple Florent Schmitt qui écrit dans le journal La France du 26 mars 1911 : « De tous les musiciens marquants de la génération qui monte, Monsieur Paul Ladmirault est peut-être le plus doué, le plus original, mais il est aussi le plus modeste et, dans notre siècle d'arrivisme, la modestie à tort. » Ces paroles allaient bientôt prendre valeur de prophétie.

Mais voici la grande guerre 14-18. Quatre années et demie d'interruption. Parti de Kerbili en Camoël dans le Morbihan le premier jour de la mobilisation, il ne reviendra qu'après l'Armistice. Il établit une intense correspondance quasi quotidienne, avec sa femme durant ses longues années de guerre.

Que sont, pour le compositeur, ces terribles années ? Il suit son régiment, le 81ème Territorial, dans les tranchées et prend part aux combats. A Hebuterne, près d’Arras, il se battra pendant 5 jours consécutifs. Avec un humour féroce, il parle de la région d’Artois :« On ne s’amuse décidement pas en Artois ! Cette contrée qui jouit je crois de la réputation de propreté modèle qu’on oppose à la saleté bretonne est en réalité un vrai cloaque. On y parle un jargon inintelligible et l’on y trouve souvent des indigènes aimables comme des portes de prison et bouchés hermétiquement »

Sa nature délicate s'accommode mal de la vie des poilus. Sa correspondance, durant ces sombres années, est révélatrice de son état âme : « Je ne pense guère à la musique qu'avec regret, comme à une chose très lointaine ou à une personne chère défunte. Nous sommes vertueux maintenant. Les bosquets arrosés d'accords ont fait place au paysage fangeux. La musique insinuante et tortueuse aux harmonies richissimes du magicien Debussy a cédé le pas à la pétarade de l'immortel 75. Nous avons le défilé des poilus, mes compagnons d'infortune, braves gens dont la pensée évolue souvent vers une bouteille de piquette et la manière de s'en servir sous la mitraille. »

Dans une autre lettre, il nous donne, en décembre 1915, son analyse de la guerre en répondant à sa chère femme : « Tu vois les choses tout en rose pour la guerre. La sœur roumaine, la cousine bulgare retenant par son tablier la sainte Russie prête à se noyer, pendant que l’Angleterre, Vénus sortant de Londres, et la France, Reine des lavoirs parisiens, repoussent vaillamment la Germanie aux tresses en saucissons. Beau sujet de carte postale ou de gravure symbolique pour le Petit journal illustré ! Malheureusement la Sainte Russie est en piteux état, son bonnet de travers, son tablier déchiré. Aussi la sœur roumaine et la cousine bulgare préfèrent flirter avec les tziganes que de s’occuper de cette nounou. »

Par bonheur, en 1917, sa compétence musicale est enfin reconnue, il passe au 52e territorial et est attaché au théâtre de la 8e armée. Certes, le musicien qui se promène avec les mélodies de Fauré sous le bras, sera bien déçu par le niveau artistique des représentations destinées à soutenir le moral des combattants, mais qu'importe, il peut penser à nouveau à sa chère musique, s'adonner avec passion à la lecture d'œuvres nouvelles, se tenir au courant de la vie musicale à Paris grâce aux nombreux amis qu'il y a laissés.

Cette même année, il fait la connaissance d'un ancien danseur de l'opéra, Cléret etcollabore avec lui pour un ballet La Prêtresse de Korydwen. Composition pour le moins heurtée. Il écrit soit dans le trimbalement d'un camion, soit assis sur une caisse au hasard d'un quelconque cantonnement, (source de moments d'exaltation joyeuse, mais aussi marqué de courts instants de profond abattement).

Et le 17 juin il avoue dans cette belle lettre à sa femme :

« Aujourd’hui tout me semble préférable à ma vie incertaine du lendemain, car le principal est de sauver ma musique. Vœu peut être égoïste, soit…Je suis égoïste et je dois l’être, car j’ai conscience qu’après avoir écrit tant d’œuvres qui ne demandent qu’à être perfectionnées pour être appréciées :

Mon opéra Myrdhin, ma symphonie, mon poème symphonique, mon ballet, mon Dominical, j’ai le droit et le devoir d’être égoïste pour que ce travail ne soit pas bêtement perdu.

J’ai quelque chose à faire et à dire dans l’existence.

Pour que cette phrase soit moins orgueilleuse, j’ajouterai qu’il y en a bien d’autres, mais j’en suis. Aussi est-ce avec un féroce égoïsme que je dois défendre ma vie, ma carrière et l’achèvement de mon œuvre. Je n’ai pas commencé tout cela pour en faire des chiffons. D’ailleurs, je suis résolu à tout pour la musique et ce qu’on y trouvera à redire, je m’en fous. »

C’est l’unique fois dans toute sa vie que Paul Ladmirault laissera échapper ce qu’il pense de lui-même et de son œuvre.

Ses œuvres figurent pourtant toujours au programme des grands concerts parisiens. Les compositeurs de l’arrière offrent à leurs confrères du front le réconfort moral des exécutions publiques : le 22 juin 1916, salle Gaveau, Alfred Bruneau ouvre le premier « Concert des Mobilisés » Au programme des pages symphoniques et lyriques de 8 compositeurs : un disparu, un blessé, un réformé temporaire, 5 mobilisés.

Le Chant funèbre de Mydhin de Paul Ladmirault est en bonne place et reçoit un accueil enthousiaste, et l'on peut lire dans La Critique Musicale : « Le Chant funèbre de Myrdhin de Monsieur Paul Ladmirault, possède une élévation de pensée et une profondeur de sentiment qui rendent son audition particulièrement émouvante. Nature exceptionnellement douée, Monsieur Paul Ladmirault n'a pas encore obtenu la renommée auprès du grand public. Mais les musiciens estiment hautement l'originalité savoureuse et caractéristique de son vocabulaire harmonique et la poésie rêveuse, la couleur captivante à l'accent personnel qui lui sert à évoquer l'atmosphère de sa terre natale. »

Terminons cette longue période de guerre par un portrait du soldat de deuxième classe compositeur, tracé par un de ses camarades de combat Georges Péaud :« Ce qu'est l'homme ? Demandez-le aux poilus du 81e territorial qui ont connu le brancardier Ladmirault. Ils vous diront combien ils apprécient ce brave cœur, ils se plairont à vous dépeindre le doux rêveur qui aimait à s'isoler pour siffloter des airs qu'il cherchait sans cesse et qu'il notait d'un crayon rapide sur le petit carnet vert qui ne le quittait jamais.

Chacun respectait sa rêverie et, s'il en sortait parfois, c'était pour se livrer avec quelques camarades à des dissertations brillantes, interminables, toutes pétillantes d'esprit et que rendait particulièrement intéressantes et instructives sa prodigieuse mémoire abondamment pourvue d'anecdotes et d'aperçus curieux sur les sujets les plus éclectiques. »

|

(coll. famille Ladmirault) DR. |

Après cette longue et pénible période d'absence, Ladmirault n'aspire plus qu'au calme et au silence pour se remettre passionnément à la composition. Il quitte Paris. Il sait qu'il aura le sort des rêveurs, mais qu'importe personne ne l'empêchera de composer sa propre musique. Les absents ayant toujours torts, l'abandon de la capitale va lui faire perdre peu à peu la notoriété qu'il avait acquise. Dès lors, sa vie s'écoule calmement en Bretagne, à Nantes et pendant les vacances à Camoël dans la demeure familiale Kerbili, entouré de sa femme et ses 5 enfants.

En 1920, à 43 ans il est nommé professeur de contrepoint, fugue et composition au Conservatoire de Nantes. Comment le voit un de ses élèves, Théodore Lenoir ? « Robuste, visage pâle et calme, les traits fins éclairés par deux yeux immenses d'un bleu limpide, inoubliable. Légèrement penché en avant, il fume une cigarette roulée à la main, grosse comme un crayon. Ses gestes sont rares, ses paroles mesurées, coupées de silences. De toute sa personne rayonne une telle simplicité que tous ceux qui l'approchent sont rapidement mis en confiance. Il réalisait pleinement l’heureuse association du talent de l’artiste et des dons exceptionnels du pédagogue. Il possédait au plus haut point l’art de rendre intelligible les données souvent complexes et ardues du problème de l’écriture musicale. Sa vigilance était à la mesure de sa bienveillance »

Mais la voix de l'artiste ne se tait pour autant, Paul Ladmirault concilie les exigences du professorat et les travaux du compositeur. Il termine l'orchestration de son ballet La Prêtresse de Korydwen qui est jouée en décembre 1926 et janvier 1927. Malgré quelques critiques faites à la mise en scène, la presse est élogieuse et son ami Emile Vuillermoz s'engage hardiment dans la lutte contre le parisianisme étroit : « On sort de ce spectacle avec une impression d'enrichissement. C'est qu'en effet, la musique de Paul Ladmirault n'est pas celle d'un pauvre. Ce compositeur possède un génie rare et foisonnant qui, sous une forme discrète et parfois même timide, cache une extraordinaire opulence. Possédant tous les dons sauf celui de se mettre en valeur, cet admirable artiste, breton bretonnant, terré dans sa province, ignorant résolument toutes les roueries habituelles et élémentaires de sa profession, n'arrive pas à prendre le pas sur la cohorte d'arrivistes qui, connaissant mieux que lui la règle du jeu, lui barrent effrontément la route. » Son ami Vuillermoz poursuit ainsi : « Le cas Paul Ladmirault est extrêmement significatif : il dénonce toutes les tares de notre vie musicale férocement centralisée et soumise à la dictature du snobisme. Il met en lumière le manque de clairvoyance et de goût du public parisien, incapable de consacrer spontanément les vraies valeurs. »

Malgré ce manque de reconnaissance de la capitale Paul Ladmirault poursuit ses compositions dans son style bien personnel sans se soucier de la mode musicale parisienne.

En 1925, c'est la musique d'un film tiré du roman d'Alphonse de Chateaubriand, grand prix de l'Académie Française, La Brière, vaste marais breton à la porte de la maison de vacances de Paul Ladmirault. Il en tira un poème symphonique plein de poésie. Créée en 1926 à Paris, aux concerts Pasdeloup sous la direction de Rhené Baton, ce fut un immense succès ! Pourtant tempéré par le compositeur qui trouvait son orchestration trop timide. Voici ce qu’il disait le lendemain de la représentation : « Que sont mes paysanneries à cotées des splendeurs fulgurantes de Ravel, et de Stravinsky, mes 2 idoles ! Je veux m’en approcher et savoir faire chahuter l’orchestre avec leur adresse ! »

|

| carte du Conservatoire de Nantes signée de son directeur Louis Brisset, années 1930 (coll. famille Ladmirault) DR. |

Après 1930, Ladmirault s'adonne surtout à la musique de chambre, mélodies, chœurs, quatuors vocaux.

Toujours à la recherche de son idéal de clarté et de concision, il nous dit : « J'arrive à simplifier. Ce sera moins touffu. Trop de notes n'ajoute rien. »

Il tourne alors ses regards vers le XVI siècle français. Il aimait beaucoup les poésies d’Antoine de Baïf une des figures de la pléiade, dont les vers métriques contiennent eux-mêmes leur musique, laquelle, disait-il, vient toute seule et sans effort. Ses chansons tirent leur délicate beauté de l’heureuse rencontre du poète renaissant et du musicien renouant, par-delà les siècles, avec la tradition de clarté et d’élégance de la musique française.

Fasciné par la musique écossaise, il donne vie aux mélodies populaires avec les chansons écossaises : recueil de 10 chansons où piano et voix convergent et divergent. Ces chansons sont un condensé du génie du compositeur : refrains joyeux, douce ballade ou nostalgie poignante : tout est simplicité dont seuls les grands artistes ont le secret. A 55 ans il compose son unique Quatuor à cordes. « J’arriverai bientôt, à saisir la couleur spéciale à la musique écossaise sans plus jamais faire appel au folklore. » C’est ce qu’il fit dans son Quatuor.

Toujours durant ses vacances, en 1935 Paul Ladmirault écrit Les Mémoires d'un Ane d'après le livre de la comtesse de Ségur. 7 pièces pour piano dans lesquelles il décrit d'une plume alerte et élégante dans une langue musicale joliment experte, les exploits de l'âne Cadichon. Le texte a été écrit par Paul Ladmirault et remanié par mon père. Cette œuvre est dans l’esprit de Pierre et le loup de Prokofiev. Dans le Journal du Temps, Florent Schmitt nous dit « Un chef d’œuvre de joie, d’ironie, de mélancolie et d’humour. Mme de Ségur eut été surprise et orgueilleuse d'une telle collaboration. »

En 1938, son fils Daniel est ordonné prêtre, il lui compose une Messe brève*, pour chœur et orgue. La critique musicale nous rapporte : « Œuvre qui cherche à toucher le cœur et l’esprit en utilisant les moyens les plus simples pour aller droit à l’essentiel. L’agnus Dei donne un caractère lumineux de sérénité, c’est une véritable prière. »

Ses dernières œuvres furent un quintette à vent et piano, une remarquable Sonate pour clarinette et piano écrite en 1942. L’œuvre, à la fois volontairement et naturellement simple, témoigne de la même recherche de clarté et de simplicité, et affirme une technique d'écriture parfaitement maîtrisée.

Le 30 octobre 1944, Paul Ladmirault s’éteint dans sa vieille demeure de Kerbili en Camoël dans le Morbihan, de la maladie de Parkinson. Sa disparition comme sa vie, ne fit pas de bruit, la guerre dans son absurdité le condamne à l’anonymat, mais sommes-nous sûr qu’il ne l’eut point souhaité ainsi ?

Paul Ladmirault avait une vaste culture littéraire due à sa curiosité de tout. Cette érudition associée à une très haute compétence nous a valu des chroniques musicales remarquables dans divers journaux ou revues, entre autres Ouest Éclair. Ses enthousiasmes littéraires sont ceux d'un lecteur passionné et ardent. Péguy, Claudel, Rimbaud, Montalembert et bien d'autres. En ces instants de délectation littéraire, un seul et même désir : la musique. La découverte d'une œuvre nouvelle débouche tantôt sur un projet musical, tantôt sur un irrésistible élan de ferveur chrétienne. Dans l'œuvre de Ladmirault deux aspects de son talent original, une grande permanence dans la nature de son inspiration et une évolution consciente et parfaitement contrôlée de son style.

Il n'a pas été un grand voyageur sinon en imagination : « Je déteste les voyages, à moins que ce ne soit pour aller dans les endroits qui me plaisent avec ceux qui me plaisent. Et encore ! Je suis des plus casaniers. D’ailleurs il est impossible de rien réaliser quand on ne tient pas en place. L'étude, le travail, la composition ne sont permis qu'à ceux qui sont sédentaires. »

Ayant lu Les Moines d’Occident de Montalembert, il écrit à sa femme : « Montalembert parle des bardes avec la plus grande sympathie et avec une érudition remarquable, aussi son récit est passionnant. Il paraît que les chants populaires des Hébrides sont une merveille. »

|

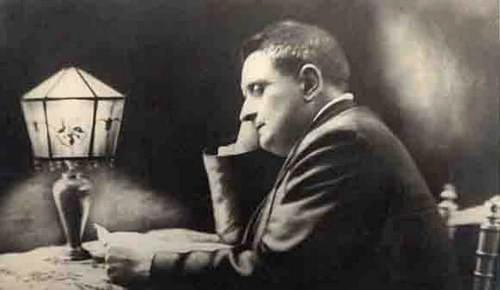

| à sa table de travail (coll. famille Ladmirault) DR. |

L'attachement à sa Bretagne natale l'entraîne vers les pays celtes, l'Ecosse, l'Irlande dont il aime les légendes au mystère envoûtant, dont il admire les belles mélodies populaires. Il souligne la véritable analogie qui existe entre la musique irlandaise et la musique populaire bretonne mais en précisant que la première est plus civilisée que la seconde car plus riche et mélodieusement plus développée qu’en Bretagne. Il soutient l'infériorité de la musique savante devant le folklore, libre de toutes règles d'écoles et nous dit : « O L'Ecosse, l'Irlande ! pays où spontanément a germé la plus suave musique populaire du monde, à la saveur d'un fruit sauvage, au parfum étrange que nulle musique savante, fut-elle de Stravinsky ou de Ravel, ne possédera jamais. »

La critique musicale Gisèle Brelet nous dit que : « Le conflit de la musique populaire et de la musique savante est vaincu par Paul Ladmirault car il a su, malgré toute sa science, retrouver la spontanéité, la pureté du folklore et s'en approprier la fraîcheur et l’ingénuité… » Ce n'est pas seulement la nature des pays celtiques qui l'enchante, mais aussi les dialectes différents, l'histoire des anciens bardes à la fois théologiens poètes et musiciens.

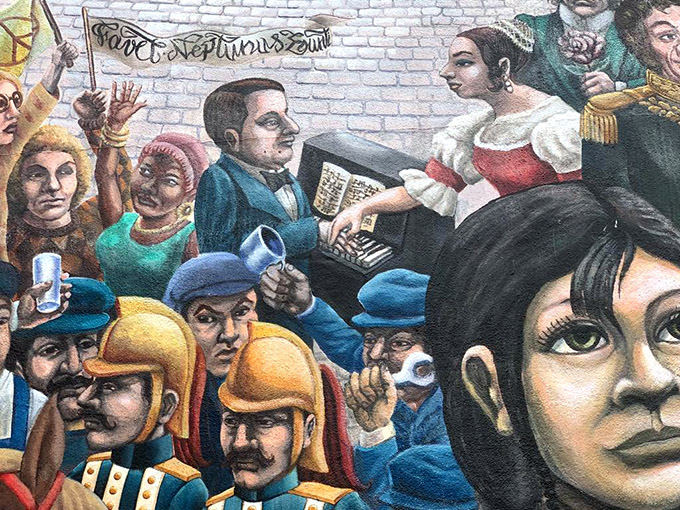

En septembre 1908, Paul Ladmirault est reçu ovate du « Gorsedd de Bretagne » (association créée en 1900 : Fraternité des druides, bardes et ovates) et prend le nom d’Oriaf. Il est l’un des premiers compositeurs membre du groupe artistique « Seize Breur » (Sept Frères), mouvement artistique celte breton de l’entre-deux guerres qui défend la culture et la création bretonne. En 1952 le Conseil municipal de Nantes a donné le nom de Paul Emile Ladmirault à une place du centre-ville et en 2008 une plaque a été posée rue Malherbe sur la façade de la maison familiale. En 2011, c’est le Mur tombé du ciel peint par David Bartex, avec une multitude d’illustres personnalités nantaises qui y sont représentés. Paul Ladmirault y figure, jouant sur son piano et ainsi fait bien parti des figures iconiques de la ville de Nantes.

Aujourd’hui sa musique est bien vivante et traverse les frontières : Japon, Etats-Unis, Allemagne. En France l’Association des Amis de Paul Ladmirault est très régulièrement sollicitée pour des partitions, des CD ou encore des livres…

Pour terminer ce bref survol biographique, il est intéressant de citer cet émouvant extrait d’une lettre de sa femme qui nous parle de la fin de vie de Paul : « J’aimerais vous dire la fin de vie de Paul, alors que nous étions isolés dans la poche de St Nazaire, tout comme Ravel, Paul ne pouvait plus écrire, il était hanté par la pensée de la mort et de ce qui suit. C’était un mystique un curieux que l’au-delà avait toujours préoccupé. Il cherchait une issue, un éclair et parfois je l’entendais dire : Si on ne croit pas, on ne sait rien …

L’auteur de ces lignes, organiste à Nantes, en compagnie de son frère Paul-Ronan Ladmirault (hautbois) et de sa fille Claire Ladmirault (flûte traversière) a fondé en 2014 le « Trio Ladmirault » qui a à cœur de faire découvrir la musique de leur aïeul. On lui doit notamment des transcriptions réalisées pour cette formation : Le Tambourinaire, Rosies et Le bal extrait des Variations sur un air de Biniou.

Florence Ladmirault,

(avec la collaboration de son père Paolig Ladmirault)

[d’après le texte d’une conférence donnée le 3 février 2024 à « La Folle Journée de Nantes »]

* NDLR : En 1955, la compositrice et musicologue Pierrette Mari commentait ainsi cette œuvre : Datant de 1937, à une période de son art où Paul Ladmirault se dégageait de plus en plus de tout système pour essayer d’atteindre à la simplicité pure, la « Messe Brève » se distingue par un style de tenue volontairement égale. Cette œuvre solide, bien dans le caractère d’un maître classique, est écrite pour Chœur à 4 voix mixtes et orgue. Elle comprend quatre mouvements : Kyrie, Gloria, Sanctus, Agnus Dei. Le Sanctus est coupé d’une belle page pour orgue seul accompagnant l’élévation suivie du Benedictus. Le quatuor est composé avec tout le raffinement d'une polyphonie dépouillée pouvant se passer d’accompagnement. Nul effet extérieur ne distrait l’auditeur de la méditation que l’auteur sollicite de lui dès le début.

« Plus on apprend, plus on éprouve le besoin de s’approcher de l’idéal poursuivi » a dit Paul Ladmirault. C’est peut-être dans sa « Messe Brève » que le musicien va au plus près de cette recherche. La partition, très soignée, comprend une partie du quatuor vocal seul. (in Le Guide du Concert, mars 1955)

|

| Le "Trio Ladmirault" fondé en 2014, formé de Paul-Ronan Ladmirault, hautbois, Florence Ladmirault, organiste, chef de choeur à Nantes, Claire Ladmirault, flûte traversière (coll. famille Ladmirault) DR. |

Paul Ladmirault

Dixième anniversaire de sa mort

Le 30 octobre 1944, Paul Ladmirault, âgé de soixante-sept ans, s’éteignait au manoir de Kerbill, à Pénestin, dans sa chère Bretagne où il était né et qu’il n'avait jamais quittée, sauf une fois, une fois qui dura quatre ans, pour servir la France comme brancardier au 81e Territorial.

C’est à Nantes, sa ville natale, qu’il fit ses premières études. Tout jeune, il écrivit une sonate pour violon et piano qui lui attira les plus chauds encouragements de Bourgault- Ducoudray. Un peu plus tard — il était encore au lycée — on le vit s'attaquer audacieusement à un opéra en trois actes : « Gilles de Retz ». L’opéra fut représenté à la salle des Beaux-Arts, puis on voulut le porter sur la scène du Théâtre Graslin, mais le jeune compositeur, sans se laisser éblouir par ce succès local, refusa et, sagement, vint à Paris suivre les cours du Conservatoire.

Il y avait alors au Conservatoire deux classes fameuses : celle de Gédalge et celle de Gabriel Fauré. Presque tous les plus grands compositeurs du début de ce siècle devaient en sortir : Ravel, Florent Schmitt, Roger Ducasse, Louis Aubert, Jean Huré, Charles Kœchlin, Laparra... Paul Ladmirault fut leur condisciple et, dira Louis Aubert, devint « l'un des élèves chéris de Gabriel Fauré ». Par la suite, il fit partie du groupe des compositeurs bretons, avec Guy Ropartz, Piriou, Aubert, Paul Le Flem. Louis Vuillemin son élève, nantais comme lui.

Tous ces compositeurs furent ses amis. Mais il en eut bien d’autres. Au début de la guerre de 1914, il écrivait plaisamment à Madame Ladmirault : « Reçu des nouvelles de l'ami Barlow, musicien anglais, car, comme tu le sais, j'ai des relations musico-internationales étendues : l'Angleterre, Barlow, Peter Warlock ; l’Allemagne. Klemperer ; la Hongrie, Szanto ; l’Espagne, Falla, Turina ; l’Italie, Casella ; les Balkans, Enesco, Riadis, Bibenbaum ; la Pologne, Godebski, etc... Tous musiciens intelligents, cultivés, charmants. Et quelques-unes de ces nations ont pénétré dans notre appartement. Un soir même j’étais le seul Français de l’assistance... »

Et, malgré toutes ces amitiés et ces relations, la production de Paul Ladmirault resta mal connue. Point inconnue car sa partition pour le « Tristan et Yseult » de Bédier fut jouée à l’Odéon, après avoir été créée à Nice ; son ballet « La Prêtresse de Koridven » pénétra sous la coupole de l'Opéra, les grandes associations symphoniques et les concerts de musique de chambre firent entendre presque toutes ses œuvres en première audition, mais le nom du compositeur figurait rarement sur les programmes, trop rarement au gré de la critique qui, quasi-unanime, en manifestait le regret à chaque présentation nouvelle.

Toutefois, Paul Ladmirault ne s'inquiétait guère de cette situation. Il travaillait à Kerbili dans l'enthousiasme, n’achevant une œuvre que pour en commencer une autre. Pour rien au monde, on ne l’aurait décidé à venir faire sa cour à la Capitale, cette faiseuse, et défaiseuse aussi, de réputations. Il alliait, d'ailleurs, à une modestie légendaire un esprit d'indépendance farouche. Il s'écartait fièrement des cohues, dit R. Dézarnaux, et ne comptait que sur la qualité de son œuvre, constate R. Dumesnil. Et puis, il aimait la solitude, comme tous ceux qui ont une grande passion à épancher, et la création musicale était la grande passion de Paul Ladmirault.

Mais, à un autre égard, le contact permanent du compositeur avec sa chère Bretagne, son inspiratrice, devait lui permettre, comme écrit Pierre Blois, de créer de toutes pièces une œuvre dans laquelle sa personnalité s’épanouit sans luttes, sans heurts, dans la plénitude de sa pensée ». Et l’on songe à ce qu’écrivait Debussy : « Paul Ladmirault, dont la musicalité rêveuse et fine, comme un peu peureuse de se trop formuler, témoigne d'une vraie nature d’artiste ».

On trouve, en effet, dans sa correspondance, si précieuse pour qui voudrait approfondir le vrai caractère de son art, maints exemples de cette discrétion, de cette peur de trop dire ou de ne pas assez bien dire, en cédant à la facilité. Ainsi, il lui arrive un jour d'écrire « comme par hasard quelques mesures excellentes venues sans effort, comme si elles existaient déjà ailleurs ». Et, tout de suite, il ajoute : « II ne faut pas accueillir sans prudence des Inspirations pareilles qui peuvent être des réminiscences, comme celles de « Coco de Génie » le célèbre personnage de Louis Dumur ». Sans doute n’a-t-il pas oublié le conseil de Beethoven : « Tu dois tout créer en toi-même ».

Mais cela ne l’empêche pas de se forger une technique, « sa » technique, à petits coups, en puisant à toutes les sources (n’avait-il pas, dans son jeune âge consulté d’Indy après Fauré ?) et en tournant ses regards vers l’avenir. Après avoir entendu le « Sacre », il voudrait composer « quelque chose de nouveau, même d’outrancier... A quoi bon ressasser ce qui a été dit ? » Et, le premier compositeur avant Messiaen, semble-t-il, il parle des « mines d’or inexplorées » que sont les folklores de l'Ecosse et des Indes...

Faut-il chercher ailleurs que dans cette rare disposition d’esprit le secret de l'attachante personnalité, toute de fraîcheur et de jeunesse, qui se dégage de son œuvre et qui devrait rendre celle-ci sympathique à la génération montante ?

Gabriel Bender

(in Le Guide du Concert, novembre 1954)

[coll. et numérisation DHM]

Quelques œuvres de Paul Ladmirault

à travers Le Ménestrel

Voici quelques extraits du périodique relatifs à ce musicien et compositeur éclectique un peu oublié aujourd'hui. Né le 8 décembre 1877 à Nantes (Loire-Atlantique) et mort le 30 octobre 1944 à Camoël (Morbihan), élève du Conservatoire de Paris à partir de 1895 (classes de Gabriel Fauré, Antoine Taudou et André Gedalge), professeur au Conservatoire de Nantes, militant breton convaincu, une grande partie de ses compositions est étroitement liée avec la Bretagne.

« Peut-être n'était-il point indispensable d'écrire, après Wagner, de la musique en l'honneur de Tristan et d'Yseult, Mais, puisque M. Paul Ladmirault a jugé bon de le faire ne le chicanons pas à cet égard. Reliant par un Interlude les actes deuxième et troisième du drame écrit par MM. Joseph Bédier et Louis Artus, il nous a symphoniquement décrit les préparatifs du châtiment de la reine coupable, l'arrivée de Tristan qui l'enlève sur son cheval, la poursuite, sorte de « course à l'abîme » qui s'achève plus heureusement, sous les calmes ombrages de la forêt du Morois. Apaisement. Hymne d'amour murmuré par les arbres hospitaliers...

La musique de M. Ladmirault est intéressante, pittoresque, et forme un vivant commentaire du tableau qu'elle s'est proposé. Cette pièce ne constitue d'ailleurs qu'un fragment de la partition, laquelle, si je ne me trompe, n'est point encore totalement achevée et formera un « drame lyrique » que nous entendrons prochainement sur une de nos scènes parisiennes. »

(23 avril 1920, p. 172)

« [Les Concerts de la Schola de Nantes] Au concert de février sera donnée l'une des œuvres de l'éminent compositeur nantais Paul Ladmirault : Tristan et Isolde dans la Forêt, poème symphonique d'une admirable envolée et d'une science musicale de premier ordre. »

(27 août 1920, p. 338)

« L'autre nouveauté était représentée par Tristan dans la forêt du Morois, poème symphonique de M. Paul Ladmirault, où s'affirme en maints endroits la marque d'un talent très solide et très sûr, mais qui a paru développé à l'excès parce que le plan en reste incertain, que les idées y manquent de relief et d'expression, enfin parce que le double sentiment descriptif et dramatique qui, dans l'intention de l'auteur, doit animer tout l'ouvrage, ne se dégage que trop tard et trop timidement. Signalons pourtant quelques beaux effets sonores, les uns très personnels, les autres un peu trop prévus. »

(4 février 1921, p. 45)

« Opéra. — La Prêtresse de Korydwen, ballet en deux tableaux de MM. Albert JUHELLÉ et Georges CLÉRET ; musique de M. Paul LADMIRAULT.

Il y a entre les deux tableaux de ce ballet un déséquilibre singulier.

Le premier nous montre le rapt de Huheldeda, prêtresse de Korydwen (la Cérès celtique) par le chef calédonien Morvar'ch (dont le nom, s'il ne s'agissait d'une pantomime, risquerait de sonner désagréablement aux oreilles de la police). Cela ne va pas sans cortèges religieux, cérémonies, danses symboliques, bacchanales, batailles entre les druidesses et les pirates, et éclipses de lune ; bref, deux cultes, deux dieux, deux mondes, avec leurs prêtresses, leurs fidèles et leurs soldats, s'affrontent d'abord longuement sur la scène de l'Opéra. Tout cela semble annoncer un grand ouvrage.

Après quoi, le second tableau expédie tout bonnement en un quart d'heure le mariage du pirate et de la druidesse, ramené aux proportions d'une noce de campagne, avec quelques danses, un ou deux chants et la bénédiction nuptiale donnée à la hâte par un druide barbu. En sorte que ce second tableau laisse la plus fâcheuse impression de brièveté étriquée.

La partition de M. Paul Ladmirault abonde en mérites estimables. Le premier tableau se recommande par une réelle solidité symphonique et par le plus louable souci de donner à la pantomime un judicieux commentaire musical. Quelques thèmes essentiels sont employés, rappelés, variés et développés à bon escient. Les danses, à demi rituelles, à demi sauvages, où évoluent tour à tour les druidesses et les pirates, ont de l'animation et du mouvement. On y voudrait seulement une invention plus personnelle et une instrumentation plus colorée.

Il semble que M. Paul Ladmirault ait fait appel, dès ce premier tableau de son ouvrage, à des emprunts au folklore celtique, dont le second tableau paraît presque tout entier rempli. Mais tout n'est pas également précieux dans ces « trésors » de la tradition populaire. Les thèmes ainsi utilisés par M. Ladmirault ont pour l'ordinaire assez peu de saveur : en outre, leur allure mélodique et rythmique, cette sorte de déhanchement heurté qui caractérise les thèmes celtiques, les rend peu propres à l'élaboration symphonique selon les habitudes de notre art, tel qu'il est aujourd'hui et la recherche de la couleur locale aboutit de la sorte à un effet de contrainte et d'artifice.

Mlle C. Bos a montré beaucoup de grâce dans le rôle de la prêtresse et M. Peretti, de juvénile ardeur dans celui du guerrier calédonien. A côté d'eux Mlle Soutzo et M. Thariat ne méritent que des éloges. Les chants du second acte ont été bien dits par Mlle Tessandra et M. Cambon, moins bien par Mlle Lalande. M. Ruhlmann conduit l'orchestre avec sa maîtrise accoutumée.

Quant au spectacle, il faut convenir qu'il est terne, monotone et, pour tout dire, ennuyeux.

Jean CHANTAVOINE. »

(24 décembre 1926, p. 547)

« [Concerts Pasdeloup] Ce fut une heureuse idée que la mise au concert d'un fragment de la Prêtresse de Koridwen de M. Paul Ladmirault. Les Danses du festin, empreintes d'un attrayant exotisme, sont intéressantes parleurs mélodies si bien dessinées et par leurs rythmes si entraînants. Le succès en fut vif, et nous souhaitons qu'il engage nos associations symphoniques à mettre moins rarement sur leurs programmes le nom de ce musicien de sûre valeur. »

(24 février 1928, p. 85)

« Théâtre Sarah-Bernhardt. — Tristan et Iseut, pièce en trois actes et neuf tableaux dont un prologue, par MM. Joseph BÉDIER et Louis ARTUS ; musique de scène de M. Paul LADMIRAULT.

Qui ne connaît et n'apprécie le Roman de Tristan et Iseut que M. Joseph Bédier a tiré de nos vieux poèmes celtiques ? C'est une belle œuvre ; un charmant talent d'écrivain y a partout su cacher la rare science d'un érudit. Avec une indéniable habileté, M. Artus a transposé sur la scène le roman de M. Bédier. Cela pour faire plaisir à M. André Brûlé, dont le talent de metteur en scène s'est déjà maintes fois révélé. Dans de justes décors de M. André Boll, nous avons vu vivre les illustres et chers personnages ; Mme Madeleine Lély nous a touchés, nous a émus. Mais la vie sur la scène, pour tous ces héros, n'est qu'une réduction de la vie qui est leur dans le libre domaine de notre mémoire et de notre imagination. Sur la scène, une mystérieuse quatrième dimension leur fait défaut. Cette quatrième dimension, seul un Wagner peut la porter sur la scène, par la magie de la musique. La musique de M. Ladmirault, fort judicieusement voulue tout autre que celle du grand Germain, et qui fait appel à de vieux thèmes celtiques, est de bonne qualité, mais n'ajoute rien au texte.

Telle quelle, ce nouveau Tristan est une œuvre d'artistes, bien présentée, bien interprétée, dont la création, cependant, ne s'imposait pas.

Jacques HEUGEL. »

(29 mars 1929, p. 144)

« Orchestre Symphonique de Paris.

Dimanche 31 janvier. — La Musique à programme est bien souvent une arme à double tranchant ; si elle offre certains avantages, elle présente aussi quelques inconvénients, entre autres celui de jeter la perturbation dans l'entendement de l'auditeur. Il est bien certain, par exemple, que la deuxième partie du poème symphonique de M. Paul Ladmirault, En Forêt, donné en première audition aujourd'hui, ne montre pas très bien « l'existence libre et vagabonde de deux amants ». — Cela d'ailleurs, n'a pas beaucoup d'importance, l'essentiel étant que l'auteur ait fait, en l'occurrence, un morceau digne de la réputation dont il jouit : c'est ce qu'il fit. — La pièce est peut-être un peu trop longuement développée ; elle n'en reste pas moins une chose fort intéressante, écrite de main de maître. Sur la trame serrée sont brodés maints dessins et arabesques d'un charme qui retient l'attention, force l'admiration ; et puis de l'oeuvre entière se dégage un sentiment très poétique, très noble, sans les contingences d'une précision descriptive tout à fait inutile : l'entité transposée en musique, c'est la forêt avec ses arômes, ses bruissements, son caractère sacro-saint de nef gothique. — Voilà ce que M. P. Ladmirault nous a révélé. »

(5 février 1932, p. 59)

« Œuvres de Paul Ladmirault (9 mars). — Dans une récente séance, les Concerts Servais ont consacré une large part de leur programme à des oeuvres de musique de chambre de Paul Ladmirault. Quatre chansonnettes de Baïf et l'Aubépine, interprétées par Mlle Branèze, la délicieuse suite pour piano intitulée Les Mémoires d'un Ane, la belle Sonate pour violon et piano jouée par MM. R. Debonnet et M. Servais, des quatuors vocaux exécutés par « l'Accord parfait » permirent d'apprécier, sous ses divers aspects, l'incontestable talent du compositeur. Il est à souhaiter que de telles pages soient entendues plus fréquemment dans les concerts. J. V. »

(29 mars 1935, p. 11)

Collecte par Olivier Geoffroy

(janvier 2021)