|

JACQUES OFFENBACH

|

|

| (dessin

à

la plume de Max Méreaux) DR. |

par Camille LE SENNE, 1914

in Encyclopédie de la musique et Dictionnaire du Conservatoire

fondé par Albert Lavignac,

(Paris, Librairie Delagrave, 1931)

Jacques Offenbach, né à Cologne le 21 juin 1819, mort à Paris le 5 octobre 1880, fils d'un chantre de la paroisse israélite de Cologne, Juda Eberscht, a fait en réalité une carrière purement française. Il entra très jeune au Conservatoire dans la classe de violoncelle, devint violoncelliste à l’Opéra-Comique, fut en 1849 chef d’orchestre du Théâtre-français, où il remporta son premier succès avec la musique de la Chanson de Fortunio, écrite pour le Chandelier, ouvrit en 1865 une scène d'opérette, les Bouffes, d'abord salle Lacaze aux Champs-Elysées, puis au Théâtre-Comte du passage Choiseul, abandonna cette direction en 1866, prit celle de la Gaité en 1872 et mourut à Paris le 5 octobre 1880, après avoir composé 102 ouvrages.

Entre tant d'opérettes, fruits de la verve intarissable d'Offenbach, nous citerons d'abord Pepito, opéra-comique en 1 acte, paroles de Léon Battu et Jules Moinaux, joué aux Variétés le 28 octobre 1853, malgré les proportions minuscules de cette œuvrette, parce qu'elle est la première que son auteur ait réussi à faire entendre sur un théâtre de Paris.

Nous disons « sur un théâtre », car d'autres saynètes d'Offenbach avaient auparavant été exécutées à Paris, dans des concerts : l’Alcôve, notamment, avec Grignon, Barbot, Jacotot et Mlle Bouillé pour interprètes, et le Trésor à Mathurin, devenu plus tard le Mariage aux lanternes, avec Sainte-Foy, Mmes Meillet et Lemercier.

On a raconté maintes fois l'histoire des pénibles débuts d'Offenbach, violoncelliste de talent, compositeur de romances applaudies, s'échouant, faute d'autres ressources, devant un pupitre de chef d'orchestre de la Comédie française, et écrivant pendant les entr'actes des « mélodrames » pour le théâtre, ou des opéras-comiques dont le directeur de la salle Favart ne voulait pas.

L'auteur de la Chanson de Fortunio cherchait péniblement sa voie. L'accueil sympathique fait à Pepito la lui traça sans doute, car toutes les premières opérettes données plus tard aux Bouffes, par Offenbach, sont coulées dans le moule de celle-ci, qui contenait, par parenthèse, un charmant trio et dont Pradeau reprit plus tard, aux Bouffes, le principal rôle, excellemment créé par Leclerc.

|

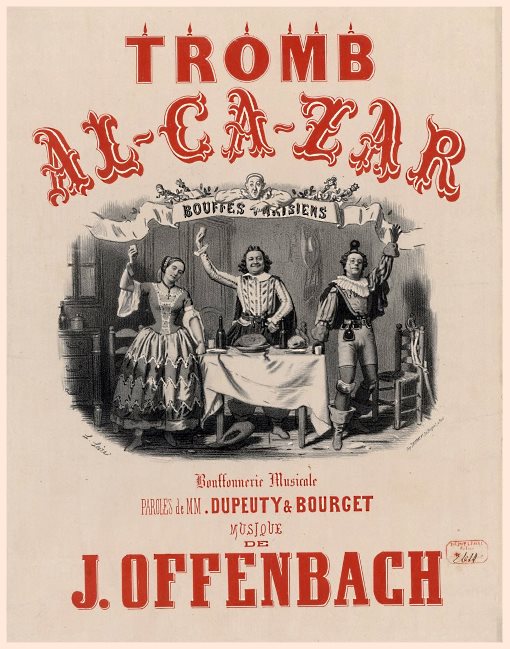

| Affiche de Tromb-al-ca-zar

ou

les Criminels dramatiques, bouffonnerie musicale en un acte, sur un livret de

Charles-Désiré Dupeuty et Ernest Bourget, créée le 3 avril 1856 au Théâtre des

Bouffes-Parisiens. (coll. BnF-Gallica) Partition au format PDF (Partition G. Brandus et Dufour/coll. Max Méreaux, DR.) |

Mentionnons encore, à la date du 31 juillet 1856, aux Bouffes-Parisiens, Le 66, opérette en un acte, paroles de Deforges et Laurencin, musique d'Offenbach.

Dans son humoristique ouvrage sur les Bouffes-Parisiens, M. Albert de Lasalle a partagé en six époques l'histoire de ce petit théâtre :

Première époque : saynètes ne comportant pas plus de deux personnages. Pièce d'inauguration : la Nuit Blanche (5 juillet 1855).

Deuxième époque : opérette en un acte à quatre personnages au plus (Ba-ta-clan, 29 décembre de la même année).

Troisième époque : figuration par un certain nombre d'artistes sans rôles, mais pouvant chanter chacun un morceau (les Petits-Prodiges, 19 novembre 1857).

Quatrième époque : ouvrages en un acte et deux tableaux pouvant mettre en scène jusqu'à cinq personnages (Bruschino, 28 décembre 1857).

Cinquième époque : pièces en un acte avec chœurs et nombre illimité de personnages (Mesdames de la Halle, 3 mars 1858).

Sixième époque : opérettes en un nombre illimité de tableaux (Orphée aux Enfers}.

De concessions en concessions, Offenbach était arrivé en trois ans à ses fins : il était aussi complètement libre sur son petit théâtre que n'importe quel directeur l'est aujourd'hui sur le sien.

Eh bien, ces courtes saynètes qu'Offenbach a écrites au début de sa carrière, gêné par des entraves de toute sorte, ne constituent pas la partie la moins agréable de son œuvre, et bon nombre de ses grandes opérettes seront depuis longtemps oubliées, qu'on se souviendra avec plaisir des spirituelles pochades musicales qui ont pour titre les Deux Aveugles, le Violoneux et Le 66.

Le premier ouvrage d'une importance réelle donné par Offenbach aux Bouffes fut Orphée aux Enfers, « opéra-bouffon en deux actes et quatre tableaux, 21 octobre 1858 », dont le succès fut si considérable que Clément, dans son vertueux et traditionaliste dictionnaire, s'écrie : « L'opéra-bouffon d'Orphée aux Enfers a inauguré dans l'histoire de la musique une ère nouvelle. C'est une date. C'est le point de départ de toute une génération de compositeurs. Presque tous à l'envi ont gravité et gravitent encore autour de cet astre lumineux, qui, à nos yeux, n'est qu'un lampion fumeux répandant une lueur blafarde et exhalant une odeur malsaine (sic). » Orphée était joué par Léonce, Désiré, Tayan, Bache, Mlles Tautin, Garnier, Macé, Enjalbert, Geoffroy, Chabert, Cico, et le même Clément se voit forcé de reconnaître le succès remporté par les morceaux mis en valeur par ces excellents artistes, en ajoutant : « Plusieurs de ces mélodies ne manqueraient pas de charme et d'originalité si elles n'étaient associées au souvenir des scènes les plus grotesques et les plus indécentes. »

La Belle Hélène, paroles de Henri Meilhac et Ludovic Halévy, fut jouée pour la première fois aux Variétés, le 17 décembre 1864. Celte fois, le prudhommesque Vapereau s'avoua converti et daigna écrire : « On se fâche de voir l'Iliade et l'Enéide travesties ; on crie au scandale... Comme si on témoignait plus de respect aux chefs-d'œuvre en les oubliant qu'en les parodiant ! Comme si le rire et le sarcasme des gens d'esprit n'étaient pas pour les œuvres sublimes encore une façon d'hommage... » Les créateurs étaient Dupuis, Kopp, Grenier, Couder, Guyon, Hamburger, Mmes Schneider et Silly.

Rappelons, à l'occasion de cette œuvre initiale, — et ce commentaire pourra s'appliquer à toutes les autres opérettes de la même époque, dont l'analyse serait fastidieuse, — qu'il y a dans notre littérature des deux derniers siècles une succession presque ininterrompue d'œuvres burlesques, satiriques ou dramatiques, dont l'antiquité fait les frais, succession qui commence au Virgile travesti de Scarron, pour aboutir aux opérettes contemporaines, en passant par la Lucrèce de Regnard, l’Alceste de Dominique, l'Homère travesti de Marivaux, les Rêveries renouvelées des Grecs de Favart, et les Petites Danaides de Désaugiers.

Depuis le père Vavasseur, dont le traité De ludicra dictione, publié en 1658, est une fougueuse excommunication du burlesque, jusqu'à Léo Lespès, déclarant sans rire, au lendemain de la représentation d'Orphée aux Enfers, qu'il avait dû, pour chasser le fameux souvenir de cette représentation, prendre, en rentrant chez lui, « son vieil Homère », il s'est toujours trouvé des pédants ou des prudhommes pour stigmatiser ce genre littéraire.

Mais les défenseurs n'ont pas manqué non plus, et parmi les plaidoyers les plus spirituels figure celui du père d'un des auteurs de la Belle Hélène, Léon Halévy, qui, fidèle adorateur de la muse antique, crut cependant devoir excuser les irrévérences de son fils.

On l'eût bien étonné en lui disant alors que ce fils couronnerait un jour, à l'Académie, les traducteurs d'Homère.

Le Carnaval des Revues, paroles de Philippe Gilles et Grangé, musique d'Offenbach, représenté aux Bouffes le 10 février 1860, comporte aussi de curieux souvenirs.

Lorsque fut représenté le Carnaval des Revues, Wagner occupait déjà l'attention du public.

Après mille difficultés matérielles surmontées pour donner des concerts à Paris, choix et aménagement d'un local, recrutement d'un personnel, questions pécuniaires, il était parvenu à s'installer au Théâtre Italien avec son armée d'instrumentistes et de choristes, et pendant les trois soirées du 25 janvier, du 1er et du 8 février 1860, il livra positivement bataille, dans une salle comble, où toutes les opinions musicales d'alors étaient représentées, toutes les curiosités éveillées, toutes les passions en jeu.

La presse, comme le public, s'enflamma pour la question d'art, et, naturellement, les auteurs de revues de fin d'année firent leur profit du différend qui partageait en deux camps le monde musical. Ainsi, certaine tyrolienne de l'avenir, intercalée à la dernière minute dans le Carnaval fies Revues et chantée par Bonnet avec des éternuements grotesques, obtint le premier soir un succès fou et fut, comme on dirait aujourd'hui, un des clous de cette joyeuse folie de carnaval.

Le plus curieux, c'est que, tout en parodiant la musique de l'avenir, l'auteur de cette exquise partition qui a nom la Chanson de Fortunio était, au fond du cœur, acquis à toutes les idées larges et neuves en matière musicale.

Certains articles publiés par Offenbach dans l’Artiste, en 1855, et signalés par M. Adolphe Jullien, en font foi.

« Les partitions de beaucoup de nos compositeurs du jour, écrit-il, ressemblent aux élégantes du boulevard, elles portent trop de crinoline. A la lumière, elles forment un ensemble d'un beau coloris. De près, en déshabillé, an piano, ce sont des fantômes gonflés de vent et de son... La musique lilliputienne, la musique mercantile n'a pour nous aucune espèce de charme. L'art n'a rien à démêler avec ces marchands d'idées qui composent au mètre et à la toise ; ces messieurs seraient probablement eux-mêmes tout étonnés si on les comparait à des compositeurs sérieux ! »

Que de trouvailles non moins piquantes ferait un chercheur eu parcourant les anciens articles publiés par les critiques qu'on pourrait appeler « intermittents », Emile Perrin, Bizet, Saint-Saëns et tant d’autres !

Il suffira de rappeler les titres des autres opérettes d'Offenbach, Orphée aux Enfers, Barbe-Bleue, la Vie Parisienne, la Grande Duchesse de Gerolstein, Madame Favart, la Diva, les Brigands, la Princesse de Trébizonde, Geneviève de Brabant, la Fille du Tambour-Major.

Quant à sa carrière d'opérateur-comique, elle date de 1860. En décembre de cette année, à peine la direction de l'Opéra-Comique avait-elle marqué le terme des succès de Clapisson à la salle Favart en reprenant la Perruche, qu'elle passait à Barkouf. C'était se maintenir en pleine ménagerie, puisque Barkouf était un chien ; on ne le voyait pas, mais on l'entendait aboyer contre ses sujets, car il avait des sujets et gouvernait Lahore. Aux grenouilles qui lui demandaient un roi, Jupiter envoyait une grue ; aux Romains qu'il dédaignait, Caligula donnait son cheval pour consul ; à ses sujets révoltés le grand Mogol impose comme seigneur et maître un simple chien ; la femme qui le soigne devient aussi puissante que le grand vizir, et profite de la situation pour se faire octroyer, aux frais du gouvernement, le double trésor auquel aspirent tous les héros du vieil opéra-comique, un cœur et une dot. Scribe et H. Boisseaux avaient eu raison d'appeler leur pièce en trois actes opéra-bouffe ; l'excentricité même du sujet avait dû conseiller aux auteurs de confier leur livret au compositeur que l'immense succès d'Orphée aux Enfers venait de rendre populaire, Jacques Offenbach. Ce dernier avait alors la vogue, et la foule se pressait aux portes de son petit théâtre des Bouffes-Parisiens ; on applaudissait à sa gaieté, voire même à sa grâce et à son charme, comme l'avait prouvé un mois auparavant, avec ses quarante-deux représentations à l'Opéra, le ballet du Papillon, comme devait le prouver la même année, avec ses centaines de représentations un peu partout, ce petit chef-d'œuvre en son genre qui s'appelle la Chanson de Fortunio. Plus tard, Hervé a poussé la bouffonnerie jusqu'à la caricature ; Lecoq a tâché de relever l'opérette au niveau de l'ancien opéra-comique, et dans cette voie toute une troupe d'imitateurs s'est engagée après lui, Audran, Vasseur, Serpette, Messager, Lacome, etc. Offenbach seul n'a pas eu de maître et n'a pas laissé de successeur. Il a donné sa note dans le concert de son temps ; il occupe donc une place à part ; sa personnalité existe. C'est de la charge et de la fantaisie si l'on vent, mais souvent musicales et toujours scéniques.

De telles qualités ne paraissaient pas suffisantes aux Aristarques d'alors pour justifier leur bienveillance, et l'ouvrage, qu'on avait d'abord appelé Révolte dans l'Inde, puis le Roi Barkouf, déchaîna toutes les colères des journaux. Scudo le qualifia brutalement de « chiennerie », et la Presse ajoutait : « Ce n'est pas le chant du cygne, c'est le chant de l'oie ! » Dès le début, la malchance s'était acharnée sur cette œuvre, dont le principal rôle avait été écrit pour Mme Ugalde ; il lui fallut décliner cet honneur pour cause d'un mal « aussi légitime que flatteur », disait un M. Prudhomme de l'époque. Mlle Saint-Urbain apprit le rôle pour y faire ses débuts, et le joua même à la répétition générale, le 27 novembre ; une indisposition la força d'y renoncer, et ce fut Mlle Marimon qui le créa finalement, presque un mois après, le 24 décembre. A la seconde représentation, Laget avait dû « lire » le rôle de Warot, tombé malade à son tour. Pour comble de disgrâce, les auteurs s'avisèrent de défendre avec une maladresse rare leur pauvre pièce, Offenbach dans le Figaro, Henry Boisseaux dans la Revue et Gazette des Théâtres. Ce dernier écrivait, par exemple : « Le reproche le plus grave qu'on nous ait adressé, c'est d'avoir commis un libretto où l'esprit ne brillait guère que par son absence. S'il fallait m'excuser, je dirais que j'ai fait quant à moi tous mes efforts pour en mettre : on me croirait sans peine. Mais la vérité c'est que j'ai craint constamment d'en mettre trop ; cette nuance expliquera l'erreur où je suis tombé. »

La pièce tomba, elle aussi, et lourdement. Scudo, déjà nommé, put donc s'écrier avec ironie : « Je ne serais pas étonné qu'il se trouvât un éditeur assez hardi pour faire graver la partition de Barkouf. » II se trouva, en effet, cet éditeur, mais beaucoup plus tard, lorsque Barkouf, remanié par MM. Nuitter et Tréfeu, reparut aux Bouffes sous le titre de Boule de neige. Livret et musique demeuraient les mêmes, à quelques variantes près, dont la principale était le changement de cadre. L'action fut transportée du Midi au Nord, de l'équateur aux environs du pôle, ce qui la rendait plus conforme à son origine, puisque cette bizarre histoire était tirée d'une légende norvégienne, rapportée par Xavier Marinier dans ses Lettres sur le Nord. Sous cette nouvelle forme l'œuvre fut accueillie sans protestations, sinon avec ferveur. C'était une première satisfaction ; mais la véritable revanche de Barkouf ne fut prise à l'Opéra-Comique qu'en 1881 avec les Contes d'Hoffmann, la première pièce qui eut atteint alors la centième à ce théâtre depuis la guerre de 1870. Seulement le compositeur ne vivait plus pour assister à son triomphe, et une main étrangère avait prêté à la partition un secours que ses devancières ne connurent jamais.

A la date du 23 novembre 1867, première de Robinson Crusoé opéra-comique en trois actes, paroles de Cormon et Crémieux, musique d'Offenbach. L'auteur de cette Grande Duchesse qui atteignait alors sa deux centième, était hanté par le désir d'obtenir un vrai succès dans un théâtre plus sérieux que ceux où il fréquentait d'ordinaire. Dès 1862, il avait été vaguement question pour lui d'un ouvrage avec Meilhac et Halévy ; puis, quand on eut reçu Robinson Crusoé, il eut soin de se défendre par avance auprès de la presse et du public d'avoir écrit un « opéra bouffon ». Il n'en est pas moins vrai que les auteurs avaient d'abord songé aux Bouffes-Parisiens pour y apporter leur pièce, et il est non moins certain que les morceaux les plus réussis de la partition furent les couplets, les ariettes qui auraient convenu à un petit théâtre. Le premier soir, la salle contenait bien des amis, car presque tous les interprètes eurent leur bis. Mlle Cico (Edwige) avec sa ronde : « Debout, c'est aujourd'hui dimanche, » et son arioso : « Si c'est aimer; » Mlle Galli-Marié, un charmant Vendredi, avec sa berceuse; Mlle Girard (Suzanne) avec ses couplets : « C'est un beau brun; » Sainte-Foy (Jim Coks) avec sa chanson du « Pot-au-feu » ; n'oublions pas Mmes Revilly, Ponchard et Crosti, qui, ayant eu le malheur de perdre une petite fille, quelques jours après, fut remplacé par Melchissédec ; tous furent chaleureusement accueillis, sauf le protagoniste Montaubry, dont la décadence apparut assez visiblement pour causer un désappointement voisin de la consternation. Robinson mourut au bout de trente-deux représentations.

Vert-Vert, d'Offenbach, joué le 10 mars 1869, obtint 58 représentations ; il y avait là un progrès réel, puisque Barkouf n'en avait eu que 7, et Robinson 32. Pour ces trois actes, tirés d'un vaudeville de Desforges et de Leuven joué jadis avec succès par Déjazet en 1832, Meilhac et Nuitter touchèrent des droits et furent nommés ; de Leuven et Desforges en touchèrent aussi, mais ne le furent point. Seul, Gresset ne toucha rien, quoiqu'il eût au moins fourni le titre de la pièce ; c'est d'ailleurs à peu près tout ce qui subsistait de son poème. Vert-Vert était, non plus un perroquet, mais un jeune et naïf adolescent, devenu la coqueluche des demoiselles dans un singulier pensionnat où la sous-directrice flirte avec le maître de danse, où les jeunes filles ont des amoureux parmi les garnisaires d'une ville voisine et finissent par se faire enlever, aubaine dont profite Vert-Vert, qui, entre le premier et le troisième acte, a trouvé moyen de s'émanciper auprès d'une cantatrice de province, à côté de laquelle le hasard des circonstances l'a forcé de chanter un soir. La partition valait mieux que ses aînées, parues sur le même théâtre ; quelques jolis passages en demi-teinte méritaient l'attention. Et puis, Capoul chantait à ravir; il avait bien fait le sacrifice de ses moustaches, au grand désespoir des dames d'alors; mais il demeurait séduisant quand même, faisant bisser au premier acte sa romance : « Et l'oiseau reviendra dans sa cage,» et au deuxième acte son « alleluia »; le quatuor du troisième acte recueillait aussi des applaudissement mérités, et l'on redemanda sa romance à Gailhard, dont le talent et la voix se développaient de jour en jour, car il avait, le 5 août précédent, joué le Toréador avec une pleine réussite, et il devenait peu à peu l'un des plus solides piliers de la maison. A côté des deux Toulousains, citons Mlle Cico, bientôt remplacée par Mlle Ducasse ; enfin Mlles Moisset, Girard, Révilly, Tual, MM. Sainte-Foy, Potel, Leroy et Ponchard, qui jouait au naturel un rôle de ténor sans voix. Le grand succès de l'ouvrage fut, au troisième acte, la leçon de danse, exécutée, chantée et mimée par Couderc, le vieux Couderc, toujours jeune, ingambe et spirituel comédien. Les critiques cependant ne manquèrent pas, et une reprise de Vert-Vert, le 16 mai 1870, où Capoul était remplacé par Mlle Girard, Mlle Girard par Mlle Bélia, Mlle Cico par Mlle Fogliari, et Sainte-Foy par Liguel, n'aboutit qu'à trois représentations, donnant ainsi raison aux détracteurs.

En 1872 on joua Fantasio salle Favart. L'entreprise était téméraire, et d'avance on pouvait craindre qu'un tel sujet ne fût ni compris ni goûté. Tout le monde connaît les courses vagabondes du prince de Mantoue avec l’étudiant Fantasio, et l’humoristique imbroglio qu'en a tiré Alfred de Musset. Dans cet ouvrage plein de saillies curieuses et de raffinements délicieux, le poète a dépensé une bonne part de sa verve et de son esprit ; c'est un régal exquis pour le lettré qui, livre en main, jouit du « spectacle dans un fauteuil ». Mais la scène grossit les personnages en les amplifiant ; elle exige une logique assez précise dans l'action, une marche régulière souvent convenue, qui s'accommodent mal avec l'excès d'originalité. Fantasio avait traversé la Comédie française sans succès ; Offenbach semblait bien hardi de lui vouloir faire un sort à l'Opéra-Comique. Il est vrai qu'où avait eu recours au talent d'Alexandre Dumas pour retoucher un peu le livret dont Alfred de Musset était désigné sur l'affiche comme seul auteur. Enfin, l'on « passa » le 18 janvier, près de deux ans après avoir répété pour la première fois ! car ou s'occupait de l'ouvrage au printemps de 1870, et les personnages étaient alors distribués ainsi : Capoul (Fantasio}, Couderc (le Prince), Potel (Marionni), Gailhard (Spark), Mlles Dalti (Elisabeth), Moisset (le Page). Cette dernière et Potel avaient seuls gardé leurs rôles ; celui de Capoul était passé à Mme Galli-Marié, celui de Couderc à Ismaël, celui de Gailhard à Melchissédec, celui de Mlle Dalti à Mlle Priola. Sauf le premier acte, la partition parut d'une assez faible inspiration, et l'on dut s'arrêter avec la dixième représentation.

Dés 1848, la Revue et Gazette Musicale annonçait les Contes fantastiques d'Hoffmann avec musique de Mlle Juliette Godillon. Le 31 mars 1851, l'Odéon, dirigé alors par Altaroche, donnait, sous ce même titre, un drame en cinq actes de Jules Barbier et Michel Carré. Les auteurs, jeunes alors, avaient eu l'idée d'identifier leur héros avec les personnages sortis de son imagination, et de souder ainsi entre elles trois de ses histoires les plus connues : l'Homme au sable, le Reflet perdu et le Violon de Crémone.

Tout d'abord, Hoffmann raconte aux étudiants attablés dans un cabaret les passions qui ont troublé sa vie. Le récit prend un corps, et chacune des femmes adorées devient le titre et le prétexte d'un tableau. Voici l'automate Olympia, qu'a fabriquée Coppélius, et dont une main vengeresse brise le mécanisme, brisant du même coup le cœur du poète amoureux. Voici la poitrinaire Antonia, qui ne doit pas chanter, sous peine de mourir, et qui succombe dans les bras de son compositeur aimé, pour avoir enfreint cet ordre. Voici enfin la courtisane Giulietta, qui, pour prix de ses baisers menteurs, a acheté le reflet de son amant et périt en buvant par mégarde le breuvage empoisonné qu'elle lui destinait. Le dernier acte ramène à la réalité. Hoffmann voit venir à lui une nouvelle femme qui voudrait l'entraîner, Stella, la cantatrice à la mode ; il la repousse durement et la laisse s'éloigner au bras du conseiller Lindorf, représentant le diable, auquel, pour morale, la courtisane est censée se donner. De plus, comme dans toute féerie, deux génies traversent la pièce et tiennent pour ainsi dire les fils : l'un, le bon génie, Friedrich ; l'autre, le mauvais, s'incarnant successivement dans la personne de Coppélius, qui brise sa poupée, du docteur Miracle, qui force Antonia à chanter, du capitaine Dapertutto, qui apporte la coupe de poison.

Le véritable Hoffmann, celui qui a écrit les Frères de Sérapion, les Contes nocturnes et les Fantaisies à la manière de Callot, mais dans les œuvres allemandes duquel on chercherait vainement les Contes fantastiques, car ce titre fut imaginé par l'éditeur, qui en publia vers 1830 la première traduction française, Hoffmann est un personnage bizarre dont les aventures pouvaient être directement transportées à la scène. Tour à tour ou tout ensemble chef d'orchestre, journaliste, traducteur, directeur de théâtre, juge, peintre, chantre d'église, compositeur, romancier, poète, il représente par certains côtés le type de « bohème » auquel s'est arrêté Waller Scott, oubliant d'ailleurs que l'inscription gravée sur sa tombe aurait pu mentionner, à côté de tous ses titres et qualités, ceux de père affectueux et de tendre mari. Mais, au milieu de toutes ses idées étranges, Hoffmann n'aurait jamais eu celle de prendre quelques-unes de ses histoires, de les juxtaposer et d'en faire, à l'usage du public, une sorte de faisceau retenu par le lien d'une intrigue assez mince. Jules Barbier et Michel Carré pouvaient, il est vrai, invoquer pour leur défense, non seulement le droit concédé de tout temps aux poètes d'en user librement avec l'histoire, mais encore les légendes accréditées dans la patrie de leur héros, s'il est vrai qu'Hoffmann se plaisait dans la conception du surnaturel et mêlait communément le diable à toutes choses, se figurant volontiers qu'il jouait son rôle dans chacun des actes de notre vie. Pendant les nuits qu'il consacrait parfois à l'étude, il faisait veiller sa femme et la forçait, dit-on, à venir s'asseoir près de lui, pour le protéger, par sa présence, contre les fantômes que son imagination évoquait sans cesse. Et même Hoffmann n'avait-il pas, au fond de sa conscience, le sentiment de son désordre mental, quand il écrivait dans son journal : « Pourquoi, durant mon sommeil, comme pendant mes rêves, mes pensées se portent-elles si souvent, malgré moi, sur le triste sujet de la démence ? Il me semble, en donnant carrière aux idées désordonnées qui s'élèvent dans mon esprit, qu'elles s'échappent comme si le sang coulait d'une de mes veines qui viendrait à se rompre. »

Quelle que fût la différence du modèle et de la copie, le type, il faut croire, ne déplut pas trop aux spectateurs de 1851.L’ouvrage était d'ailleurs bien joué par Tisserant, Pierron, Mme Marie Laurent, et l'emploi, rare alors, de la lumière électrique ajoutait encore à l'attraction du spectacle. Cependant les années s'écoulèrent, et le silence sembla se faire autour de cette pièce, dont le dialogue, passant de la prose à la poésie quand la situation devenait pathétique, laissait deviner dès l'origine la possibilité d'une adaptation musicale. Dans un feuilleton théâtral de l'époque nous avons même retrouvé cette phrase prophétique : « Ce drame donne simplement pour résultat un opéra-comique. »

Un compositeur s'occupa en effet d'en écrire la musique ; c'était Hector Salomon, et un important fragment de son opéra romantique, avec les paroles de Barbier et Michel Carré, fut exécuté au Trocadéro pendant l'Exposition universelle de 1878. Or, vers le même temps, rencontre singulière, Offenbach s'éprenait du sujet ; il le mettait sur le chantier et devançait son jeune confrère, en ce sens qu'il faisait recevoir la pièce au Théâtre-Lyrique. Mais avec M. Vizentini le Théâtre-Lyrique disparut ; Offenbach traita alors avec M. Jauner, directeur de l'Opéra impérial de Vienne ; toutefois, avant de laisser sa partition partir en exil, il voulut la présenter à ses amis de France, et, invitant dans ses salons le Tout-Paris d'alors, il en donna au piano une audition fragmentaire avec le concours d'un chœur d'amateurs et du quatuor vocal de MM. Auguez et Taskin, Mmes Franck-Duvernoy et Lhéritier.

Cette audition obtint un succès retentissant, dont le premier résultat fut de mettre obstacle à la prise de possession de l'ouvrage par l'Allemagne. M. Carvalho se trouvait parmi les auditeurs ; il avait applaudi, et il retint l'œuvre au passage. La série des aventures ne touche pas encore à son terme. Le 5 octobre 1880, Offenbach meurt, âgé de soixante et un ans, et laisse sa partition achevée, si l'on veut, à quelques raccords près, mais non orchestrée. Ernest Guiraud accepte alors de compléter ce travail, et d'ailleurs s'en acquitte avec un savoir et une délicatesse extrêmes. Pour la seconde fois avant la représentation dans la salle Favart, un fragment est exécuté le 18 novembre, dans l'après-midi. Il s'agissait d'une matinée organisée aux Variétés par le Figaro en l'honneur d'Offenbach et pour l'inauguration de son buste ; au programme figurait une barcarolle à deux voix, chantée par Mlle Isaac et Marguerite Ugalde, non seulement applaudie, mais bissée avec transport.

Dès cette époque les rôles sont distribués, et l'on cite MM. Talazac (Hoffmann), Taskin (Lindorf, Coppélius, le docteur Miracle), Grivot (Andrès, Cochenille, Frantz), Belhomme (Crespel), Gourdon (Spallanzini), Troy (maître Luther), Teste (Hermann), Collin (Wilhem) et Mlle Isaac (Stella, Olympia, Antonia). Davoust et Fontenay étaient désignés pour des rôles qui passèrent définitivement à Piccaluga (Wolfram) et à Chenevière (Nathaniel), de même que Mlle Ducasse fit place à Mlle Marguerite Ugalde pour le travesti de Nicklauss. Bernard devait figurer le personnage de Schlemyl, qui disparut aux répétitions ; la muse fut personnifiée par Mlle Molé, et Mlle Vidal, chargée d’« une voix » dans la coulisse, fut remplacée par Mlle Dupuis, laquelle fut à son tour remplacée par Mlle Perrouze (encore élève du Conservatoire) jusqu'au jour où ce bout de rôle revint à sa première titulaire, Mlle Vidal.

Les répétitions suivent leur cours, lorsque, le 1er février 1881, au lieu de donner le Chalet et Fra Diabolo, annoncés sur l'affiche, on fait relâche pour répéter généralement les Contes d'Hoffmann devant la famille du compositeur et quelques amis de la presse, prévenus à la dernière heure. On écoute avec intérêt ces cinq actes ; mais l'ouvrage semble long, et, le rideau baissé, un conciliabule est tenu où Joncières, entre autres, voyant juste et découvrant le point faible, décide la direction à couper le quatrième acte ; le décor seul est resté — comme image — sur le frontispice du quadrille publié par l'éditeur de la partition. En quelques jours, on taille, on rogne, on supprime certain quatuor avec chœur, applaudi jadis chez Offenbach : « On est grand par l'amour, et plus grand par les pleurs ; » quelques épaves de l'acte disparu sont recueillies ailleurs ; la fameuse barcarolle à deux voix est intercalée au troisième acte, tandis qu'une romance pour ténor et un duo prennent place au dernier.

Enfin, tout est prêt, et le 10 février a lieu la première représentation devant une salle comble et, faut-il ajouter, des plus sympathiques. On l'a dit : « Les auteurs morts ont ce triste privilège de n'avoir pas d'ennemis à leurs premières, » et encore mentionnerait-on quelques exceptions à cette règle, comme l'acharnement d'Azevedo contre l'Africaine, où il ne trouvait à louer qu'une phrase enlevée, prétendait-il, au Barbier de Paisiello. Cette fois, du moins, tout le monde applaudit au vigoureux effort tenté par le compositeur pour donner à son inspiration l'ampleur, la couleur et l'accent nécessaires afin de se mouvoir sans contrainte dans ce monde inconnu de la passion et du rêve. Sans doute, le vieil homme reparaissait par instants, et c'est à lui que le diable, dont il est tant parlé dans la pièce, soufflait quelques « flonflons » dignes de l'opérette; mais on pouvait applaudir de gracieuses et pénétrantes mélodies : " Elle a fui, la tourterelle, » ou : « C'est une chanson d'amour, » et même un morceau vraiment dramatique, le trio d'hommes du troisième acte, où semblait avoir été donnée une forme scénique et musicale a cette obsession étrange et douloureuse que cause le cauchemar. La mise en scène et l'interprétation ajoutaient encore à l'impression produite : rien de plus amusant et plus émouvant tour à tour que Mlle Isaac figurant la poupée articulée et la malheureuse Antonia ; rien de plus effrayant et de plus fantastique que Taskin sous les traits du docteur Miracle.

On raconte que peu de temps avant sa mort, caressant un grand lévrier auquel il avait donné le nom d'un des personnages dont la légende figurait parmi les morceaux de sa partition, Offenbach murmurait tristement : « Pauvre Kleinsach ! je donnerais tout ce que j'ai pour être à la première ! » Il pressentait la victoire, et cette soirée, si brillante en effet, fut suivie de bien d'autres, puisqu'on joua l'ouvrage 101 fois en 1881, 12 fois en 1882, et toujours avec les mêmes interprètes, sauf Grivot et Gourdon, suppléés quelquefois par Barnolt et Davoust, ainsi que Mlle Ugalde, retirée de l'Opéra-Comique à la réouverture de septembre et définitivement remplacée par Mlle Chevalier. Le 24 décembre 1885 on reprit les Contes d'Hoffmann, et la distribution, cette fois encore, subit à peine quelques changements : Lubert au lieu de Talazac (Hoffmann), Mauguière et Sujol au lieu de Chenevière et Piccaluga {Nathaniel et Wolfram) ; enfin Mlle Blanche Deschamps, par la minuscule partie d'« une voix », préludait modestement aux grands emplois qu'elle devait remplir plus tard. Si l'on joint les trois représentations de 1884 et les quinze de 1886 aux cent treize obtenues précédemment, on arrive au chiffre de cent trente et une, qui résume la carrière des Contes d'Hoffmann à la salle Favart.

Camille LE SENNE

président de l’Association de la critique dramatique et musicale.

Représentation des Contes d'Hoffmann au Théâtre Banque Nationale de Saguenay (QC, Canada) en février 2020

Photos

© Michel Baron et © Société d'Art Lyrique du Royaume