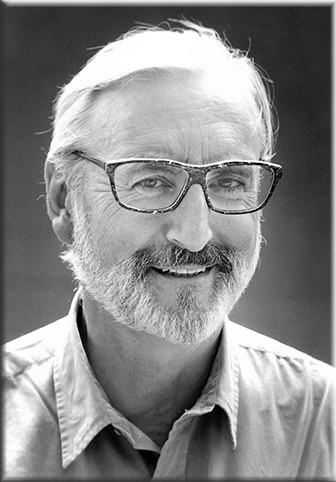

jacques villisech

(1932 – 2021)

|

|

(coll. famille Villisech) DR. |

« Une basse splendide qui a montré dans ses interprétations un très beau talent. L’articulation est bonne et la technique sûre, ce qui donne à Jacques Villisech beaucoup d’aisance dans les passages de virtuosité […], il chante des œuvres de Vivaldi, Mozart, Lully, Fauré, Poulenc dans lesquelles il montre une finesse d’intonation et une clarté d’articulation étonnante […] ; sa généreuse nature lyrique et sa belle voix de basse sous divers aspects : Haendel, chanté classiquement et avec musicalité, Tchaïkovski avec intelligence, finesse, Moussorgski avec beaucoup d’esprit. Enfin Thiriet et Honegger permirent de faire ressortir toutes les possibilités d’un organe au timbre sonore conduit avec art. » Voilà ce que rapportaient les journaux, tant français qu’étrangers dès le début de sa carrière de chanteur (baryton-basse), au cours de laquelle il parcourait bon nombre de pays européens se produisant dans des opéras, concerts (oratorios, mélodies, lieder) et autres récitals, enregistrant aussi pour des radios françaises et étrangères (Bruxelles, Amsterdam, Luxembourg, Munich, Copenhague…) et des labels discographiques.

Issu d’une vielle famille de ferblantiers et de forgerons originaire de Dagmersellen (Lucerne, Suisse) où elle est connue avec le patronyme Willisegger depuis le XVIe siècle, dont une branche s’installe en France au début du XVIIIe siècle, Jacques Villisech est né le 21 novembre 1932 à Nanterre (Hauts-de-Seine) dans une famille où le chant et la musique sont appréciés et c’est probablement là qu’il développe une certaine sensibilité musicale. Au départ, désirant être acteur, à l’âge de 20 ans il est engagé par Jean-Louis Barrault dans sa Compagnie Renault-Barrault et avec elle il fait ses débuts en 1953 au Festival de Bordeaux dans la création de Christophe Colomb de Claudel. En 1955, dans ce même Festival, il participe cette fois à la création de l’Orestie d’Eschylle avec la même compagnie. L’année de sa première participation avec la Compagnie Renaud-Barrault, se tournant plutôt vers le chant, il est admis au Conservatoire national supérieur de musique dans la classe de Charles Panzéra d’où il ressort en 1958 avec un 1er prix. Egalement élève de Roger Bourdin dans sa classe d’opéra-comique, il décroche en 1959 un 1er prix d’opéra. Parallèlement à ses études parisiennes il effectue plusieurs stages de chant à l’étranger, entre autres en Italie à l’Académie Chigiana de Sienne, et surtout en Autriche, au Mozarteum de Salzbourg pour étudier le répertoire allemand qui lui permettent d’être récompensé en 1958 par un grand prix au Concours international de Munich avec une interprétation très remarquée des Chants sérieux de Brahms.

|

|

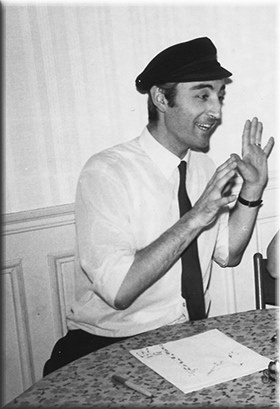

| Argenteuil, 1970 (coll. DHM) DR. |

|

C’est aussi l’époque où, sur les bancs du Conservatoire, il rencontre sa future épouse, l’organiste et pédagogue Odile Pierre (1932-2020) qui suit alors les classes de Marcel Dupré puis Rolande Falcinelli (orgue), Noël Gallon (fugue) et Maurice Duruflé (harmonie). Ensemble, ils se produiront parfois en duo (chant et piano ou orgue), notamment le 3 mai 1959 à Valenciennes dans des œuvres de Bach, Rameau, Mozart, Dukas, Ravel, Poulenc et Dutilleux, mais encore en région parisienne dans les années 1960 et début 1970. Deux enfants naîtront de cette union célébrée en décembre 1956 à Nanterre : Christine Villisech en 1958 (écrivaine, spécialisée dans le domaine du spectacle et de l’audiovisuel) et Xavier Villisech en 1964 (comédien, chanteur, metteur en scène, auteur, connu sous le nom de Xavier Vilsek et membre du Barber Shop Quartet).

Dès lors va s’ouvrir pour lui une belle et longue carrière, chaleureusement accueilli dès ses débuts, entre autres lors de son premier récital à Paris, salle Chopin-Pleyel, au Théâtre des Champs-Elysées dans un Festival Albert Roussel avec l’orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire dirigé par André Cluytens, au Capitole de Toulouse (Festival Menotti) avec le rôle du Roi Melchior dans l’opéra Amahl et les Visiteurs de la nuit. A Bourges également, dans un récital à propos duquel le journal « la Nouvelle République » écrit : « La voix de basse de Jacques Villisech acquiert une amplitude confortable et des sonorités veloutées, tant dans l’italien que dans le français. Son timbre nuancé à l’extrême permit de goûter l’interprétation d’airs de Caldara, alors que ceux de Lully révélèrent toute la richesse de la palette vocale de ce jeune chateur. »

Au Festival d’Aix-en-Provence, à deux reprises en 1958 et en 1959, aux côtés de Teresa Stich-Randall, il chante la partie de baryton du Requiem de Fauré avec l’orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire sous la direction de Pierre Dervaux. C’est un grand moment avec « la voix paradisiaque » de la soprane et celle « au style prenant » de Villisech, dont on remarque aussi particulièrement dans le Libera me « ce timbre chaud, cette voix persistante et bien placée, bien digne de la constante perfection vocale qui caractérise le Festival. » Dans ce même Festival en 1963, il est le Grand Prêtre de Neptune dans l’opéra Idomenée de Mozart, dirigé par Peter Maag (enregistrement coffret 2 disques Rodolphe RPC32467) et un Laquais dans Ariane à Naxos de Richard Strauss, sous la direction de Pierre Dervaux. Les 8 et 10 février 1963 au Théâtre des Arts de Rouen, il est Biterolf dans Tannhäuser de Wagner avec notamment Régine Crespin (Elisabeth) et Ernest Blanc (Wolfram).

Son répertoire est vaste, couvrant tous les domaines dans lesquels il est à l’aise : la musique religieuse (cantates, oratorios messes, motets), l’opéra, la mélodie et le lied, ayant une certaine prédilection pour les airs de Moussorgski et Hugo Wolf. « Tour à tour dramatique, sarcastique, humoristique, cocasse même, il sait, avec une voix chaude et une diction parfaite exprimer les situations les plus variées », ainsi est relatée sa prestation dans le journal Ouest-France lors d’un récital à Cherbourg, au cours duquel il chante l’air de Jules César en Egypte de Haendel, un air en italien de Scarlatti, Voici des roses de La Damnation de Faust de Berlioz ainsi que la Sérénade de Méphistophélès, et l’aria Baccio di mano de Mozart. Le 24 février 1966 au Théâtre des Champs-Elysées, au cours d’un Festival Mozart il chante la Grande Messe en ut mineur (K.427) aux côtés de Rita Streich et Edith Selig (soprano), Gérard Dunan (ténor), les Chœurs Jean-Baptiste Lully, l’Orchestre Jean-François Paillard, sous la direction de Guy Morançon. En cette même année 1966, en décembre, salle Pleyel, ce sont Les Vêpres solennelles du Dimanche et le Requiem de Mozart avec Rita Streich, Geneviève Macaux, Gérard Friedmann, Paul-Yvon Knapp à l’orgue, et les mêmes formations dirigées par le même chef.

Durant ces années soixante, on le découvre aussi un temps membre de la « Compagnie des Baladins lyriques », aux côtés de Jean Aubert, Jean Boulay, Christiane Château, Marcelle Croizier, Françoise Doué, Cristos Grigoriou, Suzanne Lafaye, Jean Mollien et Anne-Marie Sanial. Avec elle, il chante dans L’Oiseau sans plume, un « comicopéra » de Georges Coulonges, musique de Louigy, donné pour 40 représentations à partir du 1er février 1968, au Théâtre Récamier (mise en scène de Pierre Barrat et Dominique Dupuy, décors et costumes de Siné).

C’est principalement de la fin des années cinquante jusqu’à la décennie 1980-1989, alors en pleine possession de son art, que Jacques Villisech s’est produit à travers toute l’Europe que ce soit sur des scènes théâtrales, en concerts ou à la radio de Paris, Hambourg, Berlin, Amsterdam, Stuttgart, Stockholm, Dublin… Chantant aussi bien en français qu’en anglais, italien, allemand, russe et espagnol, ses principaux rôles dans l’opéra sont le rôle-titre dans Don Juan et le comte Almaviva dans Les Noces de Figaro de Mozart, Don Basile dans le Barbier de Séville de Rossini, Geronimo dans le Mariage secret de Cimarosa, Colline dans La Bohème de Puccini, Lothario dans Mignon d’Ambroise Thomas, le Prince Grémine dans Eugène Onéguine de Tchaïkovski, Pimène dans Boris Godounov de Moussorgski, Maître Ramon dans Mireille, Frère Laurent dans Roméo et Juliette et Méphistophélès dans Faust de Gounod, Don Quichotte (rôle-titre), Manon (Le comte des Grieux), Werther (le Bailli) et le Jongleur de Notre-Dame (le Prieur) de Massenet, Quinault dans Adriana Lecouvreur de Francesco Cilea, aux côtes de Montserrat Caballé (rôle-titre) et Placido Domingo (rôle de Maurice, comte de Saxe) avec le Choeur National et l’Orchestre lyrique de Radio-France conduit par Gianfranco Mansini (Paris, Salle Pleyel, enregistrement 2 CD Gala, GL 100.527), Arkel dans Pelléas et Mélisande de Debussy.

Il se produit aussi, et entre autres opéras, dans Lucia di Lammermor de Donizetti (Théâtre de Caen, 26 mars 1977), Luisa Miller de Verdi avec Andrée Esposito dans le rôle-titre (Grand Théâtre de Tours, 15 avril 1977), Il Signor Bruschino de Rossini, Livietta e Tracollo de Pergolèse, le Docteur Miracle de Bizet, dont il réalise aussi la mise en scène (représenté à Castres le 9 octobre 1982, dans le cadre des « Semaines de musique française »), le drame lyrique en un acte pour baryton et orchestre Le Silence de la mer de Henri Tomasi qu’il enregistre en 1994 dans sa version pour voix et piano avec Christine Rouault-Louchart (CD REM 311255). N’oublions pas encore le rôle de Pluton dans L’Orfeo de Monteverdi aux côtés de Cathy Berberian (la Messagère), Rotraud Hansmann (Euridice) et Lajos Kozma (Orfeo) avec le chœur Capella Antiqua München et l’orchestre Concentus Musicus Wien, sous la direction du chef Harnoncourt, qu’il enregistre en 1968 à Vienne (Teldec classics, P1969).

Ses tournées de concerts le conduisent au Danemark (Copenhague), en Allemagne (Stuttgart, Cologne, Hanovre…), Belgique (Liège, Bruxelles, Gand, Anvers), Hollande (la Haye, Amsterdam), Suisse (Genève, au Victoria-Hall), Luxembourg, Autriche (Salzbourg)… avec de la musique française allant de Lully à Henri Dutilleux, ou encore assurant la partie de basse dans le Requiem de Mozart avec l’orchestre de Radio-Luxembourg.

Son répertoire de musique à caractère religieux est aussi vaste que celui de théâtre. Parmi toutes les œuvres qu’il a chantées, il convient de citer : le Dies irae et le Te Deum de Lully avec, entre autres solistes, les sopranes Francine Janin et Simone Guitton, la Chorale de Sèvres et l’Orchestre de chambre des Concerts Lamoureux dirigés par Guy Morançon, (Paris, basilique Notre-Dame-des-Victoires, 5 juin 1962) ; la Messe en si de Bach avec Edith Selig, Simone Guitton, Clara Neumann, Jean-Jacques Lesueur, les Chœurs Jean-Baptiste Lully et l’Orchestre des Concerts Lamoureux dirigés par Guy Morançon (Paris, basilique Notre-Dame-des-Victoires, 2 juin 1964) ; le Requiem de Mozart (et à nouveau le Dies Irae de Lully) avec Edith Selig, Simone Guitton, Clara Neumann, André Meurant, Remi Corazza, Paul-Yvon Kapp (orgue), Micheline Lagache au grand orgue, mêmes ensembles chorale et instrumentale et le même chef (Paris, le 25 novembre 1964, même lieu) ; la Cantate 147 « Herz und Mund und Tat und Leben » de Bach (choral final) et le Te Deum de M.A. Charpentier avec la Chorale de l’Enseignement libre d’Angers et l’Orchestre Académique de Stuttgart, sous la direction de Manfred Müller et à l’orgue le chanoine Louis Aubeux (abbaye de Fontrevault, 16 mai 1964, enregistrement privé - disque souvenir « Résurrection de Fontrevault » avec aussi le Psaume XXIV de Lily Boulanger et le Concerto pour deux violons de Bach, Le Kiosque d’Orphée LKO FOT) ; la Passion selon Saint Jean BWV 245 de Bach (enregistrée en 1965 avec Kurt Equiluz et Max van Egmond, sous la direction d’Harnoncourt – réédition 2 CD, 1987, Teldec 2292-424922) ; les Sept Paroles du Christ sur la croix de Schütz (enregistrées en 1966 avec le Leonhardt-Consort et le Chœur Monteverdi de Hambourg, sous la direction de Jürgen Jürgens – disque Telefunken CTA26) ; Les Vêpres de la Vierge et le Magnificat de Monteverdi (enregistrés en 1967 par le même chef – 2 disques Telefunken SAWT 9501/02 A) ; Les Vêpres solennelles du Dimanche de Mozart (cathédrale de Tulle, 22 août 1968, sous la direction de François Drilhon) ; le Requiem de Biber (enregistré en 1968 avec Kurt Equiluz (ténor), le Wiener Sängerknaben, le Chorus Viennensis, dirigé par Hans Gillesberger – disque Teldec, réédition en 1987 Teldec 3984-21798-2), le Requiem de Verdi chanté le 21 mars 1991 à l’église de la Madeleine (Paris).

|

|

|

(coll. DHM) DR. |

|

Ajoutons encore le Magnificat et les Cantates BWV 78 et 34 de Bach, chantés le 21 mai 1970 à l’église de la Madeleine, avec les Chanteurs de la Madeleine, le Choeur de l’Ecole militaire « Cantores de Paris », l’Orchestre de Chambre Français et le continuo tenu par Elisabeth Havard de la Montagne (clavecin) et Odile Pierre (orgue), sous la direction de Joachim Havard de la Montagne ; le Requiem de Fauré, donné le 27 janvier 1971 dans cette même église, avec Jocelyne Chamonin (soprano), Geneviève Macaux (alto), André Meurant (ténor), les Chœurs de la Madeleine, la Chorale Lutécienne, l’Orchestre de Chambre Français, sous la direction du même chef ; le Requiem solennel de Michael Haydn et la scène biblique Der Zwölfjährige Jesus im Tempel, donnés le 15 novembre 1972, mêmes lieu, chœurs, orchestre, solistes et chef, sauf Bernard Plantey à la place d’André Meurant, et Jean Villetard (orgue), Elisabeth Havard de la Montagne (clavecin) pour le Requiem - Jocelyne Chamonin (Marie), Jacques Villisech (Joseph), Jean-Louis Jardon (L’Enfant Jésus) et les Chœurs de la Madeleine, pour la scène biblique ; le Requiem de Saint-Saëns, enregistré en 1972 par l’Ensemble choral Contrepoint et l’Orchestre lyrique de l’O.R.T.F., dirigés par Jean-Gabriel Gaussens, avec Danielle Galland (soprano), Jeanine Collard (alto), Francis Bardot (ténor), Micheline Lagache (orgue) et une mise en ondes de Jacques Boisgallais (disque 33 tours RCA 650 002) ; l’Oratorio de Noël BWV 248 de Bach, enregistré en juin 1979 à la chapelle du Grand Séminaire de Reims, avec Nicole Fallien (soprano), Danièle Michel (alto), Francis Bardot (ténor) et l’Ensemble vocal et instrumental Arsène Muzerelle, sous la direction de ce dernier (3 disques 33 tours, Ensemble vocal Arsène Muzerelle, FR790609, coffret) ; la Messe en sol de Schubert, donnée en 1979 à Vincennes avec Odile Pietti, régis Oudot, l’Ensemble choral de Vincennes et l’Orchestre Jean-François Paillard ; la Cantate des Béatitudes de Jean-Paul Lécot, dans laquelle il tient la partie de voix parlée, enregistrement public en 1986 à Saint-Nicolas-des-Champs avec Agnès Mellon (soprano), Dominique Visse (contralto), Bruno Boterf (ténor), Philippe Cantor (basse), le Groupe vocal Arpège de Bordeaux, l’Ensemble instrumental J.W. Audoli qu’il dirige (cassette audio, Agorila, P 1987).

|

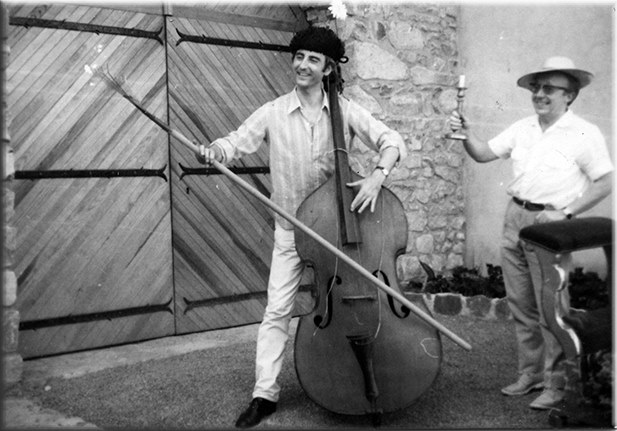

| Jacques Villisech imitant un contrebassiste fou, aux côtés de Joachim Havard de la Montagne tenant un candélabre, Juliénas, 1970 (coll. DHM) DR. |

Parmi ses créations, il faut noter, avec Chantal Aubert, le Chant de mort d’Uryen de Boisgallais, mélodie pour baryton et piano, donnée en première audition le 31 mars 1955 à Paris à l’Ecole Normale de Musique.

Titulaire du Certificat d’aptitude à l’enseignement du chant et de celui pour l’art lyrique, Jacques Villisech, retiré des scènes, s’est alors livré durant les années 1980 et 1990 à l’enseignement au Conservatoire National de Région de Versailles. Parmi ses élèves, on remarque la soprano Marie-Jeanne Charrier, la soprano et chef de choeur Lauriane Nourry, la mezzo-soprano Marie-Pierre Duranton, la critique musicale spécialiste de l’opéra Catherine Scholler (décédée en août 2023), les ténors et chefs de chœur Xavier Le Maréchal et Jean-François Bétis … Dans cette même ville, il est aussi un temps l’un des membres de l’ensemble vocal « Quatuor vocal de Versailles », fondé par la soprano Thérèse Rudelle-Moreau (1927-2016) avec un répertoire comportant, entre autres, des œuvres polyphoniques de la Renaissance, comme on peut l’entendre notamment le jeudi 26 avril 1979 à l’église Saint-Roch.

Artiste du chant, comédien, pédagogue, il a aussi des dons certains pour la littérature. On lui doit en effet trois nouvelles : Mort d’un clown, qui a inspiré (adaptation libre) le film « Au bout de l’arc en ciel »de Nasser-Eddine Benalia, avec Jean-Claude Dreyfus (rôle de Pâquerette), Olivier Pajot (Monsieur Loyal), Michaël Aït-Idir Carrière (Michaël), Blanche Thomas (Blanche) et Brock (Balou), qui a obtenu le « Prix Européen du Scenario des Films du Cirque » en novembre 2010 à Nexon (87) ; Trop c’est Trop, Prix de la Fureur de Lire 1990 et qui a fait le sujet d’un film court-métrage (16 minutes) de Nasser-Edine Benalia sous le titre de « L’Enfer du bibliophile » avec Xavier Vilsek et Stéphanie Lagarde, projeté en 1994 au « Festival En Plein Air » de Grenoble, récompensé par un 2ème Prix du Public à Prades en 1995 (Biennale du matin) et la nouvelle Nostalgie. Egalement à son actif une pièce courte intitulée Le paradis c’est moi, en réponse à L’enfer c’est les autres de Sartre, une comédie intitulée Confit de générations, et deux comédies dramatiques : Docteur Swift et Mister Gulliver, et Les Nuits sans lune, une adaptation pour le théâtre du roman Nuits noires de John Steinbeck ; ainsi que des poèmes fantaisie, un peu à la manière de Robert Desnos.

Décédé dans sa 89ème année le 31 octobre 2021 dans une maison de retraite en région parisienne, à La Verrière (Yvelines), Jacques Villisech appartenait à cette « race d’artistes animés par l‘idéal le plus élevé ». Sa voix chaude avec une richesse d’interprétation toujours remarquée tant dans le drame que dans le comique et une diction impeccable faisaient de lui un excellent chanteur aux qualités rarement rencontrées. Si l’artiste était complet, l’homme ne l’était pas moins : doté d’un caractère doux et affable, très jovial, pratiquant l’humour toujours avec finesse, fidèle en amitié et attentionné avec les siens. Divorcé en 1977 d’Odile Pierre, il avait épousé en secondes noces, en 1986, la chanteuse soprano Ingrid Löchen, l’une de ses anciennes élèves au CNR de Versailles (1er prix de chant en 1985). Elle-même enseignait le chant au Conservatoire Claude Debussy du dix-septième arrondissement parisien et à celui de Franconville (Val-d’Oise). Mais, après avoir donné naissance à deux enfants : Sophie Villisech, née en 1987 (artiste chorégraphique, membre de la « Compagnie Chorégraphique François Mauduit ») et Clément Villisech, né en 1988, elle décédait prématurément en 2009 à l’âge de 54 ans…

Denis Havard de la Montagne

(avril 2024)