( portrait gravé à l'eau forte, coll. D.H.M. ) DR

François BOIELDIEU

(1775 – 1834)

|

| François-Adrien Boieldieu ( portrait gravé à l'eau forte, coll. D.H.M. ) DR |

par

Victor Debay, Paul Locard (1914)BOIELDIEU (François-Adrien) naquit à Rouen le 16 décembre 1775. Son père y remplissait les fonctions de secrétaire de l'archevêché, tandis que sa mère dirigeait une maison de modes. "Le petit Boiel", comme on l'appelait, avait par bonheur des parents intelligents. A peine eut-il manifesté son goût pour la musique, qu'il fut confié à Broche, l'organiste de la cathédrale. Ce musicien jouissait d'une grande réputation, mais son intempérance égalait son talent. Le jeune Boieldieu eut à en souffrir. Les mauvais traitements l'obligèrent à fuir la maison de ce maître. Réalisant un projet que son rêve caressait depuis longtemps, il se mit bravement en route et, à pied, gagna Paris. Cet enfant de 11 ans avait pour tout viatique la modique somme de 18 francs, qui fut bientôt dépensée. A bout de ressources à son arrivée dans la grande ville, il allait se jeter dans la Seine, quand la Providence vint à son secours sous la figure d'un vieux serviteur de son père qui lui apportait de l'argent et des lettres de recommandation signées de M. Mollien, pair de France, pour l'introduire auprès de hautes personnalités parisiennes. Mais on était alors en pleine période révolutionnaire. Il dut retourner dans sa ville natale (novembre 93), où il fit jouer ses deux premières productions, la Fille coupable, dont le livret médiocre était de son père, et Rosalie et Myrza, opéra auquel avait collaboré Boieldieu père. Dans ces œuvres, où éclatait l'inexpérience, on pouvait déjà remarquer de réelles qualités de clarté.

Après le 9 thermidor, le jeune Boieldieu , âgé de 18 ans, quitta de nouveau Rouen pour Paris, où il fut reçu, grâce à la bienveillance de Jadin, dans le salon des Erard, que fréquentaient la plupart des musiciens renommés. Il y rencontra Garat, Méhul, Cherubini, dont les conseils lui furent d'une si précieuse utilité. Garat chanta des romances de Boieldieu et attira l'attention sur le jeune musicien, qui, le 23 février 1797, donna au théâtre Feydeau un acte intitulé la Famille suisse, assez bien accueillie par le public. Vinrent bientôt l’Heureuse Nouvelle (novembre 1797), à Feydeau ; puis à Favart, le Pari ou Mombreuil et Merville, 11 mai 1798 ; au même théâtre, Zoraïme et Zulnare, qu'il avait composé sur un livret de Saint-Just et Longchamp, ses collaborateurs habituels. C'était son premier vrai succès. Dès lors Boieldieu était un homme connu, et le public, en effet, n'hésitait pas à le placer au rang de Méhul, de Grétry, de Cherubini. Il pouvait en être d'autant plus fier et heureux qu'il n'avait que 22 ans. Six mois après, il donnait sur la même scène un acte charmant, la Dot de Suzette, que Mme Saint-Aubin chanta pendant plus de cinquante représentations. Cette même année 1798, il fut nommé professeur au Conservatoire, et l'enseignement ne le détourna pas de la composition. Il revint en 1799 au théâtre Feydeau avec les Méprises espagnoles, dont il fut peu parlé, et il aborda le théâtre Montansier avec Emma ou la Prisonnière, qui fut appréciée. Il écrivit à cette même époque une romance pour le Pinto de Népomucène Lemercier. Le 18 juin 1800, un nouvel ouvrage, Beniowski, opéra en 3 actes, obtenait le plus franc succès, et, le 16 septembre, le Calife excitait chez les spectateurs un grand enthousiasme. Alors que, à l'exception de ses autres œuvres, Beniowski présentait une tendance dramatique, le Calife, au contraire, n'était qu'une petite chose aimable, et il est permis de penser que l'auteur fut quelque peu surpris de la faveur spécialement témoignée à ce dernier ouvrage. Boieldieu était un sage. Malgré ses succès, il jugea qu'il ne possédait pas une science suffisante, et il eut le courage de s'éloigner de la scène pendant près de trois ans pour travailler avec Cherubini.

Ce n'est que le 13 janvier 1803 qu'il fit sa rentrée au théâtre Feydeau avec Ma Tante Aurore. La première représentation fut loin d'être brillante, mais celles qui suivirent furent triomphales. Le troisième acte, qui avait été sifflé, fut supprimé après la première représentation, et on n'en conserva qu'une romance applaudie par le public, et qui fut intercalée dans le deuxième acte. Cet opéra-comique, écrit sur un livret d'allure quasi bouffonne, a de la gaieté et renferme des mélodies d'une réelle valeur, comme en témoignent les couplets : Non, ma nièce, vous n'aimez pas et le duo Quoi! vous avez connu l'amour? Le succès de Ma Tante Aurore ne se démentit point durant plusieurs années, et il faut le retenir, car il est une date de l'évolution de Boieldieu. Désormais, en effet, le compositeur a conscience de ses moyens, et l'on devine l'épanouissement prochain des qualités qui jusqu'alors n'avaient été qu'indiquées. Entre temps, le 19 mars 1802, Boieldieu avait épousé une femme dont il était passionnément épris et qui n'était autre que Clotilde Mafleurai, la danseuse de 1'Opéra, dont on louait partout la virtuosité, mais dont on célébrait encore plus, malheureusement pour Boieldieu, la beauté et la galanterie. Cette union, à laquelle le compositeur, par un amour aveugle, avait ardemment aspiré, ne tarda pas à dégénérer en une fâcheuse mésaventure. Boieldieu reconnut son erreur, et, pour la réparer, il fut servi par les circonstances. On lui faisait de Russie des offres brillantes, il les accepta. Il quitta donc Paris en juin 1803, au moment même où l'Opéra-Comique montait un opéra intitulé : le Baiser et la Quittance, auquel il avait collaboré avec trois autres compositeurs, Méhul, Kreutzer et Nicolo.

A peine fut-il arrivé à Saint-Pétersbourg que l'empereur Alexandre, dont la bienveillance s'exerçait d'une façon spéciale à l'endroit des artistes français, le nomma son maître de chapelle. De son côté, Boieldieu promit d'écrire pour le tzar trois opéras chaque année. Il s'acquitta à peu près de cet engagement et fournit ainsi, sans compter des marches militaires et autres compositions officielles, une dizaine d'opéras au sujet desquels ses biographes ne nous donnent que peu de renseignements. Ce sont les suivants : Aline, reine de Golconde (1804), Abder-Khan, Un Tour de soubrette, Amour et Mystère, la Jeune Femme colère (1805), Télémaque (1806), où l'auteur faisait preuve d'un pathétique très vif, les Voitures versées, la Dame invisible, et Rien de trop ou les Deux Paravents (1810). De plus Boieldieu avait entrepris une partition, les Deux Califes, qu'il n'acheva pas et dont il répartit les différentes pages dans les œuvres postérieures. Il composa aussi des chœurs pour l’Athalie de Racine, qui furent chantés à la chapelle impériale.

Les hommages, les honneurs, la considération de tous, faisaient de son séjour en Russie la chose la plus heureuse et la plus agréable. Ce ne furent pas là cependant des raisons suffisantes pour l’y retenir plus longtemps. Le climat lui était défavorable, et il lui tardait de se mettre au courant de la vie musicale de Paris. Quelques jours après la première représentation de la Jeune Femme colère, c'est-à-dire dès le début de l’année 1810, il se décida à regagner la France. Il ne devait pas d'ailleurs se repentir de cette résolution. Sa rentrée au théâtre eut lieu à l'Opéra-Comique avec Rien de trop (19 avril 1811), précédemment joué à Saint-Pétersbourg. Le succès fut plus vif encore qu'en Russie. Cependant Boieldieu revenait en France au moment où Nicolo y jouissait d'une vogue considérable et excessive. Le public voyait en lui le chef de la nouvelle école et lui était tout acquis. C'était donc un rival redoutable contre qui Boieldieu allait avoir à lutter. L'occasion ne se fit pas attendre. Sur un livret de Saint-Just, intitulé Jean de Paris, le dernier que lui fournit ce fidèle collaborateur, il écrivit une partition à laquelle il donna tous ses soins. La première représentation en fut donnée à l'Opéra-Comique le 4 avril 1812, et l'accueil du public fut enthousiaste. La valeur du livret était minime, mais la brillante musique dont Boieldieu l'avait habillé en faisait oublier la pauvreté. Jean de Paris marque dans la carrière du maître une date nouvelle et met en évidence l'indiscutable progrès accompli depuis son séjour en Russie. « Son style, écrit Fétis, avait acquis une correction remarquable, son instrumentation était devenue brillante, plus sonore, plus colorée ; enfin, Boieldieu n'était pas seulement un agréable et spirituel compositeur, il se montrait, dans Jean de Paris, digne émule de Méhul et de Catel, qu'il avait considérés longtemps comme ses maîtres. »

On le voit, la rentrée de Boieldieu fut triomphale, et il sut du premier coup conquérir cette première place à laquelle, de tous les compositeurs français, ses contemporains, il pouvait seul prétendre.

Le 12 octobre 1812, l'Opéra-Comique joua la Jeune Femme colère, composée et représentée à Saint-Pétersbourg. Bien que l'œuvre fût peu remarquable, le public lui témoigna quelque faveur. Mais Boieldieu n'entendit pas gratifier la scène des compositions qu'il avait écrites pour la Russie. Il se remit au travail, et, le 29 juin 1813, avait lieu la première représentation du Nouveau Seigneur du village, un acte seulement, mais un acte charmant, habile, gracieux, élégant, pour lequel la foule se passionna et dont le succès se montra constant pendant de longues années. Boieldieu demeura ensuite près de quatre ans sans travailler, et, si l'on excepte quelques collaborations plus ou moins heureuses, son mauvais état de santé le tint éloigné de la scène. Il revint au théâtre le 5 mars 1816 avec la Fête du village voisin, trois actes composés sur un livret fort médiocre, inspiré du Jeu de l'amour et du hasard de Marivaux, que Boieldieu parvint cependant à revêtir de grâce et d'agréments. Puis un ouvrage de circonstance lui fut demandé à l'occasion du mariage du duc de Berry. Il s'adressa alors à Hérold, tout fier d'une telle collaboration et ravi d'une si précieuse protection, et leur commun travail aboutit à deux actes intitulés Charles de France, qui furent représentés le 18 juin 1816. C'est peu de temps après que Boieldieu fut appelé à remplacer Méhul à l'Institut (1817). Il consacra bientôt ses soins à une œuvre nouvelle, le Chaperon rouge, qui remporta un éclatant succès et marqua un progrès de plus dans la marche ascendante du compositeur (30 juin 1818). Enfin il fit jouer, le 20 avril 1820, les Voitures versées, mise au point d'une ébauche commencée lors de son séjour en Russie. Le livret sur lequel il avait travaillé était d'ailleurs de qualité très inférieure, et, si la musique sut plaire, celui-ci ne réussit qu'à être sifflé. Tout en composant incidemment quelques ouvrages secondaires, Boieldieu ne s'occupa plus alors que du nouvel opéra-comique qui allait se présenter comme l'aboutissement naturel et logique de son développement musical. Blanche de Provence et Pharamond ne peuvent être considérés autrement que comme des satisfactions accordées aux nombreuses sollicitations dont il était 1'objet de la part des librettistes.

Voici venir enfin l'œuvre qu'il avait primitivement appelée la Dame d'Avenel et qui prit le nom désormais célèbre de la Dame blanche. Scribe avait tiré son livret des chroniques écossaises, dans lesquelles Walter Scott avait déjà puisé avant lui. Quant à la partition, bien que plusieurs de ses pages, les meilleures, aient été le résultat du premier jet et, pour ainsi dire, le fruit du hasard et des circonstances (nombreux sont les témoignages des amis et des élèves qu'on peut citer à 1'appui de cette affirmation), elle fut consciencieusement et longuement travaillée.» « Je jure que jamais poème n'a dormi quatre ans pour lui, » écrit Boieldieu lui-même en parlant de Scribe. On monta la pièce rapidement; les répétitions ne durèrent en effet que trois semaines, et la première représentation fut donnée le 10 décembre 1825. La victoire fut triomphale et prit les proportions d'un évènement. Il suffit de relire les journaux de l'époque pour y retrouver tout vivant encore un enthousiasme qui tint quelque peu du fanatisme. Il suffit également de se rappeler un fait unique et pittoresque : l'orchestre de l'Opéra-Comique se transportant tout entier, au lendemain de la première, devant le domicile de Boieldieu pour lui adresser l'aubade de la reconnaissance et de l'admiration. A vrai dire, ce grand succès était légitime. Jamais l'Opéra-Comique n'avait présenté une œuvre analogue. Le modèle du genre était définitivement créé. Boieldieu n'avait pas encore atteint cette aisance de style, cette grâce de la mélodie, ce contour parfait de la phrase. Dramatiquement il avait tiré de l’excellent livret de Scribe tout le parti possible. Il y avait introduit des airs populaires pleins de charme, et trouvé en lui matière à grouper naturellement les voix en des ensembles, ce en quoi il excellait tout particulièrement. Il est inutile de rappeler ici le sujet de la Dame blanche ; aussi bien est-il dans toutes les mémoires. Nous nous bornerons à rappeler les morceaux les plus célèbres : le chœur des montagnards, l'air de Georges, le joli duetto de la peur, le trio final du 1er acte, au 2e acte l'air : Viens, gentille dame et la fameuse scène de la vente ; au 3e le chœur : Chantez, ménestrel. La Dame blanche eut trois cents représentations en moins de deux ans. Le 25 février 1826 elle fut donnée à Rouen sous la direction de Boieldieu. Sa ville natale lui prodigua les marques d'honneur les plus diverses ; des particuliers lui dédièrent des vers ; le conseil municipal fit frapper une médaille à son effigie et aux armes de la ville, médaille qui lui fut remise au théâtre avec la plus grande solennité. [La millième représentation de la Dame blanche eut lieu à l'Opéra-Comique le 16 décembre 1862, et la pièce fut donnée à ce seul et même théâtre 1340 fois jusqu'en juin 1875.]

Boieldieu ne devait pas retrouver un pareil succès. Sa bonté naturelle fit qu'il n'osa point refuser un livret sans caractère du vieux Bouilly. Scribe, il est vrai, répondit à l'appel qu'on lui adressa pour sauver l'incohérence et la banalité de ce livret. On lui demanda de trouver un dénouement passable ; mais cela n'aurait pas suffi, il eût fallu tout refaire. C'est ainsi que, le 20 mai 1829, les Deux Nuits apportèrent au public une déception d'autant plus forte, que le souvenir de la Dame blanche était trop vivant dans les esprits. Plus d'une page cependant se révélait égale à celles de la Dame blanche. Cet échec fut sensible au cœur de Boieldieu au point que sa santé s'en trouva profondément altérée. Quoi qu'il en fût, il n'eut point, ainsi qu'on l'a souvent prétendu, l'intention de quitter le théâtre. Au contraire, des lettres de lui prouvent qu'il songeait à écrire de nouveau pour la scène. La maladie seule l'en empêcha. L'unique composition que l’on connaisse de lui depuis cette année 1829 est un morceau compris dans la Marquise de Brinvilliers, drame lyrique en trois actes auquel travaillèrent neuf musiciens: Auber, Bation, Berton, Blangini, Boieldieu, Carafa, Cherubini, Hérold et Paër. Au commencement de 1830, Boieldieu partit pour le Midi, se rendant successivement aux Eaux-Bonnes, à Toulouse, à Marseille et aux îles d'Hyères, découragé par son mal et par l'inaction à laquelle il se trouvait condamné. La maladie de poitrine dont il avait rapporté le germe de Russie se faisait plus grave de jour en jour. En 1832 il gagna Cauterets et, bientôt après, Pise. Toutefois, ces voyages et le mauvais état de sa fortune, liée à la vie précaire de l'Opéra-Comique, finirent par le miner presque entièrement, et lors de son retour à Paris, dans les premiers mois de 1833, la question de l'existence matérielle se posa brutalement pour lui. Dans une lettre du 3 août 1833, adressée à Charles Maurice, il sollicitait une place qui lui procurerait quelque argent. A l'avènement de Louis-Philippe, en 1830, il fut, en effet, privé de la pension que lui avait servie le roi Charles X. Après la banqueroute de l'Opéra-Comique, il vit encore disparaître les 1.200 francs que lui versait le théâtre. Aussi se décida-t-il à envoyer au ministre de l'instruction publique une lettre très noble et très fière de ton, où il priait qu'on 1'attachât en qualité de conservateur au dépôt de musique de la bibliothèque du roi. Cette demande resta sans réponse. Son ami Cartigny, directeur de la Monnaie de Bruxelles, voulut organiser une représentation à bénéfice. Mais Boieldieu considéra qu'il était de sa dignité de refuser cette offre généreuse. Enfin Thiers, nouvellement appelé au ministère de l'instruction publique, vint au secours du musicien. Il le nomma professeur de composition au Conservatoire et ajouta à son traitement de 3.000 francs une pension s'élevant à la même somme. Cependant la santé de Boieldieu devenait plus mauvaise encore. Après un court voyage aux Pyrénées, qui lui fut fatal, il revint près de Paris, dans sa maison de campagne de Jarcy, et là, il ne tarda pas à fermer les yeux, le 8 octobre 1834. Cette mort produisit la plus vive impression dans le monde musical et dans le cœur de tous ceux qui, ayant approché le musicien, avaient pu apprécier la douceur, la générosité et la droiture morale qui étaient les qualités prédominantes de son caractère.

Si maintenant on jette un coup d'œil d'ensemble sur l'œuvre de Boieldieu, il est facile de voir les continuels progrès de sa carrière. Depuis ses premiers ouvrages jusqu'à la Fête du village voisin, puis de ce dernier au Chaperon et à la Dame blanche, on peut compter autant d'étapes bien accusées. Aussi semble-t-il juste de déclarer que, très supérieur à ses devanciers, il éleva le genre de l'opéra-comique à un degré de perfection jusqu'alors inconnu, en indiquant nettement la voie à ceux qui allaient le suivre : Hérold, Auber, Adam, Halévy. Au point de vue harmonique, la science de Boieldieu est très contestable, et la cause en est sans doute due à l'âge relativement avancé auquel il entreprit de l’étudier. D'autre part, la chaleur et l'éclat, le charme et la couleur sont loin de faire défaut à son instrumentation, et c'est dans leur pleine valeur qu'il présente habituellement les pures mélodies et les phrases gracieuses dans lesquelles il excelle. Castil-Blaze a écrit assez justement [in l'Année musicale, 1861] : « Musicien spirituel, plein de tact et de finesse, il a su donner aux paroles l'expression, le coloris qu'elles réclamaient, sans s'attacher à jouer sur les mots... Il a déclamé sans altérer les contours de la mélodie, sans descendre au débit aride et disgracieux du récitatif. » Et voici encore quelques lignes de Scudo qui, d'une façon brève et précise, caractérisent équitablement l'auteur de la Dame blanche : « Il est un peu dans l'école française ce que Cimarosa est dans l'école italienne, un heureux mélange de finesse et de sentiment, de gaieté tempérée de tendresse, de sourires et de larmes, un bouquet exquis de chants et d'harmonies faciles, appropriées à la situation et au caractère des personnages. L'œuvre de Boieldieu forme l'heureuse transition entre Grétry et Hérold, qui est, avec Méhul et Cherubini, la plus haute expression musicale dans le genre de l'opéra-comique. »

La mélodie de Boieldieu est instinctive, il s'y reflète comme une image de la vieille France, et c'est par là qu'elle nous émeut et nous séduit. Dans son livre Cent Années de musique française, M. de Solenières dit très heureusement : « Boieldieu, s'il est moins profond et moins grandiose que Méhul, a néanmoins, lui aussi, quelque chose d'inappréciable : c'est l'instinct du sentiment populaire, c'est le je ne sais quoi de touchant et de tendre qu'il y a dans les légendes provinciales, dans les souvenirs et les récits de la famille et du chaume, ce parfum du terroir, cette représentation des êtres et des choses dans leur primitive émotion et dans leur naïve simplicité... Il semble avant tout être le musicien des humbles et des petits, le poète des fleurs, des champs, et c'est pourquoi la Dame blanche est une des jolies choses du lyrisme français, et c'est pourquoi les mélodies, si attachantes qu'on les croirait prises dans un recueil de chansons locales (souvenez-vous des couplets de dame Marguerite), qui émaillent son œuvre, parleront toujours si franchement et si directement aux âmes simples et aux cœurs sincères. »

Victor Debay (1862- 1924),

homme de lettres, musicologue

Paul Locard (1871-1952),

musicologue, critique musical

(saisie et numérisation Max Méreaux)

Par Fétis (1867)

BOIELDIEU (FRANÇOIS-ADRIEN), compositeur dramatique, naquit à Rouen le 15 décembre 1775 [Le 16 décembre, indiqué dans le Supplément de la Biographie Universelle de M. Michaud comme le jour de naissance de Boieldieu, est celui où il a été inscrit dans le registre de baptême]. Fils d'un secrétaire de l'archevêché, il fut placé par lui, comme enfant de chœur à l'église métropolitaine, où les premiers éléments de la musique lui furent enseignés ; puis il passa sous la direction de Broche, organiste de la cathédrale et artiste de quelque mérite. Dur envers ses élèves, comme l’étaient autrefois presque tous les maîtres de musique d'église, Broche montrait plus de sévérité pour le petit Boiel (c'est ainsi qu'on appelait Boieldieu dans sa jeunesse) que pour tout autre, peut-être à cause de ses heureuses dispositions, car les hommes de la trempe de cet organiste se persuadaient alors qu'une bonne éducation musicale et inséparable des mauvais traitements. On dit que Boieldieu était obligé de remplir auprès de son impitoyable maître l'office de valet de chambre, comme autrefois Haydn avec le vieux Porpora. On dit aussi que telle était l'épouvante que lui inspirait ce pédagogue farouche, qu'un jour, frappé de terreur à la vue d'une tache d'encre qu’il avait faite sur un livre du maître, il ne crut pouvoir se soustraire au danger qui le menaçait que par la fuite ; qu'il partit seul, à pied, et qu’il alla à Paris. Rendu à sa famille, il reprit le cours de ses études, et Broche consentit à mettre moins de sévérité dans ses leçons.

Un talent agréable d'exécution sur le piano, d'heureuses idées mélodiques, et quelques légères notions d’harmonie, voilà ce que Boieldieu possédait à l’âge de seize ans. Déjà la passion du théâtre, qui, depuis, a décidé de la direction de son talent vers la musique dramatique, se faisait sentir en lui dans toute son énergie. Ses petites épargnes étaient employées à lui procurer les moyens d'aller au spectacle s'enivrer du plaisir d’entendre les productions de Grétry, de Dalayrac et de Méhul : souvent, à défaut d'argent, il avait recourt à la ruse pour s'introduire dans la salle, s'y cachant quelquefois dès le matin, et attendant avec impatience le moment où devait commencer son bonheur. Entendre les ouvrages d'autrui ne pouvait cependant suffire longtemps à un homme né pour produire lui-même. Tourmenté de ce besoin, qui est celui de tout artiste bien organisé, il lui semblait que le comble du bonheur était de composer un opéra ; mais pour en écrire un, il faut un libretto, ou, comme on dit en France, un poème, et n'en a pas qui veut. Par hasard, il se trouva qu'à Rouen un poète avait besoin d'un musicien comme le musicien d'un poète ; ils s'entendirent bientôt, et le fruit de leur association fut un opéra-comique qui obtint du succès au théâtre de Rouen. De dire quel était le titre et le sujet de cet ouvrage, c’est ce que je ne puis : Boieldieu ne s'en souvenait pas. Cependant ce premier essai ne fut pas d'une médiocre importance dans la vie de l’artiste, car les applaudissements qui lui furent prodigués décidèrent le jeune compositeur à retourner à Paris, où peut-être il ne se serait jamais fixé sans cet heureux début.

Aller de Rouen à Paris n'était pourtant pas chose facile pour quelqu'un qui n'avait pas d'argent ; car le voyage était cher dans ce temps où la diligence employait deux jours à faire le trajet. A l'égard de la difficulté de vivre dans la grande ville, Boieldieu ne s'en inquiétait pas. N'avait-il pas dix-neuf ans, sa partition et des idées dans la tête ? C'était toute une fortune que cela. Le voyage donc était la seule chose qui l'embarrassât : il résolut la difficulté en disparaissant un jour de la maison paternelle, emportant sa partition sous le bras, trente francs dans sa poche, et l'espérance dans le cœur. Jeune et fort, il marchait vite; la première journée n'était pas écoulée, et déjà il était à quinze lieues de Rouen ; le lendemain il entrait à Paris, crotté jusqu'à l’échine et se soutenant à peine, tant il était accablé de fatigue ; mais il était à Paris, et si le présent était sombre, l'avenir était souriant.

Cependant, il y a toujours beaucoup à rabattre dans la réalisation des espérances de l'artiste qui entre dans le monde ; autre chose est de donner avec succès un petit opéra dans sa ville de province ou de le faire jouer à Paris. Boieldieu n'avait pas douté qu'on n'accueillit son ouvrage à l’Opéra-Comique ; mais, malgré les préventions favorables des actrices sociétaires en faveur de la belle tête et de la tournure distinguée du jeune compositeur, la société ne se soucia pas de jouer l’œuvre d'un poète et d'un musicien inconnus. Il fallut chercher d'autres poèmes; en attendant qu'on eût trouvé ceux-ci, il fallut essayer de donner des leçons, puis, à défaut d'écoliers, il fallut se faire accordeur de pianos. C'était, comme on le voit, d'une manière assez détournée que commençait la réalisation des espérances de Boieldieu; mais sa constance n'en était point ébranlée, car il avait foi en lui-même. La maison Érard, célèbre dans toute l'Europe pour la facture des instruments, était alors (en 1794) le rendez-vous de tous les artistes. Boieldieu y fut accueilli, et les chefs de cette maison lui aplanirent, autant qu'il fut en leur pouvoir, les difficultés de la carrière qu'il avait à parcourir. Rode, Garat, Méhul, se réunissaient souvent chez eux ; la fréquentation de ces artistes perfectionna son goût et lui fit comprendre la nécessité de finir des études qu'il n'avait qu’ébauchées. Trop préoccupé du désir de produire, il ne put jamais se livrer à ces études d'une manière sérieuse et suivie ; mais sa rare aptitude lui faisait saisir à demi-mot le sens des observations qui lui étaient faites par Méhul ou par Cherubini ; et ces observations laissaient dans sa mémoire des souvenirs qui ne s'effaçaient pas. Sa réputation commença dans les salons. Des romances charmantes, chantées par Garat avec un talent inimitable, l’avaient fait connaître, et tous les amateurs chantaient son Ménestrel, S'il est vrai que d'être deux, O toi que j'aime, et vingt autres aussi jolies ; mais la vogue qu'obtenaient toutes ces gracieuses productions ne tournait guère au profit de la fortune du compositeur, car on n'avait point encore appris l'art de tirer beaucoup d'argent de bagatelles. Aujourd'hui l'homme à la mode reçoit d'un marchand de musique quelques centaines de francs pour une seule romance ; mais Cochet, éditeur de celles de Boieldieu, m'a dit souvent qu'il n'en a payé aucune plus de douze francs.

La confiance qu’eut dans le talent de Boieldieu un homme d’esprit acheva de le mettre en vogue : Fiévée tira pour lui de son joli roman La Dot de Suzette un petit opéra en un acte, du même nom. La grâce du sujet, la fraîcheur de la musique, et le jeu fin et spirituel de Mme Saint-Aubin, procurèrent à cet ouvrage un succès qu'on aurait pu envier pour de plus grandes compositions. Ce petit opéra fut joué pour la première fois en 1795 [L'auteur de la notice sur Boieldieu qui se trouve dans le Supplément de la Biographie universelle de M. Michaud est dans l’erreur en plaçant cet opéra à la date de 1798]. L'année suivante Boieldieu écrivit La Famille suisse, jolie partition où règne un style simple et naïf, d'une élégance charmante ; puis, en 1797, il donna Mombreuil et Merville, pièce froide et peu favorable à la musique, qui ne réussit pas. Dans la même année, il improvisa un opéra de circonstance, à l’occasion du traité de Campo-Formio ; cet ouvrage fut représenté au théâtre Feydeau sous le titre de L'Heureuse nouvelle. En 1798, Boieldieu prit une position plus élevée parmi les compositeurs par le succès de Zoraïme et Zulnare, drame en trois actes, dont la composition avait précédé celle des deux derniers ouvrages qui viennent d'être cités, mais qui avait dû attendre longtemps son tour de représentation, et qui ne l'aurait point encore obtenu, s’il n'avait fallu faire des changements à un opéra du Méhul qui était en répétition. On comptait peu au théâtre sur le succès de Zoraïme; l’étonnement fut grand, lorsqu'on vit l’enthousiasme du public pour cette élégante et dramatique production, le caractère particulier du génie de Boieldieu s'était dessiné dans Zoraïme, et dès ce moment il fut permis de voir ce qu'il devait être dans ses ouvrages à venir. Des mélodies faciles, gracieuses et spirituelles, une instrumentation remplie de jolis détails, un sentiment juste de la scène, telles sont les qualités par où se distingue cet opéra, qu'on peut considérer comme le premier titre de Boieldieu à la renommée qu'il eut plus tard.

Boieldieu n'obtint pas seulement des succès de théâtre à cette époque ; quelques productions de musique instrumentale lui en procurèrent d'un autre genre. Ces ouvrages consistaient en un concerto pour le piano, des sonates pour le même instrument (œuvres 1, 3, 4, 6, 7 et 8), quatre duos pour harpe et piano, un concerto de harpe, et des trios pour piano, harpe et violoncelle. Ces dernières compositions furent accueillies avec une sorte d'enthousiasme. Le succès de ces ouvrages fit admettre leur auteur au nombre des professeurs de piano du Conservatoire, peu de temps après l’époque de son établissement. C'est là que je connus Boieldieu en 1800, y étant devenu son élève pour le piano : il avait vingt-cinq ans. Depuis lors je ne l'ai plus perdu de vue. Trop occupé de sa carrière de compositeur dramatique pour se plaire aux leçons du mécanisme d'un instrument, il était assez mauvais maître de piano ; mais sa conversation, où brillaient des aperçus très-fins sur son art, était remplie d'intérêt pour ses élèves, et n'était pas sans fruit pour leurs études.

Les Méprises espagnoles, espèce d'imbroglio que le public avait reçu avec indifférence, et Beniowsky, opéra en trois actes, succédèrent en 1798 et 1800 aux premiers ouvrages de Boieldieu. Ce dernier fut d'abord accueilli avec froideur, et l'on ne parut pas en avoir compris le mérite ; mais vingt-cinq ans après il a été repris avec un succès éclatant, justifié par des beautés réelles. Au moment où je devins son élève, Boieldieu écrivait son Calife de Bagdad. Souvent il nous consultait avec une modestie charmante, et la leçon de piano se passait à se grouper autour de lui pour chanter les morceaux de son nouvel opéra. Je me souviens que Dourlen et moi, tous deux fiers de notre titre de répétiteurs de nos classes d'harmonie, nous tranchions du puriste, et nous tourmentions fort notre maître pour quelques peccadilles harmoniques échappées dans la rapidité du travail. Grand débat s’élevait entre nous sur cela, et nous finissions d'ordinaire par nous transporter chez Méhul, l'oracle de Boieldieu et notre juge à tous. Quelquefois l'illustre compositeur se rangeait de notre avis ; alors Boieldieu se soumettait sans discussion, et jamais le moindre mouvement d'humeur ne se manifestait contre nous, malgré notre irrévérence et notre petit triomphe. Tout le monde sait le succès éclatant de cette légère, gracieuse et spirituelle partition du Calife; plus de sept cents représentations ont constaté ce succès sans exemple : on peut dire que c'est de ce moment que date en France la réputation de Boieldieu, bien que Zoraïme et Beniowsky soient supérieurs en mérite à cet ouvrage, sous le rapport de la force dramatique et de la nouveauté des idées. La couleur locale, parfaitement appropriée au sujet, avait séduit le public, dont l’éducation musicale, peu avancée s'accommodait mieux de faciles mélodies que de recherches trop compliquées pour son oreille.

L'auteur de la notice sur Boieldieu insérée dans la Biographie Universelle de Michaud, dit qu'après le succès du Calife, ce compositeur avait senti l’insuffisance de son éducation musicale, et qu'il s'était fait l’élève de Cherubini. Je puis affirmer qu'il a été induit en erreur à cet égard, et que jamais Boieldieu n'ébaucha même les études de contrepoint et de fugue qu'il aurait dû faire sous la direction de Cherubini. Lui-même a toujours avoué avec ingénuité l’ignorance où il était resté à l’égard de cette partie de la science musicale. Un seul fait a pu donner lieu au bruit des leçons que Boieldieu aurait reçues de Cherubini ; c'est celui de la correction plus châtiée qu'on remarque dans la partition de l'opéra de Ma Tante Aurore, ouvrage donné par le compositeur en 1802, après un repos de deux années, et peut-être aussi le petit opéra intitulé la Prisonnière, que Cherubini et Boieldieu avaient écrit en collaboration en 1799, pour le théâtre Montansier ; mais il est certain que si Boieldieu eut un style plus pur dans sa partition de Ma Tante Aurore, c'est que sa sévérité pour lui-même date de l’époque où il écrivit cet ouvrage. Il employa beaucoup de temps à le revoir, à le corriger, et depuis lors il a suivi le même système pour toutes ses productions. Chose assez rare parmi les compositeurs qui ont besoin de s’observer pour écrire avec pureté, l'inspiration de Boieldieu ne paraît avoir reçu aucune atteinte de ce soin matériel apporté à l'harmonie, dans la disposition des voix et des instruments : on peut même affirmer que la partition de Ma Tante Aurore est une de celles où brille de l’éclat le plus vif le génie du compositeur. Cet opéra reçut un rude échec à la première représentation, par le ridicule troisième acte du livret ; mais cet acte ayant été supprimé à la seconde épreuve, le succès ne fut plus douteux, et la musique obtint une vogue égale à celle des autres productions de Boieldieu.

La même année où cet ouvrage fut représenté, le compositeur épousa, le 19 mars, la célèbre danseuse Clotilde-Augustine Mafleurai, connue sous le nom de Clotilde. A peine cette union fut-elle formée, que Boieldieu comprit la faute qu'il avait faite. Ce mariage, peu convenable sous plusieurs rapports, ne le rendit point heureux ; des chagrins domestiques en furent la suite, et le besoin de s'y soustraire lui fit prêter l'oreille aux propositions qui lui étaient faites au nom de l'empereur de Russie. Ses amis, Rode et Lamare, prêts à faire le voyage de Pétersbonrg, le pressaient de se joindre à eux ; il partit en effet au mois d'avril 1803. Arrivé aux frontières de l’empire russe, il reçut un message d'Alexandre, qui lui conférait le titre de son maître de chapelle. Un traité fut conclu entre le compositeur et le directeur du théâtre impérial : Boieldieu s'engageait à écrire chaque année trois opéras dont l'empereur fournirait les poèmes. Cette dernière clause était fort difficile à exécuter, car il n'y avait pas de poète d'opéra à Pétersbourg aussi Boieldieu fut-il obligé de mettre en musique des pièces déjà représentées à Paris. Son premier ouvrage fut un petit opéra dont le sujet était pris d'un vaudeville français intitulé Rien de trop, ou les Deux Paravents : ce n’était qu'une légère bluette peu favorable à la musique expressive ; elle fut bien reçue à Pétersbourg, mais depuis lors elle a été froidement accueillie à l’Opéra-Comique de Paris. La Jeune femme colère, comédie de M. Etienne, fort peu musicale, et le vaudeville Amour et Mystère, furent aussi transformés en opéras par Boieldieu. Il ne fallait pas moins que son talent pour triompher des froideurs de pareils sujets. De retour à Paris, le compositeur a fait jouer le premier de ces ouvrages à l'Opéra-Comique, et le public a rendu justice à la facture élégante et spirituelle de quelques morceaux, en leur prodiguant ses applaudissements. De grandes compositions succédèrent à ces légères productions : ce furent Abderkan, opéra en trois actes dont le livret avait été fait par Andrieux, ancien auteur du théâtre Favart passé en Russie : l'ouvrage ne réussit pas ; Calypso, ancien opéra mis autrefois en musique par Lesueur, sous le litre de Télémaque et refait en six semaines par Boieldieu pour les relevailles de l’impératrice ; Aline, reine de Golconde, sujet de l'opéra de Berton, avec une nouvelle musique ; Les Voitures versées, vaudeville transformé en opéra comique, et qui a été refait presque en entier par son auteur pour le théâtre Feydeau ; enfin, Un Tour de soubrette, ouvrage du même genre. De toutes ces productions, celle que Boieldieu estimait le plus était son opéra de Calypso ; cependant ni cet ouvrage ni Aline n'ont pu être représentés à Paris, parce qu'ils auraient porté atteinte aux intérêts de leurs anciens auteurs. Boieldieu a pu seulement en tirer quelques morceaux pour les intercaler dans les opéras qu'il a écrits après son retour en France. Par exemple, un air de Calypso est devenu celui de la princesse de Navarre (Quel plaisir d'être en voyage) dans le premier acte de Jean de Paris. Je ne dois point oublier, dans l'énumération des productions de Boieldieu pendant son séjour en Russie, la musique des chœurs d'Athalie. Je n'ai entendu qu'un morceau de cet ouvrage, exécuté au piano par Boieldieu lui-même, mais il m'a donné l'opinion la plus favorable de ces chœurs et je les considère comme une des plus belles compositions dues à son talent.

Le sort de Boieldieu et des autres artistes français avait été longtemps heureux en Russie ; cependant plusieurs d'entre eux regrettaient leur patrie et n’étaient pas sans inquiétude sur la réalisation des produits de leurs travaux. Les nuages qui étaient venus obscurcir les relations amicales des gouvernements français et russe s’épaississaient chaque jour, et préparaient la rupture qui aboutit enfin à la désastreuse campagne de Moscou. Boieldieu et ses amis éprouvaient le besoin de revoir la France et d'assurer leur avenir. Toutefois le compositeur n'était pas libre ; il lui fallait un congé pour s’éloigner de la capitale de l'empire russe : il l'obtint à la fin de 1810, après sept années de séjour à Pétersbourg, et se hâta d'en profiter ;

De retour à Paris dans les premiers mois de 1811, il trouva le sceptre de l'Opéra-Comique placé aux mains de Nicolo Isouard, dont il avait vu l'heureux début avant son départ pour la Russie. Dalayrac avait cessé de vivre. Catel travaillait peu ; Cherubini, dégoûté d'une carrière qui, malgré son beau talent, n'avait eu pour lui que des obstacles, avait cessé d'écrire ; Méhul, mécontent de l'inconstance des goûts du public, ne livrait qu'à de rares intervalles de nouveaux ouvrages à la scène ; Nicolo seul paraissait infatigable, et rachetait par le mérite de la fécondité les négligences qui déparent ses ouvrages. C’était avec lui que Boieldieu était destiné à lutter désormais : son génie prit un nouvel essor dans cette rivalité.

Deux actrices se partageaient la faveur publique à l’époque ou Boieldieu revint à Paris : l'une, Mme Duret, se distinguait par une voix étendue, égale, sonore, mais un peu lourde ; par une exécution large, et par une habileté de vocalisation à laquelle il n'aurait rien manqué, si la respiration de Mme Duret n'eût été courte et laborieuse. La rivale de cette cantatrice était Mlle Regnault (depuis lors, Mme Lemonnier). Ses débuts à Paris, qu'avaient précédé des succès en province, avaient été brillants. Une ignorance à peu près complète de la musique et de l'art du chant, mais une voix charmante, une intelligence parfaite, une facilité merveilleuse à exécuter les choses les plus difficiles ; tels étaient les défauts et les avantages de Mlle Regnault pour entrer en lutte avec son antagoniste. Nicolo avait tiré parti de toutes deux dans les rôles qu'il leur avait faits, pour son opéra de Cendrillon, et leur avait procuré à chacune un succès égal. La question de supériorité restait indécise pour le public ; mais le compositeur avait fini par se décider en faveur du talent de Mme Duret : ce fut pour elle qu'il écrivit ses plus beaux rôles. Mlle Regnault se trouvait donc exposée au danger d'être laissée à l'écart, lorsque Boieldieu vint lui prêter le puissant secours de son talent. Le combat recommença ; il ne fut pas moins vif entre les cantatrices qu'entre les compositeurs.

Rien de plus dissemblable que le talent de ceux-ci : Nicolo, doué d'une facilité d'inspiration à laquelle il s'abandonnait sans réserve, écrivait souvent, comme je l’ai dit, avec négligence ; n'était point assez sévère dans le choix de ses idées, et méritait le reproche qu'on lui faisait d’être parfois commun et vulgaire dans ses mélodies. Mais à côté de ces imperfections, il y avait dans ses ouvrages des beautés réelles appropriées avec une rare sagacité aux convenances de la scène et à l'intérêt dramatique. La plupart de ses morceaux, même ceux où l’on aurait désiré plus d'élégance et de bon goût, brillaient d'un sentiment de verve et d'expansion qui réussit presque toujours dans la musique de théâtre. Travaillant avec une prodigieuse rapidité, il se consolait facilement d'une chute, parce qu'il ne tardait point à prendre sa revanche. Du reste, heureux de sa lutte avec Boieldieu, il finit par comprendre la necessité de donner plus de soin à ses ouvrages, et montra dans ses dernières productions une correction, une élévation de pensée qu'on n'attendait pas de lui. Joconde et Jeannot et Colin seront toujours considérés comme de fort bons opéras-comiques. Pendant que Nicolo écrivait et faisait représenter quatre opéras, Boieldieu en préparait un ; non que l'inspiration lui fût difficile, car il écrivait vite ; mais, portant peut-être à l'excès la sévérité qui manquait à son rival, il faisait quelquefois trois morceaux entièrement différents pour un seul air, pour un seul duo, ou bien il recommençait à dix reprises les corrections qu'il croyait nécessaires, et souvent il ne livrait aux copistes qu'une partition chargée de ratures, ou, pour me servir du terme technique, de colettes. Après avoir éprouvé de si vives jouissances à entendre les charmantes compositions qui ont vu le jour par ce procédé, avons-nous le droit de nous plaindre de la lenteur du travail? Je ne le crois pas. Boieldieu obéissait malgré lui, en polissant incessamment ses ouvrages, aux conditions naturelles de son talent. Il était doué du goût le plus exquis : c'est surtout comme homme de goût que nous l'admirons. La nature de ses idées, où domine toujours la convenance parfaite de la scène et l'expression spirituelle de la parole, cette nature, dis-je, exigeait qu'il portât dans son travail ces soins scrupuleux qu'on lui a quelquefois reprochés. Gardons-nous surtout de croire qu'il produisait lentement parce que sa pensée aurait été pénible : rien ne sent la gêne ni la stérilité dans ses compositions ; tout y semble, au contraire, fait d'abondance ; si la réflexion nous laisse quelquefois en doute à cet égard, c'est qu'il est difficile de comprendre que tant de fini dans les détails soit le fruit d'un premier jet. On a reproché à Boieldieu d'avoir quelquefois manqué de hardiesse ; mais outre que les hardiesses ne sont pas toujours justifiées par les résultats, il faut se souvenir de l’excellence du précepte :

Ne forçons point notre talent

Un artiste à qui la nature permet de donner une physionomie individuelle à ses ouvrages, accomplit sa mission s'il sait leur conserver toujours cette physionomie ; il est lui, et c'est ce qu'il faut être pour laisser un nom durable dans l’histoire des arts : or, personne assurément n'a su donner à sa musique, mieux que Boieldieu, une couleur particulière, un style approprié à l’objet qu'il se proposait de réaliser.

Le premier opéra qu'il écrivit après son retour à Paris, fut Jean de Paris. Pendant qu'il le composait, il fit jouer à l'Opéra-Comique Rien de trop et La Jeune femme colère, qui n'étaient pas connus en France. Dans les premiers mois de 1812, Jean de Parts fut représenté au théâtre Feydeau, avec un succès éclatant. Tout ce que l'Opéra-Comique comptait d'artistes de talent, Elleviou, Martin, Juliet, Mlle Regnault, Mme Gavaudan, s'empressèrent à seconder le génie du compositeur, et prêtèrent à son ouvrage le charme d'une exécution parfaite en son genre. Les musiciens remarquèrent la fermeté de manière, la certitude d'effets que Boieldieu avait acquises depuis son départ pour la Russie. Si l'instruction première avait manqué dans ses études harmoniques, ses propres observations lui avaient appris ce qu’aucun maître ne lui avait enseigné ; son style avait acquis une correction remarquable ; son instrumentation était devenue plus brillante, plus sonore, plus colorée; enfin Boieldieu n'était pas seulement un agréable et spirituel compositeur : il se montrait, dans Jean de Paris, digne émule de Méhul et de Catel, qu'il avait considérés longtemps comme ses maîtres.

Après Jean de Paris vint Le Nouveau Seigneur de village (joué en 1813) ; charmante production dont toutes les parties offrent, chacune en son genre, un modèle de perfection, les circonstances fâcheuses où se trouvait la France à cette époque firent demander par le gouvernement aux différents théâtres de la capitale des pièces propres à ranimer l'amour de la patrie dans la population, et Boieldieu fut chargé d’écrire la musique de Bayard à Mézières, conjointement avec Cherubini, Catel et Nicolo Isouard. Cet ouvrage fut joué vers la fin de l'année 1813, après les revers de la campagne d'Allemagne. Ce fut par une association du même genre, mais dans des circonstances différentes, que Boieldieu fit avec Kreutzer, en 1814, la musique du petit opéra, intitulé: Les Béarnais. En 1815, il donna sous son nom et sous celui de Mme Gail, un opéra en un acte, intitulé: Angela, ou l'Atelier de Jean Cousin : il n'avait écrit pour cet ouvrage qu'un duo ; mais ce morceau était digne de ce qu'il a fait de mieux. C'est peut-être ici le lieu de relever l'erreur des biographes qui ont écrit que Mme Gail était élève de Boieldieu. A cette époque il ne songeait point encore à former d'élèves, et même il ne savait trop comment s'y prendre pour donner des leçons de composition ; lui-même l'a répété souvent. Mme Gail n'a jamais eu d'autre maître que l'auteur de la Biographie universelle des Musiciens.

Aux ouvrages qui viennent d'être cités succéda La Fête du Village voisin, comédie froide et peu favorable à la musique, que le talent de Boieldieu put seul soutenir et faire rester au théâtre. De tous ceux dont ce compositeur a écrit la musique, c’est incontestablement celui qui lui offrit le plus de difficultés, et qui exigea de lui le plus d'habileté. Deux trios du premier acte, des couplets charmants, un quintetto et le délicieux cantabile (Simple,innocente,etc.), chanté par Martin, seront toujours considérés comme des modèles de musique spirituelle et mélodieuse. Quelque temps auparavant Boieldieu avait protégé les premiers essais d'Hérold dans la carrière du théâtre, en l'admettant comme collaborateur dans son opéra de circonstance intitulé : Charles de France. Le jeune artiste en a conservé pendant toute sa vie, trop courte, hélas! une vive reconnaissance. Apres la représentation de La Fête du Village voisin, il s'écoula près de deux années pendant lesquelles la mise en scène d'aucun ouvrage ne signala l'activité de Boieldieu. Il ne s'était pas cependant condamné au repos, car la composition de la musique du Chaperon rouge l'occupait presque sans relâche. Méhul avait cessé de vivre en 1817, et l'Institut avait appelé Boieldieu à remplir sa place. Celui-ci crut que l'obligation lui était imposée de justifier ce choix honorable par quelque grande composition ; il entreprit d'écrire Le Chaperon. Il s'agissait, comme on l'a dit, de faire de cet ouvrage un discours de réception ; ce fut ce qui détermina Boieldieu à y donner plus de solos qu'à aucune autre de ses productions. Le succès justifia les espérances de l'artiste et du public, et la première représentation, donnée au mois de juillet 1818, fut pour l’auteur un véritable triomphe. Bien des années se sont écoulées depuis lors, et les applaudissements de toute l'Europe ont confirmé ceux des habitués de l’Opéra-Comique. Dans Le Chaperon rouge, la manière de Boieldieu est plus grande ; les idées sont plus abondantes; le coloris musical est plus varié que dans les ouvrages précédents. Une composition de cette importance avait manqué jusqu'alors à l'auteur du Calife, de Ma Tante Aurore et de Jean de Paris ; désormais il ne lui restait plus qu'à jouir de ses succès.

Les efforts de travail qu'avait coûtés cette production à Boieldieu lui causèrent une maladie grave qui rendit impérieusement nécessaire un long repos. Il se retira à la campagne, et y vécut quelque temps dans un oubli presque complet de la musique, uniquement occupé du soin d'orner une propriété qu'il avait récemment acquise. Ce fut vers cette époque que le titre et les fonctions de professeur de composition au Conservatoire de Paris lui furent offerts ; l'espoir de communiquer à de jeunes musiciens les lumières de son expérience les lui fit accepter ; mais il obtint l'autorisation de donner ses leçons chez lui, où ses élèves venaient chercher un utile enseignement, croyant n'assister qu'à de spirituelles causeries. Ce temps est celui du repos le plus long que Boieldieu ait pris dans sa carrière ; car, à l'exception de son ancien opéra des Voitures versées, qu'il retoucha, et pour lequel il écrivit quelques nouveaux morceaux, il ne donna rien d'important dans l'espace de sept années. En 1821, il écrivit, il est vrai, Blanche de Provence, ou la Cour des Fées, grand opéra en trois actes, en collaboration avec Kreutzer, Berton, Cherubini et Paër ; et en 1824, il fit à peu près un acte de Pharamond ; mais on sait que ces ouvrages de circonstance ne comptent presque point parmi les productions d'un artiste de talent. Avec la certitude qu'ils ne sont destinés qu'à avoir une courte existence, on se sent peu disposé à y donner beaucoup de soins ; le succès cause peu de plaisir, et la chute, si elle a lieu, n’attriste personne.

Cependant, malgré le long silence que gardait la muse de Boieldieu, on savait que cet artiste travaillait : le titre de son opéra futur était même connu, et tout le monde parlait de La Dame Blanche longtemps avant que cette partition fut mise à l’étude. Boieldieu, que tant de succès n'avaient point enhardi, se méfiait de la faveur publique et craignait qu'un repos de plusieurs années ne l'eût fait oublier. Il hésitait donc à faire (comme on dit au théâtre) sa rentrée ; et, malgré les heureuses inspirations qui abondaient dans son œuvre nouvelle, il employait plus de temps à corriger et à refaire les morceaux de cet opéra qu'il n’en avait mis à aucun de ses ouvrages. Enfin, Guilbert de Pixérecourt, alors directeur de l’Opéra-Comique, parvint à le déterminer à tenter l’épreuve qu'il redoutait, et La Dame Blanche fut accueillie avec des transports unanimes d'admiration. Ce fut au mois de décembre 1825 qu'on donna la première représentation de cet opéra ; près d'un an après, et lorsque cent cinquante épreuves de la même pièce eurent été faites, la foule des spectateurs encombrait encore la salle Feydeau chaque fois que cet ouvrage était joué. Le succès fut le même partout ; la nouvelle musique de Boieldieu fut chantée dans tous les concerts, dans tous les salons, et ses motifs servirent de thèmes à mille arrangements divers. Le développement progressif des facultés du compositeur, qui n'avait cessé de se faire apercevoir depuis ses premiers essais de musique dramatique, n'a jamais été plus sensible que dans la Dame Blanche. Jamais son style n'avait été plus varié ; jamais il n'avait montré autant de force expressive ; jamais son instrumentation n'avait été si brillante ; jamais enfin il n'y avait eu autant de jeunesse et de nouveauté dans ses compositions ; cependant il était resté lui-même et n'avait rien emprunté à la musique rossinienne. Il est même remarquable qu'il ait pu varier comme il l'a fait les effets de son nouvel opéra, faisant peu d'usage de modulations, affectionnant les tons principaux de ses morceaux, et n'employant que des harmonies simples et sans recherche. Rien n'indique mieux la facilité d'invention mélodique que cette unité tonale unie à la simplicité d'harmonie.

L'effet ordinaire des grands succès obtenus par Boieldieu était de lui inspirer pour l’avenir la crainte de ne pas se soutenir à la même hauteur, et d'être dans d'autres productions inférieures à lui-même. Cette crainte n'était pas étrangère aux longs intervalles qu'il y avait eu quelquefois dans l'apparition de ses ouvrages. Après La Dame Blanche, elle se reproduisit plus forte qu'auparavant. Depuis longtemps un poème d'opéra avait été livré à Boieldieu par Bouilly : c'était celui des Deux Nuits. Le compositeur en trouvait le sujet fort beau ; mais il y désirait de notables changements. Scribe se chargea de les faire. Cependant toutes les difficultés n'avaient pas disparu ; il en était dans cet ouvrage qui devaient faire échouer le musicien : malheureusement Boieldieu ne s’en aperçut pas. Tant de fois il avait sauvé de faibles pièces par son talent, qu'il crut pouvoir faire encore un miracle de ce genre : ce fut une erreur. Près de quatre années s'étaient écoulées depuis le succès de La Dame Blanche, lorsqu'on donna la première représentation des Deux Nuits (au mois de mai 1829). Ainsi qu'il arrivait à chaque ouvrage nouveau de Boieldieu, celui-ci était attendu arec une vive impatience, La partition avait été achetée à haut prix par l’éditeur de La Dame Blanche, avant qu’elle fût connue ; tout enfin présageait au compositeur un triomphe nouveau. Tant d'espérances ne se réalisèrent pas ; Les Deux Nuits n’obtinrent qu'un succès incertain. Fatal ouvrage ! Plusieurs fois Boieldieu avait été contraint de cesser d'y travailler à cause du dérangement de sa santé : après qu'il eut été représenté, il lui donna la mort. Son espoir déçu se transforma en un secret et violent chagrin. Peu de temps après se déclarèrent les premiers symptômes de la cruelle maladie qui le conduisit au tombeau.

Le besoin de repos lui avait fait demander sa retraite comme professeur du Conservatoire : l’administration de la liste civile eut égard aux services rendus à l'art par ses ouvrages, et sa pension fut convenablement réglée. Il y avait d'autant plus de justice à cela, que Boieldieu venait d'être privé d’une pension de 1200 francs qui lui avait été accordée par l'Opéra-Comique, en reconnaissance des avantages que le théâtre avait trouvés dans la représentation de ses ouvrages. Un nouvel entrepreneur avait succédé à l'ancienne société des acteurs, et n'avait plus voulu souscrire aux engagements contractés par elle. Outre la pension de retraite honorable accordée à Boieldieu comme professeur du Conservatoire, le roi lui en donna une autre sur sa cassette. Le digne artiste ne jouit pas longtemps de ces avantages ; car la révolution de Juillet ayant éclaté, non-seulement la pension de la cassette disparut avec l'ancienne royauté ; mais dans un travail de révision sur les pensions de l'Opéra et du Conservatoire, il se trouva que quelques mois lui manquaient pour avoir droit à la sienne, et une partie de son revenu lui fut enlevée. Ainsi, aux douleurs de la phtisie laryngée qui menaçait les jours de Boieldieu vinrent se joindre des inquiétudes sur son avenir. Le mal empirait chaque jour ; tous les remèdes étaient employés, sans qu'il en résultât aucune amélioration sensible dans l’état du malade. Un voyage à Pise fut conseillé ; Boieldieu le fit, et ne s'en trouva pas mieux. Il revint à Paris plus faible, plus souffrant qu'il n'en était parti, éprouvant d'ailleurs le besoin de remplacer les ressources dont il avait été privé, et contraint de demander à reprendre des fonctions de professeur qu'il n'était plus en état de remplir. On les lui rendit, et le ministre de l’Intérieur lui accorda sur les fonds des beaux-arts une pension de 3,000 francs; mais, hélas ! il n'était pas destiné à jouir longtemps des avantages de sa nouvelle position. Sa santé continuait à dépérir; il espéra la rétablir par l’usage des bains du midi qui lui avaient fait quelque bien autrefois, et il voulut en essayer. Cependant le voyage était difficile à faire dans l’état d'abattement où étaient ses forces ; il partit néanmoins, arriva avec peine jusqu'à Bordeaux, voulut pousser plus loin, mais fut obligé de revenir en cette ville, effrayé par les progrès du mal. Alors l'idée d'une fin prochaine vint se présenter à l’esprit de l'artiste, accompagnée du vif désir de revoir encore une fois sa maison de campagne de Jarcy, près de Grosbois, où il avait autrefois passé d’heureux jours; sa famille éplorée l’y ramena mourant. Peu de jours après tout espoir fut perdu, et Boieldieu s'éteignit le 8 octobre 1834, dans les bras de ses amis. Ses obsèques furent célébrés dans l’église des Invalides ; tout ce qu’il y avait d'artistes et d'hommes de lettres distingués y assistèrent, et le Requiem de Cherubini y fut exécuté par un nombre considérable de chanteurs et d'instrumentistes.

Boieldieu avait eu le titre d'accompagnateur-adjoint de la chambre du roi, au mois de septembre 1815 ; la duchesse de Berry lui accorda celui de compositeur de sa musique au mois de janvier 1821 ; dans la même année le roi le nomma chevalier de la Légion d’honneur. Lorsqu'il en reçut la décoration (au mois de mai) il exprima le regret que Catel ne l’eut pas obtenu avant lui, et se mit à faire des démarches pour la lui faire avoir. Il réussit ; mais Catel, trop philosophe pour désirer de telles faveurs montra plus d'étonnement que de reconnaissance en recevant celle-ci. L'auteur de la notice sur Boieldieu insérée dans la Biographie Universelle de Michaud, dit que depuis son divorce avec Clotilde, le compositeur avait épousé en secondes noces la sœur de Mlle Phillis, qui avait joué plusieurs rôles de ses opéras tant à Paris qu'en Russie. Cela n'est pas exact, car il n’y a jamais eu de divorce entre Boieldieu et Clotilde. Celle-ci est morte à Paris, le 15 décembre 1826 ; et ce n'est qu'après cet évènement que Boieldieu a contracté un nouveau mariage. Les principaux élèves de Boieldieu sont Zimmerman pour le piano, Adolphe Adam et Théodore Labarre pour la composition.

L’éloge de Boieldieu, par Quatremère de Quincy, a été prononcé à la séance publique de l’Académie des beaux-arts de l’Institut de France, au mois d'octobre 1836, et imprimé à Paris, chez MM. Didot, in-4°. On a publié aussi : Procès-verbal de la cérémonie funèbre en l’honneur d'Adrien Boieldieu, qui a eu lieu le 13 octobre 1834, à Rouen, sa ville natale, par Joseph-Alexis Walchi ; Rouen, 1835, in-8° ; et une notice Boieldieu, sa vie, ses œuvres, par A. Refeuvaille ; Rouen, 1836, Dubast, in-8°. Le nom véritable de l'auteur de cette notice est André Reloi.

François-Joseph Fétis

Biographie universelle des musiciens

et bibliographie générale de la musique

tome II, pp. 1-8 (1867)(saisie et numérisation Max Méreaux)

N O T E S B I O G R A P H I Q U E S

François Boieldieu, fils de Jacques-François (1746-1822) et d'Anne-Marguerite DUMOUCHEK (ca 1755-1833), est décédé le 8 octobre 1834 à "quatre heures et demi du soir, en sa demeure de Jarcy à Varennes" (Essonne). Son frère, Louis-Armand-Dauphin Boieldieu, rentier, âgé de 57 ans, demeurant à Cormeilles-en-Parisis (Val-d'Oise), ffut l'un des témoins qui déclara le décès en Mairie. Notre musicien était alors marié à Jeanne PHILLIS de SOYRE (1785-1853), qu'il avait épousée en secondes noces, le 23 janvier 1827. Ancienne chanteuse (soprano) du Théâtre de Saint-Pétersbourg, elle était la sœur cadette de la célèbre cantatrice de l'Opéra-Comique et la fille de Jean-Baptiste Phillis de Soyre, lui-même professeur de guitare et compositeur de musique. En premières noces, le 19 mars 1802, François Boieldieu s'était marié avec Clotilde MALFLEUROY (1776-1926), danseuse à l'Opéra-Comique (et non Malfleurai, comme parfois orthographié par erreur), mais le couple s'était rapidement séparée. Auparavant, vers 1796, il avait entretenu une liaison avec Elisabeth DEMEUL de laquelle il eut une fille prénommée Hélène. Née en 1797, cette dernière épousera Philibert AIGOIN (1790-1866), Payeur des départements, qui lui donna au moins un fils : P. Aigoin, domicilié à Bruxelles en 1875. De son second mariage vint un garçon : Louis, né vers 1810, et d'une autre liaison avec la chanteuse de l'Opéra-ComiqueThérèse REGNAULT (1787-1866), avant son mariage avec le ténor de l'Opéra-Comique Augustin Lemonnier (1793-1875) : Adrien Boieldieu, né le 3 novembre 1815 à Paris, décédé le 9 juillet 1883 en son domicile de Quincy-sous-Sénart (Essonne).

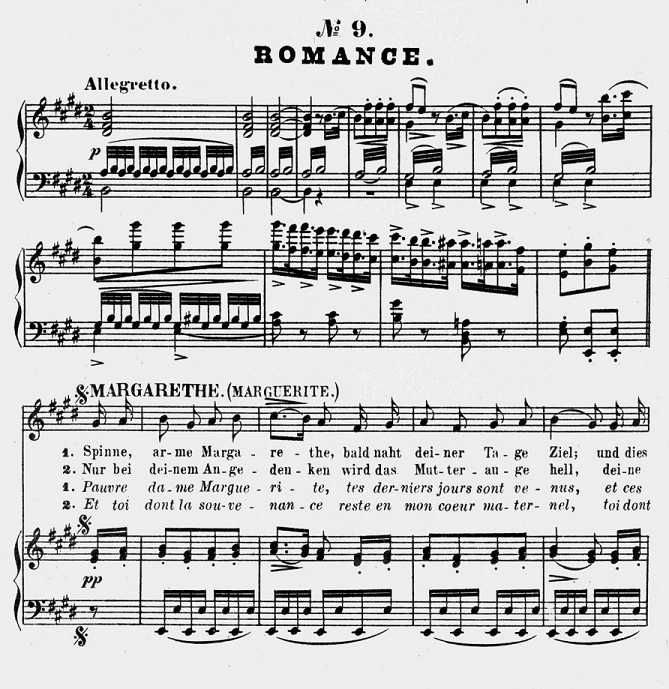

Tout comme son père, ce dernier effectua une carrière musicale. On lui doit plusieurs opéras : Marguerite (Opéra-Comique, 18 juin 1838), L'Opéra à la cour, L'Aiëul, Le Bouquet de l'Infante représentés également à l'Opéra-Comique, La Butte des Moulins et La Fille invisible au Théâtre-Lyrique, Le Chevalier Lubin et La Fête des nations aux Fantaisies-Parisiennes, et La Halle du Roi au Théâtre des Arts de Rouen. Au moment de sa mort, il travaillait à un nouvel opéra : La Tour, prends garde! Dont 2 actes seulement étaient terminés. Marié le 30 mai 1847 à Paris avec Thècle-Virginie-Henriette ABDON TEXTOR de RAVISI, Adrien Boieldieu avait eu d'une précédente liaison d'avec Fanny DEFOURNEAUX, une fille prénommée Louise, née le 30 janvier 1840 à Paris. Habile pianiste, décédée en 1924, Louise Boieldieu épousa en 1857 Emile DURAND (1830-1903), second Grand Prix de Rome (1848), professeur d'harmonie au Conservatoire national supérieur de musique de Paris, avec lequel elle eut 4 garçons. De son mariage légitime, Adrien Boieldieu eut également une autre fille qui épousa Edouard Auguste SANSON (1839-1899), Trésorier-payeur général. A son décès en 1900, par son testament daté du 24 mai de cette année, Mme Sanson léguait à la ville de Rouen sa propriété de La Prévotière à Bois-Guillaume (Seine-Maritime) pour en faire une maison de retraité réservée aux gens de lettres et aux musiciens. Elle laissait également à l'Association des Artistes musiciens (Société Taylor) la somme nécessaire pour constituer deux pensions de 400 francs chacune, et une rente de 200 francs en faveur de la Société de secours pour les membres de l'orchestre, de la scène et des chœurs de l'Opéra-Comique, sans omettre la Maîtrise de la cathédrale de Rouen avec un leg de 5000 francs.

*

Notons aussi avoir volontairement adopté l'orthographe "Boieldieu", et non celle de "Boïeldieu", bien que la plupart des publications sur ce musicien orthographie ce patronyme avec un tréma sur le "i". Nous avons en effet constaté que diverses signatures de cette famille et autres documents d'époque, notamment des actes d'état-civil, attestent de l'absence du tréma.

D.H.M.