Joseph CHARLOT - Napoléon MOHRANGE dit ALKAN - Aristide HIGNARD - Alfred DELEHELLE - Léonce COHEN - Ferdinand POISE - Charles GALIBERT - Émile DURAND - Adrien BARTHE - Victor DELANNOY - Eugène VAST - Jean CONTE - Victor CHÉRI - Eugène LACHEURIÉ - Georges BIZET - Charles COLIN - Pierre FAUBERT - Samuel DAVID - Edmond CHEROUVRIER - Jules PILLEVESSE - Ernest GUIRAUD

1850

|

Couverture de la partition de l'opéra-comique L'Ours et le Pacha

de François Bazin réduite pour piano et chant par Joseph Charlot

(Paris, Escudier, 1870/BNF Gallica)

Partition complète au format PDF: réduction pour piano de l'ouverture

(Paris, Escudier, 1870, BNF/Gallica)

Fichier audio de cette ouverture par Max Méreaux (DR). Fichier audio de cette ouverture par Max Méreaux (DR).

|

Joseph CHARLOT (1827-1871)

Accompagnateur,

puis chef du chant à l’Opéra-Comique, Joseph Charlot, malgré de réelles

dispositions pour la musique, n’eut guère la possibilité de les faire connaître

au public. Au cours de sa courte vie il ne parvint jamais à trouver un

littérateur ou un poète acceptant de lui livrer un livret pour le mettre en

musique. Le théâtre était son plus grand espoir, mais il ne put y

accéder ! Et pourtant on ne peut douter de ses capacités, car ce musicien

a été certainement l’un des plus jeunes lauréats du Conservatoire de

Paris : à l’âge de 11 ans il recevait un 1er prix de solfège et

un accessit de piano.

Né

le 21 janvier 1827 à Nancy, Joseph-Auguste Charlot montra très tôt de sérieuses

prédispositions pour la musique. Son père, François Charlot, chanteur baryton,

mort à Paris en 1864 à 82 ans, alors veuf de Marie-Sophie Cellier, jouissait de

quelque réputation en province. Ce dernier, fils de Jean-Baptiste Charlot et de

Victoire Castaing, était né à Bruxelles au début des années 1780. C'est ainsi

que le jeune Joseph fut admis au Conservatoire de musique et de déclamation de

Paris tout juste âgé de 10 ans. Son palmarès dans cet établissement va être des

plus brillants : 1er prix de solfège et accessit de piano en

1838, 2ème prix de piano en 1839, 1er prix en 1841, 2ème

prix d’harmonie et accompagnement en 1841, 1er prix en 1842... Elève

de piano de Zimmermann, puis de composition de Carafa, Joseph Charlot se

présenta la première fois au Concours de Rome en 1846 ; il n’avait pas

encore atteint sa vingtième année. Cette année-là seuls un premier Grand Prix

et une mention furent décernés pour la composition d’une cantate intitulée Velasquez,

sur des paroles de Camille Doucet. Le 8 août l’Institut, sur les six ouvrages

en lisse récompensait uniquement ceux de Léon Gastinel (Grand Prix) et de

Joseph Charlot (mention). L’année suivante il recevait un deuxième Second Grand

Prix avec la cantate L’Ange et Tobie, et enfin en 1850 le premier Grand

Prix lui était enfin décerné pour son ouvrage Emma et Eginhard, écrit

sur un texte de M. Bignan.

Après

avoir effectué le traditionnel séjour à la Villa Médicis en 1851 et 1852, au

cours duquel il composait, entre autres, une Messe solennelle (Kyrie,

Gloria, Credo), Joseph Charlot regagnait Paris plein d’espoir. Souhaitant

ardemment écrire pour la scène, il sollicita en vain durant bon nombre d’années

un auteur capable de procurer un livret. Il n’y parvint jamais, et finalement

se résigna à entrer à l’Opéra-Comique comme simple accompagnateur, puis chef du

chant afin de gagner sa vie. Le 28 octobre 1866, il était également reçu

sociétaire des Concerts du Conservatoire en tant que chef du chant, en

remplacement d’Eugène Vauthrot. C’est Théodore Dubois qui le remplacera à ce

poste en 1871 lors de son décès arrivé à l’âge de 44 ans le 29 juillet de cette

année en banlieue parisienne à Sèvres où il s'était retiré avec son épouse née

Louise Pellier au n° 43 de la rue des Grés, après avoir habité 44 rue

d'Enghien, dans le dixième arrondissement parisien.

|

Signature autographe de Joseph Charlot (1864) DR.

|

Fétis,

dans sa Biographie universelle des musiciens, indique que la plupart de

ses œuvres sont restées à l’état de manuscrit et qu’on lui connaît que peu de

compositions d’importance, seulement quelques mélodies vocales et des choeurs

orphéoniques. L’éditeur Hartmann a publié après sa mort un recueil de Dix

mélodies qui nous font découvrir un compositeur distingué. Celle intitulée le

Géant, écrite sur des vers de Victor Hugo, est d’une « inspiration

large, mâle et puissante » (Fétis dixit). La BNF conserve quant à elle

quelques autres partitions cataloguées sous le seul patronyme de

« Charlot », mais que l'on peut attribuer sans erreur à Joseph :

sa cantate Emma et Eginhard, une mélodie intitulée Le Petit bonhomme

de pain d'épices, éditée en 1869 par l' « Alliance des auteurs et

compositeurs » et 5 réductions d'ouvrages pour piano : Le Housard

de Berchini, opéra-comique en 2 actes d’Adolphe Adam, morceaux détachés

pour chant et piano (Paris, G. Brandus et S. Dufour, 1855), Le Pardon de

Ploërmel, opéra-comique en 3 actes de Giacomo Meyerbeer, morceaux détachés

pour chant et piano (Brandus et Dufour, 1959), Schiller-Marsch, Marche

triomphale pour le centenaire de la naissance de Schiller composée par Giacomo

Meyerbeer, arrangée pour le piano à 4 mains (Brandus et Dufour, 1860), Lalla-Roukh,

opéra-comique en 2 actes de Félicien David, Ouverture pour piano seul (Paris,

s.n., 1862), L'Ours et le Pacha, opéra-comique en 1 acte de François

Bazin, morceaux détachés pour chant et piano (Paris, Léon Escudier, 1870). On

lui connaît encore une autre mélodie « remarquable » sur des paroles

d'Alfred de Musset, La Carmosine, chantée par la célèbre cantatrice

Gabrielle Krauss, ainsi qu'une « jolie valse », chantée par Mlle

Marimon, restée inédite.

Arthur

Pougin parlant de la disparition de Joseph Charlot, lui rendit un juste hommage

au travers de ces quelques lignes : « ...musicien très instruit, très

distingué, [...] l’un de ceux qui donnent la preuve la plus éclatante de

l’impasse dans laquelle les administrations lyriques mettent nos jeunes

artistes, même ceux qui donnent le plus d'espoir et qui semblent appelés à

parcourir la carrière la plus brillante. Il est difficile, en effet, d’obtenir

de plus nombreux et de plus grands succès d’école que n'en avait remportés

Charlot. [...] on eût pu croire que Charlot parviendrait rapidement au théâtre,

ou du moins qu’on mettrait à l'essai ses jeunes talents, eu lui permettant de

les produire en public. Il n’en fut rien ; le jeune artiste eut beau, comme

tant d’autres, courir après un poème pendant nombre d’années, il ne put jamais

l’obtenir, et dut enfin renoncer à l’espoir qu’il avait si longtemps caressé.

Devenu accompagnateur, puis chef de chant à l’Opéra-Comique, ce qui aurait dû

lui faciliter la route, il fut obligé de s’en tenir à cette situation indigne

de lui, mais qui du moins lui assurait l'existence. [...] Le nom de Charlot

figure modestement sur quelques partitions dont il avait écrit la réduction

pour piano... » (Le Ménestrel, 31 mars 1872)

Denis Havard de la Montagne

(octobre 2001, mise à jour : septembre 2017)

|

Napoléon Alkan, vers 1870

( photo N. Robe, Paris, coll. BNF Richelieu )

|

Napoléon MOHRANGE dit ALKAN (1826–1906)

Admis au Conservatoire de Paris à l’âge de 9 ans, où il enseignera le solfège durant plus d’un demi-siècle, auteur de pièces pour le piano, officier d’Académie (1878), officier de l’Instruction publique (1889), chevalier de la Légion d’honneur (1895), Napoléon Alkan n’a cependant jamais pu atteindre à la notoriété de son frère aîné Charles Valentin, dit " Alkan aîné ", dont la renommée est encore perceptible de nos jours. Celui-ci, considéré par Liszt comme l’un des plus grands pianistes de son temps, auteur d’une œuvre pianistique abondante et fort riche, lui avait d’ailleurs dédié son opus 24 (1844) intitulé Gigue et air de ballet dans le style ancien (Billaudot).

|

Emma Liernut et sa fille Dora,

vers 1890

( BNF Richelieu )

|

Né le 2 février 1826 à Paris, fils d’Alkan Mohrange et de Julie Abraham, Napoléon Alexandre Mohrange avec ses frères et sœur adoptèrent pour nom de famille le prénom de leur père. Directeur d’un pensionnat pour enfants dans le quartier parisien du Marais, où la musique tenait une place importante, ce dernier encouragea vivement les dispositions révélées chez chacun de ses six enfants. Tous, musiciens dans l’âme, fréquentèrent le Conservatoire de Paris : Céleste [Mme Mayer-Marix] (1812-1897), Charles Valentin (1813-1888), Ernest (1816-1876), Maxime (1818-1891), Napoléon et Gustave (1827-1882). Napoléon entra comme élève au Conservatoire de musique et de déclamation de Paris en 1835, alors qu’il n’avait pas atteint ses 10 ans, et n’en ressortit que 61 années plus tard, après y avoir longtemps enseigné ! Second prix de solfège en 1836, 1er prix l’année suivante, il travailla ensuite le piano dans la classe de Zimmermann et remporta un nouveau 1er prix en 1843. Elève également de François Benoist pour l’orgue, et d’Adolphe Adam pour le contrepoint et la fugue (1er prix en 1849), il concourut en 1850 au Concours de Rome et obtint un Premier Second Grand Prix avec la scène à 3 voix Emma et Eginhard sur un poème d’Anne Bignan.

Dès février 1845, tout en étudiant la musique au Conservatoire, il y était nommé répétiteur de solfège. En juin 1857, devenu professeur, il enseignait dans la classe des élèves militaires, puis à partir d’avril 1866 était titularisé comme professeur agrégé de solfège. Il professa jusqu’au 1er octobre 1896, moment où il prit sa retraite à l’âge de 70 ans. Dix années plus tard, en 1906, il décédait à Paris, laissant une fille : Mme Emma Liernut.

Excellent pianiste, Napoléon Alkan aurait pu aisément mener une carrière de concertiste, mais il avait préféré vouer sa vie à l’enseignement, n’ayant ainsi que peu de loisirs pour se consacrer à la composition. On lui connaît cependant quelques œuvres pour le piano, notamment 6 Airs de danse (Paris, Richault), Marche militaire (id.), Marche Religieuse (id.), Musette (édité par son beau-frère Mayer-Marix, industriel parisien installé rue de Montmartre, fabricant sous la marque " Mayermarix " des instruments de musique mécaniques, entre autres des boites à musique et des harmoniums portables connus sous le nom d’harmoniflûte), des transcriptions de classiques (Mozart, Haydn) et une Etude fuguée sur " le Prophète " de Meyeerber (Paris, Brandus).

D.H.M.

Napoléon Alkan, Etude fuguée sur deux motifs du “Prophète” de Meyerbeer, pour piano (Milan, Ricordi) - Fichier audio par Max Méreaux (DR.)

Napoléon Alkan, Etude fuguée sur deux motifs du “Prophète” de Meyerbeer, pour piano (Milan, Ricordi) - Fichier audio par Max Méreaux (DR.)

|

Aristide Hignard vers 1880. Photo dédicacée A mes bons amis A. et H. Lionnet, souvenir affectueux et reconnaissant.

( BNF Richelieu )

|

Aristide HIGNARD (1822-1898)

Aristide Hignard (Nantes, 1822 - Vernon, 1898), fils d'un armateur nantais, élève d'Halévy au CNSM de Paris, obtint un deuxième Second Grand Prix de Rome en 1850 avec sa cantate Emma et Eginhard, derrière Napoléon Mohrange dit Alkan et Joseph Charlot. Installé à Paris, il enseigna l'écriture musicale et compte parmi ses élèves Emmanuel Chabrier. On lui doit des opéras-comiques : Le Visionnaire (Nantes, 18 janvier 1851), Colin-Maillard (Paris, Théâtre Lyrique, 1853), Les Compagnons de la Marjolaine (Paris, Théâtre Lyrique, 1855), Monsieur de Chimpanzé (Paris, Théâtre des Bouffes-Parisiens, 1858) sur un livret de Jules Verne, Les Musiciens de l'orchestre écrit en collaboration avec Léo Delibes et Camille Erlanger, L'Auberge des Ardennes (1860) et Le Nouveau Pourceaugnac (1860); des pièces pour piano : Valses concertantes, Valses romantiques; et un opéra en 5 actes : Hamlet (1856), sur un livret du poète nantais Pierre de Garal. Il mit également en musique quelques textes de son ami Jules Verne, son compatriote et ami d'enfance avec lequel il fit quelques voyages dans les pays nordiques.

D.H.M. (notes provisoires)

Aristide Hignard, Sérénade japonaise, sur un texte extrait de la comédie en un acte la Belle Saïnara d'Ernest d'Hervilly (1876), pour voix et piano (Paris, G. Hartmann, éditeur). Transcription pour clarinette et piano, et fichier audio par Max Méreaux (DR.)

Aristide Hignard, Sérénade japonaise, sur un texte extrait de la comédie en un acte la Belle Saïnara d'Ernest d'Hervilly (1876), pour voix et piano (Paris, G. Hartmann, éditeur). Transcription pour clarinette et piano, et fichier audio par Max Méreaux (DR.)

1851

Alfred DELEHELLE (1826-1893)

Seulement

trois œuvres principales de ce musicien sont parvenues jusqu'à nous : une

opérette en un acte sur des paroles de Dulocle, l’Ile d’Amour, (Paris,

Bouffes-Parisiens, 8 juin 1859), un opéra-comique en deux actes, Monsieur

Polichinelle (Paris, Athénée, 15 janvier 1873), livret de Léon Morand et

Gustave Vattier, et un autre opéra-comique en trois actes, Don Spavento sur

des paroles de Léon Morand et Gustave Wattier (Théâtre-Royal de La Haye,

12 janvier 1883).

Fils

de Jean-Charles-Aimable Delehelle et de Claude Paulin, Jean-Charles-Alfred Delehelle

est né à Paris le 12 janvier 1826. Son père (1798-1859), huissier, avait quitté

sa ville natale, Saint-Pol-sur-Ternoise (Pas-de-Calais), pour s’installer dans

la capitale afin d’y exercer convenablement son métier. Alfred effectuait toute

sa formation musicale au Conservatoire de musique et de déclamation, notamment

dans les classes de Zimmermann (piano), Hippolyte Colet (harmonie) et Adolphe

Adam (composition). En 1851, il se présentait au Concours de Rome avec la

cantate Le Prisonnier, sur des paroles d’Edouard Monnais, pour laquelle

l’Institut lui décerna le Premier Grand Prix. L’année suivante, en janvier, il arrivait

à la Villa Médicis pour y effectuer le traditionnel séjour, suivi d’un voyage à

Naples puis de la visite des principales villes d’Allemagne. Pensionnaire de

l’Etat durant cette période, on lui doit plusieurs « envois de

Rome » : Une Messe solennelle, pour soli, chœur et orchestre

(1852), des fragments d’un opéra italien en deux actes, Giovanna Ia

regina di Napoli (1853) et une Symphonie en 4 parties (1854).

Cette

dernière œuvre, interprétée en octobre 1855 à la séance annuelle et

distribution des prix de l’Académie des Beaux-Arts, est ainsi commentée par

Léon Escudier dans La France musicale du 14 octobre :

« C'est par une ouverture de M. Delehelle, grand prix de

Rome, élève de M. Adam et de feu M. Zimmerman, que la séance a commencé. Cette

œuvre instrumentale, écrite avec simplicité, n'est pas conçue dans des

proportions grandioses. Elle appartient au genre de l'opéra-comique et se

distingue par des chants naturels qui ne sont jamais surchargés d'une

orchestration bruyante et compliquée. Elle débute par une fraîche mélodie dite

par les cors sur une tenue de contrebasse ; puis cette mélodie reparaît après un

allegro brillant, et ce travail symphonique est couronné par une coda vive, qui

accuse un musicien en possession de tous les secrets de son art. »

De

retour à Paris en 1856 Delehelle se lançait dans la musique de scène, sans

toutefois parvenir à se faire jouer dans les Théâtres nationaux. Ses

compositions étaient pourtant de qualité ; Fétis, à propos de Monsieur

Polichinelle, donné à l’Athénée en 1873, écrit que c’est un « ouvrage

charmant, plein de grâce, de verve, de fraîcheur, et empreint d’un vrai

sentiment scénique, dont le succès, partout ailleurs qu’en France, lui aurait

immédiatement facilité l’accès à une scène plus relevée ».

Devant

le succès qu’obtenait cet opéra-comique édité à Paris en 1873 par E. et A.

Girod, cet éditeur livra au public deux réductions pour piano par Henri

Marx la même année (quadrille) et en 1874 par Jean-Baptiste Arban (polka).

Sa

première production théâtrale l’Ile d’Amour, créée en 1859 aux Bouffes-Parisiens

au moment où ce théâtre prenait ses quartiers d’été dans la salle des

Champs-Elysées, avait déjà attiré l’attention des critiques musicaux, même si

elle avait été un peu éclipsée par l’opérette l’Omelette à la Follembuche de

Léo Delibes, interprétée au cours de cette même soirée du 8 juin !

Le

journal hebdomadaire L’Univers musical du 16 juin 1859, parlant de ces

deux opérettes, note : « ...joyeuses folies qui ont été très

applaudies et que la troupe des Bouffes enlève avec un entrain sans

égal ». A. Armand, dans La France musicale du 12 juin, précise pour

l’Ile d’Amour que « L’opérette est chantée par M. Marchand

(Criquet), M. Jean Paul (Perdreau), Mlle Chabert (Chloé), et Mme Marie Berger

(Mme Benjoin), qui, tous, y mettent du bon vouloir et de l’entrain, et se font

applaudir. Au surplus, la musique, sauf quelques imitations, est gaie et facile

à retenir... », et de résumer l’action en quelques lignes :

« Criquet,

étudiant de n’importe quelle année, s’est épris de sa voisine Chloé, une ingénue

quelconque, affligée d’une tante qui ferait peur à un régiment de Croates. Il

n’a pas osé déclarer ce que l’on appelle sa flamme, sous prétexte que la jeune

fille doit épouser Perdreau, le fils de l’épicier. Plutôt que de la disputer à

son rival, il se jette à l’eau ; mais, comme il sait nager, il a soin de

se repêcher, et aborde à l’Ile d’Amour. Tout ceci est précédé d’un brin

d’ouverture, où se faufile une mélodie moitié pastorale, moitié barcarolle, qui

finit en queue de scherzo vif et pétulant. Suit l’air dudit Criquet,

air-chansonnette, comme il y en a mille. Mais voici que Perdreau, la jeune

Chloé et la tante Benjoin arrivent dans un bateau, pour une partie de plaisir.

Criquet se cache pour donner le temps à ces dames et à ce monsieur de chanter

une charmante petite barcarolle en trio. Puis la tante prend le bras du futur

et laisse Chloé seule, afin qu’elle chante à son tour un petit air. Criquet

pourrait se jeter à ses pieds, mais il n’a garde de se montrer, pour ne pas lui

faire marquer son air :

Aussitôt que je m’éveille, je soulève mon rideau, etc.

« Le

morceau achevé, il vole dans ses bras : duo. La petite Chloé s’attendrit

en voyant son amoureux transi, et comme il grelotte, elle va chercher dans le

panier aux provisions, resté dans le bateau, une bouteille de vin de Madère et

un gobelet, et lui verse à boire en lui disant :

Vous avez, pour l’amour de moi,

Bu beaucoup d’eau dans la rivière, etc

« C’est

au moins juste qu’il boive un peu de vin. Ils sont au mieux quand Perdreau

arrive ; Chloé se sauve, Criquet se blottit dans le bateau, pour ne pas

déranger son rival qui doit, lui aussi, chanter son air, un air très piquant,

mais fort peu galant :

Les femmes ne sont sur terre

Que pour nous faire enrager.

« Puis

il disparaît avec la barque et, qui pis est, avec les provisions. Voilà une

singulière partie de plaisir ! La tante a faim, Perdreau chancelle, Chloé

pâlit. Pas le moindre biscuit ! Que faire ? Mme Benjoin s’en va pour laisser

chanter un trio à Criquet, à Perdreau et à Chloé, trio qui a pour but de sauver

la vie au fils de l’épicier, au moyen d’un biscuit et d’un verre de vin, mais à

la condition qu’il renonce à sa fiancée. Comme chez Ugolin, la faim l’emporte

sur la douleur ; le lâche fait taire son cœur et parler son estomac !

Reste la tante, dont le consentement est indispensable. Criquet lui offre un

pâté tout entier, le pâté de perdreau (le calembour est de l’auteur du

livret !) ; si bien que Criquet épouse Chloé, et le pauvre Perdreau, qui a

promis à son père de se marier, épousera la tante. Que voulez-vous que nous y fassions

? »

Quant à Don Spavento, dernier opéra-comique de Delehelle,

il fut fort bien reçu par le public et la critique. Le Ménestrel du 21

janvier 1883 rapporte :

« On a donné samedi dernier, au Théâtre-Royal de La Haye, la

première représentation de Don Spavento, opéra-comique en trois actes,

de MM. Morand et Vattier, musique de M. Alfred Delehelle. On sait que M. Delehelle,

grand prix de Rome, est un musicien des plus distingués, qu'une réserve et une

discrétion excessives ont longtemps écarté des théâtres parisiens. Il a

pourtant fait jouer il y a quelques années, au théâtre de l'Athénée, placé

alors sous la direction de M. Jules Ruelle, un opéra-comique pimpant et léger, Monsieur

Polichinelle, qui fut très bien accueilli par le public et par la presse.

La nouvelle œuvre de M. Delehelle n'a pas été moins heureuse, paraît-il, et les

Hollandais, malgré leur froideur apparente, ont fait fête aux artistes et aux

auteurs. Il ne serait donc pas étonnant qu'un jour ou l'autre Don Spavento

ne nous revînt à Paris ; nous en serions ravis pour M. Delehelle, qui mérite le

succès mieux que bien d'autres qui le décrochent sans peine, et pour le

répertoire de nos jeunes théâtres, qui n'est déjà plus si riche, qu'il puisse

faire fi d'une œuvre proprement et finement écrite. »

|

Signature autographe, 1874 (DR.)

|

Célibataire,

Alfred Delehelle est mort à l’âge de 67 ans, le 21 juillet 1893 en son domicile

parisien du 2 bis boulevard du Temple à Paris. C’est son collègue, ami et

ancien camarade du Conservatoire Paul Hie qui fit la déclaration de décès à la

mairie du onzième arrondissement. Il était né à Rouen le 29 mars 1826, la même

année que le défunt, et avait obtenu un 2ème prix d’harmonie en

1846.

« Alfred

Delehelle avait beaucoup de talent et d’esprit, il ne lui a manqué qu’un peu

plus d’ambition et d’initiative pour arriver à la notoriété qu’il

méritait. » En dehors de ses trois œuvres pour le théâtre citées

précédemment, signalons qu’il composa également des mélodies avec, entre

autres, Rêves du passé sur des paroles de Gustave Vattier (Paris, E.

Girod, 1862). On lui doit encore une étude assez poussée sur le génie d’Auber,

parue dans La Correspondance littéraire de Ludovic Lalanne, Léon Laurent-Pichat

et Gustave Servois (n° 15 du 10 juin 1861, p. 337-341).

Denis Havard de la Montagne

(2010, mise à jour : janvier 2019)

Alfred Delehelle, Polka de l'opéra-comique Monsieur Polichinelle, réduction pour piano par Jean-Baptiste Arban (Paris, 1874, E. & A. Girod, éditeurs, boulevard Montmartre, coll. BnF-Gallica)

Partition de la Polka au format PDF  Fichier audio par Max Méreaux (DR.)

Fichier audio par Max Méreaux (DR.)

1852

|

Léonce Cohen, Ballade n° 1, extraite de l'opérette en 1 acte Mam'zell' Jeanne, poème de E. de Najac

(Paris, Alfred Ikelmer & Cie éditeurs/coll. BnF-Gallica) DR.

Partition au format PDF

Fichier audio par Max Méreaux avec transcription pour clarinette de la partie chant (DR.) Fichier audio par Max Méreaux avec transcription pour clarinette de la partie chant (DR.) |

Léonce COHEN (1829-1901)

" Il faut savoir gré à un jeune artiste, que ses fortes études et ses tendances semblaient porter vers un autre ordre de travaux, de consacrer à des œuvres didactiques son savoir, son expérience et les premiers jets de son imagination. " Cet extrait du rapport très favorable de l’Institut de France, section musique, concernant l’Ecole du musicien, ou solfège théorique et pratique, avec accompagnement de piano de Léonce Cohen, publié en 1862 (grand in-folio, 3 volumes, 332 planches, Paris, chez Margueritat, éditeur de musique, 21 boulevard Bonne-Nouvelle), démontre que cet ouvrage, dédié à Ambroise Thomas, contribua à l’époque " à asseoir la réputation naissante de son jeune et laborieux auteur ", alors âgé de 33 ans. Le rapport du Comité des études du Conservatoire impérial de musique louait dans les mêmes termes cet excellent solfège. Antoine Elwart dans L’Univers musical écrivait quant à lui : " M. Léonce Cohen, tourmenté du désir bien naturel d’écrire de la mélodie, en a mis partout, et souvent l’inspiration la plus vraie, la plus poétique l’a secondé dans son dessein. Les accompagnements de piano de toutes les leçons offrent également un grand intérêt. Ils sont élégants, bien rythmés, et d’une difficulté accessible à tous les amateurs qui connaissent le clavier. " Et pourtant, ce musicien a complètement disparu de nos mémoires !

Léonce Cohen, né le 12 février 1829 à Paris, est issu par sa mère, née Merline Weil (1804-1875), d’une famille de porcelainiers originaires d’Alsace, installés à Fontainebleau puis à Paris au début du XIXème siècle1. C’est son bisaïeul, Lazare Weil, né vers 1742 à Hitterenheim, qui est le fondateur de cette dynastie de commerçants. Son père, Benoist Cohen (1798-1856), hérita en 1829, du magasin de porcelaine de la rue Bondy, à Paris, à la mort de son beau-père Baruch Weil. Président du Comité consistorial de secours et d’encouragement des israélites de Paris, il fut plus tard, en avril 1852, le premier directeur de l’hôpital Rothschild de la rue de Picpus. Né à Amsterdam, il s’était établi jeune à Paris et sa mort fut regrettée de tous par son action qu’il mena durant plusieurs décennies en faveur des pauvres. Les Weil étaient également une puissante famille très estimée au sein de la communauté israélite parisienne. Merline Weil, la mère de Léonce, était la sœur de l’écrivain Godchaux Weil (1806-1878), plus connu sous le nom de " Ben-Lévy ", une grande tante d’Henri Bergson et Marcel Proust, et une cousine par alliance d’Adolphe Crémieux. En dehors de Léonce, elle avait donné le jour en 1825 à un autre garçon prenommé Maurice. Ingénieur en chef des ponts et chaussées, celui-ci est décédé le 3 novembre 1883 à Cahors.

C’est au sein de ce monde des affaires et de la charité publique que Léonce grandit à Paris. Ses dispositions naturelles pour la musique décidèrent ses parents à le faire entrer au Conservatoire de musique et de déclamation à l’âge de 13 ans. C’est dans cet établissement qu’il fit toutes ses études musicales et dès les premiers temps décrocha un 1er prix de solfège en 1842. Il se spécialisa dans l’étude du violon, à l’époque où les classes du Conservatoire de Paris étaient tenues par d’éminents artistes : Habeneck, Massart et Alard, et entra également dans la classe d’orgue de François Benoist2. Là, il obtint un 1er accessit en 1849, derrière Edouard Silas3 (1er prix) et Camille Saint-Saëns (2ème prix) qui n’avait pas encore atteint ses 14 ans. Leborne l’accueillit aussi dans sa classe de composition, et en 1851 Léonce Cohen montait en loge pour le Concours de Rome. La cantate Le Prisonnier ne l’inspira pas outre mesure et son œuvre ne reçut qu’un deuxième Second Prix. Sans se décourager il récidiva l’année suivante. Le Retour de Virginie de Rollet lui valut l’ultime récompense décernée par l’Institut. Saint-Saëns, qui concourrait également, ne fut même pas nommé ! Déconvenu, celui-ci attendra douze ans avant de se représenter en 1864. Cette seconde et dernière tentative ne fut pas plus heureuse, en raison d’une cabale dont Berlioz lui révéla les dessous par la suite! La cantate de Cohen fut exécutée à l’Institut le 2 octobre 1852, lors de la traditionnelle séance publique annuelle.

Pour effectuer son séjour à la Villa Médicis Léonce Cohen dut abandonner quelque temps l’orchestre du Théâtre-Italien où il avait été engagé comme altiste encore étudiant au Conservatoire. C’est à ce titre d’ailleurs qu’il figure parmi la liste des souscripteurs des Vingt-quatre Préludes pour l’alto-viola de Casimir Ney4, édités vers 1849 à Paris, chez l’auteur. Parmi les envois de Rome qu’il était tenu de faire, sa Messe solennelle attira plus particulièrement l’attention d’Halévy, professeur de composition au Conservatoire et membre de l’académie des Beaux-Arts, qui, même s’il regrettait un peu que son style ne fut pas aussi élevé que le sujet le demandait, soulignait cependant son imagination et sa chaleur. Revenu à Paris en 1855, Léonce Cohen réintégra l’orchestre des Italiens et joua également au sein de celui du Théâtre du Vaudeville alors installé depuis 1840 rue Vivienne. Il fut aussi durant une dizaine d’années altiste à la Société des Concerts du Conservatoire, à partir de 1875.

En 1858, le 17 février, Léonce Cohen parvint à faire jouer aux Bouffes-Parisiens une opérette en un acte de sa composition, Mam’zelle Jeanne, et plus tard, le 11 juin 1866 aux Fantaisies-Parisiennes une autre opérette, Bettina, mais ces deux essais furent à chaque fois sans lendemain. Le succès ne fut jamais de la partie ! Auteur d’opérettes, Léonce Cohen a assurément dû écrire quelques œuvres pour son instrument de prédilection, le violon, mais celles-ci, probablement restées à l’état de manuscrits, ont à tout jamais disparu. C’est surtout dans l’enseignement, et non comme compositeur, que Cohen fut apprécié en son temps, notamment avec la parution de son ouvrage théorique de solfège, habilement divisé en trois parties (1 - théorie complète de la musique, 2 - lecture musicale, et 3 - étude particulière de toutes les clefs à leurs différentes positions, avec des leçons à changement de clefs) susceptibles d’être achetées séparément.

Léonce Cohen, resté célibataire, est décédé le 25 février 1901 à Paris VIe, à l’âge de 72 ans.

Denis HAVARD DE LA MONTAGNE

____________

1) Les personnes désireuses d'en savoir davantage sur la famille Weil peuvent utilement se reporter à l'article très complet de Frédéric Viey : Des juifs à Fontainebleau, en ligne sur le site de l'Alliance française. La plupart des renseignements d'ordre généalogique figurant dans notre étude proviennent des recherches de M. Viey que nous tenons à remercier ici pour sa précieuse collaboration.

[ Retour ]

2) Léonce Cohen ne doit pas être confondu avec son homonyme Jules Cohen qui fréquentait également à la même époque la classe d'orgue de Benoist, et décéda la même année que lui ! Né le 2 novembre 1830 à Marseille, mort le 13 janvier 1901 à Paris, Jules Cohen, s'installait à Paris en 1846, entrait au CNSM, où il décrochait plusieurs premiers prix : solfège (1847), piano (1850), orgue 1852, contrepoint et fugue (1854). Il fut nommé professeur de la classe d'étude du pensionnat du Conservatoire, et de la classe d'ensemble vocal (1855), chef de chœur à l'Opéra (1877). Il est l'auteur de romances, chansons, de nombreuses pièces pour harmonium et de musique religieuse qui était exécutée à l'époque dans la plupart des églises parisiennes. Ami de Saint-Saëns qu'il avait connu sur les bancs du Conservatoire, celui-ci lui laissera plus tard occasionnellement les claviers de l'orgue de St-Merry, où il avait été nommé dès 1853.

[ Retour ]

3) Edouard Silas (1827-1909), organiste, pédagogue et compositeur néerlandais, après ses études musicales parisiennes avec Kalbrenner, Benoist et Halévy, s'installa à Londres en 1850. Organiste de la chapelle catholique de Kingston upon Thames et professeur d'harmonie à la Guildhall School of Music, on lui doit des symphonies, concertos pour piano, quatuors à cordes, ainsi qu'un oratorio Joash (1863) et de la musique religieuse. Saint-Saëns lui dédia en 1871 sa Gavotte en ut mineur, op.23.

[ Retour ]

4) Voir sur cette publication l'excellent article de Frédéric Lainé dans le site des Amis de l'alto : « Un exemple de l'alto virtuose en France au XIXe siècle : Les Vingt-quatre Préludes de Casimir-Ney » http://assoc.wanadoo.fr/amis.alto/B99/CasimirNey.htm

[ Retour ]

Ferdinand POISE (1828-1892)

Articles, illustrations et extrait sonore sur cette page spécifique.

|

Buste de Charles Galibert, 1853, par J.-J. Perraud, plâtre, moulage, Musées de Lons-le-Saulnier, Inv. S 156 (© musées de Lons-le-Saulnier/Jean-Loup Mathieu)

avec leur aimable autorisation

|

1853

Charles GALIBERT (1826-1858)

Si le

destin en avait décidé autrement, le nom de Charles

Galibert ne serait certainement pas tombé dans l’oubli :

il est mort à la veille de ses 32 ans, alors que son premier

opéra venait de remporter un beau succès auprès

des critiques et du public ! Compositeur délicat, il

n’eut qu’un seul et unique succès et l’annonce

de sa mort arracha des larmes à bon nombre de ses amis.

|

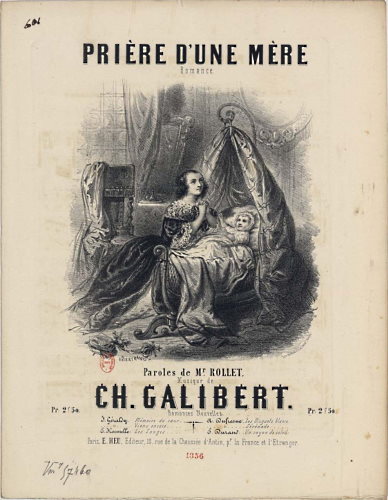

Charles Galibert, Prière d'une mère, romance sur des paroles de M. Rollet

(Paris, E. Heu, Editeur, 10 rue de la Chaussée d'Antin, 1856/coll. BnF-Gallica) DR.

Fichier audio par Max Méreaux (DR.) Fichier audio par Max Méreaux (DR.)

Partition au format PDF |

Né

le 8 août 1826 à Perpignan, comme le précise

Fétis dans sa Biographie universelle des musiciens,

Pierre-Christophe-Charles Galibert a vécu son

enfance à Salins-les-Bains (Jura). Cette jolie station thermale de renom, fondée

par M. de Grimaldi en 1858, est la patrie du grammairien

Pierre-Joseph d’Olivet (1682-1768) et de l’homme

politique Victor Considérant (1808-1893). Fils de

Pierre-Jean-Antoine Galibert (1773-1834), originaire de Montpellier, qui exerçait

la profession de « garde-Magasin des Subsistances

militaires » avant de prendre la direction de directeur de l'hôpital militaire de Salins-les-Bains (Jura), et de Marie-Rose Simon (née vers

1792), originaire de la ville de Lyon, notre musicien aurait

cependant effectué ses premières études

musicales dans sa ville natale avant de monter à Paris. Ce qui

est certain c’est qu’en mars 1845 il intégrait le

Conservatoire de musique et de déclamation, où il aura

plus tard pour condisciple Camille Saint-Saëns. Elève

notamment de Bazin et Elwart pour l’harmonie, et d’Halévy

pour la composition, il se présentait une première fois

en 1851 au concours de composition musicale de l’Institut. Le

sujet de la cantate, Le Prisonnier, sur un texte d'Edouard

Monnais, ne lui permit pas de montrer au mieux la fraîcheur et

l’expression éloquente de son imagination ; il

n’obtenait qu’un Second Prix, derrière Alfred

Delehelle. A nouveau candidat l'année suivante avec la

cantate Le retour de Virginie d'Auguste Rollet, il ne fut

cette fois aucunement récompensé. Soulignons que

Camille Saint-Saëns, lui-même candidat cette année,

échoua également, le sujet n'étant guère

inspirant comme il l'avouera plus tard ! En 1853 Charles

Galibert pour la troisième fois montait à nouveau en

loge avec pour sujet de cantate Les rochers d’Appenzell

d’Edouard Monnais, ancien gestionnaire de l’Opéra

avec Léon Pillet. Le jury lui décernait enfin le

Premier Grand Prix, devant Emile Durand (Second Prix) et 4 autres

candidats non primés : Adrien Barthe, Victor Delannoy,

Ferdinand Poise et Albert Lhôte. Il reçut son prix le 9

juillet à l'Institut de France et sa cantate fut chantée

pour la première fois par MM. Dufresne, Bataille et Mlle

Lefebvre, de l'Opéra-Comique

La

Villa Médicis l’accueillit pour le traditionnel séjour,

à partir de février 1854, mais une grave maladie de cœur, qui l'emportera quelques années plus tard, l'obligea dès le mois d'août suivant à abandonner la Villa pour retourner en France. Une lettre de Victor Schnetz, alors directeur de l'Académie de France à Rome, adressée en août 1854 au Ministre Achille Fould, nous renseigne précisément sur ce malheureux épisode :

M. le ministre,

j’ai l’honneur d’informer V. Exc. que j’autorise M. Galibert, pensionnaire musicien de 1854 à retourner en France. Si je prends cette grave décision sans avoir d’abord prévenu V. Exc., c’est que de l’avis des médecins au point où en est arrivé la maladie de M. Galibert il y avait peut-être danger à attendre le temps nécessaire pour en instruire V. Exc. et avoir sa réponse. M. Galibert est atteint d’une maladie de cœur qui s’est développée dans des proportions alarmantes depuis son entrée en Italie. Il a essayé d’aller à Naples et dans les montagnes des environs de Rome ; tout a été inutile ; la maladie a toujours continué ses progrès ; il en est arrivé à un tel état qu’il ne sort plus, ne mange pas et ne peut entendre une note de son piano. Le pauvre jeune homme est d’autant plus frappé de son état que son père et une de ses sœurs sont morts de cette maladie. Je joins à cette lettre le certificat de M. Trasmondi, chirurgien de l’Académie qui l’a soigné en l’absence du médecin M. De Crollis. Je ne me suis pas contenté de l’assurance du dr Trasmondi ; j’ai encore fait appeler M. Mayer, médecin pour la division française d’occupation à Rome, dont la réputation en France et ici, est justement établie. M. Mayer, après avoir vu plusieurs fois le malade, n’a pas hésité à signer le certificat de M. Trasmondi qu’il avait fait dans les mêmes termes, peut-être un peu plus pressant encore en perspective de l’épidémie qui menace d’envahir Rome. M. Galibert n’avait pas d’argent pour faire son voyage et payer quelques petites dettes qu’il avait ici. Je lui ai avancé les 600 f. de voyage auxquels il n’avait droit que l’année prochaine. Si V. Exc. comme je l’espère continue la pension à M. Galibert, cette somme pourrait être prise sur le traitement des mois à venir. Je désire bien vivement que V. Exc. veuille bien donner son approbation à une mesure qui m’a été commandée par les décisions des médecins.

(Correspondance des Directeurs de l'Académie de France à Rome, Archives Villa Médicis, carton 63, f.414, lettre de Schnetz à Fould. Rome, ca 24 août 1854)

Momentanément remis de sa maladie, par la suite Charles Galibert semble avoir entrepris son voyage à travers l'Italie et l'Allemagne comme le prévoyait le réglement de la l'Académie de France à Rome, avant de revenir définitivement à Paris. Un peu plus tard, son premier et unique ouvrage pour le

théâtre, un opéra intitulé Après

l’orage, écrit sur un poème d’Henri

Boisseaux était représenté le 5 mars 1857 aux

Bouffes-Parisiens et le succès fut immédiat ; le

public et la critique applaudissaient cette oeuvre et encensaient ce

jeune talent prometteur. En mai 1858, il attirait à nouveau

les faveurs de la presse lors de l’inauguration de

l’établissement thermal de Salins-les-Bains, où

le Tout-Paris s’était précipité. Enfant du

pays, c’est lui qui avait été choisi pour diriger

l’orchestre ; son talent impressionna le public tant son art

était subtil et noble. Mais, la mort le surprit peu après

à Paris, le 4 août 1858, à la veille de

l’anniversaire de ses 32 ans. Suivant Bizet, dans une lettre

écrite à sa mère le 1er septembre suivant, « Ce

pauvre Galibert est mort d'une maladie de coeur qui le minait depuis

10 ans. » Ainsi, l’espérance et les promesses

qu’il avait suscitées par son talent et son travail

s’écroulaient à tout jamais. Comble de l’ironie,

son nom n’apparaît de nos jours que très rarement

dans les ouvrages spécialisés !