François BAZIN - Édouard BATISTE - Aimé MAILLART - Théodore MOZIN - Alexis de GARAUDÉ - Alexis ROGER - Eugène GAUTIER - Henri DUVERNOY - Alexandre MARCHAND - Victor MASSÉ - Renaud de VILBAC - Henri MERTENS - Eugène ORTOLAN - Léon GASTINEL - Louis DEFFÈS - Eugène CRÉVECOEUR - Jules DUPRATO - Auguste BAZILLE - Georges MATHIAS - Ernest CAHEN - Émile JONAS

1840

|

François Bazin en 1866

( photo Pierre Petit, coll. Bnf-Gallica ) DR

|

François BAZIN (1816-1878)

par Edouard Noël et Edmond Stoulig (1878)

in Les Annales du théâtre et de la musique, année 1878

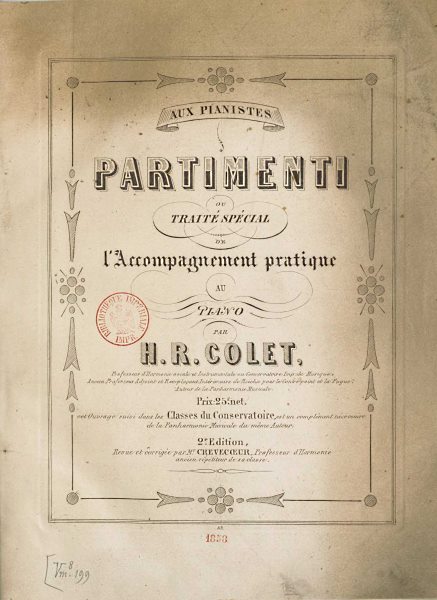

BAZIN (François-Emmanuel-Joseph), compositeur français, né à Marseille le 4 septembre 1819, mort à Paris, le 2 juillet 1878. — Fils d'un chef de division de la préfecture des Bouches-du-Rhône, François Bazin entra en 1836 au Conservatoire de Paris et y remporta successivement les premiers prix d'harmonie et d'accompagnement pratique, et en 1840 le grand prix de Rome. C'est le seul compositeur dont la cantate de concours, Loyse de Mont fort, ait été représentée à l'Opéra, où elle fut donnée plusieurs fois de suite. En Italie, Bazin se consacra plus volontiers à la musique religieuse ; mais de retour à Paris, il se mit à écrire pour le théâtre et fit représenter à l'Opéra-Comiqne : le Trompette de Monsieur le Prince, le Malheur d'être jolie, la Saint-Sylvestre, Madelon, les Désespérés, Maître Pathelin, le Voyage en Chine, l'Ours et le Pacha. Plusieurs de ses ouvrages ont obtenu beaucoup de succès. Après avoir eu l'honneur d'être attaché, dès le début de sa carrière, comme professeur adjoint de la classe d'harmonie au Conservatoire, il ne tarda pas à en devenir définitivement professeur titulaire. Son enseignement était très apprécié par les artistes. II a été résumé par lui en un traité d'harmonie qui est un chef-d'œuvre de clarté, de science et de précision. C'est le professeur dont les élèves avaient le plus de succès aux concours de fin d'année. "Esprit calme, correct et concis, disait sur sa tombe encore ouverte M. Emile Jonas au nom de la société des auteurs et compositeurs dramatique, François Bazin avait l'intelligence trop haute pour ne pas suivre avec intérêt les efforts et les recherches de la nouvelle école musicale. Son style clair, facile, presque familier, donnait à ses ouvrages cette grâce aimable qui caractérisait l'ancien opéra-comique, dont il était resté un des plus fidèles représentants." François Bazin était membre de l'Institut et officier de la Légion d'honneur.

Edouard Noël et Edmond Stoulig

Note de la rédaction de Musica et Memoria : François, Emmanuel, Joseph Bazin, est né le 4 septembre 1876, au domicile de ses parents, 9 cours Julien. Son père, Joseph, Emilien, Bernard Bazin était alors "secrétaire au Commissariat général de police" de Marseille et sa mère, née Thérèse, Magdeleine Amyot, sans profession. Son grand-père paternel, Jean, Joseph, Pancrace Bazin avait été autrefois "vérificateur des Douanes royales". Célibataire, il est mort le 2 juillet 1876 à Paris, se trouvant alors chez Gaston Le Couppey, 47 rue Laffitte. Au conservatoire de Paris, il a été précisément professeur adjoint d'harmonie et accompagnement à partir de 1837, avant d'être titularisé comme professeur à compter du 1er janvier 1849, puis de prendre la classe de composition le 1er octobre 1871. Parmi ses élèves figure son neveu, Joseph Célestin Bazin, né le 18 novembre 1843 à Saint-Malo, décédé le 12 novembre 1921 à Toulouse. Ayant débuté une carrière d'organiste dès 1862 à Rennes (Toussaints, Carmes), il s'engagea ensuite dans l'armée le 7 octobre 1870 où il fit carrière avant de prendre sa retraite en 1900 après avoir été nommé en 1898 au grade de Chef de bataillon au 83e Régiment d'infanterie. Retiré à Toulouse, il reprit ses activités d'organiste en 1901 à l'église Saint-Jérôme dont il fut titulaire durant vingt ans, jusqu'à son décès. On lui connaît de nombreuses pièces pianistiques de genre publiées, ainsi que quelques pages pour orgue et des mélodies. Le fils de ce dernier, Noël Bazin, né le 17 décembre 1892 à Castelsarrazin, sous-lieutenant dans le même régiment où son père avait autrefois exercé, fut tué au combat d'Arras, le 16 juin 1915 à l'âge de 22 ans.

|

François Bazin, Cours d'harmonie

( Paris, Léon Escudier, coll. Max Méreaux ) DR

|

par Camille Le Senne (1914)

in Encyclopédie de la musique et Dictionnaire du Conservatoire

Fondé par Albert Lavignac (Paris, Librairie Delagrave, 1931)

Le 15 mai 1816, l'Opéra-Comique représentait un petit opéra-comique en un acte, le Trompette de M. le Prince, répété sous le titre de la Chambre, et dû à la collaboration de Mélesville et de François Bazin. Vingt-deux représentations dans l'année, avec le maintien de la pièce au répertoire pendant un assez long temps, marquèrent le favorable accueil fait au début du jeune compositeur. Lauréat de l'Institut, où il obtenait en 1839 le second prix, tandis que le premier était remporté par Charles Gounod, il avait mérité en 1840 la plus haute récompense, avait séjourné à Rome le temps réglementaire et revenait à Paris, plein d'une ambition légitime, que l'avenir devait satisfaire largement ; car il connut la fortune, le succès, les honneurs.

Cependant il ne fut qu'à moitié heureux en 1847. Le goût de l’époque ne poussait point l'art vers les complications musicales ; aussi on est surpris de voir reprocher à Bazin « la coquetterie pointue et maniérée de l'école actuelle » à propos de son opéra-comique représenté le 18 mai, le Malheur d'être jolie. Pour expliquer l'insuccès, il suffisait de s'en prendre à l'absurdité du livret. Le librettiste s'appelait Charles Desnoyers, alors secrétaire de l'administration du Théâtre-Français ; ce qui fit dire à un plaisant critique : « On voudrait que cette place lui donnât plus d'occupation! » Un autre ajouta : « Ce petit opéra... ne fera pas résonner longtemps, pour M. Bazin, la trompette de la renommée ; celle de M. le Prince aura pour lui plus de retentissement. » En effet, le Malheur d'être jolie, répété sous le nom d'Isolier, ne fut joué que cinq fois.

Madelon, qui s'appelait d'abord les Barreaux Verts, fut représentée le 26 mars 1852. Grâce à quelques coupures, Madelon, que personnifiait d'abord avec beaucoup de charme et d'entrain Mlle Lefebvre, remplacée peu après, pour cause de maladie, par Mlle Talmon, fut trouvée une cabaretière accorte, ayant le sourire aux lèvres et chantant de joyeux refrains ; on lui fit bon accueil, et la pièce, qu'on avait jouée 48 fois la première année, dura jusqu'en 1858, ou elle atteignit sa 76e et dernière représentation.

Une seule pièce de François Bazin s'est maintenue assez longtemps au répertoire : le Voyaye en Chine, joué en 1855 à l'Opéra-Comique. Il s'agit de l'entêtement féroce de deux Bretons dont l'un refuse sa fille à l'autre, qui l'attire sur son navire, lui fait croire qu'on est en route pour Pékin tandis qu'on navigue en vue de Cherbourg, et finalement lui arrache son consentement, comme rançon de délivrance, comme prix du retour à terre. Cette fantaisie, taillée quelque peu sur le modèle du Voyage à Dieppe, était pour Labiche et Delacour leur début de collaboration à l’Opéra-Comique. Dès le 5 mai, ils avaient lu aux artistes leur comédie, qui devait prendre rang après Fior d'Aliza. Victor Masset ayant tardé à livrer sa partition, le Voyage en Chine passa le premier et remporta dès le premier soir un éclatant succès. Le livret surtout réunit tous les suffrages : presse et public furent d'accord pour applaudir à la gaieté des situations et à l'esprit du dialogue. La musique ne déplut pas, si l'on en juge par le succès populaire qu'obtinrent les couplets des cailloux, la marche, le duo des Bretons : « La Chine est un pays charmant, » et le chœur du cidre de Normandie. Peut-être se montra-t-on moins sévère qu'on ne le serait aujourd'hui ; dans son compte rendu, pourtant, M. Auguste Durand qualifiait cette musique avec autant de justesse que d'esprit, en écrivant qu' « elle ne gênait aucunement la pièce ». Il laissait entendre ainsi que les mots l’emportaient sur les notes ; on en eut la preuve le jour où la partition parut chez Lemoine : par une exception flatteuse pour les librettistes, mais contraire aux usages, tout le texte parlé y avait été gravé!

|

Signature autographe de François Bazin apposée sur son Cours d'harmonie

( coll. Max Méreaux ) DR

|

Une grosse part de la réussite revint d'ailleurs aux interprètes, qui, dans cette pièce, se passant de nos jours, avec des costumes modernes, trouvèrent, tous, des rôles appropriés à leur talent. Du côté des femmes, Mmes Cico, Révilly et Camille Gontié, une débutante dont le rôle de Berthe était la première création ; du côté des hommes, Montaubry, toujours élégant chanteur ; Couderc, excellent et trop tôt remplacé par Potel, le 13 janvier, à la quatorzième représentation. Prilleux, notaire prud'hommesque qui vantait si plaisamment le mérite de ses filles, « deux bonnes natures» ; enfin Sainte-Foy, de qui MM. Yveling Rambaud et E. Coulon ont pu justement dire dans leurs Théâtres en robe de chambre : « il faut lui rendre cette justice que, dans ces derniers temps, il a laissé de côté les traditions de la vieille école comique à laquelle il appartient de cœur, pour chercher des effets à la manière de la génération nouvelle. L'Opéra-Comique sans Sainte-Foy est un dîner sans vin. » Quant à Ponchard, il avait dû céder le 9 janvier le rôle du jeune Fréval à cause de la mort de son père, le vieux Ponchard, décédé à Paris le 6 janvier, à l'âge de soixante-dix-neuf ans.

Interrompu seulement au mois de juin pendant le temps des vacances, le Voyaye en Chine reparut, le 20 octobre, avec sa distribution originelle, sauf Mlle Marie Roze, qui remplaçait Mlle Cico et fut elle-même remplacée, le 23, par Mlle Dupuy. Le souvenir de tous les artistes qui avaient concouru au succès de l’œuvre est d'ailleurs consigné dans le toast «poétique » que porta Prilleux dans le banquet offert par les auteurs à l'occasion de la centième représentation :

|

La Célèbre Romance de Maître Pathelin, devenue rapidement un classique de la chanson, était encore au répertoire dans les années 1930-1940 : Tino Rossi l'a enregistrée en 1936 sur disque 78 tours Columbia B.F. 29 avec l'orchestre de Marcel Cariven

( couverture partition coll. DHM ) DR

François Bazin, Romance extraite de l'opéra-comique Maître Pathelin (transcription pour violon et piano par Max Méreaux) François Bazin, Romance extraite de l'opéra-comique Maître Pathelin (transcription pour violon et piano par Max Méreaux)

Fichier audio par Max Méreaux (DR) |

Déjà plus de cent fois, à bord de la Pintade,

Nous avons cru voguer vers l'empire chinois ;

Plus de cent fois déjà, Sainte-Foy fut malade,

Et nous a jugés plus de cent fois.

Notre excellente camarade

Révilly répéta plus de cent fois déjà :

«Je n'avais jamais vu Auguste comme ça! »

Cico, Roze, Dupuy, trois charmantes Maries,

Ont été tour à tour, toutes trois, applaudies :

Et Couderc, puis Potel, chacun en vrai Breton,

Aux oui de Montaubry ripostèrent des non !...

Nous voilà tous rentrés sains et saufs dans le port;

Mais le repos sied mal à des âmes vaillantes,

Car de l'oisiveté les heures sont trop lentes,

Et je suis sûr que quelque jour

Nous nous retrouverons sur la plage à Cherbourg.

Oui, j'en conçois l’agréable présage,

Sur la Pintade encor, passagers, équipage,

S'embarqueront plus de cent fois.

En attendant, messieurs, je bois

A mes compagnons de voyage.

Les vœux du « poète » ne furent pas pleinement exaucés. L'ouvrage était «bien parti », malgré une indisposition de Montaubry, qui, pendant la seconde représentation, forçait d'interrompre le spectacle et de rendre l'argent, — un peu plus qu'on n'en avait reçu, comme il arrive toujours en pareil cas. Dès la quatrième, le Voyaye en Chine dépassait le chiffre de 2.000, et, les recettes se maintenant au beau fixe, on atteignait la centième le 9 décembre 1866, c'est-à-dire, presque jour pour jour, un an après. Mais à partir de ce moment, l’élan se ralentit ; en 1868 il s'arrêta brusquement. Une reprise organisée neuf ans après, en 1876, ne fournit que dix-sept soirées, et, après avoir obtenu 132 représentations à l'Opéra-Comique, l’œuvre de Bazin ne fut plus jouée qu'en province et au Château-d'Eau.

Cependant il serait injuste d'oublier que l'année 1856 finit à l'Opéra-Comique par le grand succès d'une petite pièce, Maître Pathelin, paroles de Leuven et Ferdinand Langlé, musique de Bazin (12 décembre). Tout le monde connaît la farce de Maître Pathelin, ce chef-d'œuvre de la scène française au moyen âge, et son adaptation pour la Comédie française par Brueys et Palaprat. Ce qu'on sait moins, c'est que l'aventure avait fourni déjà la matière d'un opéra-comique en deux actes, joué le 21 janvier 1792 au théâtre Montansier, l'Avocat Pathelin, paroles de Patrat, musique de Chartrain. L'ouvrage eut du succès, et pourtant ne fut pas imprimé ; peut-être les préoccupations politiques du moment contribuèrent-elles à cet oubli ; ce qu'il y a de certain, c'est que le souvenir en disparut à ce point que Fétis, dans sa Biographie, ne l'a pas mentionnée parmi les œuvres dramatiques de Chartrain, lequel cependant fut loin d'en écrire un grand nombre. Plus heureuse, la partition de Bazin fut jouée et gravée ; nul biographe ne l'oubliera, car elle compte parmi les plus gaies de son auteur, et elle se maintint pendant quatorze ans au répertoire de la salle Favart, où elle faillit même être reprise pour les débuts de M. Boyer, fournissant un total de 235 représentations. Maître Pathelin a reparu au théâtre du Château-d'Eau, mais, hélas! sans la distribution primitive; on n'avait retrouvé ni Couderc, qui dans le rôle de Pathelin atteignait la perfection, ni Berthelier, qui devait devenir un des plus célèbres comédiens de notre temps, et qui débutait alors sous les traits d'Aignelet, déjà plein de gaieté communicative, de verve malicieuse et de fantaisie originale.

Camille Le Senne

Président de l'Association de la critique dramatique et musicale

par Jules Combarieu (1919)

in Histoire de la musique des origines au début du XXe siècle

Tome III (Paris, Librairie Armand Colin, n°743, 1919)

François BAZIN, né à Marseille en 1816 (mort en 1878), est aussi un élève d'Halévy (et de Berton), grand prix de composition en 1840 : musicien correct et facile, trop dépourvu de verve dans les petits sujets qu'il a traités. Sa Cantate de concours, Loyse de Montfort, exécutée à l’Opéra avec Mme Stolz dans le rô1e de Loyse, fit pressentir en lui, non sans raison, un musicien de l’école d'Auber. Son meilleur ouvrage est Maître Pathelin (1856), condensation en un seul acte par de Leuven et Ferd. Langlé de la farce célèbre qui avait déjà été traduite pour la Comédie-Française.

On peut signaler, dans Maître Pathelin, comme heureusement écrits, les couplets de l’avocat, ceux du berger Aignelet, le duo de bé, bé, la marche comique accompagnant, à la fin de l’acte, l’entrée du tribunal. Le trompette de M. le prince (1846), un acte, de Mèlesville, dont la scène est à Etampes au temps de la Fronde, contient, avec des couplets de table, un quintette et un trio assez bons. Dans le Malheur d'être jolie (1847), un acte de Ch. Desnoyers, dont l’action se passe sous Charles VII, il y a de jolis couplets archaïques — Adieu vous dis, mes amours — avec une assez poétique intervention des cors à l'orchestre. Il y a aussi un solo de cor (acte III) dans la Nuit de Saint-Sylvestre (1849), et quelques jolies pages, comme le chœur des gardes de nuit à la fin du ler acte, et le duo du duel (II). Madelon, 2 actes (1852), n'eut pas plus de succès que les Désespérés, un acte de Leuven et Jules Moineaux (1859) sur ce canevas étrange : deux individus, un lord anglais attaqué par le spleen, un joueur de serpent qui vient de perdre sa place à l’église, sont désespérés et se pendent ; une jeune fille, en gaulant des noix, les ramène à la vie, et leur fait promettre de ne plus recommencer! Bazin fut plus heureux avec le Voyage en Chine, opéra-comique en 3 actes de Labiche et Delacour (1865) : vaudeville employant de faciles moyens de provoquer le rire (bégaiement d'un prétendant qui, pour se guérir, se met des cailloux dans la bouche, et les avale dans un accès d’émotion, entêtement d'un Breton, un notaire ridicule...) ; musiquette d'opéra-bouffe dont le type est la valse et le chœur du 2e acte, dans le salon du Casino de Cherbourg.

Jules Combarieu (1859-1916)

Musicologue, Docteur ès lettres

Édouard BATISTE (1820-1876)

|

Édouard Batiste

( Archives de la Manufacture d'orgues Casavant Frères, Ltd, numérisation Agnes Armstrong, Altamont, New York, avec son aimable autorisation )

|

|

|

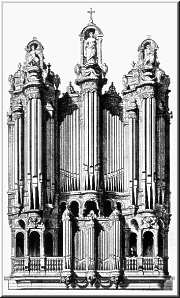

Eglise Saint-Nicolas-des Champs, Paris 3e arr., et son grand-orgue de tribune Clicquot (1777) - Gonzalez (1930),

58 jeux sur 5 claviers de 56 notes et pédalier de 32 notes, dans buffet XVIIe et XVIIIe siècles avec des parties plus anciennes datant de 1571.

in Saint-Nicolas-des-Champs, par l'Abbé Louis Le Rouzic, Editions Lescuyer, Lyon, 1948 (DR)

|

Oncle maternel de Léo Delibes qu’il guida et conseilla lors de ses premières années parisiennes, célèbre organiste et professeur d’harmonie renommé, Edouard Batiste, délaissé de nos jours, a principalement écrit une musique pour orgue dans un style symphonique très en vogue à l’époque, utilisant parfaitement toutes les ressources et possibilités de l’orgue " moderne ". Récitaliste très populaire, il savait orner ses programmes de transcriptions de marches de Schubert, Chopin, Mendelssohn et même de fragments de symphonies de Beethoven. Ses improvisations étaient également remarquables, même si d’aucuns estiment que le répertoire utilisé, à l’image d’un Lefébure-Wély, faisant appel à des pièces imitatives telles que des " tempêtes " ou des pastorales ", était très éloigné de la liturgie et du cadre sacré !

Antoine-Edouard Batiste est né à Paris le 28 mars 1820. C’est son père Jean Batiste, baryton et compositeur de la Chapelle impériale de Napoléon Ier, puis chanteur de grande renommée à l’Opéra-Comique qui lui enseigne les premiers éléments de musique. Sa sœur Clémence (1808-1886), de 12 ans son aînée, future mère du compositeur Léo Delibes, est également musicienne. Elle joue fort bien du piano et n’hésite pas à donner quelques leçons à son tout jeune frère. Dès l’âge de 8 ans en 1828 Edouard Batiste est admis au Conservatoire de Paris comme Page de la Chapelle royale. Devenu plus tard professeur dans ce même établissement il ne le quittera plus jusqu'à sa mort. Il y fait d’ailleurs d’excellentes études auprès de Leborne et Bienaimé (solfège), Le Couppey et Dourlen (harmonie et accompagnement), Benoist (orgue), Cherubini et Halévy (composition), qui lui valent de nombreuses récompenses : 1er prix de solfège en 1833, 1er prix d’harmonie et accompagnement en 1837, 1er prix de contrepoint et fugue en 1839, 1er prix d’orgue la même année, et enfin un 1er second Prix de Rome en 1840 avec la cantate Loyse de Monfort, écrite sur des paroles d’Emile Deschamps et Emilien Pacini.

Dès 1836, encore étudiant au Conservatoire, il est engagé comme professeur, tout d’abord accompagnateur des classes de chant et de déclamation lyrique, et professeur adjoint de solfège (1836), puis professeur titulaire à partir de 1839. A ce titre il enseigne plusieurs matières : classe de chœurs pour hommes (1839), de chant simultané (1850), de solfège collectif (1852) et enfin d’harmonie et accompagnement pour les femmes (1872). Edouard Batiste est l’auteur d’une nouvelle édition des Solfèges du Conservatoire par Chérubini, Catel, Méhul, Gossec, Langlé... (Paris, Heugel, 1865-1869, 10 volumes), ainsi que d’une autre édition, également annotée par lui, et intitulée Leçons sur toutes les clefs et à changement de clefs, édition populaire sans accompagnement (Paris, Heugel, s.d., 80 p.), et d’un Petit solfège harmonique, ou Traité d’harmonie élémentaire, (Paris, Heugel, s.d.). Ses travaux et publications sur l’enseignement lui valent plusieurs médailles et resteront longtemps aux programmes des conservatoires nationaux et autres écoles de musique. Encore de nos jours les Editions Musicales Alphonse Leduc proposent à la vente son Petit solfège mélodique, théorique et pratique, comprenant 100 leçons mélodiques et progressives sans accompagnement, dont 90 en clé de sol 2e, et 10 en clé de fa 4e (HE 3213), ainsi que ses Leçons de solfège sur toutes les clés et à changements des clés (HE 6266).

|

Eglise Saint-Eustache : grand orgue reconstruit en 1877-79 par Joseph Merklin, dans un buffet de Baltard daté de 1854

( dessin )

|

Parallèlement à ses activités pédagogiques, Edouard Batiste suit une brillante carrière d’organiste, tout d’abord à St-Nicoles-des-Champs, puis à St-Eustache. En 1842, il est en effet nommé à St-Nicolas, à la suite du départ de Paul Charreire pour la cathédrale St-Etienne de Limoges. Située rue St-Martin, en plein cœur de Paris dans le troisième arrondissement, cette église du XVe siècle bénéficie d’un grand orgue du facteur François-Henri Clicquot, installé en 1773 dans un buffet de 1571. Modifié par la suite par Dallery, Ducroquet et plus récemment (1930) par Victor Gonzalez, cet instrument est composé actuellement de 58 jeux, répartis sur 5 claviers de 56 notes et un pédalier de 32 notes.

Le 1er juillet 1854, Edouard Batiste quitte St-Nicolas pour St-Eustache, succédant là à Florimond Ronger, plus connu sous le nom de Hervé comme auteur d’opérettes frivoles! Il a d’ailleurs disputé cette place à César Franck , mais l’a emportée sans doute grâce à l’appui de l’Association des Artistes Musiciens du baron Taylor, dont il est membre. Cette institution, fondée en 1843 pour venir en aide aux musiciens et leur assurer une retraite minimum, organise de nombreux concerts dans la capitale qui attire un public important. L’église St-Eustache, également très ancienne (XVIe), est dotée alors d’un grand orgue qui vient tout juste d’être reconstruit par Ducroquet et inauguré le 1er mai 1854, à la suite de l’anéantissement dans l’incendie de 1844 de l’ancien orgue de l’abbaye Saint-Germain des Près remonté ici en 1802. A l’époque de Batiste, cet orgue de 68 jeux, répartis sur 4 claviers manuels et Pédale de 32 pieds, installé dans un buffet monumental dû à l’architecte Baltard, est considéré comme le meilleur spécimen de la facture d’orgue moderne et le plus bel instrument parisien. De nos jours, ce même buffet accueille à présent un orgue Van den Heuvel (1989) de 101 jeux (deux consoles de 5 claviers de 61 notes et un pédalier de 32 notes).

A peine installé à St-Eustache, Edouard Batiste assiste le 30 avril 1855 à un événement considérable qui déplace les foules et auquel il participe d’ailleurs aux claviers de son orgue, Listz, pressenti par Berlioz, ne pouvant se déplacer de Weimar et Saint-Saëns ayant décliné l’invitation : la première, audition dans cette église, du Te Deum de Berlioz. L’organisation de ce concert, prévu pour l’ouverture de l’Exposition Universelle, est gigantesque : plus de 900 exécutants, dont 600 voix d’enfants ; les journaux de Paris et de province en font une publicité énorme ; l’église est archi-comble ! Berlioz écrit le soir même à Liszt : C’était colossal, babylonien, ninivite... Pas une faute, pas une indécision..., et plus tard il précisera que le Judex crederis, le finale de son Te Deum, est sans aucun doute ce que j’ai produit de plus grandiose. Quelque temps plus tard, en 1862 à l'occasion de la fête de la translation des reliques de Saint Eustache, la " Société chorale du Conservatoire impérial de musique " que dirige Edouard Batiste, chante pour la première fois à l'église St-Eustache la Messe à 3 voix égales de François Bazin. Le succès de cette audition est si important que l'année suivante, le dimanche 2 août 1863 à dix heures, une seconde exécution est donnée dans cette même église, avec Batiste au grand orgue, et la participation de MM. Barbet, Fontange et Chevalier, qui chantent les solos, et de Louis Hurand, maître de chapelle de la paroisse, qui assure la direction.

Edouard Batiste restera titulaire du grand orgue de l'église St-Eustache jusqu'à sa mort arrivée le 9 novembre 1876 à Paris. C’est Henri Dallier, un autre lauréat du Prix de Rome, qui recueille sa succession.

|

|

Offertoire du Saint jour de Pâques, composé pour l'orgue sur le chant de l'O Filii, par Edouard Batiste et dédicacé « A mon Ami LEFEBURE-WELY »,

couverture et première page.

( Paris, Richault R 4886, vers1855, collection Alain Vernet )

|

|

|

Édouard Batiste,  Graduel pour orgue, extrait de 50 Nouvelles Pièces d'orgue non difficiles, Élévations, Communions, Entrées de Processions, Versets, Préludes, Sorties, etc, pour les divers offices du Culte catholique,dédiées à Monsieur l'Abbé Scheltien, chanoine honoraire de Nancy, Curé de l'Église St Eustache, Paris, Richault et Cie Éditeurs, s.d. [ca 1870] Graduel pour orgue, extrait de 50 Nouvelles Pièces d'orgue non difficiles, Élévations, Communions, Entrées de Processions, Versets, Préludes, Sorties, etc, pour les divers offices du Culte catholique,dédiées à Monsieur l'Abbé Scheltien, chanoine honoraire de Nancy, Curé de l'Église St Eustache, Paris, Richault et Cie Éditeurs, s.d. [ca 1870]

( coll. Max Méreaux. Fichier audio par Max Méreaux ) DR

|

On doit à Edouard Batiste un grand nombre d’œuvres pour orgue principalement publiées à Paris chez Richault, notamment une Communion en la majeur, op. 24 n° 2, un Offertoire-fantaisie-orage en ut mineur, op. 23 n° 6, un autre Offertoire du Saint Jour de Pâques (sur O Filii), op. 26... Sa musique d’orgue est en partie rééditée par les Editions Chanvrelin (Paris), sous le titre de " Pièces d’orgue ".

|

Eglise Saint-Eustache (XVIe siècle).

(© cip, 1999 )

|

Ce recueil de 62 pages contient 9 pièces : Elévation (mi b majeur), 7 Offertoire (fa majeur, mi majeur, la mineur, mi b majeur, si mineur, la mineur, sol majeur) et une pièce sans titre (mi mineur). Pour le service religieux, il a également écrit des œuvres vocales bien oubliées de nos jours, parmi lesquelles un Ave Maria pour soprano, ténor ou basse, et un O Salutaris pour ténor ou soprano, tous deux édités dans les " Collections de la Maîtrise, publiées sous la direction et avec notes de MM. L. Niedermeyer et J. D’Ortigue " (Chant - Petite Maîtrise, 4e année), éditées à Paris, Au Ménestrel - Heugel et Cie. Le musicologue Pierre Guillot souligne que « la musique d'orgue d'Edouard Batiste offre, par son écriture essentiellement pianistique (gammes diatoniques et chromatiques montantes et descendantes, véloces, sur tout le clavier, octaves successives à l'une ou aux deux mains, arpèges très fréquents et vifs - voire incessants dans certaines pages - dans des tonalités peu aisées à l'orgue parce que les mouvements de mains ne sont pas aussi libres qu'au piano à cause du clavier supérieur [fa # majeur ou do # majeur par ex.], longs traits de pédalier, changements de claviers extrêmement rapides - l'Offertoire pour le jour de Pâques en est un bel exemple -) des difficultés importantes et nombreuses à vaincre (on est loin du "style lié" et statique propre à l'orgue et qui était alors pourtant prôné précisément pour freiner ce pianisme à l'orgue) qui peuvent décourager les organistes peu rompus à la technique pianistique, nonobstant la question esthétique qui est une autre affaire et non secondaire. »

Edouard Batiste, dont seule la musique d’orgue subsiste, a également composé des pièces pour piano et des mélodies. Il lui arrivait en effet souvent d’animer des soirées mondaines, très en vogue dans la haute bourgeoisie sous le Second Empire. Il n’était pas rare qu’il passât la nuit aux claviers de son piano, interprétant quelques romances et autres danses (Valses, Polkas, Mazurkas...)

Il est bien connu que nul n’est prophète dans son pays et l’œuvre pour orgue d’Edouard Batiste, si elle est quelque peu délaissée en France, est cependant toujours interprétée à l’étranger, notamment en Grande-Bretagne, en Italie et aux U .S.A. C’est ainsi que dernièrement l’organiste Willibald Guggenmos interprétait le 9 décembre 2000 à Sabato (Italie) ses Trois Elévations op. 5, lors du 3ème Festival International d’orgue ; que Riccardo Villani, organiste de Santa Maria del Rosario à Milan, jouait à Sabato également, le 1er septembre 2001, son Deuxième Offertoire; et que quelques jours plus tard, le 11 septembre, James Hammann, organiste, professeur d’orgue et d’histoire de la musique à l’Université de la Nouvelle-Orléans, donnait son Offertoire en la bémol, op. 23 n° 2, à la St.Michael’s Episcopal Church de Little Rock (Arkansas, U.S.A.).

La discographie d’Edouard Batiste est peu abondante et ne concerne que quelques pièces pour orgue. Mentionnons tout d’abord un enregistrement ancien chez Erato (33 tours) par Pierre Guillot, dans " L’orgue bourgeois sous le Second Empire : Lefébure-Wély, Batiste " : Offertoire de Ste-Cécile en ré majeur, op. 8 n° 2, Communion en la majeur, op. 24 n° 4, Elévation en la mineur, op. 19 n° 2, Offertoire en ut majeur, op. 24 n° 2, Offertoire-fantaisie-orage en ut mineur, op. 23 n° 6, Verset en ut majeur : musette op. 24 n°12. Ce même Offertoire-fantaisie-orage a été également enregistré en 1996 par Daniel Kern à l’orgue de la cathédrale de Tours (collection " La Route des Orgues ", Ligia Digital, Lidi 0104050-97). On trouve aussi deux CD de Christopher Herricks : l’un enregistré en 1992 à l’église St-Bartholomé de New-York, contenant notamment le Grand Offertoire en ré (Hypérion CDA66605, Organ Fireworks IV), l’autre enregistré en 1998 au Temple de Londres, avec l’Offertoire en sol majeur (Hypérion CDA67060, Organ Dreams 1), et un CD de l’organiste de la cathédrale Notre-Dame d’Anvers, Stanislas Deriemaeker, intitulé " Symphonic organ music from Belgium and France ", comportant, entre autres œuvres, l’Elévation en la bémol majeur, op. 23 (René Gailly International Production, CD 87 110).

Après avoir ajouté qu’Edouard Batiste était également membre (1873) de la " Commission pour l’examen de devis relatifs à la construction d’orgues d’églises " de la Ville de Paris, aux cotés de l’abbé Jourdan, vicaire général, Ballu et Bazin, membres de l’Institut, Davioud, inspecteur général d’architecture..., terminons cette esquisse biographique en rapportant ici les paroles prononcées par Ambroise Thomas, alors directeur du Conservatoire de Paris, lors du décès d’Edouard Batiste, publiées dans Le Journal de musique du 18 novembre 1876 :

Elève distingué de Cherubini et d’Halévy, il reste un des plus purs représentants de cette noble et grande école d’harmonie qu’on appelle aujourd’hui classique, par opposition à une certaine école de contre-point romantique, qui semble marcher au chaos et n’a plus guère d’harmonie que le nom. Batiste laisse des modèles parfaits d’harmonie élégante, riche et colorée, ingénieuse, mais toujours rigoureusement pure dans plusieurs de ses ouvrages, notamment dans la réalisation des basses chiffrées des solfèges d’Italie, un travail délicat qui demandait, avec la connaissance de la tradition des grands compositeurs italiens du siècle passé, la main assurée d’un maître.

Denis HAVARD DE LA MONTAGNE

Paru en 2004 : Édouard Batiste, 5 Pièces pour l'office et 2 grandes transcriptions de Beethoven (Allegretto de la 7° Symphonie et Final de la 9° Symphonie "Hymne à la joie"), par Yannick Merlin, préface de Pierre Guillot, Delatour France, DLT0480.

____________

1) On sait que Manet à la fin de sa vie, la maladie l'handicapant quelque peu pour réaliser de grandes oeuvres, se contentait de peindre des petites natures mortes ou des portraits au pastel des nombreuses femmes qui le visitaient. C'est ainsi qu'il immortalisa Emilie Ambre, mais également une autre comédienne Jeanne Marsy, des jeunes-filles du monde Suzette Lemaire et Isabelle Lemonnier, une commerçante de lingerie de luxe Mme Guillement, et deux femmes qui vivaient de leurs charmes : Irma Brunner et Valtesse de la Bigne.

[ Retour ]

2) Né le 31 août 1786 à Angers, mort le 9 avril 1889 à Paris, Chevreul fut directeur de la Manufacture des Gobelins de 1824 à 1883, membre de l'Académie des Sciences (1826), professeur de chimie au Muséum d'histoire naturelle à compter de 1829, puis nommé directeur en 1864. On lui doit notamment une théorie des couleurs, l'analyse des corps gras et l'invention des bougies stéariques.

[ Retour ]

1841

Aimé MAILLART (1817-1871)

|

Aimé Maillart (1817-1871)

( photo Pierre Petit )

|

|

1er couplet de l'air Ne parle pas, Rose, je t'en supplie..., extrait de l'opéra Les Dragons de Villars d'Aimé Maillart (1856). Ph. Maquet, éditeur à Paris.

( Coll. D.H.M. )

|

Louis-Aimé Maillart, né à Montpellier le 24 mars 1817, d’une famille de comédiens, a fait toutes ses études au Conservatoire de Paris à partir de 1833, dans les classes de Leborne, Halévy, Elwart, Reicha et Guérin pour le violon. Premier prix, avec Deldevez, de contrepoint et de fugue en 1838, puis Premier Grand Prix de Rome en 1841 pour sa cantate Lionel Foscari, il connut le succès le 15 novembre 1847 avec la création à l’Opéra de son opéra en trois actes Gastibelza ou le Fou de Tolède. Puis vinrent d’autres succès avec Le Moulin des tilleuls, en un acte, donné à l’Opéra-Comique, le 9 novembre 1849, La Croix de Marie, en trois actes, jouée dans le même théâtre en 1852 et surtout l’opéra Les Dragons de Villars, en trois actes, sur des paroles de Lockroy et Cormon (Théâtre Lyrique, 19 septembre 1856) qui fut son plus grand succès lyrique et fit longtemps partie du répertoire des théâtres français. Cette œuvre fut programmée en Belgique, Espagne, Allemagne, Angleterre et même en Pologne. Plusieurs mélodies charmantes de cet opéra sont restées longtemps dans toutes les mémoires : Espoir charmant; Ne parle pas, Rose; Oui, c’est moi qu’il a choisie... Les Pêcheurs de Catane, drame lyrique en trois actes, écrit sur un livret de MM. Cormon et Carré, donné en première audition au Théâtre-Lyrique le 14 décembre 1850, au cours de laquelle Melle Baretti et M. Peschard firent leurs débuts, et l'opéra Lara, en trois actes (1864), furent également bien accueillis par le public et la critique. On lui doit aussi plusieurs cantates et des œuvres sacrées.

Décoré de la légion d’Honneur en août 1860, fuyant Paris devant l’invasion allemande, Aimé Maillart est mort à Moulins (Allier), le 26 mai 1871.

Louis Bethléem dans son livre " Les opéras, les opéras-comiques et les opérettes "1 dit qu’Aimé Maillart " maladif et dépourvu d’ambition... travaillait peu. Inégal et fougueux, mais dramatique et inspiré, il avait quelques analogies avec Verdi. Ses élans de passion intense, ses sursauts un peu désordonnés et un profond sentiment mélodique, semblaient pourtant l’appeler à la scène lyrique. "

Denis HAVARD DE LA MONTAGNE

|

Signature autographe (1865) DR

|

Aimé Maillart, Romance extraite de l'opéra-comique en 3 actes Les Dragons de Villars (Paris, Brandus & Cie, 1877/coll. Bnf-Gallica) DR.

Aimé Maillart, Romance extraite de l'opéra-comique en 3 actes Les Dragons de Villars (Paris, Brandus & Cie, 1877/coll. Bnf-Gallica) DR.

Fichier audio par Max Méreaux (DR.)

Partition au format PDF

___________________________

1) Paris, Editions de la « Revue des lectures », 1926. [ Retour ]

|

|

Benoit Mozin, portrait par Leprince, 1823

( coll. famille Piet )

|

Théodore Mozin peint en 1843 par Antoine Etex (1808-1888)

( coll. famille Piet )

|

Théodore MOZIN (1818-1850)

La

courte vie de ce musicien ne lui a pas laissé le temps de

marquer de son empreinte la musique française de cette

première moitié du dix-neuvième siècle en

pleine période romantique. 1818 : Victor Hugo termine ses

études au lycée Louis-le-Grand, Beethoven achève

sa Sonate pour le piano-forte op.

106 et Lamartine termine sa tragédie Saül ;

1850 voit paraître l’édition originale des

Mémoires d’outre-tombe

de Chateaubriand, mourir Balzac le

19 août et Berlioz composer La

Menace des Francs, pour

double-choeur et orchestre... On sait peu de choses sur Mozin, les

archives sont avares de renseignements à son sujet !

Heureusement ses traits ont été à tout jamais

fixés sur une estampe réalisée peu de temps

avant sa mort et conservée dans le fonds du Conservatoire.

Voici cependant des détails qui permettront de mieux situer le

personnage dans le contexte de l’époque.

Né à

Paris (9e ancien) le 25 janvier 1818, Désiré Théodore

Mozin bénéficia dès sa plus tendre enfance de

l’enseignement de son père Benoît, membre de la

Société Académique des Enfants d'Apollon, qui,

après avoir effectué des études musicales sous

la direction de Gossec jusqu’en 1787, se livrait à Paris

à l’enseignement du piano pour lequel il composa bon

nombre de pages. Celui-ci, dit « Mozin jeune »

(Paris, 21 mars 1769 – Sèvres, 1er décembre 1857)

avait autrefois professé le piano au Conservatoire de Paris

dès son ouverture en 1795 jusqu'en 1802, avant de se livrer à

l’enseignement privé. On raconte à son propos

que, passionné par le jeu, Mozin jeune « gagnait

beaucoup d’argent par ses leçons [...] et dissipait en

un instant à la roulette ce qu’il avait amassé

par son travail, puis recommençait de nouvelles économies

pour les soumettre aux mêmes chances du hasard ! »

(Fétis). Son oncle, André-Pierre Mozin, également

musicien de métier, avait aussi enseigné le piano au

Conservatoire de Paris, de 1795 à 1800.

Théodore

Mozin alla parfaire son éducation musicale au Conservatoire de

Paris à l’époque où Charles Gounod, né

la même année que lui (17 juin), le fréquentait

également : Halévy y enseignait le contrepoint,

Paër et Lesueur la composition. Premier prix d’harmonie et

accompagnement en 1836 (classe de Dourlen), de piano en 1837 (classe

de Zimmerman), de contrepoint et fugue en 1839, il avait également

obtenu cette même année 2ème

prix d’orgue dans la classe de Benoist. En 1841, après

avoir suivi les classes d’Halévy et de Berton, Mozin se

présenta au Concours de composition musicale de l’Institut

et décrochait un second Premier Grand Prix. Le sujet imposé

cette année était Lionel

Foscari, un poème du marquis

de Pastoret.

Le

27 février 1837 Mozin était nommé professeur

adjoint d’étude du clavier au Conservatoire de Paris,

tout en y poursuivant ses études. Le 1er

octobre 1848, Cherubini, alors directeur de cet établissement,

le nommait professeur de solfège. Mozin habitait à

cette époque au numéro 15 de la rue de la

Grange-Batelière,

dans le neuvième arrondissement, là même où

était casernée en 1775 la compagnie-colonelle des

Gardes suisses. Peu de temps après, le 16 novembre 1850,

Théodore Mozin s’éteignait en son domicile

parisien, tout juste âgé de 32 ans et laissant une

veuve, Marie-Rose Fossé, originaire d'Allonville (Somme) et

épousée le 18 février 1843 à Paris (12e

ancien), qui lui survivra près d’un demi-siècle

jusqu’au 12 juillet 1895! Quant à son père,

Benoît Mozin, il lui survivra encore durant 7 ans, avant de

s'éteindre à l'âge de 88 ans.

Selon

Fétis, on doit à cet artiste de nombreuses pages pour

le piano, parmi lesquelles Variations

brillantes sur un thème original

op. 2 (Lemoine), Premier Prélude

op. 10 (Lemoine), Six Fantaisies sur

« la Sirène »

op. 11 (Brandus.), Valses élégantes

et brillantes op. 15 (Lemoine),

Etudes spéciales

op. 16 (Lemoine), Etudes de salon

op. 17 (Lemoine).

Théodore

Mozin était le frère du peintre paysagiste Charles

Mozin (1806-1862), auquel on doit notamment Le

Boulevard des Italiens qui nous

donne la physionomie exacte de Paris au lendemain de la Restauration,

ainsi que plusieurs autres toiles immortalisant à partir de

1825 le port de Trouville-sur-Mer. Le petit-fils de ce dernier,

Charles Théodore Malherbe (1853-1911), fit à son tour

une carrière musicale : compositeur, rédacteur en

chef du « Ménestrel » et bibliothécaire

de l’Opéra de Paris (1899-1911).

Notre lauréat

du Prix de Rome n'a pas laissé de descendance, ayant eu le

malheur de perdre ses deux fils dans leur plus jeune âge :

tous deux prénommés Charles, nés en 1848 et en

1850, ils décédèrent le premier à l'âge

de 14 mois en 1849, le second à 7 mois, en 1851.

Denis

Havard de la Montagne

(2004-2014)

Alexis de GARAUDÉ (fils, 1821-1854)

Brillant premier prix du Conservatoire de Paris à l’âge de 11 ans, lauréat du Prix de Rome de composition musicale à 18 ans, accompagnateur à la Société des Concerts du Conservatoire et à l’Opéra-Comique, organiste, compositeur, Alexis de Garaudé, dont Fétis disait qu’il " possédait un des plus beaux talents qu’on ait connu pour l’accompagnement ", n’a cependant pas eu le temps d’écrire de grandes œuvres la mort l’ayant ravi à l’âge de 32 ans. Curieusement d’ailleurs, les deux Second Grand Prix de Rome de l’année 1841, Théodore Mozin et Alexis de Garaudé moururent tous deux prématurément au même âge ! Cependant, le nom de Garaudé est encore largement connu de nos jours par les élèves de musique, notamment par son Solfège des enfants à une voix qui figure toujours dans les catalogues des éditions Leduc (AL 14281) et Billaudot (GB 5609), mais l’auteur de cet opus 27 est son père.

|

Alexis de Garaudé père (1779-1852), auteur de nombreux solfèges fort connus

( portrait par Pierre Roch Vigneron, BNF Richelieu )

|

Prénommé également Alexis, il arrive souvent que les deux soient confondus, quoique la carrière artistique du père fut beaucoup plus longue, celui-ci étant décédé à l’âge de 73 ans. Choron et Fayolle, dans leur " Dictionnaire historique des musiciens, artistes et amateurs, morts ou vivans [sic] qui se sont illustrés en une partie quelconque de la musique et des arts qui y sont relatifs " (Paris, 1810), nous apprennent qu’Alexis Garaudé père, né le 21 février 1779 à Nancy, où son père remplissait une charge au Parlement, s’était vu contraint " par la suite de la révolution, de tirer parti d’un art qui n’était entré dans son éducation que comme objet d’agrément. " C’est ainsi qu’il vint à Paris, entra au Conservatoire qui venait d’ouvrir ses portes et prit des leçons de chant auprès de Crescentini et de Garat, et d’harmonie auprès de Cambini et de Reicha. Il fit parti, en qualité de chanteur, du personnel de la Chapelle impériale puis royale (1808-1830) et enseigna au Conservatoire de Paris la vocalisation à partir de 1816 et le chant en 1835 avant de prendre sa retraite le 1er avril 1839. Il est l’auteur de pages pour piano, de musique de chambre, de nombreuses mélodies (près de 200 publiées par ses soins ou par Imbault à Paris), de pièces religieuses, dont une Messe solennelle à 3 voix, d’un opéra La Lyre enchantée et surtout d’un grand nombre d’ouvrages pédagogiques, dont certains sont encore utilisés de nos jours. Parmi ceux-ci, on relève une Méthode de chant (Paris, l’Auteur, 1809) totalement refondue et augmentée par la suite (1825), une Petite Méthode de chant dédiée aux Dames. A l’usage de la Maison royale établie à St Denis pour l’éducation des filles des membres de la Légion d’honneur (Paris, Au bureau du Journal d’Euterpe, s.d. [ca 1820]), Soixante solfèges progressifs à deux voix égales, avec accompagnement de piano ou harpe, ou nouveau cours de lecture musicale précédé de principes de musique par demandes et réponses (Paris, chez l’Auteur, rue Vivienne, rotonde Colbert, escalier E, 25 décembre 1831), L’Harmonie rendue facile ou théorie pratique de cette science (Paris, l’Auteur, 1835), une Méthode complète de piano (Paris, l’Auteur, 1840). Peu de temps avant sa mort, arrivée à Paris le 23 mars 1852, il avait effectué un voyage en Espagne qui lui inspira un ouvrage intitulé L’Espagne en 1851, ou impression de voyage d’un touriste dans les diverses provinces de ce royaume (Paris, E. Dentu, 1852, in-8°, 256 pages).

Parmi ses nombreux élèves que Garaudé père forma au Conservatoire de Paris et dans son Ecole de chant français et italien de la rue des Petits-Champs puis de la rue de Marivaux,se trouve une demoiselle Clotilde Colombelle qu’il dirigea durant 7 ans. Née à Paris le 26 mars 1804, elle entra au Conservatoire de cette ville où elle obtint un 1er prix de solfège en 1818 et un 2e prix de chant l’année suivante. Elle débuta ensuite, avec succès, une carrière en Italie sous le nom de Mlle Coreldi, au Théâtre Saint-Charles de Naples puis à la Scala de Milan où elle fut engagée comme prima donna, mais elle mourut à Milan dans sa vingt-deuxième année le 5 février 1826. Dans une lettre du 10 mai 1831, son professeur de chant écrivait :

|

Cours de chant dans une classe d'école sous la Restauration. Dessin ornant la couverture d'un ouvrage de solfège de Garaudé père intitulé : Enseignement mutuel et populaire de la musique dans les classes nombreuses des collèges, écoles primaires, normales et communales, pensionnats, &a, contenant 285 solfèges à 1,2 ou 3 voix, et 50 choeurs à 2,3 ou 4 voix, dont 42 choeurs (Paroles et Musique d'Alexis de Garaudé) et 8 choeurs d'Église pour Messes, Saluts et Messes de Requiem, par Alexis de Garaudé, Membre des Conservatoires de France et d'Italie et de plusieurs Académies Royales des Sciences et Belles-Lettres, &a.

( s.d. [ca 1820], BNF Richelieu )

|

" ...c’est en 1817 (elle avait alors 14 ans) que j’ai commencé à poser sa voix et à la développer avec les plus grands ménagements par tous les exercices préparatoires de l’école de Crescentini, dont je m’honore d’avoir suivi les conseils. L’étude de beaucoup de cantabiles expressifs, genre dans lequel elle excellait particulièrement, a précédé celle qui fait acquérir l’agilité. Je lui ai enseigné progressivement les principaux airs et duos du répertoire français et italien, ainsi que ses rôles, en Italie, où elle n’a cessé de recevoir mes conseils que lors de la maladie qui la fit périr à vingt-deux ans, en 1826, en excitant les plus vifs regrets des Milanais, qui lui firent des funérailles d’une pompe extraordinaire. J’ajouterai qu’elle débuta au théâtre San Carlo, à Naples, deux mois après son départ de Paris, par le rôle de Cenerentola, qu’elle n’avait jamais étudié, et qu’elle joua ainsi à l’improviste avec le plus éclatant succès. D’ailleurs Naples manquait alors de maîtres de chant, même du troisième ordre, et il est plus que notoire que j’ai seul dirigé sa carrière théâtrale, qui fut, hélas ! trop courte pour sa fortune et pour ma réputation ! "

Alexis de Garaudé père non seulement mena au succès sa jeune et brillante élève, disparue si précocement, mais fut également le père naturel de ses deux fils. Le puîné, Charles Gabriel Sylvestre Colombelle, naquit à Paris le 6 janvier 1823. Entré au Conservatoire, il obtint un 1er prix de solfège en 1836 à l’âge de 13 ans, mais sa destinée nous est inconnue. L’aîné, Alexis Albert Gauthier Colombelle, né à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne) le 27 octobre 1821, se fera appeler du nom de son père. Il effectuera plus tard, le 21 décembre 1844, une demande de changement de nom afin de porter officiellement le patronyme de " de Garaudé ". Tout comme sa mère, il eut un destin tragique.

Alexis de Garaudé fils reçut ses premières leçons de musique de la part de ses père et mère, puis entra au Conservatoire de Paris en avril 1829. Il n’avait pas encore atteint ses 8 ans. Il fit dans cet établissement, où son père enseignait, de longues études musicales durant 12 ans, couronnées par les 1er prix de solfège (1833) dans la classe d’Alexandre Goblin, de contrepoint et fugue (1837) dans la classe de Fétis, et d’orgue (1838) dans la classe de François Benoist. Elève de Fromental Halévy pour la composition, il remporta en 1840 une mention honorable au Concours de Rome avec la cantate Loyse de Montfort sur un poème d’Emile Deschamps, et en 1841 un deuxième Second Grand Prix avec la cantate Lionel Foscari sur un poème du Marquis de Pastoret. Cette même année, en compagnie d’autres organistes les plus en vue de Paris (Léfébure-Wély, Fessy, Séjan, Boély, Miné...), il est désigné par la Commission de réception du grand orgue de 32 pieds construit par MM. Cavaillé-Coll père et fils dans l’église royale de Saint-Denis, pour visiter l’instrument et le faire entendre les 21 et 23 septembre. Accompagnateur à l’Opéra-Comique et à la Société des Concerts du Conservatoire où il avait été admis comme sociétaire le 20 mai 1849, il mourut à Paris, le 6 août 1854 à l’âge de 32 ans. Habile musicien, on lui doit quelques pièces pour piano et surtout des transcriptions d’oeuvres d’Halévy et de Meyerbeer, notamment de ce dernier La Marche du sacre du Prophète, arrangée pour piano par A. de Garaudé (Paris, Brandus, s.d.).

Denis Havard de la Montagne

1842

|

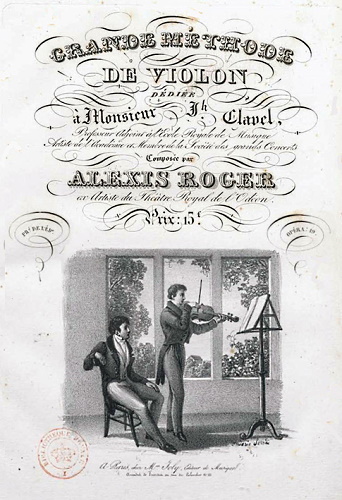

Alexis Roger, Polonaise du 2e Duo extrait de la Grande Méthode de violon "dédiée à Monsieur Joseph Clavel, professeur adjoint à l'Ecole Royale de Musique, artiste de l'Académie et membre de la Société des Grands Concerts, composée par Alexis Roger, ex artiste du Théâtre royal de l'Odéon"

Partition au format PDF.

(Paris, 1830, chez Mme Joly, éditeur de musique, arcades de l'Institut ou 21 rue du Colombier/coll. BnF-Gallica) DR.

Fichier audio par Max Méreaux, avec correction de fautes de gravure dans la partition : à la première mesure du 2e système de la 3e page (p.80), au premier violon, le fa avant dernière note est un fa bécarre ; à la dernière page, (p 81) dans les 3 dernières mesures du 2e système et dans la première mesure du 3e système, au second violon, tous les si sont des si bécarres (DR.) Fichier audio par Max Méreaux, avec correction de fautes de gravure dans la partition : à la première mesure du 2e système de la 3e page (p.80), au premier violon, le fa avant dernière note est un fa bécarre ; à la dernière page, (p 81) dans les 3 dernières mesures du 2e système et dans la première mesure du 3e système, au second violon, tous les si sont des si bécarres (DR.)

|

Alexis ROGER (1814-1846)

Voilà encore un artiste emporté par la maladie à l’âge de 32 ans, dont la destinée qui s’annonçait brillante a été brutalement interrompue. Ses ouvrages sont inconnus et son nom même est ignoré des biographes! Seul Fétis dans sa Biographie universelle des musiciens, écrite à partir de 1837 et rééditée par la suite, nous livre quelques détails empêchant ainsi ce Premier Grand Prix de Rome de composition musicale de rejoindre à tout jamais la cohorte des anonymes. Lors de sa mort prématurée, Raoul Rochette, Secrétaire perpétuel de l’Académie des Beaux-Arts, après avoir souligné les qualités artistiques du musicien, s’exprimait en ces termes : " L’Ecole de Rome a perdu M. Roger, qui était arrivé à la quatrième année de sa pension, et qu’une maladie de poitrine a conduit lentement au tombeau, malgré les soins de sa famille, qui du moins l’ont entouré dans ses derniers moment. "

Originaire de la Mayenne, où il était né le 11 juin 1814 à Château-Gontier, on peut croire qu’Alexis-André Roger subit dans cette ville l’heureuse influence de Jules Parisot. Organiste de l’église St-Jean à partir de 1821, et maître de musique du collège, celui-ci créa en effet à Mayenne un important foyer musical duquel sortirent de bons élèves. Quoi qu’il en soit son niveau était suffisamment élevé pour être admis dès l’âge de 14 ans au Conservatoire national supérieur de musique de Paris en août 1828. Il intégrait la classe d’harmonie de Dourlen, avant de rejoindre celle de contrepoint de Reicha (1830), ainsi que celle de piano de Zimmermann (1831) et d’orgue de Benoist (1831). Ses camarades avaient pour noms Marmontel, Boieldieu fils, Macé, Danjou, Alkan aîné... Un second prix d’accompagnement lui fut décerné en 1832 et un second prix de fugue en 1834. Elève de composition de Lesueur, puis de Paër, il se présentait au Concours de Rome en 1838 mais le sujet imposé, La Vendetta, sur une poésie du comte de Pastoret, ne lui porta pas chance et il n’obtenait cette année-là qu’une mention honorable. Sa santé précaire le retarda dans ses études qu’il dut parfois même interrompre quelque temps. Devenu l’élève de Lesueur, Paër étant décédé en 1839, Alexis Roger se présentait à nouveau au Concours de l’Institut en 1842 et remportait cette fois-ci le Grand Prix, devant Victor Massé, avec sa cantate La Reine flore. Il partit alors pour la Villa Médicis où il arriva le 2 janvier 1843. A cette époque le voyage en diligence prenait plusieurs jours mais permettait aux nouveaux pensionnaires de découvrir avant leur arrivée dans la Ville éternelle de nombreux sites propices à la méditation artistique. Ils empruntaient généralement l’itinéraire suivant : Paris, Lyon, Avignon, Arles, Marseille, Monaco, Gênes, Pise, Sienne, Rome... Tout comme les autres pensionnaires du Gouvernement, il séjournait ensuite à Vienne puis en Allemagne, à l’issue de ses deux années passées à la Villa Médicis et alors qu’il achevait ce long périple de quatre années passées loin de chez lui, Atropos le prit. C’était en 1846, on donnait cette année là en première audition à la Salle Favart La Damnation de Faust sous la direction de Berlioz lui-même.

Si comme nous l’avons dit précédemment les ouvrages d’Alexis Roger sont méconnus et probablement conservés dans quelque bibliothèque poussiéreuse, on sait cependant qu’il est l’auteur d’une Grande méthode de violon publiée en 1830 à Paris, chez la veuve Joly, éditeur de musique, 23 Quai Conti.

Denis HAVARD DE LA MONTAGNE

Eugène GAUTIER (1822-1878)

|

Eugène Gautier, vers 1870

(coll. BnF-Gallica) DR.

|

Eugène Gautier, La Clé d'or, comédie lyrique, transcription pour piano par Henri Carré (Paris, G. Hartmann, 1877 ; coll. BnF-Gallica) Eugène Gautier, La Clé d'or, comédie lyrique, transcription pour piano par Henri Carré (Paris, G. Hartmann, 1877 ; coll. BnF-Gallica)

Fichier audio par Max Méreaux (DR.)

Partition au format PDF

|

|

Annales du Théâtre et de la Musique (1878)

GAUTIER (Jean-François-Eugène), compositeur

français, né à Paris en 1822,

mort à Paris, le 1er avril 1878. Après avoir remporté le premier prix de

violon au Conservatoire, Eugène Gautier étudia la composition avec Halévy, mais

n'obtint, au concours de l'Institut, en 1842, qu'une seconde nomination. Il

renonça, dès lors, à poursuivre plus longtemps la chimère du prix de Rome et à

conquérir un titre qui, pas plus à cette époque qu'aujourd'hui, ne créait un

privilège au profit du lauréat. Mais, dévoré d'activité, son instrument d'une

main, sa plume de l'autre, il se jeta hardiment dans la mêlée, où il devait

rencontrer plus de déboires que de réelles satisfactions. Tour à tour premier

violon à l'Opéra-Comique et à l'Opéra, chef d'orchestre à l'Opéra-National, qu’Adolphe

Adam venait de fonder, il consacra, dès ce moment, les loisirs que lui

laissaient ces fonctions à écrire des opéras, dont quelques-uns ont réussi,

mais qui ne sauveront pas pour cela de l'oubli le nom de leur auteur. Son

premier ouvrage, écrit en collaboration avec Laurencin et Cormon comme

librettistes, fut donné à Versailles en 1845. Nous n'en connaissons que le

titre il l’Anneau de Mariette. Associé à un compositeur populaire,

Pilati, il improvisa un opéra de circonstance, les Barricades de 1848,

pour le Théâtre-Lyrique qui voulait lutter d'actualité avec les autres scènes

parisiennes pour célébrer la révolution de février. Il ne nous est rien resté

de la musique, dont le compositeur a dû se servir pour les ouvrages qu'il a

donnés depuis. Parmi ces derniers, nous citerons Choisy-le-Roi, Flore

et Zéphyr, Jocrisse, Murdoc le Bandit,

Schahabaham II qui n'eurent qu'un faible

retentissement et attirèrent peu l'attention du public et de la critique. Son

véritable succès date du Mariage extravagant, représenté à l'Opéra-Comique le 20 juin 1857, dont la musique prétentieuse n'en porte pas moins la marque d'études fortes et

consciencieuses, et qui n'a cessé depuis lors de faire partie du

répertoire de la province. Mais jusqu'à présent, Gautier n'avait donné au

théâtre que des ouvrages en deux actes au plus. Son amitié avec Roqueplan

l'avait récemment improvisé journaliste. Dans ses feuilletons de musique, il se

plaignit amèrement d'être délaissé, et ne vit pas sans envie les succès de ses

jeunes confrères. Il brûlait du désir de se mesurer dans un cadre plus large et

de donner enfin la mesure de ce qu'il pouvait faire. Octave Feuillet lui

fournit cette occasion en écrivant pour lui et sur sa sollicitation le livret

de la Clé d'or, dont le sujet ne comportant que l'étude psychologique

d'un cas particulier, n'offrait au

musicien que des situations assez vagues et mal définies. Gautier n'en jugeait

pourtant pas ainsi mais, rêvant depuis quelque temps une révolution musicale,

dont le but, pour son esprit obscur, résidait plus dans les mots que dans les

idées, il croyait avoir trouvé le sujet à l'aide duquel il allait pouvoir du

même coup exposer et développer ses théories confuses.

Nous n'avons pas besoin de rappeler

l'accueil glacial fait par le public à cet ouvrage, qui avait attendu dix ans

avant de pouvoir être représenté. Ces événements sont encore trop près de nous.

Il n'en est pas moins vrai que ce fut un coup terrible pour le compositeur et

qui empoisonna ses derniers jours. Il contracta de cet insuccès une sorte d'amertume qui ne contribua pas peu à assombrir ses

idées souffrant depuis longtemps d'une maladie nerveuse à laquelle il devait

succomber, le mal ne fit que s'accroitre, et il est mort ces jours derniers,

emportant sans doute avec lui l'idée qu'il n'était qu'une victime de

l'injustice des hommes. Ce n'est pourtant pas que Gautier ait manqué de talent.

Son œuvre, relativement restreinte, accuse un travail suivi, des études

consciencieuses mais sa pensée se dégage lente et pénible de tout ce qu'il

écrit. Sa phrase est indécise et son style est sans originalité et sans charme.

Dans les quelques ouvrages dont nous rappelons plus haut les titres, il a fait

preuve de qualités plus ingénieuses que hardies il s'est plus inspiré d'autrui

que de lui-même, et, en cherchant à s'approprier les traditions des maîtres, il

a marché toute sa vie à leur remorque sans parvenir à se créer un caractère

propre. Sincèrement épris des grandes choses, aimant passionnément son art, ce

qui a manqué à cet artiste pour que sa personnalité se dégageât de la

médiocrité où elle a constamment végété, c'est le souffle, c'est l'émotion,

c'est l'inspiration surtout, c'est enfin ce qui ne s'apprend sur les bancs

d'aucune école et que le travail le plus acharné ne saurait procurer. Gautier

laisse, dit-on, une Histoire générale de la musique que la mort ne lui a

pas donné le temps d'achever. Nous ignorons ce que peut être cet ouvrage mais

nous doutons qu'il soit possible d'y trouver un enseignement utile et des

aperçus nouveaux sur l'art. Comme critique musical au Journal officiel, comme

professeur d'histoire musicale au Conservatoire, chaire qui avait été créée

exprès pour lui il y a quelques années, Gautier a toujours envisagé les choses

et les hommes par leurs petits côtés. Il a dû faire de même pour l'histoire.

Edouard Noël et Edmond

Stoulig

|

|

Le Constitutionnel (édition du lundi 15 avril 1878)

journal politique, littéraire et

universel

« En 1822, quand je

naquis, la France était tranquille, mais triste comme un officier à la

demi-solde. » Ainsi, débutent les Souvenirs de M. Robert [Maître de musique,

1795], charmant récit publié,

en 1873, par Eugène Gautier, dans les colonnes du Figaro [éditions des 12 au 15

août 1873].

Lorsqu'il fut question,

en 1828, de choisir un état au futur, auteur, du Mariage extravagant et

du Docteur Mirobolan, sa mère, dont la mémoire était encore hantée par

la sanglante épopée de l'empire, et qui se souvenait aussi au privilège,

accordé aux lauréats de l'Institut, de ne point partir pour la guerre, déclara,

un beau jour, à son mari étonné, qu'elle voulait faire de leur fils, un

musicien. Fit-elle bien ? Fit-elle mal ? se demande Eugène Gautier. La pauvre

âme ! Ce n'est pas à moi de répondre. Quoi qu'il en soit poursuit-il, que son

nom soit béni ! C’est elle qui m'apprit, avec ma croix de Dieu, le respect de

moi-même et l'amour, du labeur, quotidien, et aussi que c’est seulement en

travaillant plus que les autres qu'il est permis de tâcher d'arriver parmi les

premiers de sa classe.

La chose une fois

décidée, Mme Gautier demanda, dans le quartier de l'Ecole de Médecine, l'adresse

d'un bon professeur. Cette adresse lui fut ainsi donnée : M. Robert, professeur

de musique, rue Dauphine, maison des Messageries. Le lendemain, « frisé comme

un Jésus et revêtu d'une veste et d'un pantalon de drap olive, costume dans

lequel la pureté des lignes et la grâce des contours avaient été sacrifiées à

la prescience d'une croissance rapide », Eugène Gautier, accompagné de sa mère,

escaladait les cinq étages de l'humble maestro qui allait lui donner les

premiers préceptes de l'art d'Orphée et de Meyerbeer. Il avait alors huit ans. Trois

ans après, M. Robert présentait son élève au Conservatoire.

Je jouai dans cette

mémorable circonstance, continue Gautier, un morceau de Kreutzer et l'Orage

de Steibelt. Le style suranné de mon exécution produisit sur le comité des

études un effet de stupeur, que M. Robert prit pour le comble de la

satisfaction. L'examen fini, Cherubini éleva, la voix : chi è, dit-il dans

son italien mâtiné de français, il maestro di cè joune homme ?

M. Robert se leva

— C'est moi, dit-il, avec

une révérence et un sourire.

Zé né vi en fais pas

monne coumplimente, reprit rudement Cherubini.

Et le maître et l'élève

se retirèrent l’un suivant l'autre.

Un professeur, à la

fois plus expérimenté et plus jeune, fut donné à Eugène Gautier qui, l’année

suivante, obtint premier prix de solfège et entra dans la-classe d'Habeneck. Il

y remporta, en 1836, le second prix de violon et, en 1838, le premier. Il fut

alors reçu dans la classe d'Halévy, et, moins heureux dans le concours pour le

prix de Rome qu'il ne l'avait été dans le concours instrumental, une maladie

l'empêcha, en 1843, de couronner peut-être par un premier prix le vaillant

effort qui, en 1842, lui avait déjà fait atteindre le second prix. Il dut

renoncer à la lutte. Sa composition était pourtant si avancée et d'un tel

mérite qu'Aubert lui fit espérer qu'on l’exécuterait a la solennité des prix. Nouveau

mécompte ! Sa composition ne fut point exécutée.

Ainsi commençait pour

lui cette rude bataille où il conquit un nom, mais où il devait périr à 56 ans.

D'abord il fallait vivre. Habeneck, dont il avait gagné l'estime et

l'affection, l'attacha comme second violon à l'orchestre de l'Opéra. Plus tard,

Eugène Gautier y obtint un premier pupitre et fut admis, aussi, comme premier

violon à la Société des concerts du Conservatoire. Organiste vers 1845, à

l'église Saint-Louis-d'Antin, il devint, en 1857, maître de chapelle à l'église

Saint-Eugène, qu'il parvint à élever au rang des premières maîtrises, et qui a

cru devoir acquitter sa dette de reconnaissance en lui faisant de belles funérailles.

C'est ici que se place

un des plus amers épisodes de sa-vie. Nous ne ferons, qu'y glisser ; mais, pour

nous qui le connaissions alors et qui, depuis, ne l'avons point quitté, cet

épisode, qui pouvait devenir l'événement capital de son existence, y a toutefois

joué un tel rôle, quelque restreint que les circonstances l'aient fait, qu'il

nous est impossible de le passer sous silence. Par une rencontre de fatalités,

un projet de mariage qui, sans nul doute, s'il se fût réalisé, eût adouci, pour

sa nature douloureusement nerveuse, les chocs inévitables de la carrière

d'artiste, échoua tout à coup, et le laissa lui-même, comme il me l'a dit

souvent, aller à la dérive.

O tranquille et

mélancolique Hollande ! s'écrie-t-il dans sa Visite du musée instrumental du

Conservatoire. Pays de la famille, et du coin du feu, Hollande que j'ai

traversée à une époque de ma vie, que le charme d'un souvenir mêlé de tristesse

éclaire d'un reflet lumineux et pâle comme un de tes soleils d'argent ! Ce

retour vers le passé, dit-il ailleurs, ce pèlerinage vers des lieux chers à la

jeunesse envolée, qui ne l'a pas fait au moins une fois dans sa vie ? Puis, à

l'occasion d'une Promenade sur un ancien boulevard, il ajoute ces mots

qui peignent si poétiquement et si sincèrement sa blessure toujours ouverte :

Nous trouvions doux d'y venir à la fin du jour, et là, seul, assis sur le

revers d'un fossé, d'y ouvrir, au soleil couchant, comme dit Jean-Paul Richter,

cet herbier du souvenir tout rempli de plantes desséchées et de fleurs fanées. Dans

l'intéressante étude qu'il publia ici même, en décembre 1873, sur Monteverde

dont il était allé copier l’Orfeo à la bibliothèque de Bruxelles, on

trouve encore ces lignes attristées : parmi les blondes beautés de la Belgique,

je me suis surpris à chercher, comme autrefois, la fiancée promise à chacun. La

mienne, depuis vingt ans, est couchée dans le tombeau. Nous avons lu de lui des

vers touchants et plus précis encore sur cette pensée constante. Que sont-ils

devenus ?

Mais la fournaise est

ouverte. Eugène Gautier s'y jette. Il a vingt-trois ans.

Le seuil ne dut pas lui

en paraître bien redoutable. Du reste, ce n'était pas encore Paris, c'était

Versailles. L'Anneau de Mariette, un acte de Laurencin et de Cormon,

voilà le premier pas. Et quelle odyssée, ou plutôt quel Roman comique !

Pas de chemin de fer : le simple et illustre coucou ! Mais aussi quel orchestre

! L'orchestre de l'Académie royale de musique, s'il vous plaît. Habeneck en

tête ; puis Meifred, puis Tulou, puis les autres ! Et c'était notre compositeur

de vingt-trois ans qui conduisait l’exécution. Quel succès ! succès de

camarades, je le veux bien. Quel réconfort, toutefois, et quel aiguillon pour

l'auteur ! Il faut, pourtant, que trois années s'écoulent et qu'une révolution

se fasse pour qu'il conquière définitivement une place au théâtre. Les

barricades de 1848 à propos fait en collaboration avec Pilati et joué sur

la scène de l'Opéra national, est son premier pas sur une scène parisienne. Le

deuxième est le Marin de la garde, petit acte représenté en 1849 au

théâtre Beaumarchais.

Mais un nouveau théâtre

va suppléer avec éclat, l'Opéra national dont les artistes, ayant à leur tête

Eugène Gautier que l'on trouvait toujours quand il s'agissait de provoquer

l'ouverture ou la réouverture d’un théâtre de musique, avaient inutilement

obtenu de Limnander qu'il laissât ses Monténégrins à la jeune scène où,

du premier coup, Maillart s'était fait un nom avec Gastibelza, et où Gautier

tint l'archet de second chef d'orchestre.

Le Théâtre Lyrique est

fondé, sous la direction des frères Seveste qui devaient, l'un après l'autre

succomber en pleine réussite. De 1851 à 1853, Eugène Gautier y fit représenter

six ouvrages en un acte, dont deux, Flore et Zéphire et Schahabaam

eurent un succès plus que deux fois centenaire. L'esprit, la mélodie vraie,

l'accent de la scène, l'harmonie toujours en situation, telles furent, presque

immédiatement, les qualités maîtresses du jeune compositeur, on pourrait dire

les fées qui dotèrent son berceau. Plus tard, dans la Bacchante, dans le

Trésor de Pierrot et surtout dans la Clé d'or, elles s'adjoignirent

le style et l'émotion ; mais elles conservèrent toujours la première place et

comme la part léonine dans l'œuvre, hélas interrompue d'Eugène Gautier.

Murdock le bandit (23 octobre 1851), Choisy-le-Roy

(1852), l'Ouverture, les Entr'actes et les morceaux de chant du Lutin de la vallée,

opéra-ballet improvisé en quelques jours avec la « furia della gioventu » pour les débuts de Mme

Guy Stephan, une danseuse del primo cartello qui émigrait de l'Opéra et

dont le succès, au Théâtre-Lyrique, raffermit ce théâtre encore chancelant,

puis le Danseur du roi, que le talent de Saint-Léon, trahi par une

danseuse médiocre, ne pût faire réussir : tels furent les ouvrages par lesquels

Gautier préludait aux deux brillantes réussites qui allaient lui ouvrir, sous

la direction restée célèbre de M. Emile Perrin, les portes de l'Opéra-Comique.

Dès l’année 1850, il

avait donné démission de chef de pupitre à l'orchestre, de l’Opéra-Comique,

comme il le fera plus tard à la Société des concerts, et il était entré comme

chef du chant du Théâtre italien. Ces diverses fonctions qu'il traversait sans avoir

l'intention de s'y fixer, lui faisaient connaître et pratiquer les lois et les

conditions de la musique de théâtre, la structure des morceaux d'ensemble et le

maniement des masses.

Il fit jouer cinq ouvrages

à la salle Favart, trois en un acte, le Mariage extravagant, le

Docteur Mirobolan, Jocrisse, et deux en deux actes, la Bacchante

et le Trésor de Pierrot. La Bacchante fut jouée sous la direction

de Nestor Roqueplan, et, malgré l'originalité de la partition et le brillant

gosier de Mme Cabel, fut littéralement écrasée par l'implacable locomotive du Pardon

de Ploërmel [de

Meyerbeer],

qui pourtant n'arriva pas lui-même à toucher barres.

Le Trésor de Pierrot, une œuvre aussi exquise

dans son genre que Philémon et Baucis dans le sien, fut encore moins heureux

que la partition de Gounod ; car il ne trouva pas 'pour se relever devant le public,

un directeur, même temporaire, comme M. Emile Perrin, et une cantatrice même

passagère, comme Mlle Chapuis. Par surcroît de malheur, le Trésor de Pierrot

n'a pas été gravé.

Eugène Gautier qui

avait le flair et le pressentiment des modes au théâtre, voulait donner, pour

finale à son Jocrisse, un bal d'incroyables. Privée de cette coda,

toute nouvelle alors, la partition ne put obtenir l'effet de contraste que

l'auteur se proposait.

Il faillit en être de

même du Docteur Mirobolan, dont on voulait enlever le pimpant finale :

la soupe vous attend. Mais l'inflexible attitude d'Eugène Gautier fit conserver

ce morceau dont le retranchement, il faut bien le reconnaître, tout en mutilant

la partition, ne l'aurait point empêchée d'atteindre, à l'éclatante réussite

qu'elle a obtenue. L'introduction, — une scène de Molière en musique, — le duo

de Crispin et de Dorine, où l'on entend les baisers sonores de l'amour joyeux

et bien portant, et qui figurera, un jour, sans pâlir, à côté du célèbre duo

des Deux Avares ; les couplets si amusants et si naïvement colorés de

grand Simon ; enfin le mélodrame archaïque qui accompagne si agréablement la

rencontre des deux médecins ; ces différents morceaux et aussi l'interprétation

hors ligne de ces quatre artistes exceptionnels : Couderc, Lemaire, Berthelier

et Mlle Lemercier ; tout s'était réuni pour faire à la pièce un solide rempart

contre les suites de toute maladroite coupure.

L'existence déjà si

occupée d'Eugène Gautier va prendre un développement encore plus large. En

1864, il est chargé du cours d'harmonie pour les femmes au Conservatoire ; et

Nestor Roqueplan, qui rédigeait le feuilleton-théâtres au Constitutionnel,

lui demande sa collaboration pour les choses de musique. C'est alors que le

sentiment critique et littéraire qui existait à l'état latent chez Eugène

Gautier et dont j'avais surpris déjà mainte lueur, se développa tout à fait. Un

écrivain coloré, spirituel, imprévu, sortit presque sans transition des

inexpériences et des tâtonnements de la veille. Gautier prit place tout à coup,

parmi les plus brillants peintres de la plume, parmi les humoristes les plus

piquants.

Il se rattache évidemment

à la nouvelle école ; mais il y apporte son propre esprit et une sincérité d'émotion

qui l'empêche de tomber dans la virtuosité. Il rencontre, comme Dickens, de

vraies trouvailles d'images et de détails. Veut-il peindre le sacristain de

l'église Saint-Gervais ? La forme de son vêtement, dit-il, le faisait ressembler

parfaitement à un corbeau, oiseau qui, comme chacun le sait, est vêtu, hiver

comme été, d'une culotte courte, d'une veste et d'un habit noirs, le tout

taillé à la française. Ailleurs, il appelle les moineaux : ces gamins de l'air.

Son cocher de Trouville dont la casquette de loutre couvrait un front chagrin

et qui, comme Rachel, ne voulait pas être consolé, est un croquis d'une vérité

moqueuse qui, une fois entrevu, ne vous sort pas de l’esprit. Et les souliers

des paysannes normandes ! De bons souliers plats et lacés, souliers sans

sexe, que peuvent se prêter le mari et la femme ; honnêtes chaussures faites

pour défendre le pied et non pour le faire regarder. Puis, les bonnets ! Non

pas, dit-il, ces bonnets parisiens, papillons toujours prêts à s'envoler ; mais

ces chastes bonnets normands qui, sans laisser voir un seul cheveu, enserrent

le crâne comme un morion. Bonnets que le devoir attache ; frères endimanchés et

pas fiers des bonnets de coton de la semaine.

Le Figaro, le Moniteur

universel, le Pays, le Gaulois, publièrent de ses articles et

les mirent à la meilleure place. Une récompense honorifique était due à tant de

travaux et de succès. En 1867, il reçut la croix.

Les désastres du pays,

en 1870 et en 1871, eurent nécessairement leur contrecoup dans les travaux de

l'esprit, et surtout dans les œuvres de l'imagination ; mais se roidissant

contre les difficultés de toute sorte dont se trouvaient menacées les études

qui lui étaient chères, n'ayant pu toutefois obtenir la classe de composition

qui lui semblait devoir être le juste couronnement de ses effort, Eugène

Gautier accepta d'échanger les tranquilles fonctions de professeur d'harmonie

contre le cours hasardeux et absorbant de l'histoire générale de la musique.

Ce qu'il a dépensé de

recherches, d'intuition, de rapprochements, d'interprétation, dans cette

nouvelle tâche ne se peut dire et ne se comprendra que lorsqu’enfin on se sera

décidé à publier le texte de ses leçons. Mais, lui, il ne sera plus là avec sa

triple science de diseur, de chanteur et de pianiste pour animer et faire

vivre, de sa voix, de son regard et son jeu, les citations musicales, les trésors

archaïques qui en forment la substance. Il avait préparé pour le cours qui

allait s'ouvrir, six leçons que la mort ne lui a pas laissé le temps de

prononcer.

Ses nombreux auditeurs

étaient devenus ses amis, et l'injuste fiasco de la Clef d'or, qui leur

a enlevé si cruellement leur professeur, les a frappés eux-mêmes comme s'ils

recevaient une blessure. Nous touchons, en effet, au fatal dénouement de cette

existence vaillante et surmenée. La non-réussite de la Bacchante avait

déjà mutilé la main droite d'Eugène Gautier, et lui avait arraché pour ainsi

dire son archet si expressif. La chute de la Clef d'or, au théâtre de la

Gaîté devenu le Théâtre-Lyrique, alla plus avant. L'organisation tout entière,

déjà ébranlée, fut profondément atteinte. Il ne devait pas survivre à ce

dernier coup. Dans cette œuvre qui allait nous le prendre, il avait mis non toute

la complexité de son talent, mais le côté moins connu qu'avaient développé en

lui la fréquentation et l'analyse des maîtres.

Un très curieux article

qu'il publia dans le Gaulois, résume, avec une netteté magistrale, le

but nouveau qu'il se proposait : la comédie lyrique. La musique du théâtre de

Scribe est faite, disait-il. Il reste à faire la musique du théâtre des Musset,

des Sandeau, des Dumas fils, des Octave Feuillet. La comédie moderne,

ajoutait-il, avec les types nouveaux, les émotions nouvelles résultant du nouvel

état des choses peut devenir une mine précieuse d'où un nouveau théâtre musical

peut sortir. Et il, citait la Dame aux camélias, la Maison de

Pénarvan, le Roman d'un jeune homme pauvre, Dalila.

N'est-ce pas aussi un

type adorable à mettre en musique, s'écriait-il, que cette Suzanne de la

Clef d’Or tombant du haut de son rêve, avec ses fleurs, d'oranger et son

voile blanc au front, dans les bras de cet enfant du siècle, Raoul d'Athol, qui

se croit sceptique et blasé, et dans le cœur duquel, sans autre coquetterie que

son amour, sans autre adresse que sa beauté, elle se taille tranquillement un

idéal à sa guise, plus confiant et plus amoureux qu’elle n'avait osé l’espérer

?

Cet idéal, Eugène

Gautier y consacra toute l'énergie, toute la tendresse de ses dernières pensées,

toute la science des timbres et des tonalités, cette palette de la musique, qui,

sans la contenir tout entière, en étreint aujourd'hui une si grande part. L'ouverture,

le duo du second acte, les deux airs si admirablement dits et chantés par

Bouhy, le rondo même où Mlle Marimon faisait surtout éclater la virtuosité,

mais où le musicien avait jeté toutes les étincelantes illusions de l'amour,

ces cinq morceaux qui n'ont pu sauver la pièce, mais qui feront vivre la

partition constituent le texte même dont l'article publié dans le Gaulois

n'est que l'éloquent sommaire et font comprendre toute la désespérance qui dut

s'emparer du pauvre et grand, artiste quand il vit crouler cette œuvre édifiée

par lui avec tant de passion et d'étude. Dès que les répétitions

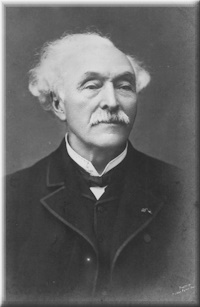

passèrent du foyer au théâtre, il eut le pressentiment du désastre et il me dit