|

Adolphe Le Carpentier, vers 1860

( Estampe, Impr. Bertauts, B.N. Paris )

|

Adolphe LE CARPENTIER (1809-1869)

Musicien complet, Adolphe Le Carpentier a voué sa vie à l’enseignement de la musique, aux dépens de sa carrière de compositeur et de pianiste concertiste, publiant plusieurs ouvrages pour l’instruction et un grand nombre de pièces de piano faciles pour débutants.

|

D'où viens-tu beau nuage ? , rêverie de Louis Abadie (1814-1858) transcrite et variée pour piano par Adolphe Le Carpentier, op. 209, dédicacée "à Mademoiselle Louisa Palmer".

(Paris, J. Meissonnier fils, c.1858/coll. DHM) DR.

Partition au format PDF

Fichier audio par Max Méreaux (DR.) Fichier audio par Max Méreaux (DR.) |

Né le 17 février 1809 à Paris, d’un père professeur de violon et auteur d’une Méthode de violon (Paris, Frey), Adolphe-Clair Le Carpentier entra à l’âge de 11 ans, en août 1818, au Conservatoire de musique et de déclamation. Il y étudia le solfège, le piano, l’accompagnement pratique et l’harmonie (1er prix en 1827), le contrepoint et la fugue avec Fétis (1er prix en 1831) et la composition avec Lesueur. C’est ce dernier qui l’amena au Concours de Rome en 1833 pour lequel il remporta un premier Second Prix avec la cantate Le Contrebandier espagnol.

Dès lors, Adolphe Le Carpentier se livra à l’enseignement du piano, du solfège et de l’harmonie, jusqu’au moment de son décès arrivé à Paris le 14 juillet 1869. Cet éminent professeur fut longtemps regretté de ses élèves, au point que Marie Escudier dans son journal " La France musicale " du 18 juillet 1869 écrivait : " La mort vient de frapper un musicien de grande valeur et très justement estimé, M. A. Le Carpentier. Quel est le pianiste qui n’a pas joué les compositions de ce maître et qui ne connaît la Méthode Le Carpentier pour le piano ? Cet ouvrage seul suffirait pour sauver son nom de l’oubli. Il emporte dans la tombe les regrets unanimes des artistes et des nombreux amis que son caractère aimable lui avait faits. Ses obsèques ont eu lieu vendredi dernier [16 juillet], dans l’église Notre-Dame-Bonne-Nouvelle, au milieu d’une affluence considérable. "

Adolphe Le Carpentier a laissé un nombre important de pages de piano pour " les commençants " et plusieurs ouvrages pédagogiques dont certains ont été réédités à plusieurs reprises: Ecole d’harmonie et d’accompagnement (Paris, chez l’auteur), Méthode de piano pour les enfants ( Paris, Meissonnier), Solfège pour les enfants (id.), Grammaire musicale (id., 1855)... Parmi son œuvre pianistique, qui comporte plus de 200 numéros d’opus, citons de nombreuses Bagatelles sur Paquita, sur Dom Sébastien, sur Mina, sur Maria di Rohan, sur le Code Noir, et des Fantaisies sur Marie Stuart, sur Ernani, sur le Désert, sur les Hirondelles, sur Dom Sébastien..., toutes éditées " Au Bureau central de musique " 29 place de la Bourse, à Paris.

En 1863, la Compagnie Musicale (E. Gérard et Cie) publiait un Album de Danses n°2, très facile, (pour 1864), contenant notamment un petit quadrille de Le Carpentier sur des motifs de Lucie Lammermoor de Donizetti, « cet opéra ravissant qu'on ne se lasse pas d'entendre » et la Baguette magique, schottisch par le même auteur. On pouvait alors lire sous la plume de Sextius Durand, dans l'hebdomadaire La France musicale du 13 décembre 1863, ces quelques lignes ô combien flatteuses :

« Quant à M. Le Carpentier, il y a longtemps qu'il est passé maître dans cet art de faire du facile sans nuire en rien au charme des mélodies et à la couleur des dessins harmoniques d'un morceau. Il connaît tout ce qui doit être élagué dans une composition sans altérer la pensée de l'auteur et lui enlever son effet. C'est ce qui le rend si cher aux jeunes élèves et l'a fait surnommer la Providence des enfants. »

Denis HAVARD DE LA MONTAGNE

|

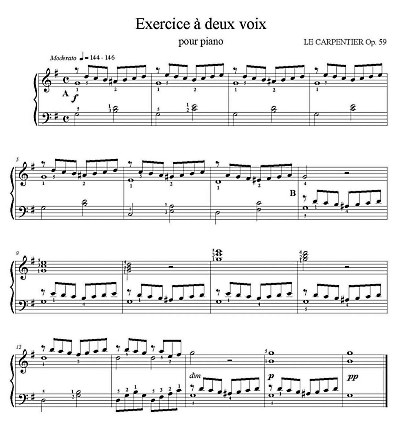

Adolphe Le Carpentier, Exercice à deux voix pour piano,

tiré du 2e volume de la

Méthode de piano pour les enfants, op. 59

(Paris, Meissonnier fils, 1852/numérisation Max Méreaux, 2018) DR.

Fichier audio par Max Méreaux. DR. Fichier audio par Max Méreaux. DR.

|

1834

Antoine ELWART (1808-1877)

Article détaillé sur cette page spécifique.

|

Vers 1870

(coll. BNF, Estampes et photographies, 4-NA-117) DR.

|

|

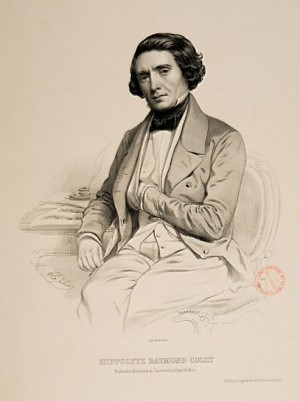

Hippolyte Colet

( BNF Richelieu )

|

Hippolyte COLET

Article sur cette page spécifique.

Auguste PLACET (1816-1888)

Bien qu'il ait obtenu à

l'époque quelques succès comme chef d'orchestre et

compositeur, voilà encore un musicien dont le nom n’a

pas même été retenu

dans les annales puisqu’il est ignoré de tous les

ouvrages spécialisés. Les présentes informations

biographiques, même si elles demandent à être

parfois approfondies, ont au moins le mérite de faire renaître

la mémoire de ce lauréat du Prix de Rome.

Né aux Ternes

(Neuilly-sur-Seine)

le 14

octobre 1816, Auguste-Francis

Placet,

fils de Sébastien Placet (1783-1864), employé au

Ministère de l'Intérieur, et de Louise Grison,

intègre rapidement le Conservatoire national supérieur

de musique. Il y fréquente les classes de Ferdinand Gasse

(solfège) dans laquelle il décroche un second prix en

1830 qu'il partage avec Alkan jeune, puis un premier prix l’année

suivante, de Paul Guérin (violon), d’Antoine Reicha

(contrepoint) et pour la composition, celle de Jean-François

Lesueur. En 1834 il se présente au Concours de composition de

l’Académie des Beaux-Arts et reçoit une mention

honorable pour sa cantate L’Entrée

en

loge,

sur un texte de Gail, derrière Elwart, Colet et Boisselot. La

même année, au mois de février il est engagé

comme alto à l’orchestre de l’Opéra dirigé

par Habeneck, poste qu'il occupe jusqu'au 30 septembre 1839. Entre

temps, en 1837 il se présente à nouveau au Concours de

Rome. Admis à entrer en loge, aux côtés de

Gounod, Deldevez, Chollet et Besozzi avec pour sujet la grande scène

lyrique intitulée Marie

Stuart et Rizzio,

sur des paroles de Léon Halévy, il n’obtient

aucune récompense. En novembre 1838 il est admis comme membre

de la Société des Concerts du Conservatoire. A cette

époque, on le trouve également jouant de son instrument

à l’orchestre du Théâtre-Italien, alors

installé dans la Salle Favart (place Boieldieu) et à

celui du Théâtre du Gymnase-Dramatique situé au

numéro 38 du boulevard de Bonne-Nouvelle, où l’on

joue principalement des vaudevilles d’Eugène Scribe.

C’est dans cette salle que la célèbre tragédienne

Rachel (1821-1858) débute le 24 juillet 1837, dans la

Vendéenne,

une pièce de Paul Duport qui n’eut d’ailleurs

aucun succès.

Aux cotés de

Théophile Tilmant (violon) et d'Alexandre Tilmant

(violoncelle), Auguste Placet se produit très tôt en

formation de chambre : le 26 juin 1838 dans la salle Ventadour,

ils interprètent le Quintette en ut majeur pour 2

violons, 2 altos et violoncelle de Beethoven accompagnés de

Chrétien Urhan (violon) et Anton Bohrer (alto). Le 3 février

1839 dans les salons de Pape, cette fois en compagnie de Charles

Lenepveu (violon), les frères Tilmant et Placet jouent le 10e

Quatuor de Mozart, et avec Théodore Doehler (piano) qui

se joint à eux pour la circonstance un Quintette de

Schubert.

A la fin de l'année

1839 Placet quitte Paris pour se rendre au Théâtre de

Saint-Pierre, à la Martinique, alors dirigé par Eugène

de Peronne. « Artiste musicien », domicilié

dans cette ville 46 rue du Petit Versailles, d'une liaison avec

l'artiste lyrique Caroline Boucher (c. 1820-1866) il a un fils

prénommé Charles, né à Saint-Pierre le 26

juin 1841.

Mlle Boucher, parisienne de naissance, après la Martinique, se

produira en métropole en province, puis à Alger

(1860),

avant d'être engagée en 1862 au Théâtre-Royal

d'Anvers, où, notamment comme « duègne,

rivalisait d'entrain et de naturel avec M. Moreau. »

Retournée à Alger en 1865, elle y meurt en avril 1866

des suites d'une attaque d'apoplexie. Quant à Auguste Placet,

en 1847, l'année même ou Eugène de Peronne est

nommé directeur du Théâtre-Royal de la

Guadeloupe, il en devient le chef d'orchestre.

De retour à Paris,

il est engagé au Théâtre-Lyrique comme second

chef d'orchestre et en 1852 succède à Alphonse Varney

au poste de premier chef. Ce théâtre situé

boulevard du Temple et qui avait ouvert ses portes en 1848, alors

dirigé par Jules Seveste et plus tard par Léon

Carvalho, s’efforçait notamment de donner des œuvres

de compositeurs lauréats du Prix de Rome.

Ayant quitté le Théâtre-Lyrique quelques années

plus tard, en mars 1856 il est engagé par l’administration

des bains de Dieppe (Seine-Maritime) pour diriger la musique

symphonique et le théâtre à compter de sa

prochaine saison. A ses côtés sont également

engagés Marx pour la direction des bals, et Sourdillon pour

les fanfares. L'année suivante, pour l'inauguration de son

nouvel établissement de bains de mer un « concert

et bal dans la nouvelle et splendide salle bâtie ainsi dire sur

la page » sont donnés les samedi et dimanche 25 et

26 juillet avec un feu d'artifice tiré en pleine mer. Une

cantate d'Auguste Placet sur des paroles de Dardoise est exécutée

par les choeurs du Conservatoire de Paris dirigés par Batiste,

avec le baryton de l'Opéra Bussine et Mlle Caye du

Théâtre-Lyrique. On joue également « une

très agréable » ouverture de son opéra

les

Cavaliers de la Reine

qu'il dirige lui-même à la tête de son orchestre

du Casino qu'il va conduire jusqu'en 1873. Durant les hivers, il

regagne la capitale et c'est ainsi qu'on le rencontre le 27 janvier

1864 à la Salle Herz pour diriger l'orchestre jouant les Trois

rêves

et la

fantaisie pour piano et orchestre Les

Bois

d'Emile Prudent, les ouvertures d'Egmont

et des Noces

de Figaro ;

sont également donnés deux oeuvres de Marie Darjou (une

élève de Prudent), une Romance

sans

paroles

de Mendelssohn, une Pensée

musicale

de Schubert et le Scherzo,

op. 20, de Chopin ; puis le 11 mars 1866 au Cirque de

l'Impératrice (Champs-Elysées) où il conduit le

premier concert de la Société philharmonique de Paris

avec les choeurs de la Société chorale Chevé. Le

22 novembre de cette même année 1866 à l'église

Saint-Vincent de Rouen, pour la fête de Sainte-Cécile

une « Messe solennelle à 4 voix en choeur avec

solos et grand orchestre », composée pour la

circonstance par Amédée Méreaux, est exécutée

par 120 chanteurs et instrumentistes sous la direction de Placet

« l'habile chef dont le talent est bien connu. »

En 1872, le lundi 6 mai au Conservatoire de Paris il conduit

l'orchestre Danbé dans la Marche et finale du Concerto

pour piano de Weber, avec Antonin Marmontel (piano), lors du concert

organisé par la Société des « Orphelins

de la guerre ». A cette manifestation s'étaient

également jointes d'autres sommités du monde musical,

entre autres les pianistes Francis Planté, Louis Diémer

et Francis Thomé, la chanteuse Caroline Carvalho, les

violonistes Teresa Milanollo-Parmentier, Delle-Sedie, Charles Dancla,

Henri Vieuxtemps, Delphin Alard, Jean-Baptiste Cuvillon, Camillo

Sivori, le violoncelliste Auguste Franchomme, l'organiste

Charles-Marie Wido et l'harmoniumiste Alexandre Félix-Miolan.

Auguste Placet semble

avoir terminé sa carrière de musicien comme violon dans

l’Orchestre du tout nouveau Eden-Théâtre de Paris,

ouvert en 1883 dans la rue Boudreau (IXe) . C'est là

d'ailleurs que l’actrice Cécile Sorel (1873-1966) fait

ses débuts avant de regagner en 1901 la Comédie-Française.

Célibataire, domicilié 57 rue de

Dunkerque à Paris, il est décédé le 10

décembre 1888 à l’hospice de la « Maison

municipale de santé », 200 rue du Faubourg

Saint-Denis à Paris Xe.

Même

si les compositions de Placet sont disparues des programmes depuis

longtemps, il n'en demeure pas moins qu'elles connurent un certain

succès sous le Second Empire jusqu'au milieu de la Troisième

République, d'autant qu'elles consistent principalement en

mélodies et autres pages légères pour le piano

ou pour l'orchestre, pièces très prisées par le

public. La BnF en conserve une bonne partie et parmi ses oeuvres, il

convient de nommer pour piano : La

Reine des Sylphides, cavatine boléro

(Paris, Excoffon, 1844), La Créole,

valse (Excoffon, 1846), Elodie,

valse (Excoffon, 1849), La Ronde du

village, quadrille composé

sur une romance de A. Lestrelin et sur des motifs originaux

(Excoffon, 1849), Corinne,

polka des Antilles (Excoffon), J'ai

du bon tabac, polka (J.Maho, 1858),

Sempronia,

polka-mazurka (Paris, J. Maho, 1861), Pilot-boat,

polka (1862), Babita,

polka (Paris, Emile Chatot, 1863), Les

Pléiades, suite de valses

(Paris, Choudens, 1863), Jean Bouzard

(Paris, G. Hartmann, 1868), Les

Secrets de la plage, valse (G.

Hartmann, 1868), L'Espoir,

valse, op. 51 (Paris, E. Gérard, 1873, puis A. Le Signe,

1891), Le Retour,

galop (Paris, Aymard Dignat, 1876, puis Hachette, 1907) ; pour

orchestre : Le Retour,

galop (Aymard Dignat), Espoir,

valse (E. Gérard, 1875, puis A. Le Signe) ; pour voix et

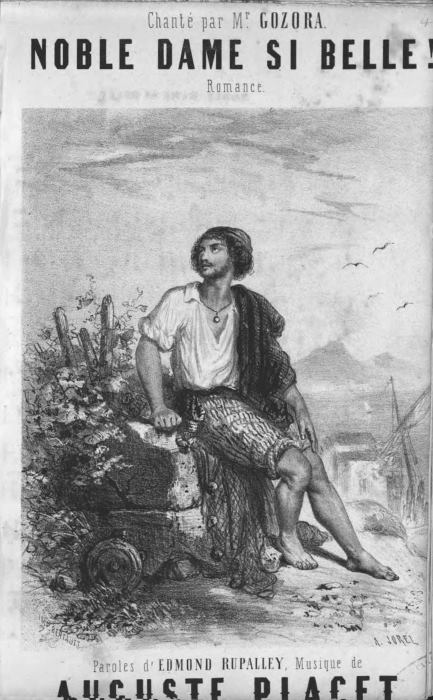

piano : Noble Dame si belle !,

romance, paroles d'Edmond Rupalley (Paris, Veuve Launer, 1843, puis

Excoffon), Chantons nos amours,

chant de matelot, La Veille du

combat, romance, ces deux oeuvres

sur des paroles du même (Vve Launer, 1843), Crains

l'orage, romance, id.

(Excoffon, 1844, puis L. Vieillot,

1857), Gennaro le gondolier,

id.

(Excoffon, 1844), Avec toi,

id.

(Nadaud), Je veille sur toi,

romance, id. (Nadaud),

Le Remplaçant,

chansonnette-romance, paroles de J. L'Héritier (Excoffon,

1845), Le Matelot de Paris,

chansonnette, paroles de Laurent Bénic (Excoffon, 1849), Paris

et

les amours, romance, paroles du

même (Excoffon, 1849), Les

Ouvriers du tour de France,

chansonnette populaire, id.

(Excoffon, 1849), Adieu, rêves

d'amour, mélodie, paroles de

Joseph Pollio (L. Langlois, 1907).

|

|

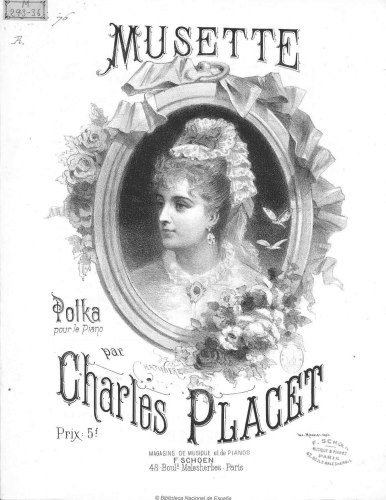

Charles Placet, Musette, polka pour piano

( Paris, F. Schoen, 42 boulevard Malesherbes, 1876 / coll. © Biblioteca Nacional de Espana )

|

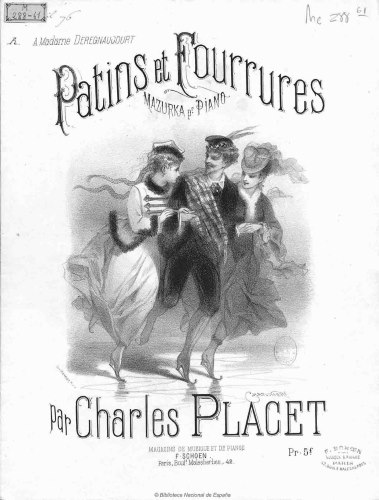

Charles Placet, Patins et fourrures, mazurka pour piano,

dédicace “A Madame Deregnaucourt”

( Paris, F. Schoen, 42 boulevard Malesherbes, 1876 / coll. ©Biblioteca Nacional de Espana )

|

|

|

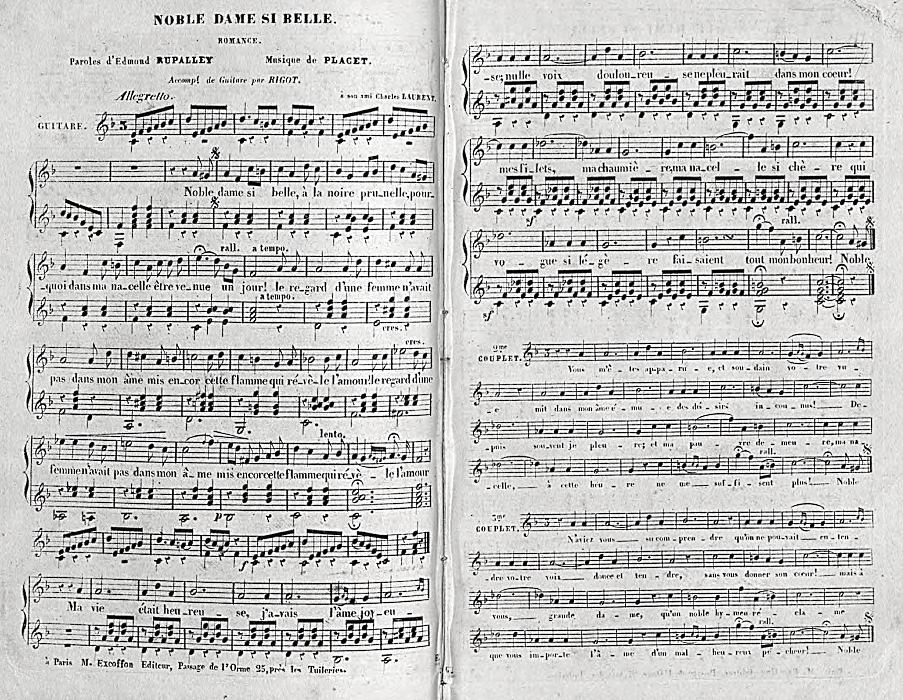

Auguste Placet, partition: Noble Dame si belle !, romance interprétée par le ténor Gozora, chanteur de salon très en vogue dans les années 1850, dédicacée “à son ami Charles Laurent”,

version pour voix et accompagnement de guitare réalisé par Rigot

( Paris, Excoffon, 1843, Coll. Connecticut College, Charles E. Shain Library, New London, CT, USA ) DR.

Fichier audio par Max Méreaux, avec transcription par ses soins de la partie vocale pour clarinette (DR.) Fichier audio par Max Méreaux, avec transcription par ses soins de la partie vocale pour clarinette (DR.) |

On

doit encore à Auguste Placet la musique du ballet en 1 acte de

M. Mathieu, les Bergers de Watteau,

donné le mardi 24 juin 1856 aux Bouffes-Parisiens avec Mlle

Marquitta, un petit drame maritime Balidar,

le corsaire de la Manche, paroles de

M. Feret, représenté en août 1862 à Dieppe

sous la direction du compositeur, un choeur à 4 voix Les

Francs-Archers, grande scène

chorale, paroles de Francis Tourte (1853), notamment chantée

le dimanche 10 mars 1867 aux Champs-Elysées d'hier (Théâtre

du Prince Impérial, 46 rue de Malte), avec d'autres oeuvres de

Charles Lefebvre, Rossini, Jules Cohen, Eugène Prévost,

Henri Vieuxtemps, Charles Gounod et Weber, par la Société

des Enfants de Lutèce, sous la direction de Gaubert, et un Ave

Maria exécuté le

Vendredi Saint (28 avril) 1865 au concert spirituel du Pré-Catalan

dans le Bois de Boulogne (Paris XVIe), par un orchestre de symphonie

de 100 artistes, avec le concours de la société chorale

« Les Glaneurs » et également au

programme le Stabat de

Rossini,

un Hymne d'Haydn,

un Oratorio

de Mozart, un choeur extrait de l'opéra Joseph

de Méhul, une Symphonie

de Beethoven, l'O Salutaris

de Bordèse et la Marche

religieuse de Nicou-Choron. Ajoutons

qu'au Concours de 1855 de la Société impériale

d’agriculture, sciences et arts de arrondissement de

Valenciennes, section musique : « composition

musicale sur la cantate Anzin »,

il

avait remporté un 3e prix (médaille d'argent)

ex-aequo

avec Charles Duhot (1834-1905), de Condé, compositeur à

Paris.

|

Signature autographe d’Auguste Placet, 1841 (DR.)

|

Son fils Charles

Placet fit aussi une carrière musicale après avoir

fréquenté le Conservatoire de Paris, où il avait

décroché un 1er accessit d'harmonie en 1861. Chef

d'orchestre, il succédait en 1873 à Charles Constantin

à la tête de l’orchestre du Théâtre-Lyrique

de L’Athénée, puis à partir de juillet

1876 prenait la direction de celui du Casino du Tréport

(Seine-Maritime). A cette époque, les instrumentistes engagés

étaient issus de formations prestigieuses ; c'est ainsi

que pour ses débuts au Tréport, Charles Placet avait

engagé, entre autres musiciens, Henri Ghys, pianiste et

compositeur, Lamoury, violon solo de S. M. le roi de Portugal,

Gianini, 1er violon du Théâtre-Italien, Thomas,

violoncelle solo de l'Opéra-Comique, Tuvergis, ex-flûte

solo du Concert des Champs-Elysées. Plus trad, en 1880, on

trouve : Honoré, pianiste (lauréat du

Conservatoire du Tréport), Italiander, second chef (1er violon

de l'Opéra-Comique), Mlle Marie-Christine Boulanger,

violon-solo (1er prix 1873 du Conservatoire de Paris), Moibsen, 2e

violon (des Concerts populaires), Ratez, 2e violon (de

l'Opéra-Comique), Léonce Cohen, alto (de la Société

des Concerts, Grand Prix de Rome 1852), de Mouskoff, violoncelle solo

(violoncelle solo de l'Opéra Populaire et de l'Opéra-Italien),

Grogaert, 2e violoncelle (des Concerts du Châtelet), Georges

Veyret, contrebasse (de la Société des Concerts, 1er

prix 1865 du Conservatoire de Paris), Boudin, flûte solo (des

Concerts Arban), Garimond, hautbois (du Théâtre-Italien),

Henri Paradis, 1ère clarinette (1er prix 1880 du Conservatoire

de Paris), Boulanger, 2e clarinette (des Concerts Arban), Pierre

Renard, 1er piston (1er prix de trompette 1880 du Conservatoire de

Paris), Démaret, 2e piston (chef de la Fanfare du Tréport),

Cruchet, trombone (de l'Opéra-Comique). Le programme du

mercredi 14 juillet de cette même année nous est connu,

il révèle le choix éclectique d'oeuvres d'une

certaine importance, parmi d'autres plus légères. Au

concert de 16 heures : Le Cheval de Bronze (ouverture),

Auber – Dis-moi tu, dis-moi toi (valse), J. Strauss –

Sardanapale (ouverture), Joncières – Air de

ballet, A. Adam – En poste (galop), Gregh ; à

celui de 21 heures : l'Italienne à Alger

(ouverture), Rossini – Hymne autrichien, Haydn –

Fantaisie sur Guillaume Tell, Rossini – Sérénade

hongroise, Joncières – Chant d'Amour, Taubert

– Caprice sur les motifs de Faust exécuté

sur la flûte par M. Boudin, Herman – La Paloma

(habanera), Yradier.

Charles Placet est aussi

l'auteur de quelques oeuvres légères : Georgina,

polka-mazurka pour piano (Chatot, 1863), Musette, polka pour

piano (F. Schoen, 1876), Patins et fourrures, mazurka pour

orchestre, et version pour piano (F. Schoen, 1876, puis A. O'Kelly,

1881), Sapeurs-pompiers, polka-marche pour orchestre, et

version pour piano (Mackar et Noël, 1895). Marié à

Paris en 1879 avec Judith Léon (1861-1890), on leur connaît

2 enfants : Charles-Auguste Placet (1877) dont la destinée

est pour l'heure inconnue, et Armand-Jules Placet, mort enfant

(1877-1879). A l'époque du décès de son épouse,

Charles Placet est alors professeur de musique, domicilié 50

rue Laugier à Paris XVIIe, avant de s'établir en

banlieue 11 rue Chevallier à Levallois-Perret ; il est

mort en 1907.

Denis Havard de la

Montagne

(avril 2001, mise à

jour : juillet 2017)

1835

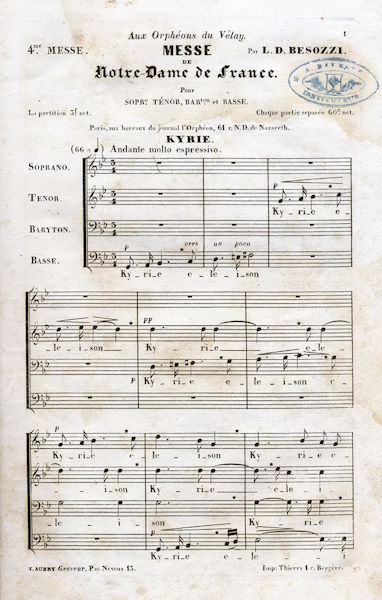

Ernest BOULANGER (1815–1900)

|

Ernest Boulanger

(photo Nadar, coll. Bnf-Gallica) DR.

|

Fils de musiciens, Ernest Boulanger fut mis très tôt en relation avec d’éminents artistes, notamment Boieldieu et Auber, amis de ses parents. Principalement connu pour ses opéras comiques, il a également enseigné le chant au Conservatoire de Paris et fréquentait Gounod, Saint-Saëns, Massenet et Fauré. Cet homme " d’un accès extraordinairement sympathique et ouvert, très gai ", lauréat du Prix de Rome en 1835, marié à une princesse russe, est le père de Nadia et Lili Boulanger, qui à leur tour deviendront lauréates du même concours, respectivement en 1908 et 1913.

Henri-Alexandre-Ernest Boulanger est né le 16 septembre 1815 à Paris. Son père Frédéric, né à Dresde de parents français, avait autrefois (1797) reçu un 1er prix de violoncelle au Conservatoire de musique de Paris tout nouvellement créé. Il y enseigna d’ailleurs quelque temps au début de la deuxième Restauration et fut surtout attaché à la Chapelle du roi. On lui doit notamment des Stances sur la mort du duc de Berry (Leduc). Sa mère Marie-Julie Hallinger, était une célèbre cantatrice à l’Opéra-Comique où elle avait débuté en 1811, après avoir obtenu un 1er prix de chant dans ce même conservatoire (1809). Entré à son tour en 1830 au Conservatoire de Paris, Ernest Boulanger fit ses études musicales sous la direction de Charles-Valentin Alkan (solfège), François Benoist (orgue), Halévy (contrepoint) et Lesueur (composition). C’est ce dernier qui l’amena à se présenter en 1835 au concours de Rome : sa cantate Achille lui valut le Premier Grand Prix. En février 1836, il arrivait à la Villa Médicis pour y effectuer le traditionnel séjour de plusieurs années, aux frais du gouvernement.

|

|

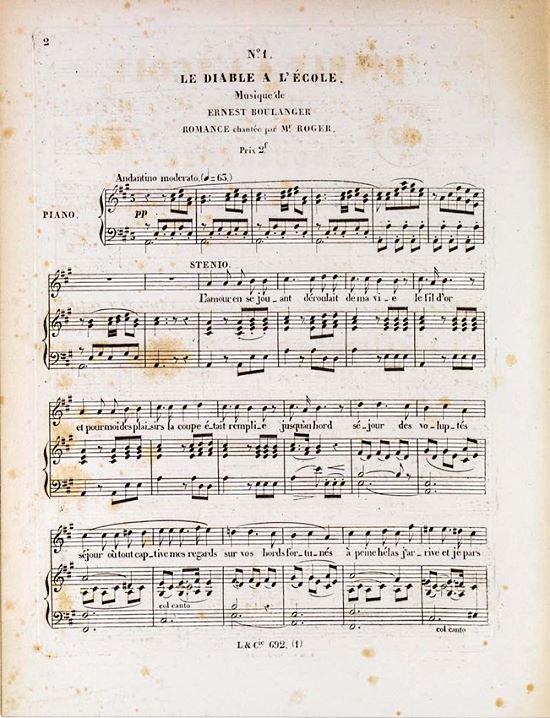

Ernest Boulanger, Le Diable à l'école, opéra-comique en un acte, paroles d'Eugène Scribe, créé le 17 janvier 1842 à l'Opéra-Comique

( Paris, 1842, Mme Lemoine & Cie, éditeurs/coll. Bnf-Gallica

)

Morceau détaché n° 1, romance, avec accompagnement de piano par l'auteur (fichier audio par Max Méreaux, transcription pour clarinette de la partie vocale) DR. Morceau détaché n° 1, romance, avec accompagnement de piano par l'auteur (fichier audio par Max Méreaux, transcription pour clarinette de la partie vocale) DR. |

De retour à Paris à la fin de l’année 1839, Ernest Boulanger se lança alors dans la composition avec quelques pages pour piano (Quadrille, Valse brillante…), des mélodies (Le son du cor, La réponse devinée, Quand le courage m’abandonne, Sans toi que j’aime...), mais c’est surtout ses opéras-comiques qui lui apportèrent quelques succès : Le Moulin (1840, un acte, paroles d’Eugène de Planard),  Le Diable à l’école (1842, un acte, paroles d’Eugène Scribe, Lemoine), Les Deux bergères (1843, un acte, paroles d’Eugène de Planard), Wallace ou le Ménestrel écossais (1844, trois actes, Colombier), Une Voix (1845, un acte, paroles de Paul Bayard, Meissonnier), La Cachette (1847, trois actes, paroles d’Eugène de Planard, Meissonnier), Les Sabots de la marquise (1854, un acte, paroles de Michel Carré et Jules Barbier, Grus), Le mariage de Léandre (1859, un acte, paroles de Clément Caraguel)... Fétis, dans sa " Biographie universelle des musiciens ", rapporte que Le Diable à l’école, représenté en janvier 1842, " fut un début heureux, car on y remarqua plusieurs jolis morceaux de bonne facture où le jeune musicien avait fait preuve de sentiment dramatique ". André Boni, critique à " La France musicale ", écrit une vingtaine d’années après : " Sa musique est soignée, bien remplie, sans banalités. M. Boulanger a travaillé et il a réussi. Sa mélodie, en général bien inspirée, ne manque ni de grâce ni de charme, et l’orchestration l’accompagne, modérant ses éclats et remplissant son vrai rôle. C’est spirituel et correct, c’est sage avec un peu de bonheur que n’en a ordinairement la sagesse qui, dans les arts, la laisse souvent à la fantaisie ". C’était à la suite de la première de L’Eventail, en décembre 1860 au Théâtre impérial de l’Opéra-Comique, un autre opéra-comique en un acte, écrit sur des paroles de Jules Barbier et Michel Carré (Escudier) et interprété par Mme Faure-Lefebvre, Mlle Angèle Cordier et MM. Crosti et Ponchard, qui avait attiré les faveurs du public.

Le Diable à l’école (1842, un acte, paroles d’Eugène Scribe, Lemoine), Les Deux bergères (1843, un acte, paroles d’Eugène de Planard), Wallace ou le Ménestrel écossais (1844, trois actes, Colombier), Une Voix (1845, un acte, paroles de Paul Bayard, Meissonnier), La Cachette (1847, trois actes, paroles d’Eugène de Planard, Meissonnier), Les Sabots de la marquise (1854, un acte, paroles de Michel Carré et Jules Barbier, Grus), Le mariage de Léandre (1859, un acte, paroles de Clément Caraguel)... Fétis, dans sa " Biographie universelle des musiciens ", rapporte que Le Diable à l’école, représenté en janvier 1842, " fut un début heureux, car on y remarqua plusieurs jolis morceaux de bonne facture où le jeune musicien avait fait preuve de sentiment dramatique ". André Boni, critique à " La France musicale ", écrit une vingtaine d’années après : " Sa musique est soignée, bien remplie, sans banalités. M. Boulanger a travaillé et il a réussi. Sa mélodie, en général bien inspirée, ne manque ni de grâce ni de charme, et l’orchestration l’accompagne, modérant ses éclats et remplissant son vrai rôle. C’est spirituel et correct, c’est sage avec un peu de bonheur que n’en a ordinairement la sagesse qui, dans les arts, la laisse souvent à la fantaisie ". C’était à la suite de la première de L’Eventail, en décembre 1860 au Théâtre impérial de l’Opéra-Comique, un autre opéra-comique en un acte, écrit sur des paroles de Jules Barbier et Michel Carré (Escudier) et interprété par Mme Faure-Lefebvre, Mlle Angèle Cordier et MM. Crosti et Ponchard, qui avait attiré les faveurs du public.

|

Le Grand-Théâtre de Saint-Pétersbourg au XIXe siècle que fréquenta Ernest Boulanger vers 1877

|

En 1871, Ernest Boulanger succéda à François-Eugène Vauthrot dans sa classe de chant au Conservatoire de musique et de déclamation de Paris, où il restera jusqu’au début de l’année 1895. Quelques années plus tard, le 14 septembre 1877 à Saint-Pétersbourg, en l’église du Régiment des Chasseurs de la Garde impériale, alors âgé de 62 ans, il épousait à une princesse russe de 18 ans, Raïssa Mischetzky, qu’il avait rencontrée précédemment lors d’un concert. Fille du prince Ivan Mischetzky " régistrateur de collège ", elle était venue auparavant à Paris suivre les cours de chant d’Ernest Boulanger au Conservatoire. Installé 35 rue de Maubeuge, puis 30 rue La Bruyère dans le neuvième arrondissement parisien, le couple Boulanger donnera naissance à trois filles : Nina-Juliette, morte enfant en 1886, Juliette-Nadia, née le 16 septembre 1887 et Marie-Juliette-Olga, dite Lili, née le 21 août 1893.

Le 14 avril 1900, dans son appartement de la rue La Bruyère Ernest Boulanger s’éteignait, laissant une jeune veuve de 42 ans qui lui survivra 35 ans, jusqu’à sa mort arrivée en 1935. Fait assez rare pour être souligné ici, 164 ans s’écouleront entre la naissance d’Ernest Boulanger et la mort de sa fille Nadia, survenue le 22 octobre 1979!

Le catalogue de ce compositeur contient pas loin de 80 numéros d’opus. S’il a écrit en 1850 une ouverture pour orchestre destinée au théâtre (Toussaint l’ouverture) et quelques pièces pour le piano, c’est principalement pour la voix qu’il a composé. On lui doit en effet de nombreuses mélodies (la plupart inédites), écrites sur des paroles du comte Eugène de Lonlay (Adieux à la campagne, Sous le balcon, Un regard de toi), Hippolyte Guérin de Litteau (Au paradis, Le Pâtre, Les Petits glaneurs), Jules Barbier (Bonjour mon cœur, Tréport, Souvenez-vous de moi) ou dont il a également écrit les paroles (Quant le courage m’abandonne, Nana, Hier il neigeait sous ma fenêtre, J’écoute encore ce qu’il m’a dit…), des chœurs a cappella (Cyrrhus à Babylone, Les Navigateurs, Les Outils, Les Puritains, Les Voix du dimanche…) édités chez Lory, une cantate : Le 15 août aux champs (1852), et plusieurs opéras-comiques. En plus de ceux déjà mentionnés supra citons encore : La Meunière sans souci, un acte (1863), Le Docteur Magnus, un acte (1864), Don Quichotte, trois actes (1869), Don Mucarade, opéra-bouffe en un acte, paroles de Jules Barbier et Michel Carré, calqué sur le Barbier de Séville (Escudier), créé à l’Opéra-Comique le 10 mai 1875 par Mlles Chevalier (Pépita) et Révilly (Barbara), et MM. Thierry (Don Mucarade), Lefèvre (Don Peblo), Duvernoy (Gabolio), Barnolt (Luc) et Potel (Roch), qui tint l’affiche durant 12 représentations, et Marion, un acte (1877).

Le Musée de la Musique à Paris conserve plusieurs portraits d’Ernest Boulanger, entre autres un buste en plâtre patiné façon bronze, d’après J. Brian (1835) et une mine de plomb anonyme le représentant au pianoforte à la Villa Médicis au milieu de ses condisciples.

Denis HAVARD DE LA MONTAGNE

Vincent DELACOUR (1808-1840)

" Peu de jours après avoir donné un concert dans lequel il avait fait entendre plusieurs ouvrages de sa composition, particulièrement un Sextuor pour divers instruments et des morceaux de chant où l’on remarquait du talent "1, Vincent Delacour rendait l’âme à Paris le 28 mars 1840. Cet artiste, mort au lendemain de ses 32 ans, n’a pu donner le meilleur de lui-même et laisser un nom dans l’Histoire de la musique. On ne lui connaît d’ailleurs que quelques compositions, parmi lesquelles on trouve des romances, très en vogue à l’époque, ainsi qu’un O Salutaris à 3 voix et un Ave verum à 4 voix et orgue.

Né le 25 mars 1808 à Paris, quelques semaines seulement après l’entrée des troupes françaises à Rome, Vincent-Conrad-Félix Delacour intégrait le Conservatoire de sa ville natale en octobre 1822 ; il avait alors 14 ans. Tout d’abord élève de harpe de François Naderman et d’harmonie de Victor Dourlen, après avoir obtenu un deuxième prix dans cette dernière discipline (1825), il suivait les cours de contrepoint et de fugue de François Fétis. En 1827 il suspendait ses études au Conservatoire pour se rendre en Italie, puis en Allemagne, où on le trouvait comme harpiste au Théâtre royal de Berlin en 1830. Delacour était à cette époque l’un des meilleurs disciples de Nadermann. Harpiste de la Chapelle royale, celui-ci avait été nommé premier professeur de harpe au CNSM lorsque cette classe fut créée en 1825. Il y enseignait la harpe à simple mouvement qu’il fabriquait d’ailleurs lui-même, étant également luthier et même éditeur de musique ! De retour à Paris peu de temps après, il reprit ses études au Conservatoire et en 1833 devenait l’élève de composition de Henri Berton, qui venait de perdre son fils François, chanteur et compositeur agréable, enlevé par le choléra. Deux années plus tard, Vincent Delacour se présentait au Concours de l’Institut. Le sujet imposé était Achille et sa cantate lui rapportait un premier Second Grand Prix.

Collaborateur un temps de Charles Chaulieu, compositeur prolifique auteur d’une multitude de romances et autres pièces légères pour le piano, ils publièrent ensemble un journal de musique intitulé Le Pianiste, journal spécial, analytique et instructif, puis Journal spécial pour le piano, les théâtres lyriques et les concerts, qui n’eut qu’une vie éphémère (novembre 1833 à octobre1835).2

D.H.M.

____________

1) François-Joseph Fétis, Biographie universelle des musiciens et bibliographie générale de la musique, Paris, Didot, 1860-1881, 10 vol.

[ Retour ]

2) Unique périodique, mensuel puis bimensuel, spécialisé à l'époque dans le piano, sa facture et son répertoire, il contenait de nombreux articles variés sur les virtuoses du temps, les formes musicales, l'enseignement, les éditions... Les Editions Minkoff (Genève) ont réimprimé cette publication en 1972 (1 volume in-4 de 460 pages, dont 36 portraits).

[ Retour ]

1836

Xavier BOISSELOT (1811-1893)

|

Xavier Boisselot

( photographie Numa

fils, 1861, BNF. )

|

Article sur une

page spécifique.

1837

Louis BESOZZI (1814-1879)

|

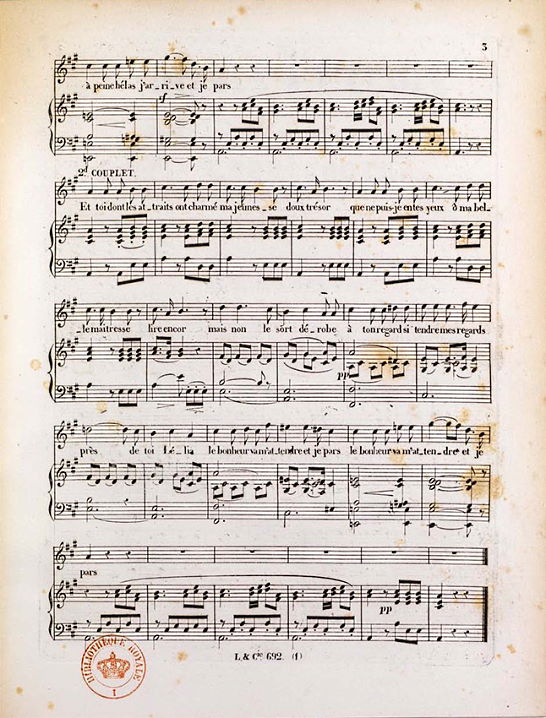

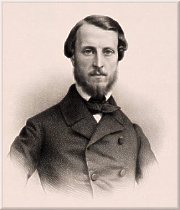

Portrait de Besozzi peint en 1839 par Dominique Papety (1815-1849), Grand Prix de Rome de peinture en 1836,

son condisciple à la Villa Médicis.

(coll. Académie de France à Rome, Villa Médicis) DR.

|

Louis-Désiré Besozzi

est né le 3 avril 1814 à Versailles. Issu d’une dynastie de musiciens italiens,

son père Louis (1757-1825), originaire de Naples, est première flûte de la

Chapelle du roi à Versailles et du Théâtre de l’Opéra-Comique, son grand-père, Gaétano

né à Piacenza (1725-1804), hautboïste à la Cour de Naples, puis à la Chapelle

de Versailles et au Concert Spirituel, et son arrière-grand-père, Guiseppe

Besozzi, né vers 1686 à Milan, hautboïste à la Chapelle de Turin. Ce dernier

est le fils de Cristoforo Besozzi, né vers 1661 à Milan, hautboïste et

bassoniste du Duc de Parme et le fondateur de cette famille de musiciens.

Tout d’abord élève de

son père qui lui donne les premières leçons de musique, il entre ensuite au

Conservatoire de Paris en juillet 1825, où il obtient en 1829 un 2ème prix de

solfège dans la classe de Gasse, puis en 1831 un 1er prix de piano

dans celle de Pierre Zimmermann. En 1833, c’est un accessit d’harmonie et

accompagnement obtenu dans la classe de Lecouppey (professeur-adjoint) et de Victor

Dourlen. Egalement élève de contrepoint de Auguste Barbereau et de composition

de Jean-François Lesueur, il lui est décerné en 1836 un Second Grand Prix de

Rome avec la scène à une voix Velléda de A. Bignan, puis l’année

suivante le Grand Prix, devant Gounod, avec la scène à deux voix Marie

Stuart et Rizzio de Léon Halévy. En octobre 1837 il se rend à la Villa

Médicis à Rome, comme pensionnaire de l’Etat, pour une durée de 3 années.

Durant son séjour dans la ville éternelle, il compose plusieurs œuvres comme le

règlement lui impose, parmi lesquelles, en 1838 six morceaux de musique

religieuse : Sanctus, Kyrie, Agnus Dei, Laudate

Dominum, Requiem, la 1ère partie d’un oratorio La

Creazione del Mondo en 1839 et une Ouverture pour orchestre en 1840.

Il consacre alors une

bonne partie de son énergie à enseigner à Paris dans différents établissements

scolaires, ainsi qu’un temps le solfège au Conservatoire de Paris de 1831 à

1837, succèdant à Gasse. Plus tard, en 1865, il professe le piano à l’Ecole de

musique classique et religieuse de Louis Niedermeyer. Là, il recueille une

prestigieuse succession, celle de Saint-Saëns qui y enseignait depuis 1861.

Très engagé dans l’enseignement populaire, il s’intéresse au mouvement

orphéonique, créé en 1833 par Louis Bocquillon dit Wilhem. Gounod lui-même

dirigea en 1852 l’Orphéon (société chorale) de Paris et en 1867 la France

comptait 3200 Orphéons disséminés dans les villes et les villages, pour

s’amplifier encore davantage au fil des décennies. C’est ainsi qu’il compose

pour ces sociétés chorales de nombreuses œuvres pour chœur, parfois a cappella,

profanes ou religieux, pour voix d’hommes ou mixtes, notamment sur des paroles

de Camille Distel, parmi lesquelles on peut citer Hymne à l’harmonie (Magnier),

Hymne à la liberté (Mayens), Le Matin au départ (id.), Ma

ville (id.), L’Aurore (Pégiel), L’Oraison dominicale (id.), Les

Soldats du travail (id.), Le Soleil Levant (Durand), La Patrie,

Appel au printemps, La belle lune blanche, Veni Sancte

Spiritus (Mayens), Beati mortui, communion de la Messe des morts

(Mayens) et une Messe de Notre-Dame de France, dédicacée

« Aux Orphéons du Vélay » (Paris, aux bureaux du journal L’Orphéon,

61 rue Notre-Dame de Nazareth, 1859), sans oublier des exercices de Solfèges

(études chorales) sans accompagnement à l’usage des orphéons et sociétés

chorales, en 4 volumes (Durand).

|

|

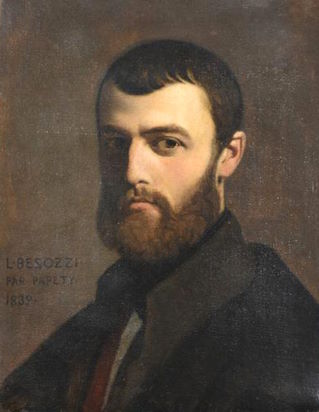

Louis-Désiré Besozzi, Messe de Notre-Dame de France,

pour soprano, ténor, baryton et basse (1ère page du Kyrie)

(1859, Paris, aux bureaux du journal L'Orphéon (exemplaire n° 59 ayant appartenu à Alexis Baleste en 1860, instituteur à Rieux-Minervois (Aude) et directeur de l'Orphéon) coll. DHM (DR.)

|

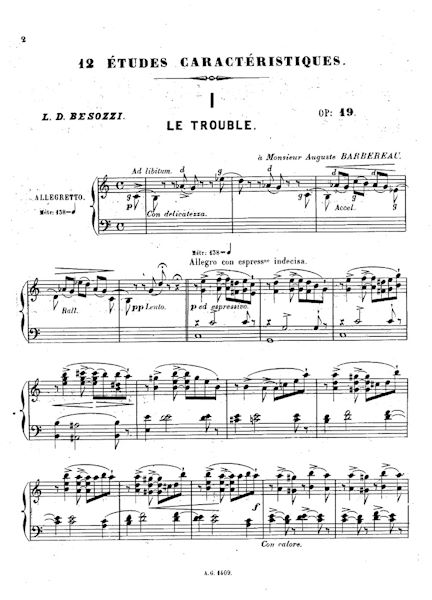

Louis-Désiré Besozzi, Le Trouble, dédicacé “à Monsieur Auguste Barbereau”,

pièce n° 1 des 12 Etudes caractéristiques pour piano, op. 19

(Paris, Grus)

Partition complète au format PDF

Fichier audio par Max Méreaux (DR.) Fichier audio par Max Méreaux (DR.) |

Entre temps, en 1851,

il est nommé à Paris organiste accompagnateur de l’église Saint-Vincent de

Paul, poste qu’il occupe jusqu’en 1857. Organiste méritant, le journal L’Illustration

du 14 février 1852 dans sa relation de l’inauguration du grand-orgue parle de

lui en termes élogieux : « Le Sanctus de Cherubini chanté par Mlle

Landry, a été accompagné au petit orgue de chœur par M. Besozzi, un de ces

artistes de grande valeur affligés d’une vraie modestie... ». En décembre

1853 le Bureau de la Fabrique décidait de porter son traitement de 800 francs à

1000 francs « qui touche l’orgue d’accompagnement du chœur » afin de

« donner à cet artiste un témoignage de satisfaction particulière pour le

zèle et le talent dont il fait preuve. » (Registre de délibération de la Fabrique, 29

décembre 1853, p. 139)

Compositeur fécond, en

dehors des œuvres déjà citées, on lui doit principalement des pièces pour piano :12

Etudes, op. 27, 2 Nocturnes, op. 33, Fantaisie pathétique,

op. 63, Le Coucher de bébé, op. 132, Super flumina Babylonis, op.

26, 24 Préludes dans tous les tons majeurs et mineurs, op. 144, Pastorale …

; des pièces instrumentales : La Procession grecque, andante et marche

pour orchestre ; Romance pour cor avec accompagnement de piano, op.

105, Divertissement pour violon, alto et basse, op. 131, Romance pour

violon, op. 146, Terzettino pour 3 flûtes, op. 123 … ; de nombreux autres

chœurs pour voix de femmes, voix d’hommes ou voix égales, avec ou sans

accompagnement : Debout petit berger, Appel au printemps, La Prolétarienne,

Le Voyageur chantant, Le Départ, Le Chant des maçons, L’Amitié,

Les âmes en peine, Marche des travailleurs ... ; un opéra en

4 actes : Les Guêpes ; de la musique religieuse (messes et

motets) : Petite Messe brève, pour 2 voix soli et chœur avec accompagnement

d’orgue, composée pour le petit Couvent des Oiseaux d’Issy-les-Moulineaux, 2e

Messe brève en ut majeur, pour soli et orgue, op. 34, Messe en fa,

pour 4 voix et orgue, op. 28, Messe de Requiem, pour 4 voix, op. 35, 6e

Messe à l’unisson et chœur de solistes à 3 voix avec accompagnement d’orgue

ou harmonium, op. 135, Ave Maria, pour 3 voix égales en solo ou chœur, De

profundis, pour 3 voix, op. 72, Veni creator en do majeur, pour 4

voix … ; et pour orgue : Offertoire pour orgue, Suite de

versets brefs ou préludes en sept tons majeurs et sept tons mineurs, Office

du soir, La Nuit de Noël, scène pour orgue et piano, op. 32, Duettino

pour orgue et piano, op. 127, 6 Morceaux de genre pour orgue de

salon, Boléro pour orgue mélodian, op. 23, Le chant des sirènes

pour orgue ou harmonium, Accompagnement d’orgue pour le Pater… Une

grande partie de ses œuvres n’a pas été éditée et est restée à l’état de

manuscrits qui sont conservés de nos jours à la BNF.

Louis Besozzi est décédé le 11 novembre 1879 en

son domicile du 226 boulevard Saint-Germain à Paris 7e. Il s’était

marié à Paris, le 9 novembre 1847 à Saint-Germain-l’Auxerrois, avec

Jeanne-Marie Monnot, née en 1814 à Saulieu (Côte-d’Or), veuve de Antoine

Degeorge. Celle-ci lui survécut jusqu'au 7 février 1901, date de son décès à

Paris 17e (151 boulevard Malesherbes).

Denis Havard de la Montagne

(2001, mise à jour octobre 2024)

Louis CHOLLET (1815-1851)

Né le 5 juillet 1815 à Paris, il rejoignit le Conservatoire de Paris durant le courant du mois de février 1826, alors âgé de 10 ans. Admis dans la classe de piano de Zimmerman, il obtint un Premier Prix en 1828 et suivit ensuite les cours d’orgue de François Benoist, qui l’amenèrent à recevoir un Premier Prix en 1838. Entre temps, en 1837, il avait obtenu un premier Second Grand Prix de Rome.

Louis Chollet a été longtemps organiste de l’église Saint-Thomas d’Aquin, dans le septième arrondissement parisien. Succédant là en 1834 à Marrigues, il tint les claviers de cet instrument jusqu’à sa mort, arrivée à Paris le 21 mars 1851. C’est Pierre-Edmond Hocmelle qui lui succéda. L’orgue que Chollet touchait était celui construit en 1769 par François-Henri Clicquot pour cette église, alors placée sous le vocable de St-Dominique et dépendant du noviciat des Jacobins. Restauré par Louis-Paul Dallery en 1842, cet instrument sera entièrement reconstruit par Cavaillé-Coll en 1861 et inauguré par Saint-Saëns, avant d’être restauré par Gutschenritter en 1912 et enfin de connaître une nouvelle reconstruction effectuée en 1967 par Schwenkedel. A l’époque de Louis Chollet, il comptait 39 jeux répartis sur 4 claviers et un pédalier.

Même si la mort a emporté ce musicien à l’âge de 35 ans, il avait eu cependant le temps d’écrire quelques compositions de grande valeur. C’est ainsi que l’on a de lui des pièces pour piano : Deux petits duos pour piano à 4 mains (Paris, Aulagnier), Variations pour piano seul sur le thème du " Duc de Reichstatd " (Paris, Mayaud), Fantaisie sur les thèmes de " Parisina " de Donizetti (Paris, Mayaud), Rondo brillant (Paris, Mayaud), Rondo sur la Romanesca (Paris, Meissonnier) ; des œuvres chorales : Chanson napolitaine variée (Paris, Meissonnier), Mélodie suisse variée (Paris, Meissonnier)... et des pages orchestrales : Fantaisie sur le Domino noir, op. 34 (Paris, Brandus), Variations brillantes sur des motifs du Lac des Fées, op. 37, Fantaisie sur le Duc d’Olonne, op. 38, Fantaisie sur la part du Diable, op. 40, toutes éditées à Paris, chez Brandus ; ainsi que de jolies romances, des chansonnettes et des nocturnes.

Comme organiste, il avait été convié le 21 septembre 1841 à participer à la réception à l’église royale de Saint-Denis du grand orgue de 32 pieds construit par Cavaillé-Coll, en même temps que tous les grands organistes de Paris.

D.H.M.

Louis Chollet,

Le Tournoi, Grande valse pour piano, dédicacée “à Mme J. de Saint Projet” (Paris, Schonenberger, 28 Bd Poissonnière, S. 1269). Fichier audio par Max Méreaux (DR.)

1838

Georges BOUSQUET (1818-1854)

|

Georges Bousquet

( lithographie Léon Noël, 1854, BNF )

|

Chef d'orchestre et critique musical, Georges Bousquet est né le 12 mars 1818 à Perpignan. Après avoir fait ses études au Conservatoire de Paris, qui furent couronnées par un Premier Grand Prix de Rome en 1838, il fut chef d'orchestre à l'Opéra en 1847, puis au Théâtre-Italien de 1849 à 1851. Membre de la Commission d'études du Conservatoire, c'est surtout comme critique musical qu'il se fit connaître à L'Illustration, Le Commerce et la Gazette musicale de Paris. On lui doit des opéras : L'Hôtesse de Lyon, donné au Conservatoire de Paris en 1844, Le Mousquetaire, monté la même année à l'Opéra-Comique, Tabarin, créé au Théâtre-Lyrique en 1852, ainsi que quelques pièces de musique de chambre, une cantate et des pages de musique religieuse. Il est mort le 15 juin 1854 à Saint-Cloud à l'époque où Gounod fait de fréquents séjours dans cette ville où sa belle-famille possède une villa.

D.H.M.

Georges Bousquet,

Les Echos du rivage, barcarolle pour chant et piano, dédicacée "à son ami Normand", paroles de Fernand Huard (1843, Paris, au Bureau de

la Symphonie, revue journal, et chez V. de Biville, éditeur - coll. BnF-Gallica) DR.

Fichier audio par Max Méreaux avec transcription de la partie vocale pour clarinette et après correction de fautes de gravure : à la 10e mesure, dans la partie vocale, la dernière note du 2e système est un do (et non un si) ; à la dernière page, dans les couplets 2 et 3, première mesure de la 3e portée : les deux dernières notes sont ré bémol, do (et non do, si bémol) DR.

Partition au format PDF.

Ernest DELDEVEZ (1817-1897)

|

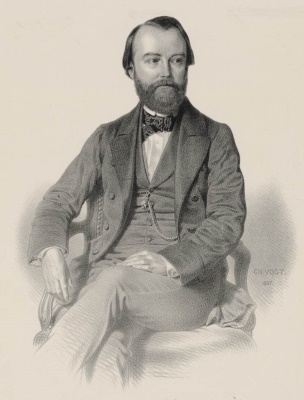

Ernest Deldevez en 1857 par Charles Vogt

(lithographie Thierry frères, Paris/coll. BNF-GALLICA) DR.

|

|

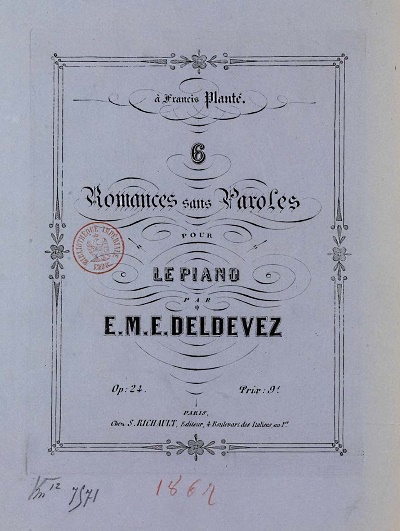

Couverture 6 Romances sans paroles pour le piano, par E.M.E. Deldevez,

dédicacée "à Francis Planté"

(Paris, S. Richault, 1867/coll. BNF-GALLICA) DR.

Fichier audio de la Romance n° 6 par Max Méreaux (DR.) Fichier audio de la Romance n° 6 par Max Méreaux (DR.) |

|

Signature autographe (1874) DR.

|

Ernest DELDEVEZ

Nous

avons le regret d'enregistrer la mort de l'excellent artiste qui avait nom

Deldevez et qui fut chef d'orchestre de l'Opéra et de la Société des Concerts

et professeur de la classe d'orchestre au Conservatoire. Édouard-Marie-Ernest

Deldevez, qui était né à Paris le 31 mai 1817, avait fait au Conservatoire de

brillantes études. Elève d'Habeneck, d'Halévy et de Berton, il avait obtenu le

premier prix de solfège on 1831, le premier prix de violon en 1833, et en 1838,

le premier prix de fugue et le second grand prix de Rome à l'Institut. Il

faisait partie dès cette époque de l'orchestre de l'Opéra, et, chose assurément

rare, il se vit confier, dans cette situation, la mission d'écrire la musique

de plusieurs ballets. C'est ainsi qu'il composa, avec Flotow et Burgmüller,

celle de Lady Henriette (21 février 1844), puis, seul, celle d'Eucharis

(7 août 1844), de Paquita (1er avril 1846), et avec Tolbecque celle de Vert-Vert

(24 novembre 1851). Les compositions de Deldevez sont nombreuses d'ailleurs, et

de divers genres, et je ne puis citer que les plus importantes. Elles

comprennent trois symphonies, deux quatuors et un quintette pour instruments à

cordes, deux trios pour piano, violon et violoncelle, deux ouvertures de

concert, une messe de Requiem à la mémoire d'Habeneck, deux ballets

inédits : Mazarina et Yanko le bandit, deux grands opéras inédits

: Samson, en deux actes, et le Violon enchanté, en un acte, des

recueils de chant, etc.

En

1839, Deldevez fut nommé coup sur coup second chef d'orchestre à l'Opéra et à

la Société des concerts. Au bout de quelques années il se démit du premier de

ses emplois ; mais, déjà élu premier chef à la Société des concerts lors de la

démission de George Hainl en 1872, il rentra à l'Opéra comme premier chef à la

mort de celui-ci, l'année suivante. Cependant il prit sa retraite à ce théâtre

en 1876, restant seulement à la tête de la Société des concerts, qu'il ne

quitta qu'en 1883. Très instruit dans la pratique et la théorie de son art, il

occupa alors ses loisirs à des travaux littéraires relatifs à la musique. Il

avait déjà publié deux ouvrages importants Curiosités musicales, notes,

analyses, interprétation de certaines particularités contenues dans les oeuvres

des grands maîtres (1873), et l'Art du chef d'orchestre (1878) ; il

donna par la suite la Société des concerts de 1860 à 1885 (1887), et De

l'exécution d'ensemble (1888). Ces divers ouvrages ont été publiés à la

librairie Firmin-Didot. Antérieurement, Deldevez avait donné un écrit intitulé la

Notation de la musique classique comparée à la notation de la musique moderne,

et de l'exécution des petites notes en général, et, sous le titre de Trilogie,

une série d'études sur l'harmonie et sur les oeuvres des compositeurs et des

violonistes célèbres. On peut dire de Deldevez qu'il fut vraiment un artiste

infatigable. Cet homme excellent et un peu misanthrope, depuis longtemps

souffrant et valétudinaire, est mort à Paris, dans son petit appartement

solitaire de l'avenue Trudaine, le samedi 6 de ce mois, à l'âge de 80 ans.

Arthur Pougin

(Le Ménestrel, 14 novembre 1897)

Note de

Musica et Memoria : Né à Paris le 31 mai 1817, du légitime mariage de Charles

Deldevez (c.1782-1863), horloger, et de Marie-Eléonore Louette (c.1792-1870),

Edme (et non Edouard)-Marie-Ernest Deldevez est mort le 5 novembre 1897 dans la

soirée (et non le 6 novembre). Célibataire, on lui connaît deux frères et une

soeur : François (né le 4 avril 1811 à Paris), Jeanne (née le 15 mars 1813

à Paris), dont les destinées sont inconnues, et Pierre (né le 4 décembre 1823 à

Paris), auteur d'une descendance encore représentée de nos jours.

|

|

Charles Dancla (1817-1907)

( Lithographie Aubert et Cie, d'après portrait de Marie Alexandre Alophe, vers 1845. Supplément à la France musicale. BNF Richelieu )

|

Charles DANCLA (1817-1907)

Charles Dancla, deuxième Second Grand Prix de Rome en 1838 avec la cantate la Vendetta, sur des paroles du marquis de Pastoret. Gascon d'origine, élève de Baillot, il deviendra plus tard second violon à l'Opéra-Comique en 1834, violon solo de l'Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire en 1841, membre de la Chapelle Impériale en 1853 et enfin, professeur de violon au Conservatoire de Paris en 1857. Son catalogue, avec plus de 200 numéros d'opus, comprend des sonates pour violon, des trios et des quatuors à cordes et des concertos pour violon. Il est également l'auteur d'ouvrages pédagogiques, dont une Méthode élémentaire et progressive de violon. Ses frères, Arnaud (1819-1862) et Léopold (1822-1895), avec lesquels il organisait des séances de musique de chambre renommées, furent également musiciens; le premier violoncelliste, et le second, violoniste.

Notes provisoires. D.H.M.

1839

Charles GOUNOD (pages spécifiques)

|

Photographie de Charles Gounod

|

La Bibliothèque nationale du Québec propose en ligne de nombreux enregistrements anciens de musique vocale de Gounod :

http://www4.bnquebec.ca/musique_78trs/mc166.htm

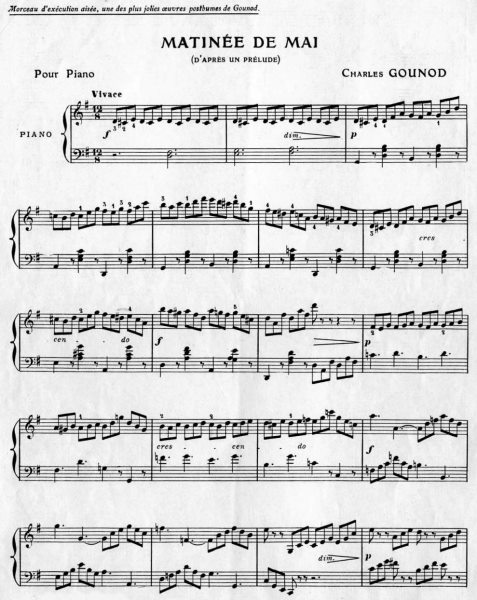

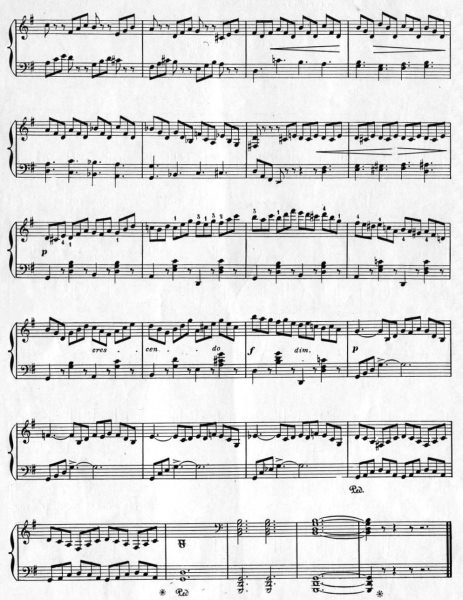

Charles Gounod, Matinée de mai (d'après un prélude) pour piano,

Charles Gounod, Matinée de mai (d'après un prélude) pour piano,

"morceau d'exécution aisée, une des plus jolies oeuvres posthumes de Gounod"

( Paris, Choudens, 1896, puis Musica, supplément, juillet 1906, coll. Max Méreaux ) DR

Numérisation et fichier mp3 par Max Méreaux (DR.)

Numérisation et fichier mp3 par Max Méreaux (DR.)

Droits de reproduction et de diffusion réservés

© MUSICA ET MEMORIA