1820

Discours de Charles Poisot (Dijon, 1822 – Dijon, 1904), pianiste, compositeur,

musicographe et pédagogue, directeur du Conservatoire de Dijon, prononcé le 26 mai 1866, à la 21e

séance de la Société des Compositeurs de Musique (fondée à Paris en 1862).

Messieurs et chers Confrères,

Chargé par le Comité de prononcer l'éloge de notre collègue Le Borne [décédé le 2 avril 1866 à Paris], je remplirai ma tâche avec douleur, car la perte de celui qui fut mon maître me cause un vide que rien ne peut combler ; toutefois une consolation m'est donnée : c'est de tracer devant vous le portrait d'un véritable artiste, qui sut allier à l'amour du travail la noblesse et l'élévation du caractère.

De tels hommes sont rares à notre époque ; leur vie est un enseignement dont nous devons profiter. — Aimé-Ambroise-Simon Le Borne naquit à Bruxelles le 29 décembre 1797. Fils d'un artiste dramatique, ses premières années se passèrent à Versailles, où il reçut, dès l'âge de neuf ans, les premières notions de musique par les soins d'un estimable horloger, nommé Deshayes. Attaché à l'orchestre du théâtre en qualité de violoncelle, Deshayes donna des leçons de violon à l'enfant, qui devait plus tard se développer d'une manière si remarquable. En 1808, d'après les conseils de son camarade Dauverné, le jeune Le Borne se présenta chez un ancien chanteur de la chapelle du roi Louis XVI, Desprez, qui, par philanthropie, tenait chez lui, sous le patronage des autorités de Versailles, une école gratuite de musique vocale destinée aux jeunes garçons. Ce digne homme reconnut beaucoup d'intelligence dans l'enfant qui lui était présenté, et il l'admit au nombre de ses élèves d'autant plus volontiers qu'il découvrit en lui une charmante voix de soprano. — Sous cet excellent maître, Le Borne fit des progrès tellement rapides, qu'au bout de huit ou dix mois d'études, il l'emporta sur ses rivaux en obtenant le premier prix au concours. Vers la fin de 1810, son père, fixé à Paris par un engagement au théâtre de l'Odéon, rappela sa famille auprès de lui. C'est alors que le jeune Le Borne quitta Versailles, muni d'une lettre de son professeur, qui le recommandait à Sarrette, alors directeur du Conservatoire de Paris. Après avoir passé un examen devant le comité d'enseignement, composé à cette époque de Gossec, Méhul et Cherubini, il fut jugé capable d'entrer dans une classe de solfège, et en conséquence admis, le 5 janvier 1811, chez M. Thibault, répétiteur, auquel succéda M. Charles. L'année suivante, ses études de solfège étant terminées, il entra (26 octobre 1812) dans la classe d'harmonie de Berton, suppléé alors par Dourlen. Après avoir suivi le cours de cet excellent professeur, il fit partie de la classe de composition de Cherubini et reçut de ce célèbre et éminent artiste sa première leçon de contre-point le 19 octobre 1813.

Mais Sarrette, qui s'intéressait beaucoup aux élèves, s'était imaginé que Le Borne, fils d'un comédien, devait embrasser la carrière dramatique. Conséquemment, il l'avait engagé à suivre les classes de déclamation, où il étudia successivement sous la direction de Mlle Berville, puis sous l'illustre Fleury. Cependant, le goût de l'art musical l'emportant sur celui du théâtre, le jeune Le Borne profita du changement apporté dans l'administration du Conservatoire par les événements de 1814 pour abandonner les éludes dramatiques. Après la réorganisation de l'établissement, M. Perne, administrateur, le fit nommer répétiteur de solfège en 1816, puis entrer dans la classe de vocalisation de M. Henri, et dans celle de chant tenue par Garaudé. Tout en travaillant sa jolie voix de ténor, Le Borne, sur les instances de son père, débuta à l'Odéon dans l'emploi des jeunes amoureux. C'était en 1817 ; une affection de poitrine vint interrompre ses travaux, et il renonça pour toujours à la carrière théâtrale pour s'occuper exclusivement de composition.

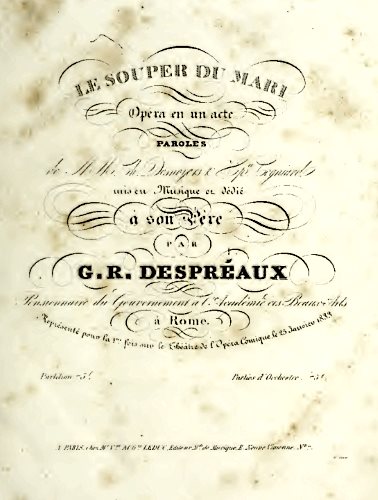

Cherubini le jugea capable de se présenter au concours de l'Institut dès 1818. Il n'y eut pas de premier prix cette année-là ; mais l'Académie lui décerna le second sur une cantate à une voix de M. Vinaly, intitulée : Jeanne d'Arc. Le 1er janvier 1820, Le Borne fut nommé professeur titulaire d'une classe de solfège au Conservatoire, et la même année il remporta le premier grand prix de l'Institut avec une cantate de Vieillard intitulée : Sophonisbe. Élève et professeur en même temps, il partit pour Rome en vertu d'un congé que lui accorda M. de La Ferté. De retour à Paris après trois ans de voyages en Italie et en Allemagne, il reprit ses fonctions au Conservatoire et donna des leçons de chant. Eu 1827, il composa, avec Batton et Rifaut, la musique du Camp du Drap d'or, opéra en trois actes de M. Paul de Kock, qui fut représenté sur le théâtre Feydeau le 23 février 1828. Le poème nuisit au succès de l'ouvrage. On remarqua toutefois, parmi les morceaux échus en partage à Le Borne, l'introduction du premier acte, un air chanté par Mme Boulanger, et le finale du troisième acte. Cet insuccès ayant, comme toujours, inspiré peu de confiance à messieurs les poètes, Le Borne attendait vainement le résultat de promesses illusoires, lorsque M. Carafa, avec lequel il s'était lié en Italie, lui proposa d'écrire plusieurs morceaux dans la Violette, trois actes de Planard. Plein de reconnaissance pour celte marque d'amitié et glorieux de collaborer avec un artiste de cette valeur, M. Le Borne composa quatre morceaux, dont deux seulement furent conservés à la scène : ce sont le finale du premier acte et le grand finale du deuxième. Ce dernier est considéré comme un des bons morceaux de l'ouvrage. En 1828, Le Borne épousa une des filles de M. Lefebvre, auteur de la musique de plusieurs ballets, et bibliothécaire de l'Opéra. L'année suivante, il succéda à son beau-père dans cette place, qu'il occupa jusqu'à sa mort. Le 15 juin 1833, il fit représenter à l'Opéra-Comique un ouvrage en deux actes de M. Féréol, intitulé : Cinq ans d'entr'acte. Cette partition eut du succès. On y remarqua principalement l'ouverture ; au premier acte, l'introduction, un duo, un air de basse ; au deuxième, l'entr'acte, un duo, un petit air avec solo de hautbois et un grand morceau d'ensemble. En 1834, Le Borne fut nommé conservateur de la musique de la chapelle du roi, et en 1843, sous la direction de M. Auber, il reçut le titre de bibliothécaire de la musique du roi, titre qu'il perdit en 1848 ; mais il retrouva une position analogue lors de l'organisation de la chapelle impériale. A la fin de 1835, Le Borne avait fait ses adieux au théâtre par un acte intitulé : Lequel? paroles de MM. Ancelot et Paul Duport. L'ouvrage n'eut pas beaucoup de représentations, et cependant l'ouverture, l'introduction des couplets, un quintette, furent remarqués par les artistes et le public. L'année suivante, Le Borne, ayant été nommé professeur de contre-point et fugue en remplacement de Reicha, se livra entièrement aux travaux théoriques, et cette résolution fut immuable, lorsqu'en 1839 on joignit à son enseignement celui de la haute composition. L'école Le Borne a produit des élèves nombreux et distingués. Nous citerons particulièrement M. Stamaty, l'habile professeur de piano ; MM. Savard et Duprato, professeurs au Conservatoire ; Bousquet, Maillart, Léonce Cohen, Barthe, grands prix de l'Institut ; de Lajarte et Debillemont, compositeurs dramatiques; César-Auguste Franck, organiste de Sainte-Clotilde ; Hocmelle, organiste du Sénat ; Soumis, excellent accompagnateur ; Verrimst, Blaquière, Godard, etc. Sur les instances de l'éditeur Troupenas, Le Borne prépara, en 1847, une nouvelle édition du Traité de Catel avec des additions fort importantes. Cet ouvrage, adopté par le Conservatoire, a paru chez Brandus en 1848. Depuis lors, notre cher maître s'est occupé d'un travail analogue de révision sur le Traité de Cherubini. Il est mort au moment de finir sa tâche. Ce qu'il laisse entièrement achevé, c'est un grand Traité d'harmonie très développé en trois forts volumes, et le Recueil des basses, chants donnés et partimenti composés annuellement depuis 1843 à 1865 pour les concours du Conservatoire. Décoré tardivement en janvier 1853, après trente-trois années de bons et loyaux services, Le Borne vivra toujours dans le cœur de ses élèves reconnaissants. Son mérite modeste est préférable à bien des gloires tapageuses de notre époque.

CHARLES POISOT

1821

Victor RIFAUT (1799-1838)

Victor Rifaut

d'après un tableau de Joseph Court, 1822 (DR)

"Compositeur soigneux, exact et instruit" [Revue de Paris, 1834], ce musicien, mort prématurément, n’eut pas le temps de se faire une place au sein du monde de la musique en ce premier tiers du XIXe siècle, d’autant que Berlioz, dont on connaît l’influence par ses compositions, mais également par ses écrits, ne l’aimait guère, disant de lui que c’était "un médiocre pianiste" ! Dans ses Mémoires, l'auteur de la Symphonie fantastique livre les raisons de sa rancœur : admis en 1827 à la seconde épreuve de composition du Prix de Rome, avec la scène lyrique à grand orchestre Orphée déchirée par les Bacchantes "…le médiocre pianiste chargé d’accompagner ma partition, ou plutôt d’en représenter l’orchestre sur le piano, n’ayant pu se tirer de la Bacchanale, la section de l’Institut, composée de Cherubini, Paër, Lesueur, Berton, Boieldieu et Catel, me mit hors de concours, en déclarant mon ouvrage inexécutable." Rappelons cependant que Rifaut était à l’époque pianiste répétiteur à l’Opéra-comique, et que Berlioz, ayant déjà subi un premier échec au concours de 1826, ne pouvait admettre ce nouveau revers sans tenter d’en faire porter la responsabilité par un tiers ; ce n’est qu’à la cinquième présentation qu’il décrocha enfin le 1er Grand Prix (1830) !

Né le 11 janvier 1799 à Paris, fils de Pierre Rifaut, contrebasse à l’Orchestre de l’Opéra (à partir de 1805), et de Félicité Gillebert, Victor Rifaut reçoit ses premières leçons de musique de la part de son père. Celui-ci, habitant alors 13 rue du Cadran, est également contrebasse à la Chapelle du Roi à l'époque de Lesueur, Cherubini et Plantade, et est mis à la retraite lors de la Révolution de juillet 1830 (remplacé à l'Opéra par Durier) mais parvient à trouver un nouvel emploi dans l'orchestre du Théâtre du Gymnase dramatique du boulevard Bonne-Nouvelle où on le trouve encore en 1837. Il réside à présent 17 passage Saulnier, dans le 9e arrondissement parisien. Le 16 août 1811, Victor est admis à l’âge de 13 ans au Conservatoire de Paris. Tout d’abord élève de solfège (encouragements reçus en 1812) et de piano de Louis Adam (1758-1848, pianiste, organiste, compositeur et professeur au Conservatoire durant 45 ans), il suit ensuite les cours d’harmonie et de composition de Henri Berton (1767-1844), obtenant un 1er prix d’harmonie en 1814. En 1820, il se présente au grand concours de composition de l’Institut de France (Prix de Rome) et obtient un Second Grand Prix avec la cantate Sophinibe (paroles de Pierre Vieillard), derrière Leborne. L’année suivante, il décroche le 1er Grand Prix avec la cantate Diane et Endymion (paroles de J.A. Vinaty). Il est le seul candidat à être récompensé cette année-là et effectue le traditionnel séjour à la Villa Médicis du 20 décembre 1821 au 31 décembre 1823, entrecoupé de séjours à Naples, ainsi qu’en Allemagne (Munich, Dresde) et en Autriche (Vienne). Pensionnaire en même temps que le peintre normand Joseph Court (1797-1865), Prix de Rome 1821 pour Samson et Dalila, celui-ci réalise en 1822 à Rome un portrait en pied de Rifaut assis à sa table de travail devant une partition manuscrite. Ce tableau est conservé de nos jours au Musée des Beaux-Arts de Rouen que Court dirigea de 1853 à sa mort.

Accompagnateur à l’Opéra-comique à partir de 1820, à son retour d'Italie il reprend ces mêmes fonctions en 1824, avant d’être nommé deux années plus tard chef du chant et pianiste répétiteur, Gilbert de Pixérécourt étant directeur, Lemetheyer régisseur général, et Frédéric Kreubé chef d'orchestre. A cette époque, ce théâtre installé rue Feydeau, aux termes de l'ordonnance royale du 30 mai 1824, est placé sous l'autorité de S.E. le Ministre de la Maison du Roi, et sous la surveillance immédiate de M. le Duc d'Aumont, premier Gentilhomme de la Chambre de sa Majesté. Le 1er octobre 1833, il succède à Halévy dans sa classe d’harmonie et d’accompagnement pratique pour les femmes au Conservatoire de Paris, poste qu’il occupe jusqu’à son décès. Curieusement, Berlioz pose sa candidature pour lui succéder, mais Cherubini, alors directeur de cet établissement, refuse considérant qu’il ne sait pas jouer de pianoforte, ce qui est indispensable pour exercer convenablement l'enseignement de l'accompagnement ; c'est Emile Bienaimé (1802-1869, deuxième Second Grand Prix de Rome 1826) qui obtient le poste. Aux côtés de Cherubini, Paër, Habeneck, Berton, Kuhn, Gebauer, Ponchard, Meifred et Meyerbeer, à partir du 22 mars 1836 (succédant à Vaslin) Victor Rifaut fait partie du Comité d'enseignement, chargé des examens et des concours du Conservatoire de musique.

"Rifaut ne manquait ni de science, ni de verve mélodique ; il trouvait même des idées originales ; mais il eut le malheur de ne rencontrer que des poèmes médiocres". Sans doute faut-il chercher ici son manque de succès auprès du public et l'oubli dans lequel ses œuvres ont été rapidement rejetées. Son catalogue comporte une dizaine d'ouvrages pour le théâtre (drames lyriques ou opéra-comiques) :

- Le Duel ou une loi de Frédéric

(3 actes), livret de Pélissier-Laqueyrie et Desessarts d'Ambreville, Opéra-Comique, 4 juillet 1826

(Duvernois, 1826),

- Le Roi et le Batelier (1 acte), en collaboration avec Halévy, livret de Saint-Georges,

Opéra-Comique, 3 novembre 1827,

- Le Camp du drap d'or (3 actes), en collaboration avec Batton et Leborne, livret de Paul

de Kock, Opéra-Comique, 23 février 1828,

- Un Jour de réception ou le Rout de province (1 acte), livret de Dupin, Opéra-Comique, 6

novembre 1828,

- Teresa, drame en 5 actes mêlé de musique dont une ballade de Rifaut chantée par Féréol,

paroles d'Alexandre Dumas et Anicet Bourgeois, Opéra-Comique, 6 février 1832,

- André ou la Sentinelle perdue (1 acte), paroles de Saint-Georges, Opéra-Comique, 9

décembre 1834, avec Thénard (André) et Mme Rifaut (Lanra), Paris, Marchant, éditeur, 1834, sans

doute sa meilleure production,

- Gasparo ou les derniers Lazzaroni (1 acte), livret de Vanderbuch et de Forges,

Opéra-Comique, 14 janvier 1836,

- Wallace ou le Ménestrel écossais (3 actes), drame lyrique de Catel, livret de Fontanes

(O.C., 1817), révision de la partition, notamment écriture du finale du 1er acte et des

couplets du second c. 1836 (plus tard terminée par Ernest Boulanger pour le 3e acte),

reprise en 1844 à l'Opéra-Comique,

Il est aussi l'auteur de nombreux arrangements ou adaptations d'opéras alors en vogue :

- Emeline, opéra-comique en 3 actes d'Hérold, livret de Planard, morceaux détachés pour

voix avec accompagnement de piano ou harpe (Janet et Cotelle, 1829),

- Les Deux nuits, opéra-comique en 3 actes de Boieldieu, livret de Bouilly et Scribe,

arrangement pour voix et piano ou harpe (Janet et Cotelle, 1829),

- Jenny, opéra-comique en 3 actes de Carafa, livret de Saint-Georges, arrangement pour voix

et piano (Veuve Leduc,1829),

- La Fiancée, opéra-comique en 3 actes d'Auber, livret de Scribe, arrangement pour voix et

piano (Troupenas, c.1829),

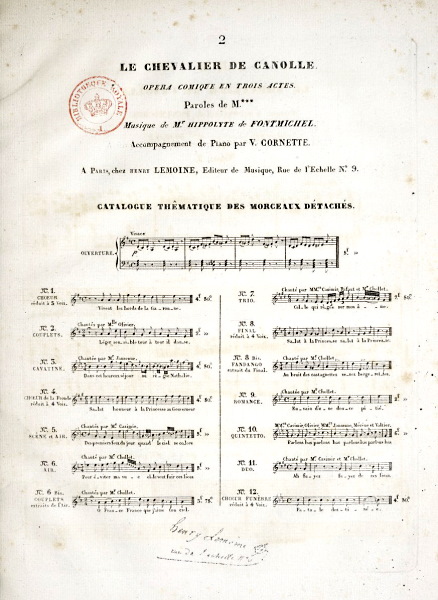

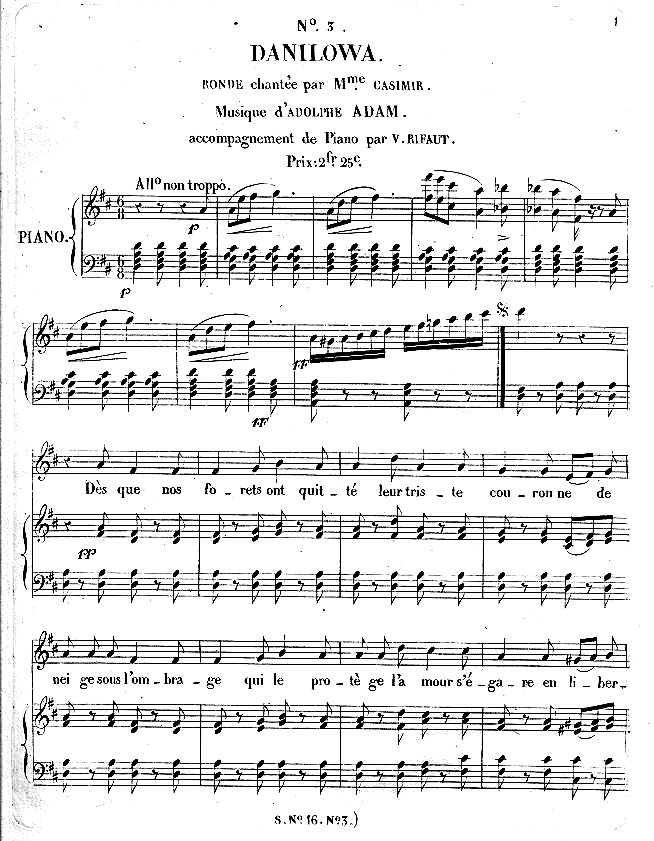

- ![]() Danilowa,

opéra-comique en 3 actes d'Adolphe Adam, livret de Vial et Duport, arrangement pour voix et piano

(Schonenberger, 1830),

Danilowa,

opéra-comique en 3 actes d'Adolphe Adam, livret de Vial et Duport, arrangement pour voix et piano

(Schonenberger, 1830),

Danilowa, opéra en 3 actes d'Adolphe Adam, morceau détaché avec accompagnement de piano par V. Rifaut, n° 3, Ronde

( Paris, Schonenberger, 10 boulevard Poissonnière, 1830, coll. D.H.M. ) DR

- Joséphine ou le Retour de Wagram, opéra-comique d'Adolphe Adam, livret de Gabriel et Delaboullaye, arrangement pour voix avec accompagnement de piano (Janet et Cotelle, 1830),

- Le Diable à Séville, opéra-comique en 1 acte de Gomis, livret de Cavé, ouverture réduite pour le piano avec accompagnement de violon ad libitum (Troupenas, c.1830),

- Le Nozze di Lammermoor, opéra en 2 actes de Carafa, paroles de Balocchi, réduction pour chant et piano (Perriot, 1830),

- Fra Diavolo, opéra en 3 actes d'Auber, livret de Scribe, arrangement pour voix et piano, avec ouverture pour le piano avec accompagnement de violon ad libitum (Troupenas, c.1830),

- La Bayadère amoureuse ou le Dieu et la Bayadère, opéra avec ballet et pantomime, en 2 actes d'Auber, livret de Scribe, arrangement pour voix et piano (Troupenas, 1830),

- Le Grand Prix ou le Voyage à frais commun, opéra-comique en 3 actes d'Adolphe Adam, livret de Gabriel et Masson, 8 morceaux détachés pour piano (Lemoine, 1831),

- Le Philtre, opéra en 2 actes d'Auber, livret de Scribe, arrangement pour voix et piano, avec ouverture réduite pour le piano avec accompagnement de violon ad libitum (Troupenas, 1831),

- La Langue musicale, opéra en 1 acte d'Halévy, livret de Saint-Yves, arrangement pour voix et piano avec ouverture pour pianoforte avec accompagnement de flûte ou de violon ad libitum (Schlesinger, c.1831),

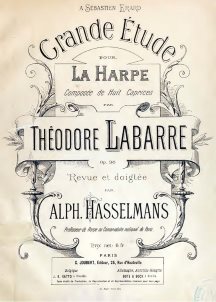

- Les Deux familles, opéra en 3 actes de Théodore Labarre, livret de Planard, arrangement pour voix et piano avec ouverture pour piano avec accompagnement de violon ad libitum (Schott, c.1831),

- Le Pré aux clers, opéra-comique en 3 actes d'Hérold, livret de Planard, arrangement pour voix et piano, avec ouverture pour piano avec accompagnement de violon ad libitum (Troupenas, 1832),

- La Médecine sans médecin, opéra-comique en 1 acte d'Hérold, livret de Scribe et Bayard, arrangement pour voix et piano, avec ouverture pour piano avec accompagnement de violon ad libitum (Troupenas, c. 1832),

- Le Serment ou les Faux-monnayeurs, opéra en 3 actes d'Auber, livret de Scribe et Mazères, arrangement pour voix et piano (Troupenas, 1832),

- Fausto, opéra en 4 actes de Mlle Louise Angélique Bertin, réduction pour le clavecin (Janet et Cotelle, 1832),

- Gustave ou le Bal masqué, opéra historique en 5 actes d'Auber, livret de Scribe, arrangement pour voix et piano, avec ouverture pour le piano avec accompagnement de violon ad libitum (Troupenas, c.1833),

- Ludovic, opéra-comique en 2 actes d'Hérold et Halévy, livret de Saint-Georges, arrangement pour voix et piano, avec ouverture pour le piano avec accompagnement de violon ad libitum (Schlesinger, c.1833),

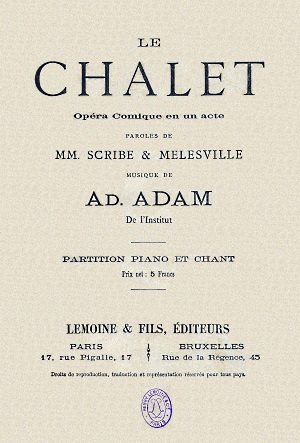

- Le Chalet, opéra-comique en 1 acte d'Adolphe Adam, livret de Scribe et Duveyrier, arrangement pour voix et piano, avec ouverture pour piano avec accompagnement de violon ad libitum (Schonenberger, 1834),

- Lestocq, opéra-comique en 3 actes d'Auber, livret de Scribe, arrangement pour voix et piano avec une ouverture réduite pour le piano avec accompagnement de violon ad libitum (Troupenas, c.1834),

-Fiorella, opéra-comique en 3 actes d'Auber, livret de Scribe, arrangement pour voix et piano, avec ouverture pour piano et violon (Pleyel & Fils aîné, c.1834)

- Actéon, opéra-comique en 1 acte d'Auber, livret de Scribe, arrangement pour voix et piano avec une ouverture pour piano avec accompagnement de violon ad libitum (Troupenas, 1835),

|

| Mme Rifaut, rôle de

Christine de Suède dans Les Deux Reines (1835), gravure par Alexandre Lacauchie ( BNF, musique ) DR |

- La Marquise, opéra-comique en 1 acte d'Adam, livret de Saint-Georges et Leuven, arrangement pour voix et piano (Schoenenberger, c. 1835),

- Les Chaperons blancs, opéra-comique en 3 actes d'Auber, livret de Scribe, ouverture réduite pour le piano avec accompagnement de violon ou flûte ad libitum (Troupenas, c.1836),

- L'Ambassadrice, opéra-comique en 3 actes d'Auber, livret de Saint-Georges et Scribe, arrangement pour voix et piano, avec une ouverture réduite pour le piano avec accompagnement de violon ou flûte ad libitum (Troupenas, c.1837).

On lui connaît également un air italien gravé à Vienne Non so dir se pena sia qui "prouve ce qu'il eût fait si les paroliers l'avaient mieux servi" et une fantaisie pour piano et harpe, Les pages, écrite en collaboration avec Auguste Panseron (Paris, Panseron, Janet et Cotelle, c.1821).

|

| Tonon Gontier, beau-père de

Victor Rifaut ( d’après lithographie de Rulman ) DR |

Domicilié 11 rue de la Boule-Rouge (Faubourg Montmartre) puis 2 rue Riboulet, Victor Rifaut est frappé en 1837 d'une "longue et douloureuse maladie" qui perdure durant plusieurs mois, l'oblige à abandonner ses activités au fil du temps et le conduit au tombeau à l'âge de 39 ans, le 2 mars 1838. Il est mort à Orléans, 10 boulevard de la Reine, où il s'était retiré avec sa femme Jeanne-Emélie Belloste, épousée le 30 août 1826 à Paris. Cantatrice à l'Opéra-Comique où elle avait débuté en septembre 1832 dans Le Maçon d'Auber, elle était connue sous le nom de "Mme Rifaut", ne manquant "ni de talent ni de grâce" et sachant surtout "se mettre avec un goût exquis" [Biographie des acteurs de Paris, 1837]. "Sa voix est d'une pureté et d'un timbre délicieux" [Journal politique… de Toulouse, 23 juin 1840]. Elle était née à Milan (Italie) en 1809, fille de Georges-Tonon Belloste et d'Elisabeth-Marie Bosquier-Gavaudan qui s'étaient épousés dans cette ville le 8 décembre 1809, appartenant alors tous deux à la troupe de théâtre de Mlle Raucourt chargée d'organiser des représentations françaises en Italie. Devenue veuve à l'âge de 30 ans Mme Rifaut se remaria à Louis-Antoine-Lucien Gasson, rentier, avec lequel elle vécut à Paris, rue de Passy. C'est là, qu'elle est décédée le 28 janvier 1881 à l'âge de 72 ans. Elle était issue par sa mère d'une importante dynastie d'artistes musiciens : les Gavaudan. Elisabeth, dite « Rosette » (c. 1784-1844) et sa sœur Aglaé (future Mme Frédéric Kreubé en 1814, ancien chef d'orchestre du Théâtre Feydeau) étaient toutes deux chanteuses à l'Opéra-Comique et au Théâtre Feydeau au début du XIXe siècle, son frère Jean-Sébastien-Fulchran Bosquier-Gavaudan (Montpellier, 1776 – Paris, 1843) fut durant longtemps l'un des principaux acteurs du Théâtre des Variétés, surnommé le « Talma de l'opéra-comique », son oncle Jean-Baptiste-Sauveur Gavaudan (Salon-de-Provence, 1771 – Paris, 1840), chanteur à l'Opéra-Comique, et ses trois tantes : Anne-Marie-Jeanne (1764-1810) « ainée », Adélaïde (1767-1805) « cadette » et Emilie également chanteuses à l'Opéra de Paris ; tous étaient respectivement petits-enfants ou enfants de Denis Gavaudan, Maître de musique et organiste du Grand Couvent de Nîmes. De cette même famille descendra plus tard le célèbre biologiste Pierre Gavaudan (1905-1985), professeur à la Faculté des sciences de Poitiers où il eut pour élève le professeur Luc Montagnier (Prix Nobel 2008). Quant au père de Mme Rifaut (Tonon-Georges Belloste, 1785-1841), originaire de Boulogne-sur-Mer, plus connu sous son nom de scène « Gontier », il fut un acteur des plus fameux de Paris, se produisant au Théâtre du Vaudeville puis à celui du Gymnase (1821). Il était un des interprètes favoris de Scribe. On raconte que la perte de la mémoire l'obligea à une retraite prématurée en avril 1832. Il était fils de Gaétan-Nicolas Belloste, avocat au Parlement de Paris, parti pour l'Amérique et d'Agnès Gontier, lui-même petit-fils du célèbre chirurgien Augustin Belloste (1654-1730).

A l'Opéra-Comique, Mme Rifaut, entre autre, participe à la création de plusieurs rôles : Teresita dans Le Portefaix, opéra-comique en 3 actes, paroles de Scribe, musique de José-Melchior Gomis (10 juin 1835), Christine de Suède dans Les Deux Reines, opéra-comique en 1 acte, paroles de MM. Frédéric Soulié et Arnould, musique de Monpou (6 août 1835) et d'Angela de l'opéra bouffon Cosimo en 2 actes, paroles de MM. Saint-Hilaire et Paul Duport, musique d'Eugène Prévost (13 octobre 1835). Puis, après avoir quitté ce théâtre en 1837, elle se produit sur des scènes de province : en 1838, à Rouen avec La Prison d'Edimbourg (opéra-comique de Scribe, Planard et Carafa), en 1840 à Toulouse, où, comme première soprano comique, elle débute le 22 juin dans Le Chalet (opéra-comique en 1 acte, de Scribe et Adolphe Adam) et le 1er acte de La Dame blanche (opéra-comique en 3 actes de Scribe et Boiledieu), en 1842 au Grand-Théâtre de Marseille (attachée à la troupe de M. Clérisseau), puis en 1843 à Montpellier dans l'emploi de première chanteuse légère, en 1844 à Perpignan avec La Part du Diable (opéra-comique de Scribe et Auber) avant d'être engage en mai 1844 par le Théâtre français de la Haye comme "première Dugazon chantante", où elle débute dans Le Domino noir (opéra-comique en 3 actes de Scribe et Auber), Les Diamants de la couronne (opéra-comique en 3 actes de Scribe et Auber) et Le Pré aux clers (opéra-comique en 3 actes de Planard et Hérold). Elle chante ensuite dans Le Maître de Chapelle, opéra-comique en 2 actes de Gay et Paer (juin), Jean de Paris (août), L'Ambassadrice, opéra-comique en 3 actes de Scribe, Saint-Georges et Auber (décembre), Actéon, opéra-comique en 1 acte de Scribe et Auber (janvier 1845) et Le Panier-fleuri, opéra-comique en 1 acte de Leuven, Brunswick et Ambroise Thomas (mars 1845).

Victor Rifaut et son épouse eurent une fille et un fils : Caroline et Edmond Rifaut. Ce dernier, officier (chef d'escadron de gendarmerie), chevalier de la Légion d'honneur (1871), né le 25 novembre 1832 à Paris, décédé le 13 mai 1917 à Antibes (Alpes-Maritimes) épousa en 1864 à Compiègne (Oise) Caroline de Klott (1842-1896), fille d'un ancien officier polonais. Elle lui donna 6 enfants qui ont laissé une descendance encore représentée de nos jours dans les familles Rifaut, Vigo, Queignec, Vacheron et Bertrand. Parmi celle-ci, citons les trois derniers garçons en descendance directe : le Père Claude Rifaut, prêtre religieux salésien de Saint Jean Bosco actuellement (en 2014) en poste au Collège Bon-Accueil de Toulon, fils de René Rifaut (1905-1962) et de Marthe Trebosc, et, en Allemagne, les deux frères Nicolas (1979) et Marc (1981) Rifaut, fils de Guy Rifaut (1929-1993) et de Karin Gottlicher (professeur de Français en Allemagne).

Denis Havard de la Montagne

1822

Joseph LEBOURGEOIS (1799-1824)

Voilà encore un jeune artiste dont le destin ne lui a pas permis de donner le meilleur de lui-même, le Roi des Aulnes l’ayant enlevé dans la fleur de l’âge, à 21 ans.

|

| Signature du père de Joseph

Lebourgeois apposée sur son acte de naissance, le 6 ventôse an 10 à Versailles ( A.D. Yvelines ) |

C’est le 4 ventôse de l'an X (23 février 1802)1 à Versailles, au début du Consulat, que Joseph-Auguste Lebourgeois vint au monde. Son père2 Jean-Jacques Lebourgeois, né le 25 novembre 1741 à Versailles et mort dans cette même ville le 7 septembre 1814, touchait alors les claviers de l’orgue de Notre-Dame de Versailles depuis août 1785. Il avait succédé à son maître, Nicolas Paulin, dont il avait obtenu la survivance en 1771. Il était également l’un des derniers organistes du roi dans sa Chapelle de Versailles avant sa fermeture en 1792. Il y enseignait le chant et le clavecin aux Pages et compte au nombre de ses élèves Alexandre Boëly, le futur organiste de St-Germain-l’Auxerrois. Veuf d’un premier mariage en octobre 1796, Jean-Jacques Lebourgeois convola rapidement en secondes noces avec Geneviève Le Nourichel, fille de Jacques Le Nourichel et de Marie-Catherine Bardé, qui lui donna au moins deux enfants : Joseph et Jacques.3