Émile PALADILHE - Adolphe DESLANDRES - Isidore LEGOUIX - Théodore DUBOIS - Théodore SALOMÉ - Eugène ANTHIOME - Louis BOURGAULT-DUCOUDRAY - Adolphe DANHAUSER - Jules MASSENET - Charles CONSTANTIN - Gustave RUIZ - Victor SIEG - Charles LENEPVEU - Émile PESSARD - Alfred PELLETIER-RABUTEAU - Eugène WINZTWEILLER, Antoine TAUDOU

1860

Émile PALADILHE (1844-1926)

|

Émile Paladilhe (1844-1926)

( coll. DHM )

|

Émile PALADILHE (1844-1926), Prix de Rome à l'âge de 16 ans en 1860, auteur notamment des opéras Le Passant, L'Amour africain, Diana, d'un drame lyrique sacré Les Saintes-Marie-de-la-Mer, et de plusieurs Messes et autres oeuvres de musique sacrée. Il succède en 1892 à Ernest Guiraud à l'Institut de France.

Biographie d'Émile Paladilhe (page spécifique).

Catalogue chronologique des oeuvres d'Émile Paladilhe.

Adolphe DESLANDRES (1840-1911)

|

Adolphe Deslandres

( photo X... )

|

" Homme d’une beauté exceptionnelle, grand, les cheveux d’un blanc argenté, une grande barbe, les joues fraîches et rouges, comme de nombreux Français qui mènent une vie digne et modérée, de grands yeux bruns de braise, étincelants à mesure qu’il parle ", voilà le portrait que Fannie Edgar Thomas, critique musicale du journal The Musical Courier de New-York, dressait d’Adolphe Deslandres dans son article du 6 juin 1894.1

" Homme de talent ", Adolphe-Edouard-Marie Deslandres est né le 22 janvier 1840 dans le village des Batignolles-Monceau alors qu’il n’était pas encore absorbé par Paris.2 Son père, Laurent, pianiste et organiste, était à cette époque maître de chapelle de l’église Sainte-Marie des Batignolles, où il restera d’ailleurs en fonction durant une cinquantaine d’années entre 1829 et 1880. Celui-ci avait été le premier musicien à exercer dans la toute nouvelle église paroissiale des Batignolles construite en 1828 par les soins de Charles X et de la duchesse d’Angoulême, une fille de Louis XVI. Agrandie une première fois en 1834 (chœur et deux chapelles latérales), cette église, due à l’architecte Lequeux, a trouvé sa forme définitive actuelle en 1851 avec l’ajout des deux bas-côtés. Elle a la forme d’un temple grec. Son fronton triangulaire est soutenu par quatre colonnes d’ordre toscan. Laurent Deslandres (1813-1880) eut la douleur de perdre deux de ses enfants, alors qu’ils étaient également promis à une brillante carrière musicale. L'aîné, Jules-Laurent Deslandres, né le 15 août 1838 aux Batignolles, élève du Conservatoire de Paris où il obtenait un 1er prix de contrebasse en 1855, était entré en 1859 dans l'orchestre de l'Opéra de Paris et "possédait une jolie voix de ténor, qu'il utilisait pour chanter à Sainte-Marie des Batignolles". Mais, la mort l'enleva le 1er août 1870 à l'âge de 31 ans. Le cadet, Georges-Philippe Deslandres, né le 5 mai 1849, avait, tout comme son frère aîné, rejoint le Conservatoire de Paris, où il était rentré en 1868 dans la classe d’orgue de César-Franck . Deux années plus tard il en ressortait muni d’un deuxième Prix. Devenu organiste et compositeur, principalement de musique religieuse, il est hélas décédé à Paris, le 12 octobre 1875, tout juste âgé de 26 ans, après avoir été quelque temps organiste accompagnateur à Sainte-Clotilde, Saint-Vincent-de-Paul et Sainte-Marie des Batignolles.

|

|

Eglise Sainte-Marie des Batignolles, avant 1851

( Dessin X..., paru dans la plaquette «Centenaire de l'école Sainte-Marie des Batignolles, 1878-1978» )

|

Eglise Sainte-Marie des Batignolles, après son agrandissement de 1851

|

|

Fragment partition Ave Maria pour soprano ou ténor, avec accompagnement d'orgue, par Adolphe Deslandres "Maître de chapelle et organiste du Grand Orgue de Ste Marie de Batignolles, chanté par Mlle Cl. Deslandres dans la Chapelle du Palais de Versailles",

publié dans le supplément de L'Illustration, 9 mai 1903

Fichier audio par Max Méreaux (DR.) Fichier audio par Max Méreaux (DR.)

( coll. D.H.M. )

|

Adolphe Deslandres quant à lui, intégra tout jeune le Conservatoire de Paris et suivit notamment les classes de Leborne (contrepoint et fugue) et de François Benoist (orgue). Premier Prix d’orgue et également de fugue en 1858, il se présentait au Concours de Rome l’année suivante et remportait, ex aequo avec Paladilhe, une mention honorable pour sa cantate Bajazet et le Joueur de flûte. Il concourrait à nouveau en 1860 et cette fois-ci obtenait le premier Second Grand Prix, derrière son ami Paladilhe. Le sujet de la cantate était cette fois-ci Ivan IV. Peu de temps après, en 1862, il était nommé organiste de l’église Sainte-Marie des Batignolles, où son père dirigeait la Maîtrise. Il jouait ici sur un instrument des frères Stoltz qui semble avoir fonctionné jusqu’en juillet 1912. Il y avait également un orgue de chœur construit par Merklin en 1880, que le curé de la paroisse, l’abbé Leblanc, à l’occasion de travaux exécutés dans son église en 1911, donna à l’église St-André-d’Antin.3

Compositeur fécond, Adolphe Deslandres a produit un grand nombre d’œuvres chorales et instrumentales, ainsi que des pages de musique religieuse. Gounod appréciait particulièrement son opéra-comique Dimanche et Lundi et assista même à sa première représentation à l’Opéra-Comique (1872), où fut également donné en 1884 un autre opéra-comique de sa composition : Le Baiser. D’autres opéras, représentés à l’Alcazar d’hiver eurent un certain succès : Le Chevalier Bijou (1875) et Fridolin (1876). L’oratorio Les Sept Paroles du Christ, pour baryton solo et chœur, avec accompagnement de violon-solo, violoncelle, harpe et orgue, sur des paroles d'E. de Laboulaye (exécuté dans la Chapelle du Palais de Versailles en 1883), ainsi que la cantate Sauvons nos frères, pour voix seules, chœur et orchestre, sont des œuvres marquantes que le compositeur affectionnait particulièrement, ainsi d’ailleurs que son remarquable Stabat Mater à 4 voix, soli, chœurs, orgue et orchestre, qui fut donné en 1885 et en avril 1897 à la Chapelle du Palais de Versailles. Parmi ses pièces religieuses, citons encore une Messe de Saint-André, exécutée à Notre-Dame et dans la basilique du Sacré-Coeur de Montmartre, une Messe Solennelle en mi bémol pour solistes, chœur, orchestre et orgue, qui fut jouée à St-Eustache pour la Fête de Sainte-Cecile le 24 novembre 1885, un recueil de vingt-quatre cantiques pour les principales fêtes de l’année, une Invocation à Marie... et des pages pour orgue : Offertoire et Communion, Offertoire pour grand orgue... On lui doit également un Air de ballet pour piano, des Etudes de concert en staccato, un Scherzo pour grand orchestre qui fut donné au Palais du Trocadéro en 1880 où obtint un vif succès, quatre Méditations pour violon, violoncelle, cor, harpe, orgue et contrebasse, une Ode à l’harmonie, de nombreuses mélodies : Feuillets d’album, la Barque brisée (chant funèbre patriotique), La Vierge aux fleurs, la Nativité...

Prix de l’Institut, Officier d’Académie, Officier de l’Instruction Publique, Adolphe Deslandres a été durant longtemps un compositeur à succès, tant dans le domaine profane que religieux. Il est mort à Paris, le 30 juillet 1911. En son temps, ce musicien fut considéré comme un "remarquable compositeur", son talent souple et varié ayant atteint son complet épanouissement", ce que la presse se plaisait à souligner. La "Revue des Beaux-Arts et des Lettres" du 1er avril 1899 écrivait notamment : "M. Deslandres possède le don d'orchestration à son plus haut degré de perfection... Bien qu'il ait un très volumineux et très riche bagage de musique religieuse, il ne s'est jamais, pour cela, éloigné du genre profane qu'il élève : il reste mélodique comme les maîtres qu'il a toujours aimés et vénérés : Mozart, Gounod, etc... Ses compositions sont claires : toutes ses pages sont d'une inspiration féconde et la science couronne ses richesses intellectuelles." Quand à la revue "Gil Blas", on pouvait lire dans son numéro du 9 juillet de la même année : "Adolphe-Edouard-Marie Deslandres n'est pas seulement un excellent maître de chapelle, doublé d'un virtuose religieux: il est compositeur et ses oeuvres, si fécondes, obtiennent dans les milieux mondains le même succès qu'à l'église, car il sait varier sa forme. Sa musique, s'inspirant du sujet, atteint les plus hauts sommets de l'art et se plie aux caprices gracieux du poème."

Clémence Deslandres, "cantatrice de grand style, douée d'une fort belle voix", interprétait souvent les oeuvres de son frère Adolphe, notamment dans des solennités musicales religieuses ou des concerts de charité. C'est ainsi qu'elle chante en juin 1895 dans la basilique du Sacré-Coeur de Paris le Chant populaire à Jeanne d'Arc, paroles de Mgr Le Nordez ; en juin 1896, ainsi qu'en 1897 et en 1898 dans la même église l'Hymne au Sacré-Coeur avec violon, harpe et orgue ; le 28 avril 1899 au Trocadéro La Bannière de Jeanne d'Arc écrite pour solo et chœur ad lib., paroles de Ch. Desgranges, accompagnée par la Musique de la Garde Républicaine dirigée par Gabriel Parès (oeuvre redonnée peu après en mai 1899 à Notre-Dame de Paris, avec accompagnement de 20 trompettes, 10 trombones et grand-orgue).

Denis HAVARD DE LA MONTAGNE

Adolphe Deslandres, La Guirlande de roses, grande valse brillante pour piano (Paris, F. Gauvin, éditeur). Partition dédiée “à Mme Henri Gillet”, l’épouse du parolier des deux opéras comiques en un acte d’A. Deslandres Dimanche et Lundi, et Le Baiser, respectivement donnés le 21 octobre 1872 à l’Athénée et 3 juin 1884 à l’Opéra-Comique. Fichier audio par Max Méreaux (DR.)

Adolphe Deslandres, La Guirlande de roses, grande valse brillante pour piano (Paris, F. Gauvin, éditeur). Partition dédiée “à Mme Henri Gillet”, l’épouse du parolier des deux opéras comiques en un acte d’A. Deslandres Dimanche et Lundi, et Le Baiser, respectivement donnés le 21 octobre 1872 à l’Athénée et 3 juin 1884 à l’Opéra-Comique. Fichier audio par Max Méreaux (DR.)

____________

1) Fannie Edgar Thomas, née à Chicago en 1848, a habité Paris durant 7 ans à partir d'octobre 1893. Elle a écrit de nombreux articles sur les organistes parisiens qu'elle envoyait à son journal The Musical Courier de New-York. Une trentaine d'entre eux ont été traduits de l'américain par Claude Maisonnat et publiés en français, avec une présentation et des annotations par Agnes Amstrong dans la revue La Flûte harmonique, publication de l'Association Aristide Cavaillé-Coll , dans les numéros 53/54 (1990), 55/56 (1990), 57/58 (1991) et 75/76 (1998). [ Retour ]

2) C'est le 1er janvier 1860 que furent annexées à Paris onze communes avoisinantes : Vaugirard, Grenelle, la Villette, Belleville, Auteuil, Passy, Batignolles-Monceau, Montmartre, la Chapelle-Saint-Denis, Charonne et Bercy. La superficie de la capitale passait de 3402 hectares à 7802 et sa population de 1 053 262 habitants à 1 667 841. Avec les quartiers des Ternes, La Plaine-Monceau et les Epinettes, le village de Batignolles-Monceau formera le 17ème arrondissement.

[ Retour ]

3) L'orgue de tribune actuel construit par Mutin-Cavaillé-Coll date de 1923 et a eu notamment pour titulaire Joachim Havard de la Montagne de 1948 à 1996. [ Retour ]

|

Isidore Legouix, "Couplets", morceau extrait de l'opéra-bouffe en un acte Le Vengeur, réduction pour piano et chant (Paris, O. Legouix, éditeur, 1869).

Coll. Bnf-Gallica (DR.)

Fichier audio par Max Méreaux (DR.) Fichier audio par Max Méreaux (DR.)

Partition au format PDF |

Isidore LEGOUIX (1834 – 1916)

Le paradoxe de ce compositeur, ainsi que le décrit si bien Hugo Riemann dans son Dictionnaire de musique [2e édition française, révisée par Georges Humbert, Lausanne, Libraire Payot & Cie, 1913] est que "l'allure de ses opérettes est trop distinguée pour convenir aux goûts de la masse", ce qu'avait déjà remarqué Pougin en 1881 et consigné en ces termes [Biographie universelle des musiciens] : "M. Legouix est un artiste aimable, instruit, distingué, qui n'a que le tort de respecter l'art qu'il exerce, et qui aurait réussi aussi bien et peut-être mieux que d'autres s'il avait voulu se lancer dans le champ de la musique grotesque et prétendue bouffe, si fort en honneur depuis vingt ans."

Fils aîné de l'éditeur et libraire musical Onésime Legouix (1809-1867) et de Colombe Daubrée, Isidore-Edouard Legouix est né à Paris le 1er avril 1834. Le commerce de son père, qu'il avait ouvert au début du règne de Louis-Philippe Ier, était situé au numéro 4 de la rue Chauveau-Lagarde, dans le huitième arrondissement parisien. Cette librairie musicale, après le décès de son fondateur, fut continuée par son fils cadet Gustave Legouix, né à Paris le 29 février 1844, mort à Montfermeil le 24 août 1916, puis par le fils de ce dernier, Robert Legouix. En 1960, soit près de 130 ans après sa fondation, ce magasin, à l'enseigne "Libraire Musicale R. Legouix ", subsistait toujours à la même adresse (Place de la Madeleine). 1

Admis au Conservatoire de Paris en 1847, Isidore Legouix obtient un 1er prix de solfège en 1850, un 1er prix d'harmonie en 1855 (classe de Reber) et l'année suivante un 2d accessit de contrepoint et fugue. Après avoir suivi la classe de composition d'Ambroise Thomas, il concourt en 1860 pour le Prix de Rome et décroche une mention honorable avec la cantate Le Czar Ivan IV, sur des paroles de Théodore Anne, également auteur du texte de l'opéra Marie Stuart de Niedermeyer (1844). Legouix se présente à nouveau l'année suivante au Concours de Rome, mais échoue. Il abandonne alors ses études au Conservatoire, travaille à la librairie musicale familiale, et se livre à la composition, plus particulièrement à la musique de scène. Mais à cette époque, fin du Second Empire – début de la IIIe République, la concurrence est rude dans le domaine de l'opérette qui fait courir les foules. Hervé, Offenbach, puis Lecocq, Audran, Planquette, Varney se partagent les succès aux Bouffes-Parisiens, au Théâtre des Nouveautés, à celui de la Gaîté ou encore aux Folies-Dramatiques. Mam'zelle Nitouche, La Fille du tambour-major, L'Oiseau bleu, Les Cloches de Corneville, Rip, Le Grand Mogol, Les Mousquetaires sont quelque-uns des triomphes qui tiennent l'affiche durant longtemps, largement amplifiés par l'Exposition Universelle de 1889 (mai à novembre, 25 millions de visiteurs) durant laquelle la musique règne et qui, par ailleurs, voit la construction de la Tour Eiffel. Auteur d'une quinzaine d'ouvrages, Isidore Legouix n'atteindra jamais la notoriété, même si quelques-unes de ses opérettes rencontrèrent un succès très éphémère :

|

L'Univers musical, 24 décembre 1863

|

- Un Othello

, opérette en 1 acte, paroles de Charles Nuitter et Alexandre Beaumont, Théâtre des Champs-Elysée, décembre 1863 (O. Legouix).

- Le Lion de Saint-Marc

, opéra-bouffe en 1 acte, paroles de Charles Nuitter et Alexandre Beaumont, Théâtre Saint-Germain, 24 novembre 1864 (O. Legouix).

- Ma Fille

, opérette en 1 acte, Delassements-Comiques, 20 mars 1866.

- Malborough s'en va-t-en guerre

, opéra-bouffe en 4 actes, écrit en société avec Georges Bizet, Léo Delibes et Emile Jonas (l'acte 3 est de Legouix), paroles de Paul Siraudin et William Busnach, Théâtre de l'Athénée, 15 décembre 1867.

- Le Vengeur

, opéra-bouffe en 1 acte, paroles de Charles Nuitter et Alexandre Beaumont, Théâtre de l'Athénée, 20 novembre 1868 (O. Legouix).

- Deux portières pour un cordon

, pochade musicale en 1 acte, écrit en société avec Florimond Hervé, Charles Lecocq et G. Maurice, sous le pseudonyme unique d'Alcindor, paroles de MM. Lefebvre et Lucian, Palais-Royal, 19 mars 1869 (L. Bathlot, puis Dentu, 1897)

- L'Ours et l'amateur de jardins

, bouffonnerie en 1 acte, paroles de William Busnach et Auguste Maquet, Bouffes-Parisiens, 1er septembre 1869 (O. Legouix).

- Les Dernières Grisettes

, opéra-bouffe en 3 actes, Théâtre des Fantaisises-Parisiennes à Bruxelles, 12 décembre 1874.

- Le Mariage d'une étoile

, opérette en 1 acte, paroles d'Eugène Grangé et Victor Bernard, Bouffes-Parisiens, 1er avril 1876 (O. Legouix).

- Madame Clare, somnambule

, "folie" en 1 acte avec airs nouveaux, Palais-Royal, mars 1877.

- La Tartane

, opérette.

- Quinolette

, opérette en 1 acte, paroles de Mac-Nab, publié dans la revue Le Magasin des Demoiselles.

- La Clef d'argent

, opéra-comique 1 acte, paroles d'Alexandre Beaumont, publié dans la revue Le Magasin des Demoiselles.

- Après la noce

, opérette en 1 acte (G. Legouix).

- La Fée aux genêts

, opéra, paroles d'Eugène Adenis (Hennuyer, c. 1909).

- Une nouvelle Cendrillon

, opérette en 1 acte, paroles d'Eugène Adenis (Hennuyer).

La presse musicale de l'époque reçut différemment les représentations des oeuvres d'Isidore Legouix. C'est ainsi que pour Un Othello "L'Univers musical" du 24 décembre 1863 le présente comme "un jeune compositeur plein de talent et d'esprit" et que la "France musicale" du 3 septembre 1869, pour L'Ours et l'amateur de jardins, écrit que "la petite partition de M. Legouix est charmante et vive". Mais ce même journal rapportait quelques mois auparavant (11 avril 1869) que les Deux portières pour un cordon est "une pièce, qui n'est, faut bien le dire, qu'un prétexte à l'exhibition de trois excellents comiques de ce théâtre, c'est qu'on y voit deux portières qui se disputent un cordon, et un fabricant de robinets, qui est le mari de l'une d'elles."

On doit également à Isidore Legouix quelques pages pour piano (Idylle, La Japonaise, Schzerzo...), des mélodies (Les Braconniers, La Petite curieuse, Les pauvres amoureux...) publiées par son père (O. Legouix) ou par l'éditeur parisien Hennuyer, ainsi qu'un opéra-comique en 1 acte, en anglais (adaptation de H.B. Farnie), intitulé The Crimson scraf (l'Echarpe cramoisie), joué à Londres dans les années 1870 et publié chez J.B. Cramer and Co et chez Metzler. Par la suite, cette oeuvre a fait l'objet d'une transcription pour piano par le compositeur américain Théodore Moëlling (New-York, W.F. Shaw, 1878).

Marié en 1900 à Boulogne-sur-Seine avec Aurélie Grégoire, Isidore Legouix s'est éteint le 15 septembre 1916 dans cette ville où il s'était installé depuis plusieurs années, trois semaines après la mort de son frère cadet Gustave.

Denis Havard de la Montagne

____________

1) Il est utile de souligner que le patronyme Legouix, peu courant, se rencontre principalement dans la Basse-Normandie, or, l'on sait l'histoire curieuse des éditeurs, libraires et marchands d'estampes originaires du Cotentin qui se fixèrent à Paris durant la première moitié du XIXe siècle. La Maison Garnier Frères, fondée en 1833 par deux frères, Auguste et Hippolyte Garnier originaires de la Manche, en est un exemple connu. Mais, à cette heure, nous ignorons encore si Onésime Legouix était lui aussi originaire de cette région.

[ Retour ]

1861

Théodore DUBOIS

|

Théodore DUBOIS

héliogravure de P. Le Rat, Paris

( collection D.H.M. )

|

(page spécifique)

Théodore SALOMÉ (1834-1896)

|

Théodore Salomé, 1834-1896.

( photo X..., fin XIX° siècle )

|

Très en vogue durant la seconde moitié du dix-neuvième siècle avec ses compositions parfois souvent qualifiées d’exquises, Théodore Salomé est totalement retombé dans l’oubli de nos jours ! Ces pièces pour piano, aux noms charmants et si évocateurs, figuraient au " Panthéon des pianistes " publié par l’éditeur parisien Henry Lemoine au début du XXème siècle : Aubade op. 38, Berceuse, op. 36, Le Bocage, op. 51, Danse mauresque, op. 34, Fleur d’Aragon, op. 35, Rose de mai, op. 33, Tante Aurore, op. 32, Vieille Chanson, op. 31... Quelques fragments symphoniques de sa composition furent également exécutés par la Société Nationale de Musique en 1877 et avaient soulevé l’intérêt des spécialistes qui trouvèrent là d’excellentes choses annonçant un brillant avenir à son auteur. Mais Théodore Salomé, bien que visiblement doué pour la composition préféra cependant se consacrer entièrement à ses activités d’organiste et de maître de chapelle plutôt que d’exploiter sa veine créatrice.

|

L'église de la Sainte-Trinité, à Paris

( gravure de E. Therond, vers 1880 )

|

Né à Paris 5e ancien le 20 janvier 1834, Théodore César

Salomé est le fils cadet d'Henri Salomé (1803-1876), corroyeur, originaire

d’Hazebrouck (Nord) et de Jacqueline Bouvard. Ce dernier, parti de sa terre

natale, exerça successivement son métier à Grenoble (années 1820) et à Paris

(années 1830), avant de s’installer peu avant 1840 à Louviers (Eure). Théodore fut

sans doute initié à la musique par son frère aîné François (1827-1901), qui sera

plus tard pianiste, organiste et directeur de l’Orphéon de Louviers (années

1860), tout en y enseignant le piano et tenant l’orgue de l’église Notre-Dame à

deux reprises (1846 à 1851, puis 1859 à 1863). La petite-fille de ce dernier,

Alice Miquel (1893-1983), de par son mariage avec Jean-Marie Lafond (1888-1975,

directeur du Journal de Rouen), deviendra une cousine germaine par

alliance de l’organiste Marcel Dupré (1886-1971). Il fit ensuite toutes ses

études musicales au Conservatoire de Paris, sous la direction de François

Bazin, pour l’harmonie et l’accompagnement, d’Ambroise Thomas, pour la fugue et

la composition, et de François Benoist, pour l’orgue. Il décrocha là plusieurs

récompenses honorables : un deuxième accessit d’harmonie en 1855, l’année

suivante un deuxième accessit d’orgue, puis en 1857 un deuxième prix d’harmonie

et d’orgue, ainsi qu’un troisième puis un second prix d’harmonie en 1858 et

1859. Son cursus musical fut couronné par un premier Second Grand Prix de Rome

en 1861, la même année où étaient également récompensés Théodore Dubois, Eugène

Anthiome et Titus Constantin.

En 1863, l’architecte Théodore Ballu, qui avait déjà élevé l’église Sainte-Clotilde et reconstruira l’Hôtel de Ville de Paris dix ans plus tard, débuta l’édification de l’église de la Sainte-Trinité sur la place d’Estienne-d’Orves, toute nouvellement ouverte et située dans le neuvième arrondissement parisien. Bénie en novembre 1867, elle ne sera consacrée qu’en 1913, la veille de la première guerre mondiale ! Cavaillé-Coll installa dans cette nouvelle église un grand orgue de 46 jeux répartis sur 3 claviers et un pédalier, qui fut inauguré le 16 mars 1869 par Saint-Saëns, Franck et Widor. A la même époque ce facteur construisait également un orgue de chœur de 12 jeux (2 claviers et pédalier). Théodore Salomé, qui occupait déjà le poste d’organiste accompagnateur depuis quelques années sur un orgue provisoire, en fut le premier titulaire. Après une trentaine d’années d’exercice dans cette église, il se retira en 1895, laissant les claviers à Claude Terrasse plus connu d’ailleurs pour ses opérettes (Monsieur de la Palisse, Le Mariage de Télémaque, Cartouche...) que pour ses activités d’organiste liturgique !

Remplaçant parfois au grand orgue Alexandre Guilmant lorsque celui-ci partait effectuer ses célèbres tournées aux Etats-Unis, Théodore Salomé accompagna toujours les offices religieux avec beaucoup de talent et de savoir-faire. Ses compositions religieuses étaient parfois chantées par la maîtrise de la Sainte-Trinité, composée alors d’une vingtaine d’enfants et d’une dizaine de chanteurs professionnels, sous l’habile direction de leur maître de chapelle Emile Bouichère. La Trinité, bien qu’assez austère, faisait partie à cette époque des plus importantes églises de Paris. C’est là d’ailleurs que furent célébrées, le 5 juin 1875, les obsèques de Bizet en présence de 4000 assistants.

Parallèlement à ses activités d’organiste, notre Prix de Rome fut également quelque temps répétiteur de solfège au Conservatoire national supérieur de musique de Paris, professeur de musique au Collège Rollin1, ainsi que maître de chapelle au Lycée Saint-Louis2.

Théodore Salomé a laissé des pages pour son instrument très appréciées, parmi lesquelles on relève un recueil de Dix pièces pour orgue en deux volumes et un autre de Douze pièces pour orgue, publiés chez Leduc. Le volume 3 des Maîtres parisiens de l’orgue au XX° siècle (1936) contient également Deux Canons, op.21, numéros 1 et 3 de cet auteur. Il s’est éteint à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) le 19 juillet 1896, laissant une veuve, Céleste Condrot (épousée le 24 septembre 1867 à Verneuil-sur-Seine) et un fils : René Salomé, né en 1870, licencié ès-lettres, domicilié à Saint-Germain-en-Laye en 1896. Sa veuve lui survivra durant 43 ans avant de quitter ce monde à Paris, le 16 avril 1939 à l’âge de 90 ans, et son fils René, romancier, poète, critique littéraire, décédera célibataire en 1946 à Paris.

Denis HAVARD DE LA MONTAGNE

(2000, 2012, mise à jour : décembre 2025)

____________

1) Le Collège Rollin, fondé en 1822 rue Lhommond, fut transféré en 1878 dans des bâtiments neufs au numéro 12 de l'avenue Trudaine (IX°) et fut rebaptisé à cette occasion Lycée Jacques-Decourt. La musique tenait une place importante dans cet établissement. On y trouve notamment un orgue de 20 jeux construit en 1893 par le facteur Suret qui sera entièrement restauré au cours des années 1970.

[ Retour ]

2)Le Lycée Saint-Louis, construit en 1814 sur l'emplacement de l'ancien Collège d'Harcourt, qui, rappelons-le avait été fondé en 1280 par Robert d'Harcourt avant d'être démoli en 1795, est situé 42 boulevard Saint-Michel, dans le sixième arrondissement parisien. Charles Gounod a été l'un de ses élèves. Plusieurs musiciens de renom ont précédé Théodore Salomé dans ses fonctions de maître de chapelle : Hippolyte Monpou, Félix Danjou et Julien Martin

[ Retour ]

|

|

Théodore Salomé,  Berceuse pour orgue, extrait de Douze Pièces nouvelles pour orgue ou piano-pédalier, op. 59, Paris, Alphonse Leduc, 1894, page de couverture et premières mesures Berceuse pour orgue, extrait de Douze Pièces nouvelles pour orgue ou piano-pédalier, op. 59, Paris, Alphonse Leduc, 1894, page de couverture et premières mesures

( Coll. Max Méreaux. Fichier audio par Max Méreaux ) DR

|

Eugène ANTHIOME (1836-1916)

|

Eugène Anthiome vers 1870

( photo Pierre Petit )

|

Premier professeur de piano au Conservatoire de Paris de Maurice Ravel lorsque celui-ci entra à l’âge de 14 ans en 1889 dans sa classe préparatoire, Eugène Anthiome a principalement écrit des opérettes et des pages légères pour piano, parmi lesquelles deux Préludes pour piano, en ut majeur et la majeur, dédicacé le premier " A mon ami Ph. Bellenot " et le second " A ma fille Jane Barret de Beaupré " (Paris, E. Fromont, 1911). Même s’il n’a été qu’un simple maillon dans la culture pianistique du père du trop célèbre Boléro, ce compositeur méconnu peut se targuer d’avoir participé indirectement au renouveau de la technique du piano que Ravel imposa en 1902 avec ses Jeux d’eau : retour à la virtuosité et ingéniosité des combinaisons.

Breton de naissance et de cœur, puisqu’il s’inspira souvent de sa Bretagne natale dans ses compositions, Eugène-Jean-Baptiste Anthiome est né le 19 août 1836 à Lorient (Morbihan) où ses parents, artistes lyriques, obtenaient quelque succès. Entré au Conservatoire de Paris dans la classe d’harmonie d’Elwart, il obtenait un second accessit en 1856 avant de rejoindre la classe d’orgue de Benoist et celle de fugue et de composition de Carafa. En 1861 il se présentait au Concours de Rome avec la cantate Atala qui lui valait un deuxième Second Grand Prix et deux années plus tard il était nommé professeur accompagnateur de déclamation lyrique et répétiteur d’étude du clavier au Conservatoire national supérieur de musique de Paris, avant d’être titularisé professeur de piano quelques années plus tard. Il effectuera une grande partie de sa carrière dans cet établissement qu’il ne quittera qu’en 1901.

|

Fragment partition de la mélodie Chant d'avril d'Eugène Anthiome, sur une poésie d'Armand Lafrique, publiée dans le supplément de L'Illustration,

11 avril 1903 (Coll. D.H.M.)

Fichier audio par Max Méreaux (DR.) Fichier audio par Max Méreaux (DR.) |

L’œuvre d’Anthiome n’a pas fait date dans l’Histoire de la musique, mais néanmoins son catalogue ne manque pas d’un certain intérêt, ne serait-ce que par la diversité des sujets abordés. En voici les principaux ouvrages :

Mélodies : Berceuse, paroles de E. Tourneur (1868), Chanson de Nemorin, paroles de Florian (1873), Chansons d’Estelle, paroles de Florian (1873), A un ange, poésie d’Alphonse Boeul (E. Fromont, 1893), Six mélodies bretonnes : Vos binious les gas, Les gas d’Islande, Dors mon gas ; Hardi les gas, Fileuse, Carillon, poèmes de Paul Barret (E. Fromont, 1900)...

Musique de chambre : Grand trio en mi bémol pour piano, violon et violoncelle (Benoit, 1873), Air de ballet pour violon et piano (C. Alard, 1877), Fantaisie romantique pour violon et piano (A. Michel, 1889), Menuet favori de Mme de Maintenon, pièce de clavecin reconstituée par E. Anthiome (Crevel, 1896), Fugue en sol majeur pour piano (E. Fromont, 1899), Six pièces pour clavecin (E. Fromont, 1901-1905), Allemande, pièce pour clavecin (E. Fromont, 1904)...

Musique de théâtre : Semer pour récolter, opéra-comique en un acte, paroles de A. di Pietro et C. Demeuse, représenté aux Fantaises-Parisiennes le 6 mai 1866 (H.L. d’Aubel, 1866), Le dernier des Chippeways, opérette en un acte représentée le 3 février 1876 aux Folies-Bergères, Don Juan marié, la leçon d’amour, opérette en un acte (Escoffier, 1878), Le roman d’un jour, opéra-comique en 3 actes représenté en 1884 à l’Opéra-Populaire de la rue de Malte (Masson Laffrique, 1884), Un orage espagnol, opérette en un acte (1887)...

Musique symphonique : Sommeil et triomphe de Bacchus, scène mythologique pour orchestre (Bathlot-Joubert, 1893), Concerto en ut mineur, pour piano et orchestre (E. Fromont, 1898)...

On doit également à Eugène Anthiome, décédé le 24 juillet 1916 à Versailles, un ouvrage pédagogique intitulé L’Art du piano, méthode pour les commençants (Paris, Lissarague, 1880).

Bon nombre de ses compositions sont restées à l’état de manuscrits, parmi lesquelles on remarque de nombreuses mélodies et chansons, une Grande marche funèbre pour orchestre, écrite à la mémoire de Meyerbeer (1864-66), un oratorio La naissance du Christ, avec accompagnement de flûte, violon, violoncelle, orgue et piano, une cantate Les noces de Prométhée écrite pour l’Exposition de 1867, et une Cantate sacrée tirée des Ecritures Saintes pour orgue (1895).

Denis HAVARD DE LA MONTAGNE

Catalogue, par Anthare de Schuyter.

Eugène Anthiome, Le Trille, 4e Etude de genre pour le piano, op. 4, dédicacé “à Madame H. Lecour” (Paris, E. et A. Girod, éditeurs). Fichier audio par Max Méreaux (DR.)

Eugène Anthiome, Le Trille, 4e Etude de genre pour le piano, op. 4, dédicacé “à Madame H. Lecour” (Paris, E. et A. Girod, éditeurs). Fichier audio par Max Méreaux (DR.)

1862

Louis BOURGAULT-DUCOUDRAY (1840-1910)

|

Louis Bourgault-Ducoudray (1840-1910),

Grand Prix de Rome 1862,

professeur d'histoire de la musique

au Conservatoire de Paris

( photo Touranchet )

|

|

Louis Bourgault-Ducoudray

vers 1862)

( photo Ruck, Musica )

|

Deux articles de

presse

« BIOGRAPHIE

DE M. L.-A. Bourgault-Ducoudray

M.

Louis-Albert Bourgault-Ducoudray est né à Nantes, le 2 février 1840, d'une

vieille famille d'armateurs. Un de ses ancêtres fut échevin de la ville. Dès

l'enfance —ce détail n'est pas fait pour compter parmi les exceptions, étant

commun à tous les musiciens de race — dès l'enfance, il vécut les doigts sur un

clavier.

Je

me suis toujours vu jouant du piano, dit-il simplement quand on l'interroge sur

ses commencements.

Nonobstant

cette ferme tendance, on le destinait à la diplomatie. II fit son droit et,

tout en le terminant à Paris, vers 1859, il écrivit un opéra, qui devait être

représenté trois fois à Nantes.

A

la suite de cette représentation, son père comprit qu'il fallait céder, ne plus

contrarier celle vocation si nette. M. Bourgault-Ducoudray renonça donc à la

diplomatie sans l'avoir même abordée et épousa la musique. Nous y avons

peut-être pendu un ambassadeur, mais nous y avons gagné un véritable artiste,

espèce plus rare. Il avait eu pour premiers professeurs, à Nantes, MM.

Dolmetsch et Champommier, et à Paris, Louis Girard dont les leçons le mirent en

état d'entrer au Conservatoire dans la classe de M. Ambroise Thomas. Il y

demeura deux ans ; après quoi, du premier coup, en 1862, il enleva le prix de

Borne, avec une scène lyrique : Louise de Mézières. Sa partition manquait de

métier, mais elle accusait des qualités scéniques qui le firent immédiatement

préférer à tous ses concurrents.

Cette

première victoire semblait lui réserver la carrière la plus militante : il

n'avait au reste appris la musique que pour faire du théâtre. On va voir tout à

l'heure comment il fut jeté presque soudainement hors de sa voie. A cette époque,

on vivait encore sur le passé de l'école italienne et de l'école allemande :

Gounod n'avait pas achevé sa lumineuse trouée, Berlioz était à peu près inconnu

de la foule ; le mouvement symphonique ne s'accusait pas encore. Aucun

entraînement, aucun souffle de révolution ne pouvait permettre au compositeur

d'ouvrir ses ailes. II suivait, comme on dit, la filière de l'école. Et ce

n'était pas sans un terrible embarras qu'il se trouvait en présence de ses

obligations étroites de pensionnaire de la villa Médicis. Prédestiné à la

musique dramatique, il se croyait sincèrement incapable de musique religieuse.

Or, à cette époque, son envoi de Rome à l'Académie des Beaux-Arts devait, si je

ne me trompe, se composer d'une messe ou tout au moins d'un morceau de musique

religieuse. Homme de devoir et de volonté, notre musicien se mit en tête

d'acquérir la savoir et le goût qui lui manquaient pour remplir convenablement

sa tâche. Il s'enfonça dans l'étude des vieux maîtres, se nourrit de leurs

oeuvres, découvrit Palestrina, en éprouva la joie enthousiaste de La Fontaine

découvrant Baruch, et s'enfonça si bien dans ses recherches, s'y intéressa

tellement que, de retour à Paris, au lieu de faire du théâtre, il fonda une

Société pour l'exécution des grandes oeuvres chorales, voulant faire partager

aux masses son admiration pour ces pages géniales qui lui semblaient devenues

sa chose.

Rome,

de son propre aveu, avait eu sur son esprit une très heureuse influence. Il s'y

était frotté à tous les arts et il estimait déjà, comme aujourd'hui, qu'on ne

fait pas de la musique seulement avec de la musique, mais avec les arts

ambiants. Il considère encore que Rome a été son meilleur professeur

d'esthétique et il se range ainsi au nombre de ceux qui défendront toujours la

villa Médicis comme l'institution la plus salutaire à l'affermissement des

jeunes esprits. Durant huit ans, ces grandes auditions l'occupèrent. Il fit

connaître ainsi au public la Fête d'Alexandre, Acis et Galatée de Haendel,

Hippolyte et Aricie de Rameau, et cette si curieuse et si française Bataille de

Marignan de Clément Jannequin, restée dans ma mémoire comme l'une des

impressions les plus vives qu'il m'ait été donné d'éprouver.

La

guerre vint, elle n'arrêta pas ces concerts que dirigeait une conviction

inébranlable. Les hommes venaient là en lignards, les femmes en ambulancières.

On se séparait, l'âme reposée, pour retourner à la dure tâche du jour.

Le

compositeur avait pris le fusil et le sac et entre deux auditions, il faisait

son service dans le 31e bataillon de marche. Très malheureux comme patriote,

souffrant des blessures de Paris, il était très heureux comme artiste. La musique

le hantait partout, marchait à son côté dans le rang, lui parlait pendant les

tristes, veillées des avant-postes. Il avait entrepris de composer une série de

morceaux empruntés aux Châtiments de Victor Hugo. Il savait par coeur ces

morceaux et il les formulait, musicalement un peu partout.

C'est

tandis que l'un deux s'ébauchait dans son cerveau qu'il entendit chanter à son

oreille les premières balles, étant de garde dans la tranchée, au Bourget. Un

autre lui vint tout entier, comme d'une pièce, à la Comédie-Française pendant

une représentation, d'une des comédies de Marivaux, pourtant peu suggestives de

pareilles inspirations. Il écrivit ainsi Stella, L'Empereur s'amuse, le

Chant de ceux qui s'en vont sur Mer, le Manteau impérial, le Chasseur noir, en

tout une dizaine de pièces. Ces compositions sont restées inédites.

Cette

surexcitation cérébrale qui le poussait au travail, au milieu des événements

les moins faits pour le favoriser, dura jusqu'à l'armistice. Alors, il lui

sembla que tout s'éteignait en son esprit, qu'il n'avait été jusque-là que

l'interprète d'un sentiment collectif et que le silence devait être désormais

sa règle.

La

guerre finie, il reprit sa tâche de vulgarisateur. II avait fait, entre temps,

exécuter avec succès un Stabat Mater représentant cet envoi de Rome qui

lui coûtait tant de soins et avait eu sur son esprit une direction si contraire

à ses aptitudes originelles.

La

publication de deux volumes de mélodies populaires, représentant quatre années

de travail, deux voyages en Grèce, occupèrent sa vie jusqu'en 1878.

II

fit alors au Trocadéro sur les mélodies grecques recueillies et étudiées

pendant ces voyages une conférence dont le succès le désigna au choix du

Ministère des Beaux-Arts comme professeur de l'Histoire de la musique

dramatique au Conservatoire.

C'est

en poursuivant cet enseignement public qu'il a retrouvé la vocation du théâtre.

C'est en analysant les oeuvres des maîtres du siècle dernier qu'il a repris le

goût de la composition dramatique. Il s'est alors jeté dans cette voie avec

l'âpre ardeur et la rude volonté de ceux de la race bretonne, dont il est, son

sens critique longuement épuré lui a permis de voir avec une rare précision ce

qu'il convenait de faire. Son premier objectif a été de portraiturer aussi

fidèlement que possible le coeur humain ; il s'est soucié ensuite d'une

sérieuse ethnographie musicale ; il a cherché, selon sa propre expression, à se

faire le sang des gens du pays dans lequel se passe le drame qu'il a choisi.

Il

a écrit, dans ces conditions et dans ces dispositions particulières, d'abord Bretagne,

un ouvrage de longue haleine, que le public sera appelé plus tard à connaître,

et ensuite Thamara, opéra en quatre tableaux, devant lequel, par grâce

spéciale, s'est ouverte l'Académie nationale de musique.

Louis

GALLET. »

(L'Ouest-Artistes,

5 mars 1892, p. 4-5)

« Les

obsèques de M. Louis-Albert Bourgault-Ducoudray, compositeur de musique,

professeur honoraire au Conservatoire national de musique de Paris, membre de

l'Académie royale de Belgique, officier de la Légion d'honneur, etc., etc., ont

été célébrées hier à dix heures, en l'église Notre-Dame d'Auteuil. Le deuil

était conduit par MM. Charles Bourgault-Ducoudray et Jacques Bourgault-Ducoudray,

capitaine au 124e d'infanterie, ses fils M. Henri Besnier, capitaine au long

cours, son gendre. [...] L'inhumation a eu lieu au cimetière Montparnasse, où

des discours ont été prononcés par M. Emanuel, professeur au Conservatoire M.

Henri Hirchmann, commissaire de la Société des auteurs et compositeurs de

musique M. Poilpot, président de l'Association des médaillés militaires, et M.

Julien Tiersot, bibliothécaire au Conservatoire, au nom des élèves du

maître. »

(Le

Figaro, 8 juillet 1910, p. 2)

Collecte : Olivier Geoffroy

(mars 2021)

Consultez aussi: Voyage à Paris en 1866

|

|

Louis Bourgault-Ducoudray, Contemplation sidérale pour piano, 5ème pièce du recueil Esquisses d’après nature publié à Paris en 1905 par Emile Leduc. Nouvelle édition avec signature autographe du compositeur in Musica, supplément au n° 52 de janvier 1907, avec en commentaire “Morceau de moyenne difficulté d’interprétation, d’un sentiment très élevé.” (coll. et numérisation Max Méreaux). Fichier audio par Max Méreaux (DR.) Louis Bourgault-Ducoudray, Contemplation sidérale pour piano, 5ème pièce du recueil Esquisses d’après nature publié à Paris en 1905 par Emile Leduc. Nouvelle édition avec signature autographe du compositeur in Musica, supplément au n° 52 de janvier 1907, avec en commentaire “Morceau de moyenne difficulté d’interprétation, d’un sentiment très élevé.” (coll. et numérisation Max Méreaux). Fichier audio par Max Méreaux (DR.)

|

|

Page de couverture de la Théorie de la musique, par Danhauser, édition revue et corrigée par H. Rabaud. Paris, éditions H. Lemoine, 1929

( coll. B.H.M. )

|

Adolphe DANHAUSER (1835-1896)

|

Adolphe Danhauser. Photo Berger, Paris, ca

1890.

( BNF Richelieu )

|

Né le 26 février 1835 à Paris et décédé le 9 juin 1896, Adolphe-Léopold Danhauser est encore très connu des jeunes musiciens en herbe de part sa Théorie de la musique, éditée chez Lemoine en 1872 et sans cesse rééditée depuis ce jour. Elève d’harmonie de Bazin et de fugue et composition d’Halévy et de Reber au CNSM, Danhauser obtint un premier Second Grand Prix de Rome en 1863. Il se livra ensuite fort jeune à l’enseignement et après avoir été répétiteur d’une classe de solfège au CNSM en devint rapidement titulaire (classe des élèves chanteurs). En août 1875, il fut également nommé inspecteur de l’enseignement du chant dans les écoles de la ville de Paris. On lui doit la musique du drame musical en un acte avec chœurs Le Proscrit, représenté le 31 décembre 1866 à Auteuil par les élèves de l’Institution Notre-Dame des Arts, un opéra en trois actes : Maures et Castillans, ainsi qu’un recueil de 12 chœurs à trois voix égales intitulé Soirées orphéoniques. Si sa Théorie de la musique connut un grand succès et fut éditée dans plusieurs pays (Italie, Espagne, Portugal), il en est de même pour son autre ouvrage pédagogique : Questionnaire... Appendice, paru en 1879. Ces deux ouvrages sont toujours disponibles de nos jours chez l’éditeur Lemoine (17, rue Pigalle, 75009 Paris) !

Denis HAVARD DE LA MONTAGNE

(notice provisoire)

1863

|

Page de garde de la mélodie Pensée d'Automne écrite par Massenet sur une poésie d'Armand Silvestre. Cette pièce pour chant et piano est dédicacée à la soprano américaine Sibyl Sanderson (1865-1903) pour laquelle l'auteur écrivit Esclarmonde (1889) et Thaïs (1894). Paris, Au Ménestrel, éditions Heugel et Cie

( coll. DHM )

|

Jules MASSENET (1842-1912)

|

Jules Massenet (1842-1912), Grand Prix de Rome 1863,

professeur de composition au Conservatoire de Paris,

compositeur de musique théâtrale, membre de l'Institut,

photographié en 1910 devant sa propriété à Egreville

( photo Ruck )

|

Né le 12 mai 1842 à Montaud (Loire), décédé le 13 août 1912 à Paris, Jules Massenet, initié à la musique par sa mère, a effectué ses études musicales au Conservatoire de Paris, où il est entré en 1853. Élève d'Adolphe Laurent (piano), de Bazin et de Savard (contrepoint), de Benoist (orgue), de Reber et d' Ambroise Thomas (composition), il obtient le 1er Grand Prix de Rome en 1863 avec la cantate David Rizzio... Bien qu'on lui doit des pages instrumentales et vocales, parmi lesquelles des mélodies, des oratorios et de la musique religieuse, c'est le théâtre qui l'attira plus particulièrement. Parmi ses nombreux opéras, citons plus particulièrement Manon (Opéra-Comique,1884), Werther (Vienne, 1892), Thaïs (Opéra,1894) et Le Jongleur de Notre-Dame (Monte-Carlo,1902). Considéré comme l'héritier de Gounod, son style puissant lui a permis de réussir pleinement, en raison d'un sens inné du théâtre et de ses solides connaissances musicales. Successeur de Bazin à l'Institut (1878), il professe la composition au Conservatoire de Paris et compte parmi ses élèves bon nombre de musiciens de grande valeur : Gustave Charpentier, Alfred Bruneau, Charles Koechlin, Florent Schmitt, Henri Rabaud, Paul Vidal, Gabriel Pierné, Max d'Ollone, Georges Enesco, Ernest Chausson, Guy Ropartz...

D.H.M.

Articles sur une page spécifique: Massenet

Autre article: Massenet et l'Opéra de Monte-Carlo

|

|

|

Page de couverture, détail de la couverture et premières mesures de la Méditation extraite de la comédie lyrique en 3 actes Thaïs, composée en 1892 et créée à l'Opéra de Paris le 16 mars 1894, sur des paroles de Louis Gallet d'après Anatole France

( transcription pour piano seul, Au Ménestrel/Heugel, 1922, coll. DHM )

|

La Méditation, Marie-Pascale Gobeil (violon) et Céline Boisvert (piano),

La Méditation, Marie-Pascale Gobeil (violon) et Céline Boisvert (piano),

30 mars 2006, Conservatoire de musique de Saguenay, Québec (Canada)

Vidéo MP4 par Michel Baron

La Bibliothèque nationale du Québec propose en ligne seize enregistrements anciens de pièces vocales de Massenet :

http://www4.bnquebec.ca/musique_78trs/mc254.htm

Charles CONSTANTIN (1835 – 1891)

Chef d’orchestre, violoniste, compositeur, Charles Constantin fut un rival de Massenet au Concours de Rome. Tous deux, élèves de composition d’Ambroise Thomas, décrochèrent la même année (1863) un prix à cette prestigieuse institution : Massenet le 1er Grand Prix, Constantin le 2e Grand Prix, après une mention honorable obtenues les années précédentes (Massenet en 1862 et Constantin en 1861). Par la suite, ils firent carrière dans le théâtre, le premier comme compositeur, le second comme chef d’orchestre et directeur, mais autant Massenet est à l’honneur de nos jours, autant Constantin est ignoré de tous.

|

Signature autographe de Jean Constantin (né en 1797 à Lyon) apposée sur l'acte de naissance de son fils Titus Charles en 1835 à Marseille

( D.R. )

|

Bien que né à Marseille le 7 janvier 1835, au domicile de ses parents situé 14 rue Thiars, Titus Charles Constantin est issu d’une famille savoyarde. C’est son père Jean, exerçant la profession de chapelier, qui s’était installé dans la capitale phocéenne quelques années avant son mariage célébré le 14 août 1830 avec une marseillaise, Marie Bourrely, fille d’un marchand de vin. Jean Constantin, né à Lyon le 21 avril 1797, était fils d’André Constantin, également chapelier de son état, originaire de Bonneville en Savoie… Ne pratiquant pas la musique les parents Constantin l'apprécient néanmoins et font effectuer à leur jeune fils ses premières études musicales avec l’apprentissage du violon. Monté à Paris par la suite, il entre au Conservatoire de musique et de déclamation et en juin 1858 est admis dans la classe de composition d’Ambroise Thomas, où il est rejoint en novembre 1860 par Massenet. Au bout de quelques années, il se présente en 1861 au Concours de l’Institut avec la cantate Atala (paroles de Victor Roussy) et remporte la mention honorable. L’année suivante, il se représente, mais échoue dès la première épreuve de fugue. De nouveau candidat en 1863, sa cantate David Rizzio (paroles de Gustave Chouquet), exécutée à l’Institut le 29 juin par Mlle Baretti (soprano), MM. Léon Duprez (ténor) et Petit (baryton) lui vaut cette fois le second Grand Prix. Dès lors commence pour lui une carrière de chef orchestre et de directeur de théâtre. Le peintre et directeur de la Société nationale des Beaux-Arts Louis Martinet l’engage comme chef d’orchestre dans sa nouvelle salle de spectacles le Théâtre des Fantaisies-Parisiennes, situé 26 boulevard des Italiens à Paris et inauguré le 2 décembre 1865. Arthur Pougin, continuateur de la Biographie universelle des musiciens de Fétis, nous livre quelques détails intéressants quant à la place éminente que Constantin tint dans ce théâtre :

"… c'est à son influence, à son action intelligente, à ses goûts réellement artistiques, qu'on dut de ne pas voir verser ce théâtre dans l'ornière de l'opérette prétendue bouffe, alors si fort à la mode, et qu'on le vit au contraire s'engager résolument dans la voie du véritable opéra-comique, accueillant à bras ouverts les jeunes compositeurs, mettant au jour d'intéressantes traductions d'opéras étrangers, tels que Voie du Caire, de Mozart, la Croisade des Dames, de Schubert, il Campanello, de Donizetti, Sylvana, de Weber, et enfin reprenant d'adorables chefs-d'œuvre du vieux répertoire français, dont l'Opéra Comique semblait ne plus se soucier : les Rosières, le Muletier, d'Hérold ; le Déserteur, de Monsigny ; le Sorcier, de Philidor ; le Nouveau Seigneur du village, le Calife de Bagdad, la Fête du village voisin, de Boieldieu, etc., etc. Avec un orchestre incomplet, des chœurs insuffisants, un personnel de chanteurs très secondaires, mais auxquels il savait communiquer sa flamme et son ardeur, M. Constantin, qui ne ménageait ni son temps ni sa peine, obtenait des résultats surprenants au point de vue de l'exécution, et attirait l'attention générale sur ce petit théâtre, dont il était en réalité le moteur et le soutien."

Devenu "quatrième théâtre lyrique", le Théâtre des Fansaisies-Parisiennes emporte un vif succès, mais sa salle de 400 places est à présent trop exiguë et l’oblige à déménager tant la foule des parisiens qui s’y rue à chaque représentation est importante. C’est ainsi que Martinet s'installe dans la salle de l’Athénée (17 rue Scribe), récemment libérée, afin d'y poursuivre ses activités sous la nouvelle appellation de Théâtre lyrique de l’Athénée (avril 1869). La guerre de 1870 interrompt ses triomphes encourageants, en grande partie dus à la direction artistique de Charles Constantin qui a su élargir son répertoire avec de "véritables grands opéras, sérieux ou bouffes, tels que les Brigands, de Verdi, les Masques (Tutti in maschera), de M. Pedrotti, le Docteur Crispin, des frères Ricci."

|

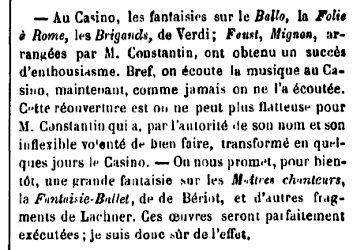

1871 : bref compte-rendu des concerts du Casino de la rue Cadet à Paris

( L'Europe Artiste, 3 décembre 1871 ) D.R.

|

Une fois les hostilités terminées, Constantin est engagé par Daudé au Casino de la rue Cadet (n° 18), dès sa réouverture le 20 septembre 1871, comme directeur musical ; les bals étant alors dirigés par Olivier Métra. Dans cette grande salle de bals et de concerts, fondée en 1859 par Pelagot, il doit assurer la direction de 3 grands concerts par semaine (mardi, jeudi, samedi) au cours desquels on peut entre "de grandes œuvres de toutes les écoles, exécutées par un orchestre hors ligne", à l’instar des Concerts Pasdeloup. Renouvelant totalement le répertoire, il donne l’occasion au nombreux public présent d’entendre des chefs d’œuvre anciens et modernes de toute nature : oratorio, symphonies, marches, ouvertures, sonates…Bien que son passage au Casino-Cadet soit de courte durée, sa direction est soulignée dès le début par la presse ; un journaliste de L’Europe Artiste écrit en effet dans le tirage du 29 octobre 1871 : "Nous avons entendu un orchestre qui ne le cède à aucun autre sous le rapport de l’ensemble et de la délicatesse des nuances. Les solistes sont de premier ordre", ajoutant que M. Constantin "est un musicien d’infiniment de sentiment.", et dans celui du 5 novembre suivant : "le Casino, si brillant pendant nombre d'années, s'est vu tout à coup délaissé, grâce à une administration transitoire dont les fautes échappent a notre indulgence. Aujourd'hui, M. Daudé, l'ancien administrateur, a repris courageusement le gouvernail en main. Il a su grouper autour de lui des artistes d'un mérite incontestable et incontesté, sous la direction du jeune et éminent Charles Constantin. Aussi le Casino n'a pas tardé a reprendre ses anciennes splendeurs, tout en devenant l'un des premiers orchestres de Paris où figurent les célébrités du jour. Chaque samedi, les œuvres de nos grands compositeurs y sont interprétées d'une façon magistrale. La partie vocale est confiée à de célèbres chanteurs, parmi lesquels j'ai cru reconnaître une partie du personnel de l'Opéra. Avec de tels éléments, le succès n'est pas douteux. Déjà les dilettantes ont repris avec empressement le chemin du Casino..."

Après un nouvel engagement de quelques mois à l’Athénée (1872-1873) jusqu’à sa fermeture arrivée en décembre 1873 (réouvert en juin 1874, sous la direction de Noël Martin, mais ne sont alors joués exclusivement que le drame intime, la comédie et le vaudeville), Constantin est appelé par Hippolyte Hostein pour diriger l’orchestre dans son nouveau Théâtre de la Renaissance, qu’il vient de construire 20 boulevard Saint-Martin. Inauguré le 8 mars 1873 (salle de 750 places), on peut alors y entendre des comédies, des drames, des vaudevilles, ainsi que des opérettes et des opéras-comiques. Parmi eux citons La Famille Trouillat, opérette bouffe de MM. Crémieux et Blum avec une musique de Léon Vasseur qui est "vive, fraîche, accorte" et comporte "des mélodies charmantes", ainsi que "des chœurs fort réussis" [L’Europe Artiste, 20 septembre 1874] et Giroflé-Girofla, opéra bouffe en trois actes, paroles de MM. Vanloo et Leterrier, musique de Charles Lecocq (11 novembre 1874). Trois années plus tard, en janvier 1876, il succède à Adolphe Deloffre, récemment décédé, à la tête de l’orchestre de l’Opéra-Comique, mais l’expérience est écourtée par l’arrivée d’un nouveau directeur, Léon Carvalho : celui-ci ne renouvelle pas son contrat et nomme à son poste Charles Lamoureux (septembre 1876) ! Parallèlement à ses activités de direction au Théâtre de la Renaissance, Constantin effectue également une saison au Théâtre Italien de la Salle Ventadour à sa réouverture le 8 octobre 1874.

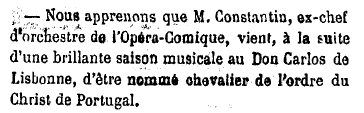

|

1878 : annonce de la nomination de chevalier de l'Ordre du Christ par le roi du Portugal

( L'Europe Artiste, 21 juillet 1878 ) D.R.

|

Mais, de santé fragile, Charles Constantin quitte Paris, continuant cependant de diriger des orchestres. On le trouve en effet quelque temps au Théâtre du Capitole de Toulouse, puis "premier chef d’orchestre" au Théâtre royal San Carlos de Lisbonne. Le journal L’Europe Artiste du 5 mai 1878 apporte des détails sur le répertoire en vogue à cette époque dans la capitale portugaise : "Lisbonne. Les représentations de la troupe française d’opéra comique marchent à souhait. Elles ont commencé par le Songe d’une nuit d’été d’Ambroise Thomas, où le ténor Dereims et sa femme, Mme Devriès-Dereims, ont été fort applaudis. Zampa, avec Lhérie et Mengal, le Domino noir, le Pré aux clercs, Mignon, Si j’étais roi, Fra Diavolo, ont été donnés ensuite. Le public, plus habitué à l’opéra italien qu’à ce genre aimable et élégant, s’y est fait pourtant sans peine ; l’aristocratie et la cour donnent l’exemple de l’assiduité. L’orchestre, sous la direction de M. Charles Constantin, marche fort bien…" Celui-ci, qui "reçoit des ovations sans nombre" de la part du public portugais, après "une brillante saison musicale au Don Carlos" est nommé en juillet 1878 chevalier de l’Ordre du Christ par le roi Louis 1er. Cette même année, de retour en France "l’habile maestro" est engagé par le Casino de Royan comme directeur artistique et chef d’orchestre. Là, "M. Constantin, qui est non seulement un grand artiste, mais encore un excellent organisateur, nous donne des opéras comiques, montés et chantés avec un goût digne d’éloges." On peut en effet y entendre de brillants concerts, mais encore assister à des représentations théâtrales très prisées, notamment les Trois Parques (Vilhem), les Dragons de Villars, la Traviata, le Maître de Chapelle, Galathée… Il s’y produira durant chaque saison estivale jusqu’à son décès arrivé 13 ans plus tard. A cette même époque, il s’installe à Pau et est engagé comme chef d’orchestre du Théâtre, poste qu’il occupera également jusqu’à sa disparition. C’est le 26 novembre 1878 qu’il donne son premier concert dans cette ville

Officier de l’Instruction publique, Charles Constantin est mort à Pau le 27 octobre 1891, en son domicile de la "Maison Pellanne", 7 place Gassion. "Chef de l’orchestre municipal", alors âgé de 56 ans, il était veuf de Blanche Victoire Legendarme. C’est l’organiste Pierre Lespine (né vers 1829), domicilié à Pau, qui effectue la déclaration de décès le même jour, en compagnie d’Antonin Four, secrétaire de la Mairie de Salies-de-Béarn.

Bien que très pris par ses activités de direction d’orchestres, avec lesquelles il s’ingéniait scrupuleusement à offrir un répertoire varié et d’une valeur réelle, tout en ne négligeant nullement la qualité des interprétations, Charles Constantin ne délaissa jamais la composition. Si ses oeuvres n'ont pas résisté au temps, on lui connaît cependant un ballet en 2 actes, Bak-Bek, représenté au Grand Théâtre de Lyon en janvier 1867, une cantate, Salut, donnée au Théâtre de l’Athénée à Paris, le 15 août 1867, un opéra-comique en 1 acte, Dans la forêt, joué dans ce même théâtre le 2 juin 1872 et plus tard à Pau (Paris, E. & A. Girod), une Ouverture Villageoise et une Scène de pantomime exécutées également à Pau, ainsi que plusieurs autres pages orchestrales écrites pour les divers orchestres qu’il fut amené à diriger au fil de sa carrière, parmi lesquelles des Fantaisies sur la Folie à Rome, sur le Ballo in maschera, sur les Brigands, sur Giselle, sur Faust, sur Mignon…données par l’auteur au Casino-Cadet en 1871, et Rolla (janvier 1872). On lui doit aussi des arrangements pour chant et piano de l’opéra-comique La Jolie parfumeuse et de l’opérette Pomme d’Api d’Offenbach (Choudens), et de l’opéra bouffe Une Folie à Rome de Frederico Ricci (Escudier). Cet opéra avait d’ailleurs été donné sous sa direction, en 1ère audition en France, le 30 janvier 1869 aux Fantaisies-Parisiennes et lui avait valu les éloges de la presse [La France musicale, 7 février 1869].

Denis Havard de la Montagne

Charles Constantin, romance "Des refrains de notre Provence", extraite de l'opéra-comique en un acte Dans la forêt, paroles de Jules Ruelle, représenté au Théâtre lyrique de l'Athénée le 2 décembre 1872 et dédicacé "à mon ami Georges Bizet". Partition pour piano et chant (Paris, E. & A. Girod, éditeurs, 16 boulevard de Montmartre, 1873/coll. BNF-Gallica) DR.

Charles Constantin, romance "Des refrains de notre Provence", extraite de l'opéra-comique en un acte Dans la forêt, paroles de Jules Ruelle, représenté au Théâtre lyrique de l'Athénée le 2 décembre 1872 et dédicacé "à mon ami Georges Bizet". Partition pour piano et chant (Paris, E. & A. Girod, éditeurs, 16 boulevard de Montmartre, 1873/coll. BNF-Gallica) DR.

Partition au format PDF

Fichier audio par Max Méreaux (DR.)

|

Théâtre de La Fenice à Venise

(photo DHM, mai 2017) DR.

|

Gustave RUIZ (1840 - 1891)

Ce

musicien nivernais est ignoré des biographes et musicologues. Aucun

dictionnaire ou autres ouvrages musicologiques ne le mentionne, en dehors de

Pougin en 1867 dans son supplément à la Biographie universelle des musiciens

de Fétis qui lui consacre quelques lignes. Il est vrai, que jusqu'à nos

recherches, on perdait sa trace en Italie à la fin des années 1870, et que,

reconverti dans les affaires, il n'avait guère évolué dans le monde musical du

XIXe siècle. Son œuvre, très restreinte, avait eu peu d'écho.

Gustave-Raphaël

Ruiz est né le 6 mars 1840 à Nevers (Nièvre). Sa famille est originaire de

Naples, alors situé dans le Royaume des Deux-Siciles, où son grand-père, Gaëtan

Ruiz, est dans les années 1820 « Capitaine au Collège militaire Royal de

Naples ». C'est sans doute dans cette ville qu'il s'est marié vers 1790

avec Clorinde Pollano et de cette union va naître le 18 décembre 1794 Ferdinand

Ruiz, le père de Gustave. Celui-ci, entrepreneur de travaux publics installé en

France, spécialisé dans la construction de ponts (notamment ceux de

Saint-Thibault-Saint-Satur sur la Loire et de La Celle-Bruère sur le Cher),

travaille sous la Restauration à la construction du Canal du Berry traversant

Bourges. C'est là qu'il épouse en 1828 Eulalie Lemoine, la fille d'un notaire

et sœur du vice-président du Tribunal civil de Nevers. Installé d'abord à

La-Charité-sur-Loire ou il est « entrepreneur du Canal latéral à la

Loire », puis à Nevers et enfin à Paris, Ferdinand Ruiz est préfet de la

Nièvre (juillet à décembre 1848) et candidat malchanceux aux élections

législatives de 1848. A Nevers, où Gustave passe sa jeunesse, on ignore à

l’origine quel maître l'initie à la musique. Quoi qu'il en soit, il entre vers

1855 au Conservatoire de musique et de déclamation de Paris, où il fréquente

notamment la classe de fugue et de contrepoint de Leborne. En 1863, il se

présente au Concours de Rome avec la cantate David Rizzio de Gustave

Chouquet et le 4 juillet le jury réuni à l’Institut lui décerne une Mention

honorable. C’est Massenet qui décroche le Grand Prix. Les exécutants de l’œuvre

de Ruiz lors de cette séance sont Mlle de Taisy, de l’Opéra, qui se produit la

même année dans Le Comte d’Ory, ainsi que MM. Colomb et Caron.

A

cette époque le Prix de Rome permet souvent aux jeunes musiciens de débuter

brillamment une carrière et, surtout, leur fait découvrir l’Italie aux frais du

gouvernement, véritable foyer d’artistes propice à la création artistique.

Gustave Ruiz tente plusieurs fois d’obtenir l’ultime récompense, notamment en

1865 où il prend part au concours d’essai en planchant sur le Chœur des

heures et des saisons, extrait du Phaéton de Quinault, mais toutes

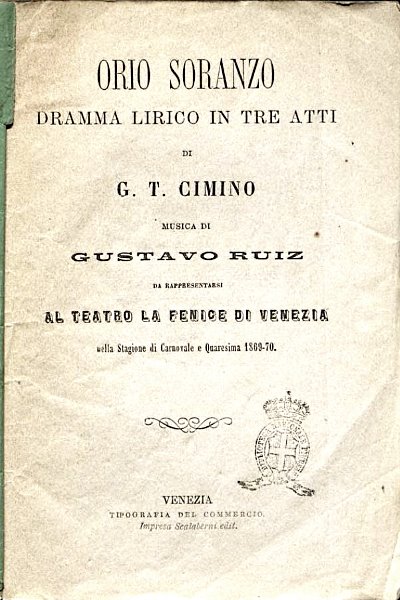

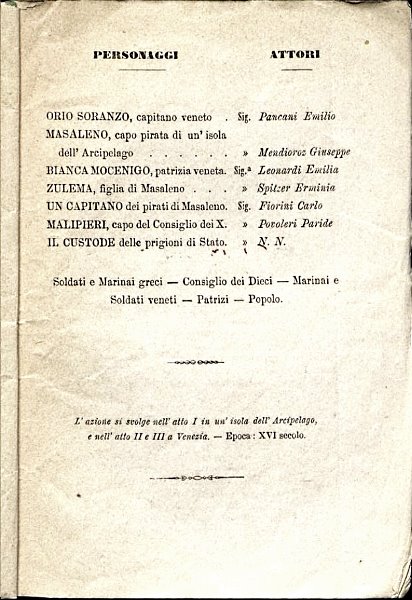

ses tentatives restent vaines. Il se rend alors en Italie à ses propres frais,

et parvient à faire jouer, en avril 1870 au Théâtre de la Fenice à Venise, un

opéra de sa composition, en 3 actes et 23 scènes, intitulé Orio Soranzo,

sur un livret de Giorgio Tommaso Cimino (Venezia, Tipografia del Commercio,

impresa Scalaberni edit.). Cette exécution est dirigée par Clemente Castagnari

et Domenico Acerbo (chef de chœur), avec les soprani Emilia Leonardi (Bianca

Mocenigo) et Erminia Spitzer (Zulema), les ténors Emilio Pancani (Orio Soranzo)

et Carlo Fiorini (un Capitaine), le baryton Giuseppe Mendioroz (Masaleno) et la

basse Paride Povoleri (Malipieri). Le succès n'est hélas pas au rendez-vous.

Peu après, il envisage d'écrire un autre opéra sur la Conjuration d'Amboise

de Gustave Flaubert, mais il est probable que ce projet est abandonné. C'est du

moins ce qu'il ressort dans une correspondance de Flaubert adressée à Philippe

Leparfait, datée de 1872, dans laquelle l'auteur de Madame Bovary écrit

"… Un protégé de la maréchale Canrobert, M. Gustave Ruiz, m'a demandé la

permission de faire un opéra sur la Conjuration d'Amboise, mais je n'en

entends plus parler…" [1]

|

|

Page de garde et distribution du livret du drame lyrique en 3 actes Orio Soranzo "da rappresentarsi al teatro La Fenice di Venezia nella stagione di Carnovale e Quaresima 1869-70"

( Venise, Tip. del Commercio, Bibliothèque Nationale Centrale de Venise ) DR.

|

A

la même époque, en 1870, il demande au poète et folkloriste Achille Millien

(1838-1927), l'un de ses anciens camarades de classe du Lycée de Nevers, de

transcrire le drame de Victor Hugo : Marion Delorme, en un poème d'opéra

en 4 actes.[2]

Le poète s'exécute, mais, si le compositeur en a bien écrit la musique, cet

opéra ne parait avoir jamais été donné.[3]

La guerre de 1870 est probablement la cause de cet abandon, d'autant plus que

Gustave Ruiz semble bien y prendre part en tant que militaire engagé. En effet,

peu après, le 16 octobre 1875 il est nommé lieutenant en premier d'un escadron

de chasseurs à Auxonne (Côtes-d'Or) dépendant du 8e Régiment territoriale de

cavalerie (basé à Dijon).[4]

Par la suite, au début des années 1900, le même Achille Millien, publiait les

chansons qu'il avait recueillies dans le Nivernais à partir de 1877, faisant

appel à son camarade Ruiz pour la notation des mélodies, mais il devra renoncer

"le pauvre Ruiz [ayant été] enlevé par la mort en pleine jeunesse".[5]

Le

4 décembre 1877, au Théâtre communal de Bologne (Italie), est joué un nouvel

ouvrage dramatique de Ruiz : l'opéra seria en 4 actes Wallenstein, sur

un livret d'Achille de Lauzières et Enrico Panzacchi d'après la trilogie de

Schiller (Bologna, tip. Successori Monti, 1877). Mais, cette œuvre, chantée par

Mme Musiani et MM. Clodio, Souvestre et Novarra, à nouveau ne rencontre pas le

succès escompté.

Plus

tard, on le retrouve domicilié à Paris, 21 place de la Madeleine et le 22

novembre 1889 il dépose un brevet de quinze ans pour l'invention d'une

« boucle à boutons sans ardillons, dite boucle militaire ».

Alors reconverti dans les affaires, la même année, le 4 juin, à l'audience des

criés du Tribunal civil de première instance de Lourdes, il se rend

adjudicateur de l'établissement des Thermes d'Argelès-Gazost (Hautes-Pyrénées)

comprenant l'Hôtel du Parc, la source de Gazost, le casino, le parc de 60.000

mètres, plusieurs terrains attenants, ainsi que tout le mobilier, agencements

et machines garnissant les immeubles concernés, le tout pour une valeur de six

cent cinquante mille francs. L'année suivante, le 21 avril 1890, devant Me

Lefebvre, notaire à Paris, il forme la société anonyme des « Eaux minérales

d'Argelès-Gazost » avec un fonds social fixé à huit cent cinquante mille

francs divisés en 1700 actions de 500 francs, s'en réservant la délivrance de

1300, les 400 autres étant à souscrire. Sont alors nommés

administrateurs : Henri Sazerac de Forge, ancien préfet, Emile de

Beaufort, chef de bureau honoraire du Ministère de la Marine, et Emile

Esnault-Pelterie, architecte ; le vicomte de la Nux étant quant à lui

nommé commissaire chargé de présenter un rapport à l'assemblée générale

annuelle.[6]

Gustave Ruiz est décédé le 10 avril 1891 à Monaco[7] ; âgé de 51 ans, il est alors dit « Sous-chef de bureau au ministère de l'Intérieur ». L'on sait qu'il avait deux frères :

l'aîné, Edouard Ruiz, né le 14 février 1832 à La-Charité-sur-Loire, dont la

destinée est inconnue, et Armand Ruiz, né à Nevers le 26 septembre 1837, qui

est mort le 14 octobre 1910 à Paris, en son domicile de l’avenue Hoche. Entré

dans l'armée piémontaise en 1860, lieutenant, ancien aide de camp du Général

della Rocca à Naples et ami de Gambetta, il se vit confier par ce dernier l’administration

de La Petite République française (fondée en 1877), avant d'être nommé

administrateur de la « Banque française du commerce et de

l'industrie » dès sa création en 1901.

On

raconte que la comédienne Alice Ozy, rendue célèbre par les nombreuses liaisons

qu'elle entretint avec, entre autres, le Duc d'Aumale, Victor Hugo et son fils

Charles, Théophile Gautier, Gustave Doré…, eut certains liens avec Gustave

Ruiz. En effet, durant quelques années elle s'était plu à se faire appeler Mme

Ruiz.[8]

De son vrai nom Julie-Justine Pilloy, née à Paris le 6 août 1820, décédée

célibataire dans cette même ville, le 3 mars 1893, elle était la fille de

Jean-Baptiste Pilloy, bijoutier, et de Caroline Ozi, et la petite-fille

d'Etienne Ozi (1754-1813), bassoniste et professeur au Conservatoire de Paris.

Denis Havard de la Montagne

(2002, dernière révision : 2022)

1864

Victor SIEG (1837-1899)

|

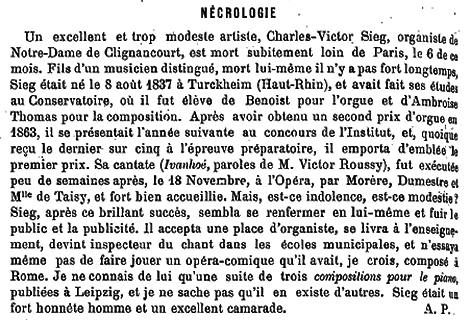

Article nécrologique d'Arthur Pougin, in Le Ménestrel, 16 avril 1899

( coll. D.H.M. ) DR

|

On sait que Camille Saint-Saëns ne put jamais obtenir une récompense au Concours de composition de l’Institut où il se présenta vainement en 1852 et 1864. Dès 1852, alors âgé de 16 ans, il était en effet monté en loge pour le Concours de Rome, mais il ne fut même pas nommé ! Douze ans plus tard, après avoir écrit notamment une 1ère Symphonie qui força l’admiration de Gounod et de Berlioz, et un admirable Oratorio de Noël, il se présentait à nouveau, mais ne fut pas plus heureux ! Berlioz lui révélera par la suite qu’une cabale avait été montée contre lui ! Cette année-là un seul prix fut décerné à un compositeur totalement inconnu : Victor Sieg.

Originaire d’Alsace, où il était né à Turckheim le 8 août 1837, Charles-Victor Sieg avait baigné dès sa plus tendre enfance dans la musique, puisque son père, Constant Sieg, pianiste et organiste, était également un compositeur de quelque renommée édité à Paris, chez Mackart. On doit en effet à celui-ci, non seulement des ouvrages pédagogiques : Gammes harmoniques ou gammes par accords, dans tous les tons majeurs et mineurs dans les différentes positions, pour piano ou orgue, op.41 (adopté par les Ecoles Normales), 1er Recueil de compositions faciles pour orgue ou harmonium op.51, mais également des pièces religieuses, avec notamment une Messe facile à deux voix, soli et chœurs, op.50, une Marche religieuse à Notre-Dame des Victoires pour piano ou orgue, op.65, une autre Marche solennelle à Sa Sainteté Pie IX également pour piano ou orgue, op.66 ; ainsi que des romances et autres morceaux faciles : Six Romancines pour enfants, Causeries musicales, op.52-61 (10 morceaux de piano), 15 Romances pour la jeunesse...

Après avoir reçu ses premières leçons musicales auprès de son père, Victor Sieg entra au Conservatoire de Paris, notamment dans les classes d’orgue de François Benoist et dans celle de composition d’Ambroise Thomas. Second prix d’harmonie et accompagnement en 1860, puis d’orgue en 1863, il se présenta au Concours de Rome l’année suivante et obtint le premier Grand Prix, bien qu’il eut été reçu le dernier sur cinq lors des épreuves préparatoires. Sa cantate couronnée, Ivanhoë, sur un texte de Victor Roussy, fut exécutée le 18 novembre 1864 à l’Opéra, notamment par le ténor Morère, qui créera quelques années plus tard, en 1867, le rôle-titre de Don Carlos de Verdi, et la soprano de Taisy, qui paraissait à l’époque dans des ouvrages de Rossini : Guillaume Tell, Le Comte Ory et Moïse.

L’année de son Prix de Rome, il fut nommé premier titulaire du grand orgue de la toute nouvelle église Notre-Dame de Clignancourt, construite par l’architecte Lequeux et inaugurée le 29 octobre 1863. Située place Sainte-Euphrasie, avant de devenir place Jules-Joffrin en 1895, dans le dix-huitième arrondissement parisien, cette église paroissiale était destinée aux habitants du quartier de Clignancourt qui jusqu’alors dépendaient de l’église Saint-Pierre de Montmartre. Gabriel Fauré, en 1870, à l’époque de son retour de Rennes, sera durant quelques mois (mars à août) organiste accompagnateur dans cette église de Clignancourt.

Egalement Inspecteur du chant des Ecoles publiques de Paris, il se livra à l’enseignement, mais ne composa guère. On connaît cependant de Victor Sieg quelques pages pour le piano : Compositions pour le piano, divisées en trois recueils : Trois Impromptus, Tarentelle et Caprice-Valse… Nommé officier d’Académie le 12 juillet 1888, Victor Sieg est décédé le 6 avril 1899 "loin de Paris" d'après Pougin, in Le Ménestrel, et le 10 avril 1899 à Paris, d'après d'autres sources.

Denis HAVARD DE LA MONTAGNE

1865

|

Charles Lenepveu

( photo Henri Manuel ) DR

|

Charles LENEPVEU (1840-1910)

|

Charles Lenepveu (1840-1910),

Grand Prix de Rome 1865,

professeur de composition au

Conservatoire de Paris,

élu en 1896 au fauteuil

d'Ambroise Thomas à

l'Académie des Beaux-Arts

( photo Fontaine ) DR

|

Article et fichier sonore sur cette page spécifique.

1866

Émile PESSARD (1843-1917)

|

Emile Pessard (1843-1917)

( photo Reutlinger )

|

Le 1er décembre 1853 à Paris, lorsqu’ouvraient pour la première fois les portes de l’Ecole de musique de Louis Niedermeyer, destinée principalement à rendre le caractère sacré qu’elle avait perdu au fil des décennies à la musique religieuse, avec notamment l’enseignement du plain-chant comme base, une douzaine d’élèves s’y précipitaient, parmi lesquels Emile Pessard. Celui-ci venait tout juste de fêter ses dix printemps. Clément Loret y enseignait à cette époque l’orgue, Louis Dietsch l’harmonie et Niedermeyer le solfège et la composition musicale. Né à Montmartre, le 29 mai 1853, Emile-Louis-Fortuné Pessard, fils d’Hector, employé aux douanes et flûtiste à ses heures, apprit très tôt le piano et la contrebasse. Dès l’âge de 12 ans il composait d’agréables œuvres, même si celles-ci étaient souvent écrites d’instinct ! Après avoir fréquenté quelque temps l’Ecole de Niedermeyer, il entra au Conservatoire de Paris, dans la classe d’harmonie et accompagnement de Bazin, où il obtint un Premier prix en 1862. Devenu ensuite élève de Carafa, dans sa classe de fugue et de composition il se présenta en 1865 au Concours de Rome. Bien qu’il fut reçu premier au concours préparatoire, il ne put obtenir aucune récompense cette année-là. Seul Charles Lenepveu fut couronné avec sa cantate Renaud dans les jardins d’Armide. L’année suivante, il eut plus de chance avec la cantate Dalila qui lui permit de décrocher le premier Grand Prix, seule récompense décernée pour la troisième année consécutive. Elle fut exécutée à l’Opéra le 21 février 1867. Après le traditionnel séjour à Rome de mars 1867 à décembre 1868, il s’installait à Paris et parvint à donner à l’Opéra-Comique (février 1870) un petit ouvrage en un acte, La Cruche cassée, qui remporta un certain succès. Il écrivait par la suite une douzaine d’œuvres théâtrale : Don Quichotte (Opéra, 1874), Le Char, opéra-comique en un acte avec la collaboration d’Alphonse Daudet (1878), Le Capitaine Fracasse, opéra dont le livret est tiré du fameux roman de Théophile Gautier, Tabarin (Opéra, 1885), Tartarin sur les Alpes (1888), Les Folies amoureuses (Opéra-Comique, 1891), Mam’zelle Carabin (Opéra-Comique, 1893), Une nuit de Noël (1893), L’Armée des vierges (1902), L’Epave (1903).

Premières mesures des mélodies d'Emile Pessard, Prière de l'Enfant à son réveil, poésie d'Alphonse de Lamartine,

Premières mesures des mélodies d'Emile Pessard, Prière de l'Enfant à son réveil, poésie d'Alphonse de Lamartine,

et Les yeux, poésie de Sully-Prudhomme, parues dans la revue mensuelle La Musique pour tous, Paris, 52 Faubourg Saint-Martin, vers 1910.

( Coll. D.H.M. )

Assurément c’est Le Capitaine Fracasse, en 3 actes et 6 tableaux (Théâtre-Lyrique, 2 juillet 1878), qui fit le plus grand succès de ce compositeur. On pouvait en effet l’entendre à l’Opéra-Comique, au Théâtre-Lyrique, aux Folies-Dramatiques et à l’Opéra-Populaire alors installé au Châtelet. Egalement important compositeur de mélodies, dans lesquelles on reconnaît son écriture légère et parfaitement maîtrisée, on lui doit notamment dans ce domaine un recueil de chansons et mélodies vocales intitulé Joyeusetés de bonne compagnie, la mélodie avec chœur à 3 voix égales : Ne la réveillons pas, et de nombreux autres titres : J’ai dit mon cœur (poésie d’Alfred de Musset), Les yeux (poésie de Sully-Prudhomme), Pourquoi grandir ? (Octave Pradels), Prière de l’Enfant à son réveil (Lamartine), Elle devait m’aimer encore (Th. Maurer), Roses de Noël (Jules Tardieu), Oh ! quand je dors (Victor Hugo), Laissons le lit et le sommeil (Jean Passerat), Le spectre de la rose (Théophile Gautier), Assez dormir, ma belle (Alfred de Musset), Bonjour Suzon (id), Le lever (id.)1.... On raconte qu’un Jour Debussy, alors étudiant, copia de sa main la mélodie de Pessard Chanson d’un fou (Daudet). Quelques temps plus tard, elle était publiée par erreur sous sa propre signature !

Emile Pessard a aussi touché à la musique orchestrale, à la musique de chambre et instrumentale, ainsi d’ailleurs qu’à des pièces religieuses. Citons, parmi sa nombreuse production une Suite d’orchestre, des Pièces et Les Folies amoureuses pour grand orchestre, une Petite Messe solennelle en fa majeur, à 2 voix égales avec orgue ou harmonium, une Messe brève à une voix, un Ave Maria avec accompagnement d’orgue, violon et violoncelle, un quintette Aubade pour instrument à vent (flûte, hautbois, clarinette, cor, basson) écrit en 1882, un Trio pour piano et archets, des Pièces pour piano, une Valse tendre pour piano et flûte...

Si Emile Pessard a été un compositeur fécond, atteignant parfois la notoriété, c’est surtout comme pédagogue qu’il a donné le meilleur de lui-même. Inspecteur du chant dans les écoles communales de la ville de Paris, il fut ensuite nommé en 1881 professeur d’harmonie au Conservatoire supérieur de musique de Paris, où il eut notamment pour élèves Ravel, Gustave Charpentier et Jacques Ibert, tous trois futurs Grands Prix de Rome. Il était également Inspecteur général de l’enseignement musical dans les Maisons de la Légion d’honneur.

Chevalier de la Légion d’honneur en 1879, Emile Pessard est mort le 10 février 1917 à Paris.

Denis HAVARD DE LA MONTAGNE

Emile Pessard, La Tyrolienne, pour flûte avec accompagnement de piano, op. 75, dédiée “A Monsieur Paul Gennaro” (Paris, Leduc) - Fichier audio par Max Méreaux (DR.)

Emile Pessard, La Tyrolienne, pour flûte avec accompagnement de piano, op. 75, dédiée “A Monsieur Paul Gennaro” (Paris, Leduc) - Fichier audio par Max Méreaux (DR.)

____________

1) Quelques enregistrements anciens (1918-1931) de mélodies d'Emile Pessard, dont Bonjour Suzon, que Léo Delibes mettra également en musique, peuvent être écoutés sur le site de la Bibliothèque Nationale du Québec qui a numérisé ces chansons: http://www4.bnquebec.ca/musique_78trs/mc302.htm [ Retour ]

1867

Pas de premier prix

1868

Alfred PELLETIER-RABUTEAU (1843-1916)

Victor

Alfred Pelletier, dit Rabuteau, est né à Paris le 7 juin 1843, fils de

Pierre-Louis Pelletier et d'Ursule-Lucie Cécile. Entré au Conservatoire de

musique et de déclamation de Paris à la fin des années 1850[1], il obtient un 1er prix

d’harmonie et accompagnement en 1865 dans la classe de François Bazin et un 1er

accessit de contrepoint et fugue l’année suivante dans celle d’Ambroise Thomas.

Il est à cette époque violoniste à l’orchestre du Théâtre Déjazet du boulevard

du Temple. En 1868 il se présente au Concours de Rome avec la cantate (scène à