EL PAYRET, UN TEATRO MALDITO

Breve historia del coliseo habanero[1]

Enrique Río Prado

En la zona más céntrica de La Habana extramuros, que se extiende desde la plazuela de la fuente de Neptuno (hoy Plaza de Albear), entre las calles O’Reilly y Obispo, hasta la fuente de la Noble Habana (generalmente conocida como de la India), se concentró durante el siglo XIX la actividad escénica de la capital cubana con la construcción de cinco importantes teatros: Tacón (1838), Albisu (1870), Payret (1877), Jané (1881) e Irijoa (1884).

Estos edificios —excepto el primero— fueron inaugurados con el nombre de sus propietarios, aventajados comerciantes españoles que arriesgaron sus ahorros en los negocios teatrales. Y entre todos, el teatro Payret, considerado de primera categoría después de su vecino Tacón, tiene una curiosa historia plagada de fracasos, incluso desde antes de su inauguración.

En el siglo XIX entraban anualmente por el puerto de La Habana decenas de vapores cargados de numerosos peninsulares atraídos por esta tierra de promisión denominada Perla de las Antillas y Llave del Golfo, la siempre fiel Isla de Cuba. Muchos, los llamados Indianos en la Metrópoli, regresaban al terruño una vez logrado su objetivo. Otros, en cambio, fundaban acá una familia y se asentaban definitivamente en esta provincia ultramarina.

Tal es el caso de Joaquín Payret, natural de Barcelona (1829-1884), quien desembarcó en nuestras costas hacia 1845[2], se estableció en La Habana y algo después se unió en matrimonio con la joven de nacionalidad francesa Eugénie Pelanne, de quien le nacieron dos hijos cubanos: Inés (1867-1896) y Joaquín (1869-1926).[3]

Transcurridas poco menos de dos décadas de su llegada, este catalán industrioso ya había invertido sus ganancias en la adquisición del popular café de Escauriza (al que hizo llamar El Louvre), cuyo depósito de vinos fue seriamente dañado la noche del 3 de agosto de 1866 por un incendio iniciado en una bodega vecina, situada en Industria y San José, que se extendió a las áreas contiguas. Días después del siniestro declaró a la prensa: “Cuando vine a la isla de Cuba nada tenía. Trabajé y reuní en ella un capital que un imprevisto accidente me ha arrebatado. Trabajando siempre con igual empeño lograré recuperar lo que he perdido.”[4] Y en efecto, al cabo de diez años ya había resarcido su economía, dedicándose a la distribución y venta de carne en un establecimiento de su propiedad sito en el mercado de Cristina y se disponía a invertir nuevamente su caudal en una empresa mayor con la que pudiera dejar, como culminación de sus esfuerzos, una huella perenne en su ciudad de adopción.

Desde 1870, quizás antes, Payret se hallaba vinculado al mundo de la escena. El anuncio de la temporada de ópera con que se inaugura en dicho año el teatro Albisu, lo identifica como “responsable y depositario del abono”, desde su “escritorio en los altos del Café El Louvre”.[5] Por otra parte, los éxitos artísticos y económicos de los dos principales coliseos habaneros —Tacón y Albisu— suscitaron en el comerciante la idea de fundar en nuestra capital un tercer teatro de primera categoría[6].

Para acometer tamaña empresa, estimulado por el escribano José Amor y el ingeniero Enrique Sagastizábal, quienes colaborarían activamente como socios del amigo catalán, don Joaquín debió ofrecer en garantía sus otros negocios a fin de reunir la cantidad que le permitiera adquirir el terreno de tres mil metros cuadrados donde habría de levantarse el edificio.

Apenas dos años antes del término del primer enfrentamiento bélico entre españoles y cubanos, la prensa habanera comenta los progresos de la construcción del nuevo coliseo del paseo del Prado, ubicado en posición diagonal al Gran Teatro de Tacón. Se publican las dimensiones que tendrán su escenario y el patio de lunetas, el número de palcos y demás características de la instalación. Las lunetas vienen de Nueva York y las sillas de los palcos, de Viena, mientras que las decoraciones se encargan a París y Barcelona.

Poco antes de concluir la edificación, el arquitecto Fidel Andrés de Luna y el ingeniero Sagastizábal, se enfrentan a los primeros contratiempos que aquejarán con cruel insistencia la vida futura de este teatro. El 19 de octubre de 1876 un terrible huracán a su paso por la capital cubana le arranca el techo al edificio. Para reparar el daño es preciso adquirir una armazón de hierro en los talleres belgas Battaille et Cª[7], trasladada a la Isla gracias a las gestiones del cónsul de aquel país en La Habana, señor Van Anche. Lógicamente, este hecho acrecentaría de manera considerable la deuda de Payret, quien esperaba solventarla con las recaudaciones de la actividad escénica.

Una vez concluida la obra, mientras se preparan

los festejos de la apertura, una comisión de arquitectos municipales lleva a cabo, con

resultado satisfactorio, ciertas pruebas de resistencia a fin de desmentir los

rumores populares que corrían sobre la seguridad del inmueble.

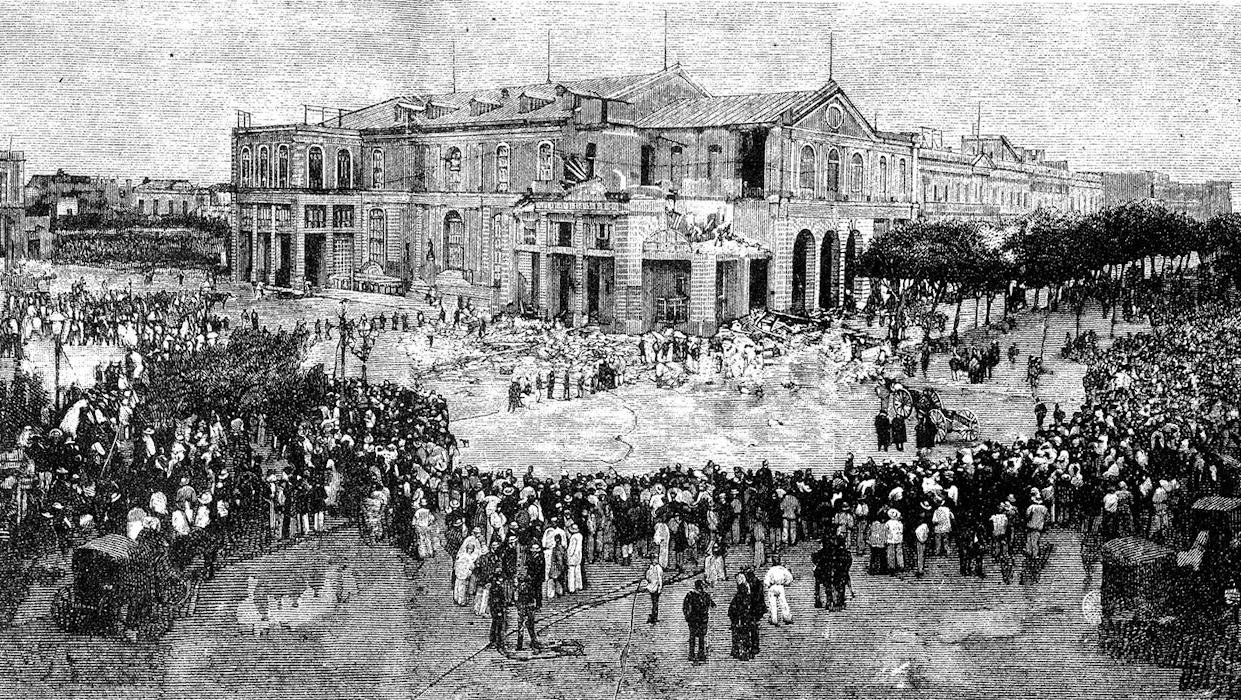

(IMAGEN 01)

Don Joaquín desea ganarse la simpatía del público habanero desde el inicio y a tal fin organiza un concierto benéfico inaugural —celebrado el 21 de enero de 1877— cuyo producto dedica íntegramente a la Real Casa de Beneficencia y Maternidad. Para recibir donativos de los asistentes, se coloca sobre una mesa a la entrada una bandeja custodiada por un diputado de la Real Casa, el contador del teatro y cuatro niños asilados en la institución.

Como número central del acto, se programa el coro A la Caridad, de Gioachino Rossini[8], interpretado por unas cuarenta señoras y señoritas de la más alta sociedad. Las damas Dolores Roldán de Domínguez[9] (soprano) y Sofía Adán de Pichardo (contralto camagüeyana), intervienen en calidad de solistas, el montaje de las voces corre a cargo de Serafín Ramírez[10], Mariano Cuero[11], José Fernández e Isabel Caballero de Salazar, mientras que el maestro Carlos Anckermann[12] se responsabiliza con la dirección musical general.

La función benéfica incluye además oberturas

—entre otras, la indefectible rossiniana de Guillermo Tell—, poemas de

circunstancias y humorísticos, números de violín por José Van der Gutch[13] y de flauta por

Alfonso Miari[14],

así como la intervención del coro de niños de la Beneficencia, e incluso unos

“ejercicios de esgrima a la bayoneta, por la cuarta compañía del Batallón de Voluntarios

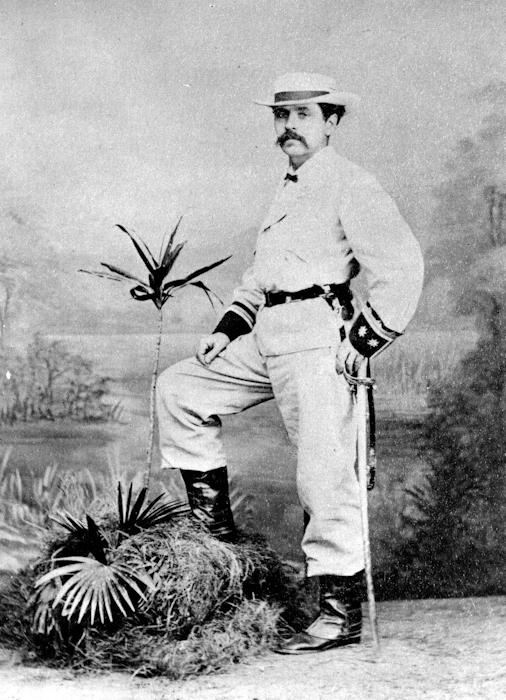

segundo de lijeros [sic],” cuerpo al que pertenece Payret, quien ostenta

con orgullo su patriotismo peninsular en una foto tomada poco antes, conservada

hasta el presente por sus descendientes.(IMAGEN 02)

La señorita Inés Payret y Pelanne, lindísima hija del dueño del coliseo,[15] tocó en el piano con gusto y maestría, la difícil composición […] La pasquinade, de L. M. Gottschalk.

Al terminar de tocar la señorita de Payret […] cuatro niños de la Casa de Beneficencia salieron a la escena [a saludarla y agradecer] el generoso desprendimiento de su señor padre.[16]

Dos días después —el 23 de enero, onomástico del rey Alfonso XII— tiene lugar la inauguración oficial del teatro, con la ópera La favorita, de Donizetti, interpretada por el tenor asturiano Lorenzo Abruñedo (c.1840-1902)[17], émulo del reputado artista vasco Julián Gayarre, quien había hecho toda una creación de su papel en ese título. Completaban el reparto la soprano de expresión francesa Alice Urban[18], el barítono italiano Paolo Medini (1837-1911)[19] y el bajo catalán Eugenio Barberat. Dirigía la orquesta el maestro italiano Luis Kinterland, quien “tenía muchas más pretenciones que conocimientos”, según opinión de un crítico habanero.[20]

Antes de dar comienzo a la representación de la ópera Favorita, el excelentísimo señor marqués de Bellavista,[21] que presidía la función, descubrió el retrato de S. M., que se hallaba en el palco presidencial, siendo saludado por la orquesta con la magestuosa [sic] Marcha Real, que tantas glorias simboliza para nuestra patria y tantos recuerdos crea en el corazón de los españoles. En los palcos y butacas las más bellas damas de la sociedad habanera lucían sus encantos, y en las lunetas se hallaban cuanto de notable encierra La Habana en el sexo feo. El excelentísimo señor capitán general con su apreciable familia ocupaba también su palco. [22]

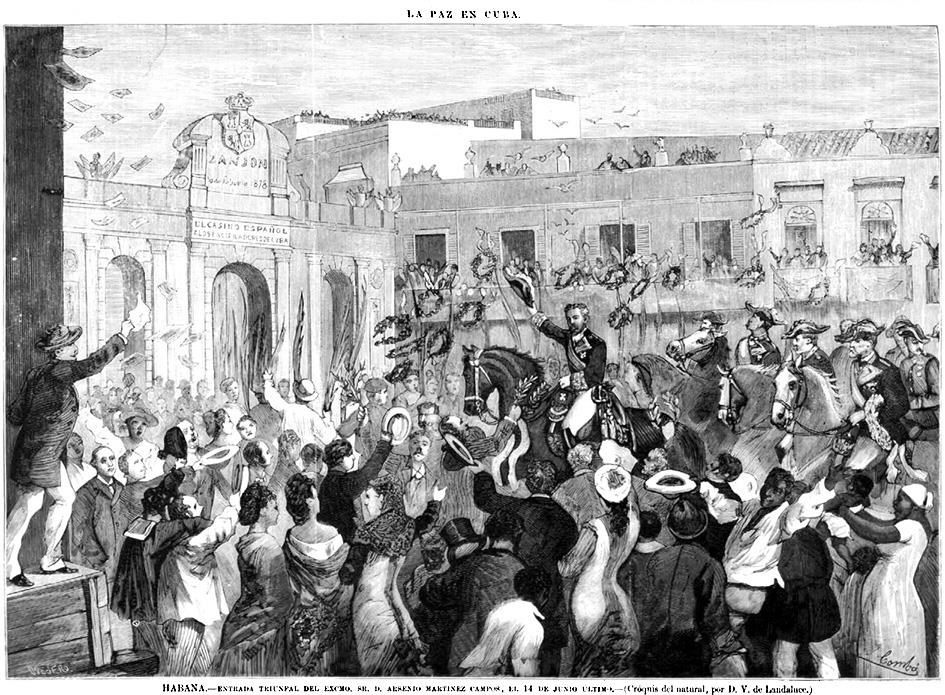

Hacía solo unas semanas que el general Arsenio

Martínez Campos, había arribado a La Habana investido con las atribuciones de

capitán general de la Isla de Cuba. (IMAGEN 03) Su futura actuación en la guerra de los Diez Años le valdría el sobrenombre de

“El pacificador” al lograr con el Pacto del Zanjón el cese de las hostilidades

mambisas. Precisamente, pocos días después de la firma de este acuerdo en

febrero de 1878, el coliseo comienza a llamarse teatro de la Paz, hasta

noviembre del año siguiente, en que vuelve a adoptar el nombre de su

propietario.

Su futura actuación en la guerra de los Diez Años le valdría el sobrenombre de

“El pacificador” al lograr con el Pacto del Zanjón el cese de las hostilidades

mambisas. Precisamente, pocos días después de la firma de este acuerdo en

febrero de 1878, el coliseo comienza a llamarse teatro de la Paz, hasta

noviembre del año siguiente, en que vuelve a adoptar el nombre de su

propietario.

En la segunda temporada, Alice Urban encabeza de nuevo los elencos, esta vez junto al tenor aragonés Antonio Aramburo (1838-1912),[23] famoso intérprete de La forza del destino, que había dado a conocer en París (1876), así como en algunas ciudades italianas —Faenza (1875) y Bérgamo (1876).[24] Este detalle provocaba en los habaneros especial interés por oír la nueva ópera que se anunciaba como plato fuerte del abono. Por primera vez una ópera de Verdi sería estrenada en La Habana en otro escenario que no fuera el Tacón.[25]

El enrevesado argumento tomado del drama

romántico español del Duque de Rivas[26],

plagado de adversidades que el Destino depara a los protagonistas desde

el comienzo hasta el trágico final de cuatro extensísimos actos, ha hecho que esta

obra sea considerada portadora de mala suerte en el supersticioso mundo

teatral.[27]

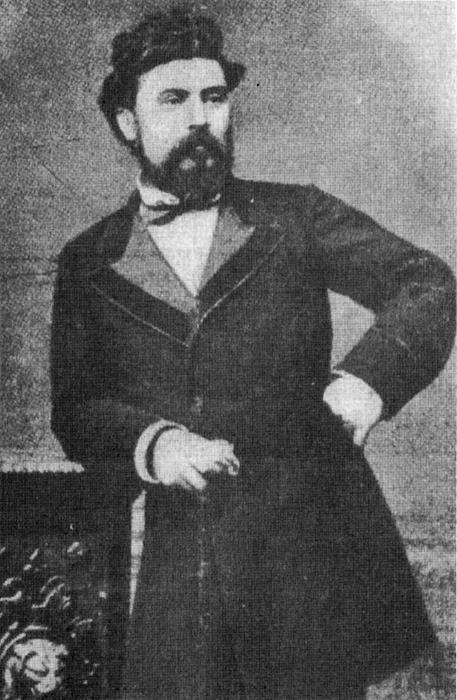

Aramburo por su parte se sentía identificado con el infortunado personaje al extremo

de sufrir crisis neuróticas que le hacían suspender sus presentaciones y asumir

un temperamento sombrío, atribuido a su parecido físico con el antihéroe, según

la descripción de los autores. (IMAGEN 04)

El estreno de La forza en La Habana tuvo lugar el 23 de noviembre de 1878.[28] La prensa se declaró un tanto decepcionada con la puesta y la interpretación de los cantantes. Pocas semanas después la temporada terminaba abruptamente y la empresa no pudo cumplir sus compromisos con el público que “perdió una parte del abono que había adelantado”[29]

Este incidente echa a rodar la explicación popular que atribuye a la famosa ópera las desgracias de don Joaquín y su teatro. Sin embargo, pronto la jettatura italiana deviene puro bilongo criollo, pues algunos amigos de Payret las achacaban a su relación íntima con una mujer nombrada María del Pino, quien habiendo colaborado económicamente en los negocios iniciales de su amante, se creyó perjudicada al sentirse rechazada y no retribuida, y dedicó sus últimos días a lanzar a voz en cuello frente al edificio una maldición que alcanzaría durante toda su existencia no solo al ex carnicero catalán, sino también a su familia y su teatro. Esta obstinada mujer, al ver aproximarse su fin, pidió en su testamento que el carro fúnebre que la llevaba al cementerio se detuviera cinco minutos en la esquina de Prado y San José.[30] Su deseo, cumplido al pie de la letra, comenzó a surtir efecto casi de inmediato con el referido huracán que arrancara la armazón del techo al edificio, aún en construcción.

Además de otros peligrosos accidentes —como un conato de incendio ocurrido el mismo día de la inauguración, la quebradura de un gran espejo del vestíbulo y la muerte de un tramoyista al caer desde el telar del escenario—, los reveses económicos por incumplimientos de artistas y una deficiente organización empresarial se sucedían sin interrupción año tras año. Así, la deuda de Payret alcanzaba dimensiones impagables y este, acosado por los acreedores, se vio obligado a declararse en bancarrota. La Hacienda pública embargó el edificio[31] y puso al frente del teatro al ingeniero Sagastizábal como administrador y director artístico.

Poco antes, don Joaquín había logrado enviar a

su hija (IMAGEN 05) a Europa, a perfeccionar

su técnica del piano en el Conservatorio de París, donde uno de sus maestros cubanos,

Ignacio Cervantes (1847-1905), había completado su formación con los honores de

un primer premio. Algunos informados comentaban que la joven llegó a recibir

lecciones del reputado maestro Charles Alkan (1813-1888) en la afamada institución

francesa.[32]

A raíz de la noticia del descalabro económico de su padre, la muchacha regresó

a Cuba y el 21 de enero de 1883 —fecha del sexto aniversario del teatro— intervino

en una velada literaria a beneficio de Payret “con el objeto de reunir una

pequeña cantidad[,] suficiente para que mi hija pueda terminar sus estudios

artísticos en París”.[33]

En efecto, la joven, “pianista consumada que compite en París con las mejores,

y solo le falta para que aparezca como una verdadera profesora[,] el título”,[34]

logró retornar a Francia gracias a la recaudación y realizar exitosamente sus

ejercicios de grado en la parisina Salle Érard, el 19 de enero del año

siguiente, según consigna un diario habanero.[35]

a Europa, a perfeccionar

su técnica del piano en el Conservatorio de París, donde uno de sus maestros cubanos,

Ignacio Cervantes (1847-1905), había completado su formación con los honores de

un primer premio. Algunos informados comentaban que la joven llegó a recibir

lecciones del reputado maestro Charles Alkan (1813-1888) en la afamada institución

francesa.[32]

A raíz de la noticia del descalabro económico de su padre, la muchacha regresó

a Cuba y el 21 de enero de 1883 —fecha del sexto aniversario del teatro— intervino

en una velada literaria a beneficio de Payret “con el objeto de reunir una

pequeña cantidad[,] suficiente para que mi hija pueda terminar sus estudios

artísticos en París”.[33]

En efecto, la joven, “pianista consumada que compite en París con las mejores,

y solo le falta para que aparezca como una verdadera profesora[,] el título”,[34]

logró retornar a Francia gracias a la recaudación y realizar exitosamente sus

ejercicios de grado en la parisina Salle Érard, el 19 de enero del año

siguiente, según consigna un diario habanero.[35]

Aquel beneficio fue una de las últimas

funciones efectuadas en el desdichado escenario. Apenas mes y medio después, un

recio temporal azota La Habana durante dos días y las intensas lluvias inundan

la azotea del edificio que tenía obstruidos los desagües. El peso del agua acumulada

parte la viga principal que sostenía la cubierta y el domingo 11 de marzo toda

la esquina de Prado y San José se desploma, (IMAGEN 06) ocasionando la muerte de Sagastizábal y otros dos individuos

sentados en el café del teatro ubicado en los bajos. El conocido periodista y

autor teatral Fernando Costa, quien habitaba en el entresuelo del edificio,

salió ileso con su familia aun cuando sufrió algunas contusiones de

importancia. A las labores de rescate y salvamento acudieron de inmediato las

fuerzas del Orden Público y algunos bomberos del Comercio, de cuyo cuerpo

Sagastizábal era miembro fundador[36].

ocasionando la muerte de Sagastizábal y otros dos individuos

sentados en el café del teatro ubicado en los bajos. El conocido periodista y

autor teatral Fernando Costa, quien habitaba en el entresuelo del edificio,

salió ileso con su familia aun cuando sufrió algunas contusiones de

importancia. A las labores de rescate y salvamento acudieron de inmediato las

fuerzas del Orden Público y algunos bomberos del Comercio, de cuyo cuerpo

Sagastizábal era miembro fundador[36].

Con esta última catástrofe el Ayuntamiento sacó de nuevo a subasta el edificio, esta vez muy por debajo de su valor primario (162 853 pesos oro) y se lo ofreció a los herederos de don Pancho Marty[37] en 10 000 pesos, pero fue el empresario circense don Santiago Pubillones[38] quien lo remató para comenzar la reconstrucción. Sin embargo, como este no pudo cumplir con las especificidades del contrato, el doctor Anastasio Saaverio[39] adquirió por último la propiedad.

Mientras, don Joaquín trataba de abrirse camino de nuevo…

[…] puso una carnicería en la calzada de Galiano[40], frente a la

iglesia de Monserrate que duró algunos meses. También se la quitaron por no

pagar lo que debía. Entonces se fue a vivir a casa de su compadre y al poco

tiempo enfermó. Murió en el hospital[41]

(IMAGEN 07) abandonado de todos los que lo adulaban cuando

tenía dinero, y la Sociedad de Beneficencia Catalana lo enterró de limosna.[42]

abandonado de todos los que lo adulaban cuando

tenía dinero, y la Sociedad de Beneficencia Catalana lo enterró de limosna.[42]

El resto de la familia logró establecerse posteriormente en Francia, adonde arribaron en 1892. Al parecer, su inmediata descendencia también hubo de padecer la maldición de María del Pino, pues Isabel falleció a los pocos años de su llegada a Francia y su nieto, llamado también Joaquín Payret, murió en 1918 a los 22 años combatiendo en las filas aliadas de Francia durante la Primera Guerra Mundial. [43]

Durante los ocho largos años que estuvo cerrado el teatro, el deterioro se cebó en las ruinas y las convirtió en urinario público y cobija de indigentes, delincuentes y locos, según informan las publicaciones de la época.[44]

Después de un trabajoso proceso de restauración, el

nuevo propietario reabre por fin el coliseo, provisto de novedoso alumbrado

eléctrico. Y el 20 de enero de 1891 lo estrena la infalible temporada de ópera

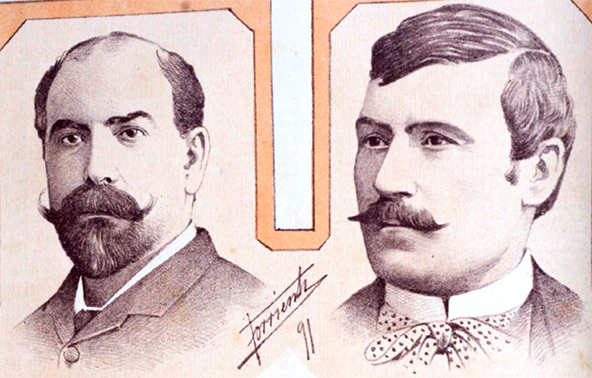

italiana, dirigida en esta ocasión por el binomio empresarial Aramburo-Antón. (IMAGEN 08) La compañía, que acababa de actuar en

Buenos Aires, debutó con la ópera Aida, de Verdi, protagonizada por el

tenor Andrés Antón (1853-1933)[45],

en el papel de Radamés. Por su parte Antonio Aramburo —antiguo conocido de los

habaneros— debía presentarse en la tercera noche, pero haciendo gala de su

tenaz y excéntrica personalidad, se negó a cantar alegando una afección en las

cuerdas vocales. Así transcurrió todo un mes sin que el caprichoso tenor

cumpliese su contrato por lo que obligó al colega a cubrir la totalidad de los

personajes de su cuerda. Ante la protesta de los abonados y amparado en el

dictamen de los doctores Jover y Romero, Saaverio canceló el contrato a

Aramburo y encargó el término del abono a Antón, quien quedó como el héroe

salvador de la temporada.

La compañía, que acababa de actuar en

Buenos Aires, debutó con la ópera Aida, de Verdi, protagonizada por el

tenor Andrés Antón (1853-1933)[45],

en el papel de Radamés. Por su parte Antonio Aramburo —antiguo conocido de los

habaneros— debía presentarse en la tercera noche, pero haciendo gala de su

tenaz y excéntrica personalidad, se negó a cantar alegando una afección en las

cuerdas vocales. Así transcurrió todo un mes sin que el caprichoso tenor

cumpliese su contrato por lo que obligó al colega a cubrir la totalidad de los

personajes de su cuerda. Ante la protesta de los abonados y amparado en el

dictamen de los doctores Jover y Romero, Saaverio canceló el contrato a

Aramburo y encargó el término del abono a Antón, quien quedó como el héroe

salvador de la temporada.

El referido fue uno de los últimos

contratiempos del famoso Coliseo Rojo habanero, como se llamaba también al

Payret debido al color predominante en la decoración de la sala (IMÁGENES 091917.jpg ) - 10

- 101917.jpg ) - 11

- 11 ), quizá el último de

mayor trascendencia, aunque los años de la guerra separatista volvieron a

ensombrecer a finales del siglo el panorama nacional del que no escapaban La

Habana y sus teatros, a pesar de que —capital al fin y al cabo— se esforzaba

por aparentar un clima de normalidad. Hermoso gesto de Saaverio por estos años constituye

la colocación en el vestíbulo de un retrato de don Joaquín, óleo encargado al

pintor cubano Aurelio Melero (1870-1829).[46]

(IMAGEN 12)

), quizá el último de

mayor trascendencia, aunque los años de la guerra separatista volvieron a

ensombrecer a finales del siglo el panorama nacional del que no escapaban La

Habana y sus teatros, a pesar de que —capital al fin y al cabo— se esforzaba

por aparentar un clima de normalidad. Hermoso gesto de Saaverio por estos años constituye

la colocación en el vestíbulo de un retrato de don Joaquín, óleo encargado al

pintor cubano Aurelio Melero (1870-1829).[46]

(IMAGEN 12).jpg ) En lo adelante el Payret

conocería una serie ininterrumpida de triunfos que lo acreditarían en la vida

cultural habanera como uno de sus principales espacios escénicos.

En lo adelante el Payret

conocería una serie ininterrumpida de triunfos que lo acreditarían en la vida

cultural habanera como uno de sus principales espacios escénicos.

El estreno en Cuba de la ópera de Puccini, La

bohème, el 28 de octubre de 1899, protagonizada por la soprano cubana

Chalía Herrera, (IMAGEN 13) quien había debutado el año anterior en el

prestigioso Metropolitan neoyorquino. En la función habanera estuvo acompañada por el

tenor y empresario Michele Sigaldi, unido a ella profesionalmente durante

varias temporadas presentadas en México y el área del Caribe. Juntos dieron a

conocer también en aquel año la ópera Fedora, de Giordano. Al regresar

—dos años después— y presentarse de nuevo en la ópera de Puccini, Chalía obtuvo

un triunfo definitivo, ya que «en ningún otro papel derrocha[ba] como en el de Mimí

los tesoros de su innegable talento».[47]

Al año siguiente regresa a La Habana y en 1914 realiza una última visita a

Cuba. Retorna a los Estados Unidos, donde mantiene una constante actividad

docente, hasta 1946, en que, al desembarcar y besar tierra cubana, declara

emocionada: «Vengo a morir en mi patria» y entona la habanera Tú —«En

Cuba, la isla hermosa del ardiente sol…»—. Tiene 82 años. En varias

entrevistas recuerda su amistad con Máximo Gómez,[48]

sus aportes monetarios a la causa de la independencia, el estreno de la ópera Patria,

de Hubert de Blanck, en 1899,[49]

sus triunfos en el teatro Payret, sus más de cien registros sonoros[50]

que la convirtieron en una de las primeras voces femeninas en grabar cilindros

y discos a principios de siglo… Es condecorada con la orden nacional de mérito

«Carlos Manuel de Céspedes», pero en lugar de una pensión recibe una botella,[51]

que se esfuma al cambiar el gobernante de turno que la concedió y la soprano

fallece en la miseria, dos años después.

quien había debutado el año anterior en el

prestigioso Metropolitan neoyorquino. En la función habanera estuvo acompañada por el

tenor y empresario Michele Sigaldi, unido a ella profesionalmente durante

varias temporadas presentadas en México y el área del Caribe. Juntos dieron a

conocer también en aquel año la ópera Fedora, de Giordano. Al regresar

—dos años después— y presentarse de nuevo en la ópera de Puccini, Chalía obtuvo

un triunfo definitivo, ya que «en ningún otro papel derrocha[ba] como en el de Mimí

los tesoros de su innegable talento».[47]

Al año siguiente regresa a La Habana y en 1914 realiza una última visita a

Cuba. Retorna a los Estados Unidos, donde mantiene una constante actividad

docente, hasta 1946, en que, al desembarcar y besar tierra cubana, declara

emocionada: «Vengo a morir en mi patria» y entona la habanera Tú —«En

Cuba, la isla hermosa del ardiente sol…»—. Tiene 82 años. En varias

entrevistas recuerda su amistad con Máximo Gómez,[48]

sus aportes monetarios a la causa de la independencia, el estreno de la ópera Patria,

de Hubert de Blanck, en 1899,[49]

sus triunfos en el teatro Payret, sus más de cien registros sonoros[50]

que la convirtieron en una de las primeras voces femeninas en grabar cilindros

y discos a principios de siglo… Es condecorada con la orden nacional de mérito

«Carlos Manuel de Céspedes», pero en lugar de una pensión recibe una botella,[51]

que se esfuma al cambiar el gobernante de turno que la concedió y la soprano

fallece en la miseria, dos años después.

También tuvo lugar en el teatro

Payret el estreno en Cuba de La viuda alegre, el 9 de octubre de 1909.

(IMAGEN 14).jpg ) El éxito de este

título marcó un récord en los anales del teatro cubano de la época —más de 150 funciones

en pocos meses[52]— y consolidó la

carrera de la actriz mexicana Esperanza Iris (1888-1962) quien se especializó

en el género de la opereta vienesa durante las tres décadas siguientes en las

que el Payret devino su teatro favorito y siempre sería recordada por el

público cubano como la mejor intérprete del famosísimo título de Franz Lehar.

El éxito de este

título marcó un récord en los anales del teatro cubano de la época —más de 150 funciones

en pocos meses[52]— y consolidó la

carrera de la actriz mexicana Esperanza Iris (1888-1962) quien se especializó

en el género de la opereta vienesa durante las tres décadas siguientes en las

que el Payret devino su teatro favorito y siempre sería recordada por el

público cubano como la mejor intérprete del famosísimo título de Franz Lehar.

Ana de Glavary, protagonista de La Viuda

alegre, la más famosa de estas operetas, llevada a la escena por Esperanza

Iris […] es sin dudas el personaje que soñó el autor. En cada número musical,

la Iris pone en juego los resortes escénicos que […] responden perfectamente a

las sensaciones que se buscan. [… En] el «vals» del segundo acto [por ejemplo]

tiene la facultad de enervar al público […][53] (IMAGEN 15).jpg )

En Cuba se la nombró “Emperatriz de la opereta” y en una tardía visita de la vedete a la capital cubana en 1953, se le otorgaría el título de Hija adoptiva de La Habana. Pero esta pieza icónica del género vienés se presentó también en el Payret, en 1912 en su versión original, protagonizada por Emilie Schoenfeld y Angelo Lippick y, al año siguiente en versión francesa, interpretada por la mezzo soprano Alice Cortez, quien cantó “la Ana de Glavary —que en la versión francesa se llama Missia Palmieri— con artístico fervor y admirable acierto”.[54]

A fines de 1917 corría la tinta en la prensa habanera refiriendo la inminente actuación de Sarah Bernhardt en el teatro Payret. La noticia ofrecía doble interés al público criollo, por cuanto se trataba además de una antigua conocida de los escenarios capitalinos que había dejado en su anterior estancia una estela de escándalos provocados por las excentricidades de su carácter y costumbres. Aquella primera temporada ofrecida en el teatro Tacón resultó igualmente memorable desde el punto de vista artístico y económico y perdura aún en los anales decimonónicos del teatro cubano. Se cuenta que las 15 funciones ofrecidas en aquella ocasión le reportaron a la actriz una ganancia neta de más de 200 mil francos. Una vez abandonado el país, la actriz siguió dando de qué hablar por unas declaraciones bien poco corteses que sintetizaban en una frase —«un pays de sauvages en habit noir», traducida como «un país de indios con levita»— ciertos hábitos exagerados de los espectadores cubanos al demostrar la admiración y el entusiasmo por una actuación relevante con aplausos y gritos, sin temor incluso a interrumpir la representación, así como lanzar a la escena flores, sombreros, palomas, en fin, cualquier objeto a la mano en franca sintonía beisbolera o irrumpir en los camerinos durante los intermedios. Lo cierto es que, con razón o sin ella, el juicio de Sarah se clavó hondamente en la susceptibilidad del público cubano por varias décadas. Y cuando se anunció su retorno se reabrieron las viejas heridas. No obstante, en esta ocasión el público cubano se enfrentaría a una Sarah diferente, por la que había transcurrido la friolera de treinta años. Los comentarios de café sobre el particular se volvieron sarcásticos al insinuar que la envejecida actriz se había visto forzada económicamente a continuar su carrera, aun con las graves limitaciones impuestas por la amputación de una pierna tres años antes (1915), que convertían sus actuaciones en una representación estática. Sin embargo, la actriz conservaba intacto su instrumento incomparable, aquella voz que era capaz de transmitir las más variadas emociones del ser humano y, también en esta ocasión, público y crítica se rendirían ante su arte excelso.

La eximia actriz francesa desembarca por fin en La Habana el lunes 18 de febrero de 1918, diez meses antes de la firma del armisticio que puso fin a la Primera Guerra Mundial. Los acordes de La Marsellesa acompañan el ceremonial recibimiento ofrecido por un grupo de distinguidas personalidades.

Al día siguiente tiene lugar su primera

presentación en el teatro Payret. El repertorio de la compañía dramática estaba

compuesto por los mismos títulos de sus recientes actuaciones en Nueva York y

el elenco era idéntico al que había actuado en el Knickerbocker Theatre, de

Broadway, entre el 1 y el 15 de septiembre del año anterior.[55]

(IMAGEN 16)1918.jpg ) La obra interpretada en el debut —La

muerte de Cleopatra, de Maurice Bernhardt y Henry Cain, con Mr. Gervais en

el papel de Marco Antonio— y las siguientes funciones hasta el día 22, dejan

entrever que el repertorio de Sarah en sus últimos años se limitaba a piezas

breves o famosas escenas de sus antiguos grandes éxitos debido a su avanzada

edad y su impedimento físico: La dama de las camelias (último acto), El

mercader de Venecia (escena del juicio), l’Aiglon (El aguilucho,

de Edmond Rostand), Le procès de Jeanne d’Arc (de Émile Moreau) y Del

teatro al campo de honor.

La obra interpretada en el debut —La

muerte de Cleopatra, de Maurice Bernhardt y Henry Cain, con Mr. Gervais en

el papel de Marco Antonio— y las siguientes funciones hasta el día 22, dejan

entrever que el repertorio de Sarah en sus últimos años se limitaba a piezas

breves o famosas escenas de sus antiguos grandes éxitos debido a su avanzada

edad y su impedimento físico: La dama de las camelias (último acto), El

mercader de Venecia (escena del juicio), l’Aiglon (El aguilucho,

de Edmond Rostand), Le procès de Jeanne d’Arc (de Émile Moreau) y Del

teatro al campo de honor.

El último título —pieza anónima estrenada por la actriz en Londres dos años antes— aludía a la famosa victoria francesa sobre las tropas germanas en Verdún durante la Primera Guerra Mundial. A raís del estreno se publicó que la obra había sido escrita por un oficial francés fallecido en la confrontación bélica, homosexual, por más señas, aunque la prensa habanera no hizo alusión alguna a este último particular.

Al finalizar sus funciones en el Payret, Sarah se presenta en las ciudades de Cienfuegos, Santa Clara, Santiago de Cuba, Camagüey y Cárdenas, y el 8 de marzo reaparece en La Habana, esta vez en el Teatro Nacional, para ofrecer dos funciones a precios populares, con las que se despide definitivamente de este «pueblo de indígenas».

Pero el teatro Payret reservó también momentos estelares para el género frívolo con la presencia del Ba Ta Clan parisino de madame Bénédicte Rasimi en 1925 y la figura sin igual de la Bella Chelito, que “estremeció La Habana”[56] en 1909 interpretando su muy famoso y picante cuplé de La pulga.

El ballet de Anna Pávlova (1915),

(IMAGEN 17).jpg ) Antonia Mercé «La

Argentina» (1917) y los coros Ucranianos (1924) encontraron igualmente en este escenario

un espacio oportuno, así como los conciertos de música clásica organizados por

Pro Arte Musical para sus exclusivos asociados, que contrató en 1925 a la New York Symphony

Orchestra, bajo la dirección de Walter Damrosch e hizo venir a Cuba en varias

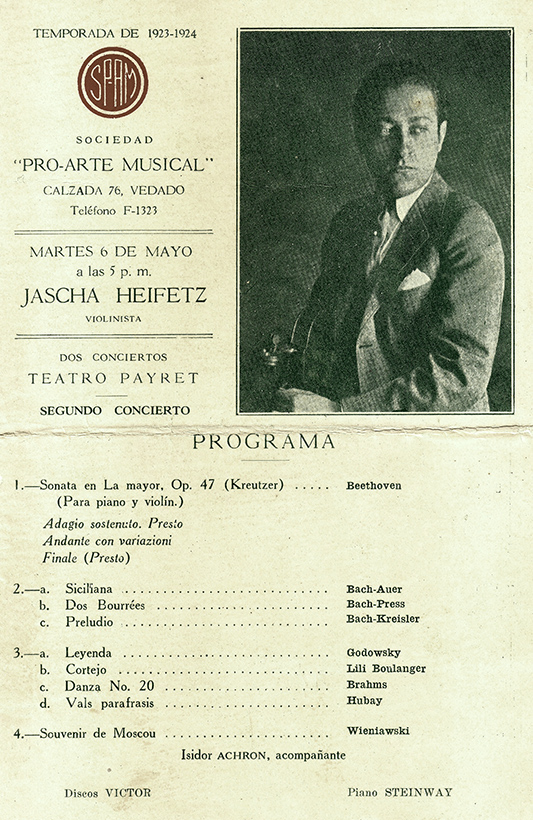

oportunidades a los violinistas rusos Jascha Heifetz

(IMAGEN 18)

Antonia Mercé «La

Argentina» (1917) y los coros Ucranianos (1924) encontraron igualmente en este escenario

un espacio oportuno, así como los conciertos de música clásica organizados por

Pro Arte Musical para sus exclusivos asociados, que contrató en 1925 a la New York Symphony

Orchestra, bajo la dirección de Walter Damrosch e hizo venir a Cuba en varias

oportunidades a los violinistas rusos Jascha Heifetz

(IMAGEN 18) y Mischa Elman, y a los pianistas

Wilhelm Backhaus (alemán) y Alfred Cortot (franco-suizo), entre otros grandes virtuosos.

y Mischa Elman, y a los pianistas

Wilhelm Backhaus (alemán) y Alfred Cortot (franco-suizo), entre otros grandes virtuosos.

La crisis económica de 1929 que convulsiona el planeta y el surgimiento por la misma época del cine parlante provocan un giro de 180 grados en el mundo del espectáculo. La manifestación escénica “en vivo” encuentra en el nuevo lenguaje artístico y técnico su más peligroso competidor. En La Habana agrava este panorama mundial la crisis política provocada por la dictadura de Machado y el turbulento período que sigue a su derrocamiento. Con la excepción de tres teatros —Alhambra, Martí y Principal de la Comedia—, los demás espacios escénicos habaneros —el Payret incluido— se convierten en “salones de cinematógrafo” y solo en algunos grandes escenarios, se presentan entre tanda y tanda de filmes algunas variedades que permiten a populares artistas cubanos ganarse el sustento diario.

A mediados de la década de 1940 se rumora que los

herederos de Saaverio venden el edificio. En efecto, los sucesores de Falla y

Gutiérrez, magnates de la industria azucarera, adquieren el teatro con el fin

de construir un nuevo inmueble dedicado a oficinas que, no obstante, respetará

el espacio de la sala para la función que fue concebida. En poco tiempo, los

habaneros asisten a la demolición del viejo coliseo

(IMAGEN 19).jpg ) y ven levantarse las nuevas paredes —según los planos del

arquitecto cubano Eugenio Batista— hasta quedar concluido el nuevo Payret con

su actual aspecto y capacidad: “La platea

del teatro [admite] 1,150 personas y el balcony […] 740, haciendo un total de

1,890 butacas”.[57]

(IMÁGENES 20

y ven levantarse las nuevas paredes —según los planos del

arquitecto cubano Eugenio Batista— hasta quedar concluido el nuevo Payret con

su actual aspecto y capacidad: “La platea

del teatro [admite] 1,150 personas y el balcony […] 740, haciendo un total de

1,890 butacas”.[57]

(IMÁGENES 20.jpg ) - 21

- 211961.jpg ) )

La sobria y elegante

decoración de la nueva sala atesora los relieves de la escultora Rita Longa que

recrean las nueve musas de la mitología griega y La ilusión en el

vestíbulo.

(IMAGEN 22)

)

La sobria y elegante

decoración de la nueva sala atesora los relieves de la escultora Rita Longa que

recrean las nueve musas de la mitología griega y La ilusión en el

vestíbulo.

(IMAGEN 22).jpg ) Se encarga además

al pintor escenógrafo Fernando Tarazona la restauración del óleo de Melero con

la imagen de Payret. Para la apertura —efectuada el 10 de septiembre de 1951— se

presenta el estreno en La Habana del filme español Pequeñeces, dirigido

por Juan de Orduña y protagonizado por Aurora Bautista y Jorge Mistral. La

excelente actriz hispana viaja a La Habana y participa en la inauguración

declamando versos de Lorca y Juana de Ibarbourou. Esta función especial produjo

la suma de $5,620.00 donados en su totalidad a la Liga contra el Cáncer, institución

de la que Eutimio Falla Bonet era asiduo benefactor.[58]

Se encarga además

al pintor escenógrafo Fernando Tarazona la restauración del óleo de Melero con

la imagen de Payret. Para la apertura —efectuada el 10 de septiembre de 1951— se

presenta el estreno en La Habana del filme español Pequeñeces, dirigido

por Juan de Orduña y protagonizado por Aurora Bautista y Jorge Mistral. La

excelente actriz hispana viaja a La Habana y participa en la inauguración

declamando versos de Lorca y Juana de Ibarbourou. Esta función especial produjo

la suma de $5,620.00 donados en su totalidad a la Liga contra el Cáncer, institución

de la que Eutimio Falla Bonet era asiduo benefactor.[58]

La historia de los últimos sesenta años del Payret está más ligada al cine que a los espectáculos propiamente escénicos, aun cuando hasta a inicios de la década de 1960 sirviera de escenario a ciertos programas de importancia como un Festival de Jazz inaugurado por el dirigente afroestadounidense Robert Williams, con la participación masiva de todos los jazzistas cubanos (1963).[59]

En 1989 el coliseo, que viene denominándose desde hace años cine-teatro Payret, se convierte en el Centro Cultural Payret, integrado por la sala principal, una sala de video y el Salón Alhambra. La institución ha sido además una de las sedes permanentes de los exitosos Festivales Internacionales del Nuevo Cine Latinoamericano, durante los últimos treinta y siete años.

En diciembre de 2018 algunos sitios digitales divulgan un rumor[60] sobre un proyecto de demolición del inmueble Payret con el fin de construir un gran edificio que abarque la totalidad de la manzana inserta entre las calles Prado, San José, Zulueta y Teniente Rey. Al siguiente mes, Eusebio Leal Spengler, historiador de la ciudad de La Habana y artífice de la restauración de su centro histórico, desmiente la noticia y reafirma la voluntad oficial sobre la conservación del edificio y su entorno en los nuevos planes de edificación,[61]

Sobre el hotel Payret, que efectivamente se construirá en esa manzana, declaro que ello no afectará en absoluto la integridad del cine-teatro, más bien contribuirá a su restauración y reapertura como lo que siempre ha sido, una institución de servicio público. El Payret seguirá siendo un cine para los cubanos […][62]

(IMAGEN 23).jpg ) Lamentablemente la realización de este ambicioso

proyecto se ha dilatado demasiado, debido en gran medida —entre otros aspectos

de orden económico— a la aparición de la pandemia de COVID 19 que paralizó la

vida en todo el orbe entre 2019 y 2021. Se diría que estos nuevos contratiempos

parecieran estar provocados por aquel ancestral conjuro de María del Pino que

se niega del todo a desaparecer.

Lamentablemente la realización de este ambicioso

proyecto se ha dilatado demasiado, debido en gran medida —entre otros aspectos

de orden económico— a la aparición de la pandemia de COVID 19 que paralizó la

vida en todo el orbe entre 2019 y 2021. Se diría que estos nuevos contratiempos

parecieran estar provocados por aquel ancestral conjuro de María del Pino que

se niega del todo a desaparecer.

La accidentada historia del Payret, único teatro habanero del siglo XIX que no ha cambiado el nombre con el que fue inaugurado hace 147 años, situado en la privilegiada zona del Parque Central, lo convierten en digno acreedor de su condición patrimonial de la capital cubana. Como todo gran teatro, ha servido de escenario a importantes eventos culturales, políticos y sociales de la nación. Este valor agregado justifica los esfuerzos físicos y económicos invertidos en la actualidad en un proceso de restauración capital, que lo devuelva en breve a los habaneros con todo el esplendor de sus funciones originales.

Enrique Rio Prado

filólogo, lingüista, historiador,

profesor universitario cubano.

(junio 2024)

IMÁGENES

Todas las imágenes provienen del archivo personal del autor, salvo indicación contraria.

1 - Teatro Payret, grabado. La Ilustración Española y Americana, 1877.

2 - Joaquín Payret hacia 1870. coll. Denis Havard de la Montagne (France)

3 - Recibimiento en La Habana del capitán general Martínez Campos, el pacificador. La Ilustración Española y Americana,1878.

4 - Antonio Aramburo, tenor español. Archivo digital Rio Prado.

5 - Inés Payret. coll. Denis Havard de la Montagne (France)

6 - Desplome del teatro Payret, grabado de una foto. La Ilustración Española y Americana, 1883.

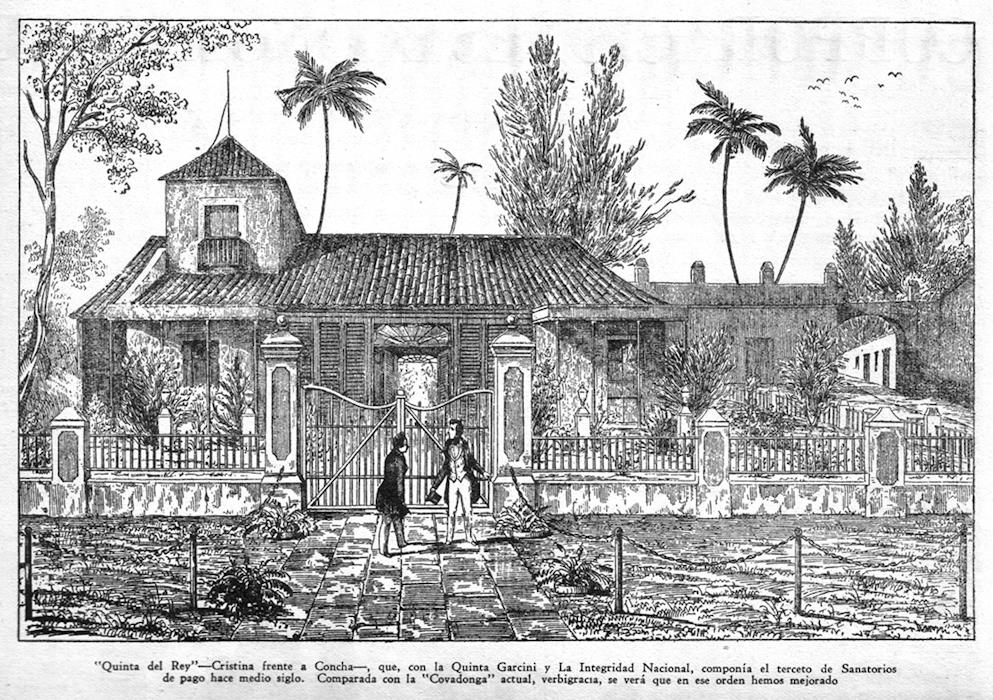

7 -Quinta del Rey, grabado. Diario de la Marina, número extraordinario 1932.

8 - Los tenores-empresarios Antón y Aramburo. El Fígaro, 1891.

9 - Sala del teatro Payret, escenario. El Fígaro, 1917.

10 - Sala del teatro Payret, palcos, grillés y foso de orquesta. El Fígaro, 1917.

11 - Teatro Payret, fachada. Archivo digital Rio Prado.

12 - Joaquín Payret, óleo de Aurelio Melero, 1894.

13 - Chalía Herrera. El Fígaro, 1899.

14 - Teatro Payret, 1910, carta postal. coll. Denis Havard de la Montagne.

15 - Modesto Cid y Esperanza Iris en La viuda alegre. El Fígaro, 1909.

16 - Sarah Bernhardt en el teatro Payret, programa, 1918. Archivo digital Rio Prado.

17 - Anna Pavlova, anuncio en la prensa, 1915. Archivo digital Rio Prado.

18 - Jascha Heifetz, programa 1924. Archivo digital Rio Prado.

19 - Demolición del teatro Payret, foto. Carteles (1950).

20 - Teatro Payret, fachada y marquesina anunciadora del teatro, foto (1960). Archivo digital Rio Prado.

21 - Teatro Payret, sala, foto (1960). Archivo digital Rio Prado.

22 - Teatro Payret, vestíbulo. La ilusión, bronce de Rita Longa. Archivo digital Rio Prado.

23 - Teatro Payret, actual aspecto de las obras en construcción (2020). Archivo digital Rio Prado.

[1] El contenido de este artículo forma parte de un libro que incluye historia y cronología de la institución. Una versión anterior apareció publicada en la revista Revolución y Cultura, 1/2017.

[2] Álvaro de la Iglesia (Tradiciones cubanas, p. 303) dice “…hace 43 años…” y “… era un mozo de quince abriles…”.

[3] Agradezco todos los datos relacionados con la familia Payret al señor Denis Havard de la Montagne, tataranieto de don Joaquín, así como diversas precisiones y sugerencias a la redacción final de este artículo.

[4] Gaceta de La Habana, 8 de agosto de 1866.

[5] El Espectador, 12 de noviembre de 1870 y 18 de marzo de 1871.

[6] En realidad, la primera categoría de teatros en La Habana era ostentada solamente por el Tacón. El Albisu, junto con el Esteban, de Matanzas (actual Sauto) y el Reina de Santiago de Cuba (actual Oriente) eran de segunda. Ver Rine Leal: La selva oscura, tomo II, p. 92.

[7] Juan de las Cuevas Toraya, 500 años de construcciones en Cuba, Chavín. Servicios Gráficos y Editoriales. La Habana, 2001.

[8] En el catálogo de este compositor, no existe tal título. Es muy probable que se trate de una cantata a cuatro voces con coros, dedicada por Rossini “al Dr. Nicola di Pignalvero [Nicolás de Peñalver, noble cubano], in occasione del suo Imeno [enlace] con Donna Mª della Concezione nell’Autunno del 1823”. L. Rognoni. Gioaccino Rossini, Ed. Einaudi, p. 461.

[9] Dolores Roldán (Cárdenas, 1844-¿?), cantante aficionada. Intervino en numerosos actos benéficos. Estaba casada con el hacendado Bernardo Domínguez, madre de los destacados profesionales Francisco (médico) y Guillermo (jurisconsulto).

[10] Natural de La Habana (1832-1907), compositor y crítico musical. Autor de La Habana artística. Apuntes históricos (1891). Radamés Giro, Diccionario enciclopédico de la música cubana. Ed. Letras Cubanas, 2007.

[11] Maestro de canto español, casado con la soprano habanera Concepción Cirártegui, primera cantante profesional cubana. Ver Jorge A. González. Revista de Música, editada por el Departamento de Música de la Biblioteca Nacional José Martí, La Habana. Año I, Nº 4, octubre de 1960, p. 140-147.

[12] Nacido en Mallorca (1829-1909), compositor y profesor de violín, director de orquesta de los teatros de Tacón y Payret en distintas épocas. Radamés Giro, op. cit.

[13] Violinista belga radicado en La Habana (1838-1892). Radamés Giro, op. cit.

[14] Flautista italiano establecido en La Habana (1825-1906). Radamés Giro, op. cit.

[15] Con solo ocho años, Inés Payret se había presentado en público el 31 de octubre de 1875 en los Salones del Louvre tocando piezas a cuatro manos junto al gran virtuoso español Isaac Albéniz, de paso por La Habana en aquella fecha. Sus maestros en Cuba fueron Eugenio Burés, Nicolás Ruiz Espadero e Ignacio Cervantes. Serafín Ramírez, La Habana artística (1891), p. 497.

[16] La Voz de Cuba, 23 de enero de 1877.

[17] “Figura incuestionable de la lírica de su tiempo, cuya fama alcanzó el cénit en los años 70 y 80 del pasado siglo” (Joaquín Martín de Sagarmínaga. Diccionario de cantantes líricos españoles, Fundación Caja de Madrid y Acento Editorial, Madrid, 1997).

[18] Alice Urban desarrolló una intensa carrera internacional en Barcelona, París, Milán, Nápoles, Niza, durante las décadas del 79 y el 80 del siglo XIX. Serafín Ramírez, op. cit., p. 532.

[19] El bajo italiano Paolo Medini, estrenó el papel de Ramfis en la ópera Aida, de Verdi (El Cairo, Egipto, 24 de diciembre de 1871).

[20] Serafín Ramírez, op. cit., p. 457.

[21] Don Gabriel de Cárdenas y Cárdenas Peñalver y Zayas, caballero de la orden de Calatrava. Marqués de Bellavista.

[22] La Voz de Cuba, 25 de enero de 1877. Esta distribución del público en los palcos y patio de lunetas —heredada de los teatros europeos— era común a la de todos los coliseos habaneros de la época.

[23] Joaquín Martín de Sagarmínaga, op. cit.

[24] Thomas G. Kaufman. Verdi and his major contemporaries. Garland, New York, 1990, p. 484-494.

[25] En efecto, de los 31 títulos que integran el catálogo verdiano, 18 fueron estrenados en La Habana durante el siglo XIX. Todos en el Tacón, con la sola excepción de La forza del destino.

[26] Ángel Saavedra, duque de Rivas. Don Álvaro o La fuerza del sino, drama en cinco jornadas y en prosa y verso (1835).

[27] Por citar un solo ejemplo, el gran barítono estadounidense Leonard Warren (1911-1960) murió en el escenario del Metropolitan de Nueva York, interpretando en esta obra su gran aria, cuyo recitativo comienza con las palabras “Morir, tremenda cosa.”

[28] Enrique Río Prado. Pasión cubana por Giuseppe Verdi. Las obras y los intérpretes verdianos en La Habana colonial. La Habana. Ed. Unión, 2001, p. 105-113.

[29] Serafín Ramírez, op. cit., p. 267.

[30] Guillermo Anckermann: “El primer derrumbe del teatro Payret”, en Talía, noviembre de 1948, p. 5, 27-28.

[31] El Triunfo, 3 de octubre de 1882.

[32] Serafín Ramírez, op. cit., p. 497.

[33] El Triunfo, 14 de enero de 1883.

[34] El Triunfo, 11 de enero de 1883.

[35] El Triunfo, 7 de marzo de 1884.

[36] El Triunfo, martes 13 de marzo de 1883. También se consultaron en esta fecha los diarios La Voz de Cuba y Diario de la Marina, y las revistas El Museo y La Ilustración Española y Americana.

[37] Francisco Marty y Torrens (1786-1866), primer propietario del Teatro de Tacón.

[38] Santiago Pubillones Díaz (1851-1903). Zurina Verdaguer Pubillones. Del Gran Circo Pubillones. Una leyenda de familia, ISBN: 13-9781530034574, p. 45.

[39] Anastasio Saaverio Barbales (1849-1911). Médico y político nacido en Madrid. Director de Hospital de San Lázaro, entre 1881-1894. Fue también alcalde de La Habana.

[40] El Triunfo, 8 de noviembre de 1883.

[41] Don Joaquín Payret falleció el 20 de diciembre de 1884 (Denis Havard de la Montagne), en la Quinta del Rey de La Habana (El Triunfo, 2 de enero de 1885).

[42] Guillermo Anckermann, op. cit.

[43] Datos ofrecidos por el señor Havard de la Montagne.

[44] El Triunfo, 12 de agosto de 1884 y 1 de octubre de 1885.

[45] Nacido en Guadalajara, España y fallecido en La Habana. Alternó con el tenor Gayarre el mítico papel de La favorita en el teatro Real de Madrid durante las temporadas de 1884 y 1886. (E. Río Prado. “Artistas líricos en Cuba. Índice biográfico”, inédito).

[46] La Unión Constitucional, 17 de enero de 1894.

[47] Dartagnan, en La Unión Española, 26 de enero de 1901.

[48] Luis Rolando Cabrera. “Seis cartas desconocidas. El alma tierna y amorosa de Máximo Gómez”, en Bohemia, Año 46, Nº 24, 13 de junio de 1954, p. 30, 31 y 112.

[49] J. A. González. La composición operística en Cuba, p. 225-235.

[50] Cristóbal Díaz Ayala. Cuba canta y baila. Discografía de la música cubana. 1898-1925. Fundación Musicalia, San Juan Puerto Rico, 1994, p. 297-303.

[51] «Cargo o empleo ficticio que permitía cobrar un sueldo sin trabajar» (Tristá y Cárdenas). Durante los gobiernos republicanos anteriores a 1959, estos empleos eran prometidos y otorgados como favores por altos funcionarios corruptos a cambio del voto en las elecciones siguientes. El sistema había surgido durante el gobierno de Menocal (1914-1921).

[52] Tomás M. Montero, Jr. «157 noches consecutivas La Habana aplaudió “La Viuda Alegre”», en Bohemia, Año 39, Nº 11, 16 de marzo de 1947. p. 6, 7, 75.

[53] La Unión Española, 13 de enero de 1911.

[54] Diario de la Marina, 20 de febrero de 1913.

[55] Internet Broadway Database.

[56] Bernardo Viera Trejo: «¡La Chelito! ¡Pensar que esta mujer estremeció La Habana!», en Bohemia, Año 49, Nº 6, 10 de febrero de 1957.

[57] Eugenio Batista: “El nuevo teatro Payret”, en Arquitectura, noviembre de 1951, p. 522-528.

[58] «Memoria anual del Comité de Damas (1950-1951)», en Boletín de la Liga contra el Cáncer, edición social, 1951, p. 16. Eutimo Falla Bonet (1905-1967) era tío abuelo de la gran condesa de Luxemburgo, María Teresa Mestre Batista.

[59] Leonardo Acosta. Un siglo de jazz en Cuba. Ediciones Museo de la Música, La Habana, 2012, p. 202-203.