LE PAYRET, UN THEATRE MAUDIT

Brève histoire du théâtre de La Havane[1]

Dans le quartier le plus central de La Havane, hors des murs de la ville, qui s'étend de la petite place de la fontaine de Neptuno (aujourd'hui Plaza de Albear), entre les rues O'Reilly et Obispo, à la fontaine de la Noble Havane (généralement connue sous le nom de fontaine des Indes), l'activité scénique de la capitale cubaine s'est concentrée au cours du XIXe siècle avec la construction de cinq théâtres importants : Tacon (1838), Albisu (1870), Payret (1877), Jané (1881) et Irijoa (1884).

Ces bâtiments - à l'exception du premier - ont été inaugurés avec le nom de leurs propriétaires, de riches marchands espagnols qui ont risqué leurs économies dans le commerce du théâtre. Parmi eux, le théâtre Payret, considéré comme de premier ordre après son voisin Tacon, a une curieuse histoire jalonnée d'échecs, avant même son inauguration.

Au XIXe siècle, chaque année, des dizaines de navires à vapeur entraient dans le port de La Havane, chargés de nombreux péninsulaires attirés par cette terre de promesses que l'on appelle la Perle des Antilles et la Clé du Golfe, la toujours fidèle île de Cuba. Beaucoup d'entre eux, les "Indianos" de la métropole, sont retournés dans leur pays une fois leur objectif atteint. D'autres, en revanche, ont fondé une famille ici et se sont installés définitivement dans cette province d'outre-mer.

C'est le cas de Joaquín Payret, originaire de Barcelone (1829-1884), qui débarque sur nos côtes vers 1845[2], s'installe à La Havane et épouse un peu plus tard la jeune française Eugénie Pélanne, qui lui donnera deux enfants cubains : Inés (1867-1896) et Joaquín (1869-1926).[3]

Un peu moins de deux décennies après son arrivée, ce Catalan entreprenant avait déjà investi ses gains dans l'acquisition du café populaire Escauriza (qu'il baptisa El Louvre), dont l'entrepôt de vin fut gravement endommagé dans la nuit du 3 août 1866 par un incendie qui s'était déclaré dans un entrepôt voisin, situé à Industria et San José, et qui s'était propagé aux zones adjacentes. Quelques jours après l'incident, il déclara à la presse : "Lorsque je suis arrivé sur l'île de Cuba, je n'avais rien. J'ai travaillé et j'y ai accumulé un capital qu'un accident imprévu m'a enlevé. En travaillant toujours avec la même détermination, je parviendrai à récupérer ce que j'ai perdu".[4] Et en effet, après dix ans, il avait compensé ses pertes en vendant et en distribuant de la viande dans un établissement de boucherie qu'il possédait sur le marché Cristina. Il s'apprêtait à investir à nouveau sa richesse dans une entreprise plus importante avec laquelle il pourrait laisser, comme point culminant de ses efforts, une marque durable sur sa ville d'adoption.

Payret est lié au monde de la scène depuis 1870, peut-être même avant. L'annonce de la saison d'opéra avec laquelle le théâtre Albisu est inauguré cette année-là l'identifie comme "responsable et gardien de l'abonnement", depuis son "bureau dans les étages supérieurs du Café El Louvre".[5] D'autre part, les succès artistiques et économiques des deux principaux théâtres de La Havane - Tacon et Albisu - ont fait naître l'idée de fonder un troisième théâtre de premier ordre dans notre capitale.[6]

Pour réaliser cette entreprise, encouragé par le notaire José Amor et l'ingénieur Enrique Sagastizábal, qui collaboreront activement en tant qu'associés de son ami catalan, Joaquín dut offrir en garantie ses autres entreprises afin de réunir la somme qui lui permettrait d'acquérir les trois mille mètres carrés de terrain où devait être érigé l'édifice.

À peine deux ans avant la fin de la première guerre entre Espagnols et Cubains, la presse de La Havane commente l'avancement de la construction du nouveau théâtre sur le Paseo del Prado, situé en diagonale du Grand Théâtre de Tacon. Les dimensions de la scène et de l'espace du parterre, le nombre de loges et d'autres caractéristiques de l'installation sont publiés. Les sièges du parterre proviennent de New York et les sièges des loges de Vienne, tandis que les décorations sont commandées à Paris et à Barcelone.

Peu avant l'achèvement de la construction, l'architecte Fidel Andrés de Luna et l'ingénieur Sagastizábal furent confrontés aux premiers revers qui allaient affecter cruellement et avec insistance la vie future de ce théâtre. Le 19 octobre 1876, un terrible ouragan traverse la capitale cubaine et arrache le toit de l'édifice. Pour réparer les dégâts, il faut acheter une charpente en fer aux ateliers belges Battaille et Cie,[7] qui est acheminée sur l'île grâce aux efforts du consul de Belgique à La Havane, M. Van Anche. Inévitablement, cet événement alourdit considérablement la dette de Payret, qui espère s'en acquitter avec les futures recettes de l'activité scénique.

Une

fois les travaux terminés, alors que l'on préparait les festivités

d'inauguration, une commission d'architectes municipaux effectuait, avec des

résultats satisfaisants, des tests de résistance afin de démentir les rumeurs

populaires sur la sécurité de l'édifice.

(IMAGE 01)

Don Joaquín voulait s'attirer d'emblée la sympathie du public havanais et organisait à cette fin un concert inaugural de bienfaisance - le 21 janvier 1877 - dont les recettes sont entièrement reversées à la Charité royale et à la Maternité. Pour recevoir les dons du public, un plateau est placé sur une table à l'entrée, gardé par un député de la Maison royale, le comptable du théâtre et quatre enfants pris en charge par l'institution.

Le chœur A la Caridad, de Gioacchino Rossini,[8] interprété par une quarantaine de dames de la haute société, est la pièce maîtresse de l'événement. Les solistes sont Dolores Roldán de Domínguez (soprano)[9] et Sofía Adán de Pichardo (contralto de Camagüey), et les choeurs sont arrangés par Serafín Ramírez,[10] Mariano Cuero,[11] José Fernández et Isabel Caballero de Salazar, tandis que le maestro Carlos Anckermann[12] est chargé de la direction musicale générale.

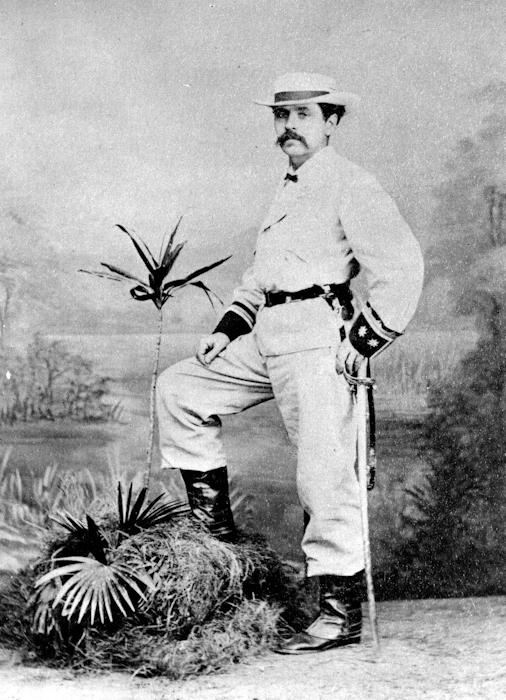

Le

spectacle de bienfaisance comprend également des ouvertures - entre autres,

l'indéfectiblement rossinien Guillaume Tell -, des poèmes de

circonstance et d'humour, des numéros de violon de José Van der Gutch[13] et de flûte

d'Alfonso Miari,[14]

ainsi que l'intervention du chœur d'enfants de la Beneficencia, et même des

"exercices d'escrime à la baïonnette, par la quatrième compagnie du 2e Bataillon

de volontaires de lijeros [sic]" ; corps auquel appartient Payret,

qui affiche fièrement son patriotisme péninsulaire sur une photo prise peu de

temps auparavant, conservée jusqu'à ce jour par ses descendants. (IMAGE 02)

Mlle Inés Payret y Pelanne, la jolie et jeune fille du propriétaire,[15] jouait au piano avec goût et maîtrise La Pasquinade, difficile composition de L. M. Gottschalk.

Lorsque Mlle Payret eut fini de jouer [...] quatre enfants de la Casa de Beneficencia montèrent sur scène [pour la saluer et la remercier] de la générosité de leur père.[16]

Deux jours plus tard - le 23 janvier, jour de la fête du roi Alphonse XII - le théâtre fut officiellement inauguré avec l'opéra La Favorita de Donizetti, interprété par le ténor asturien Lorenzo Abruñedo (1836-1904),[17] émule du célèbre artiste basque Julián Gayarre (1844-1890), qui avait créé une toute nouvelle version de son rôle dans ce titre. La soprano française Alice Urban,[18] le baryton italien Paolo Medini (1837-1911)[19] et la basse catalane Eugenio Barberat complètent la distribution. L'orchestre était dirigé par le maestro italien Luis Kinterland, qui "avait bien plus de prétentions que de connaissances", selon un critique de La Havane.[20]

Avant que ne commence la représentation de l'opéra La Favorita, le très excellent marquis de Bellavista,[21] qui présidait la représentation, a dévoilé le portrait de Sa Majesté, qui se trouvait dans la loge présidentielle, et a été salué par l'orchestre avec la majestueuse Marche royale, qui symbolise tant de gloires pour notre pays et crée tant de souvenirs dans le cœur des Espagnols. Dans les loges et les fauteuils, les plus belles dames de la société havanaise exhibaient leurs charmes, et dans les salons, on trouvait tout ce que La Havane peut offrir de mieux en matière de sexe faible. Le très excellent capitaine général et sa famille estimée occupaient également leur loge.[22]

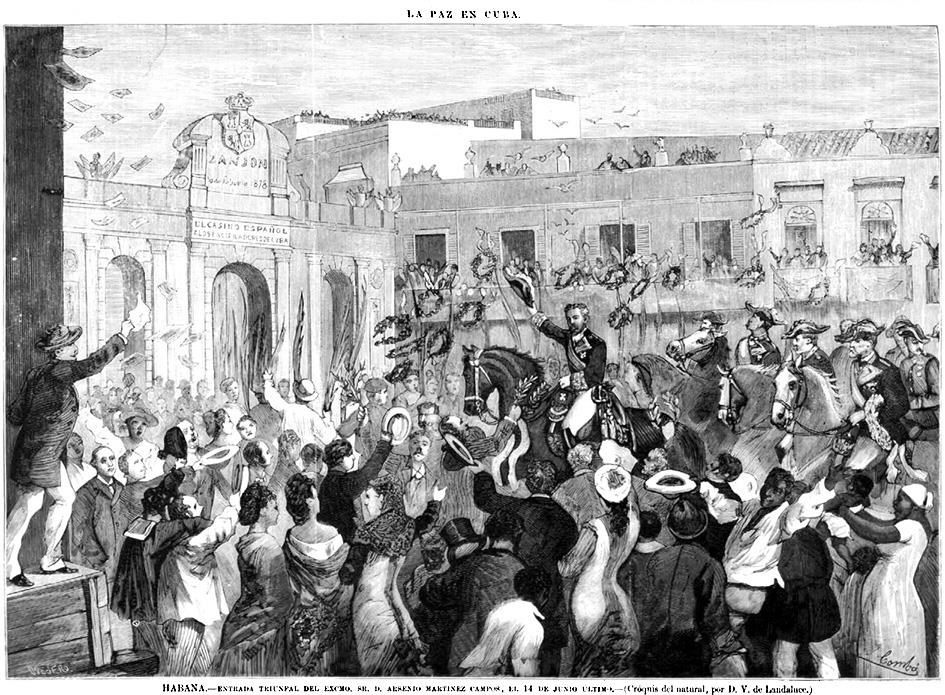

Cela

ne faisait que quelques semaines que le général Arsenio Martínez Campos était

arrivé à La Havane, investi des pouvoirs de capitaine général de l'île de Cuba.

(IMAGE 03) Ses futures actions dans la "Guerre

de dix ans" lui vaudront le surnom de "pacificateur", puisqu'il

obtient la cessation des hostilités avec le Mambi grâce au pacte de Zanjon.

Quelques jours après la signature de cet accord, en février 1878, le Théâtre

Payret commença à s'appeler Teatro de la Paz jusqu'en novembre de l'année

suivante, date à laquelle il reprit le nom de son propriétaire.

Ses futures actions dans la "Guerre

de dix ans" lui vaudront le surnom de "pacificateur", puisqu'il

obtient la cessation des hostilités avec le Mambi grâce au pacte de Zanjon.

Quelques jours après la signature de cet accord, en février 1878, le Théâtre

Payret commença à s'appeler Teatro de la Paz jusqu'en novembre de l'année

suivante, date à laquelle il reprit le nom de son propriétaire.

Pour la deuxième saison, Alice Urban est à nouveau à la tête de la distribution, cette fois avec le ténor aragonais Antonio Aramburo (1838-1912),[23] célèbre interprète de La Forza del destino, qui l'avait rendu populaire à Paris (1876), ainsi que dans certaines villes italiennes : Faenza (1875) et Bergame (1876).[24] Cette interprétation suscitait un intérêt particulier chez les habitants de La Havane pour ce nouvel opéra, annoncé comme le point culminant de la saison. Pour la première fois, un opéra de Verdi serait créé à La Havane sur une scène autre que le Tacon.[25]

L'intrigue

alambiquée, tirée du drame romantique espagnol du Duc de Rivas,[26] pleine

d'adversités que le destin réserve aux protagonistes du début à la fin tragique

de quatre actes très longs, a valu à cette œuvre d'être considérée comme une

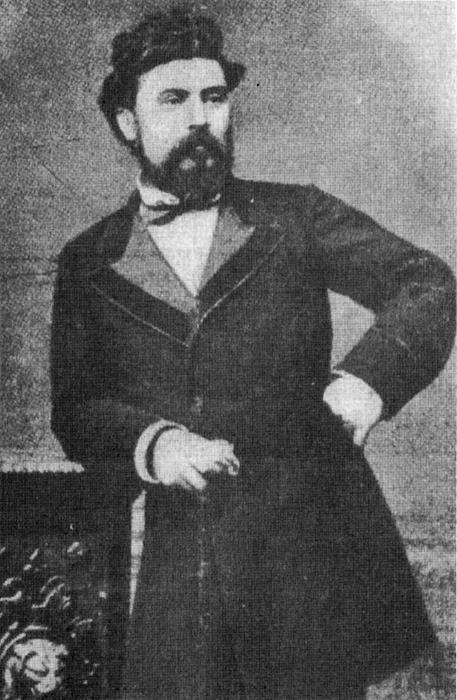

malchance dans le monde théâtral superstitieux.[27] Aramburo, quant à

lui, s'est identifié au malheureux personnage au point de souffrir de crises

névrotiques qui l'ont amené à suspendre ses représentations et à adopter un

tempérament sombre, attribué à sa ressemblance physique avec l'anti-héros,

selon la description des auteurs. (IMAGE 04)

La première de La Forza à La Havane eut lieu le 23 novembre 1878.[28] La presse se déclarait quelque peu déçue par la mise en scène et la prestation des chanteurs. Quelques semaines plus tard, la saison s'acheva brutalement et la compagnie ne put tenir ses engagements envers le public, qui "perd une partie de l'abonnement qu'il avait avancé".[29]

Cet incident est à l'origine de l'explication populaire qui attribue les malheurs de Don Joaquín et de son théâtre au célèbre opéra. Cependant, la "jettatura" italienne se transforma bientôt en "bilongo" créole, car certains amis de Joaquim Payret les attribuèrent à sa relation intime avec une femme nommée María del Pino. Celle-ci, après avoir collaboré financièrement aux premières entreprises de son amant, s'estima lésée en se sentant rejetée et non payée, et consacra ses derniers jours à crier à haute voix devant l'édifice une malédiction qui affecterait non seulement l'ancien boucher catalan, mais aussi sa famille et son théâtre jusqu'à la fin de sa vie. Cette femme obstinée, voyant sa fin approcher, demanda dans son testament que le corbillard qui l'emmenait au cimetière s'arrête cinq minutes à l'angle du Prado et de San José.[30] Sa volonté fut respectée à la lettre, et le sort qu’elle avait jeté commença à se concrétiser presque immédiatement avec l'ouragan susmentionné qui arrachait la charpente du toit de l'édifice encore en construction !

Outre d'autres accidents dangereux et couteux - comme un début d'incendie le jour de l'inauguration, le bris d'un grand miroir dans le foyer et la mort d'un machiniste tombé des cintres -, des revers financiers dus à des défaillances d'artistes et à une mauvaise organisation de l'entreprise se succèdent d'année en année. Les dettes de Payret atteignérent des proportions conséquences et, harcelé par ses créanciers, il fut contraint à se déclarer en faillite. Le Trésor saisit alors le bâtiment[31] en confiant à l'ingénieur Sagastizábal la gestion du théâtre en tant qu'administrateur et directeur artistique.

Peu

de temps auparavant, don Joaquín avait réussi à envoyer sa fille Inés (IMAGE 05) en Europe pour parfaire sa technique

pianistique au Conservatoire de Paris, où l'un de ses professeurs cubains,

Ignacio Cervantes (1847-1905), avait achevé sa formation avec les honneurs d'un

premier prix. Selon certaines sources, la jeune femme aurait même reçu des

leçons du réputé maître Charles Alkan (1813-1888) au sein de la célèbre

institution française.[32]

À l'annonce de la déconfiture de son père, la jeune fille retournait à Cuba et,

le 21 janvier 1883 - date du sixième anniversaire du théâtre -, elle participait

à une "soirée littéraire au profit de Joaquim Payret "dans le but de

réunir une petite somme suffisante pour que ma fille termine ses études

artistiques à Paris".[33]

En effet, la jeune femme, "pianiste accomplie qui rivalise à Paris avec

les meilleurs, et qui n'a besoin que d'un diplôme pour apparaître comme un

véritable professeur"[34],

parvint à rentrer en France grâce aux fonds recueillis et terminait avec succès

son récital de fin d'études à la salle Érard de Paris le 19 janvier de l'année

suivante, selon un journal de La Havane.[35]

en Europe pour parfaire sa technique

pianistique au Conservatoire de Paris, où l'un de ses professeurs cubains,

Ignacio Cervantes (1847-1905), avait achevé sa formation avec les honneurs d'un

premier prix. Selon certaines sources, la jeune femme aurait même reçu des

leçons du réputé maître Charles Alkan (1813-1888) au sein de la célèbre

institution française.[32]

À l'annonce de la déconfiture de son père, la jeune fille retournait à Cuba et,

le 21 janvier 1883 - date du sixième anniversaire du théâtre -, elle participait

à une "soirée littéraire au profit de Joaquim Payret "dans le but de

réunir une petite somme suffisante pour que ma fille termine ses études

artistiques à Paris".[33]

En effet, la jeune femme, "pianiste accomplie qui rivalise à Paris avec

les meilleurs, et qui n'a besoin que d'un diplôme pour apparaître comme un

véritable professeur"[34],

parvint à rentrer en France grâce aux fonds recueillis et terminait avec succès

son récital de fin d'études à la salle Érard de Paris le 19 janvier de l'année

suivante, selon un journal de La Havane.[35]

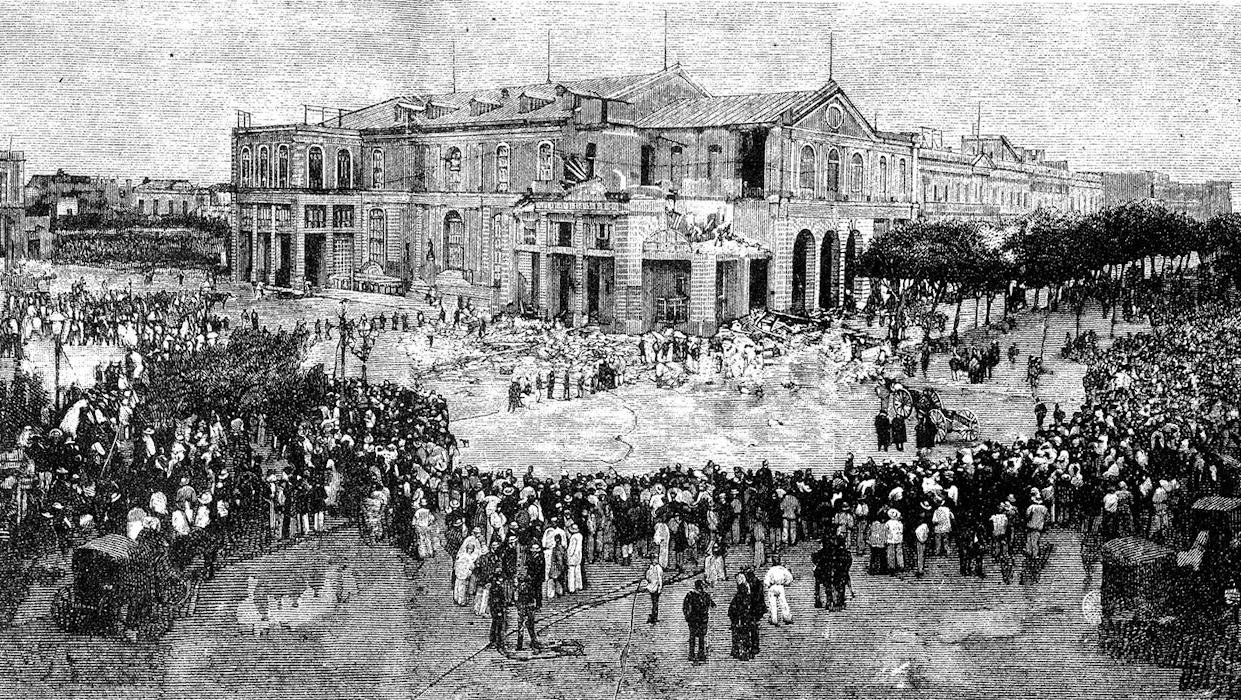

Cette

soirée de bienfaisance a été l'une des dernières représentations sur la

malheureuse scène. À peine un mois et demi plus tard, une violente tempête s'abattait

sur La Havane pendant deux jours et les pluies diluviennes inondèrent le toit

du bâtiment, dont les canalisations étaient bouchées. Le poids de l'eau

accumulée rompit la poutre principale qui soutenaient le toit et, le dimanche

11 mars 1883, tout l'angle Prado-San José s'effondre (IMAGE 06) causant la mort de Sagastizábal et de deux autres personnes assises

dans le café-théâtre situé au rez-de-chaussée. Le célèbre journaliste et

dramaturge Fernando Costa, qui habitait à l'entresol de l'immeuble, s'en sortait

indemne avec sa famille, bien qu'il eût subi de graves contusions. Les forces

de l'ordre et quelques pompiers du Comercio, dont Sagastizábal était l'un des

membres fondateurs, participaient immédiatement aux opérations de sauvetage et

de désincarcération.[36]

causant la mort de Sagastizábal et de deux autres personnes assises

dans le café-théâtre situé au rez-de-chaussée. Le célèbre journaliste et

dramaturge Fernando Costa, qui habitait à l'entresol de l'immeuble, s'en sortait

indemne avec sa famille, bien qu'il eût subi de graves contusions. Les forces

de l'ordre et quelques pompiers du Comercio, dont Sagastizábal était l'un des

membres fondateurs, participaient immédiatement aux opérations de sauvetage et

de désincarcération.[36]

Suite à cette dernière catastrophe, la mairie remettait l'édifice aux enchères, cette fois à un prix bien inférieur à sa valeur primaire (162 853 pesos or) et l'offrait aux héritiers de Don Pancho Marty[37] pour 10 000 pesos qui refusaient. C'est l'homme d'affaires impresario de cirque Don Santiago Pubillones[38] qui l’achetait aux enchères afin de commencer la reconstruction. Cependant, comme il ne pouvait remplir les conditions du contrat, par une nouvelle adjudication en 1890 c'est finalement le docteur Anastasio Saaverio[39] qui acquérait le Théâtre Payret.

Pendant

ce temps, Don Joaquín essayait de se refaire une place : [...] il

installait une boucherie sur la rue de Galiano[40],

en face de l'église de Monserrate, mais cette situation ne put durer que

quelques mois. Ne pouvant pas payer les dettes qu’on lui réclamait, ce commerce

fut également saisi. Il alla ensuite vivre chez un ami et tomba rapidement

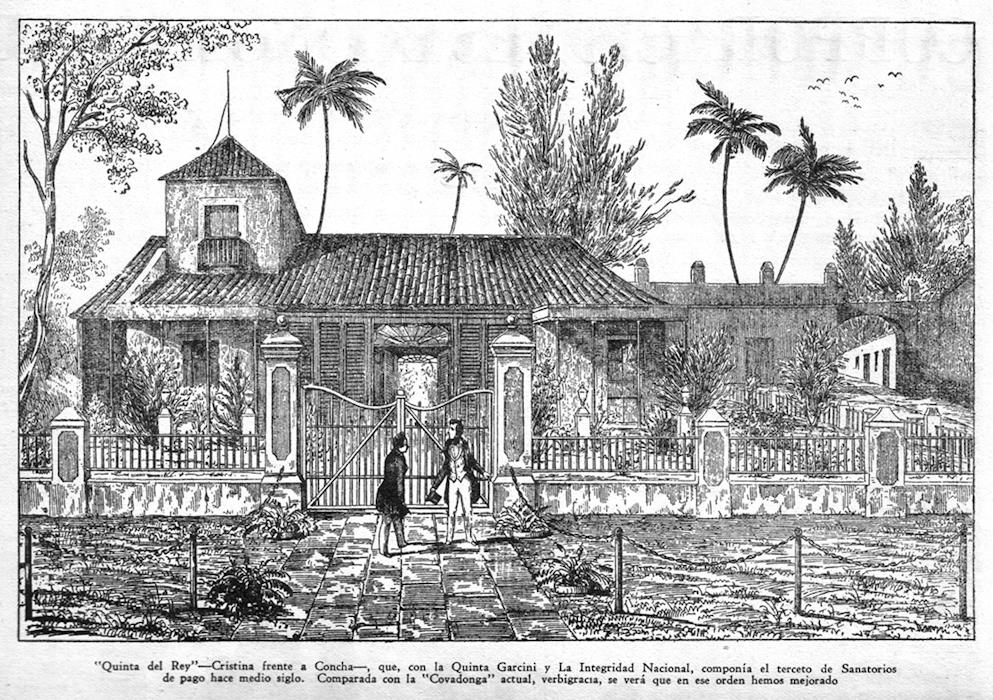

malade. Le 20 décembre 1884, il mourut à l'hôpital Quinta del Rey[41] (IMAGE 07) abandonné par tous ceux qui le flattaient

quand il avait de l'argent, et la Société Catalane de Bienfaisance l'enterra

avec des aumônes.[42]

abandonné par tous ceux qui le flattaient

quand il avait de l'argent, et la Société Catalane de Bienfaisance l'enterra

avec des aumônes.[42]

Le reste de la famille réussit à s'installer en France, où elle arriva en 1892. Apparemment, leurs descendants immédiats ont également subi la malédiction de María del Pino, puisque sa filIe Inés est morte quelques années après son arrivée en France et que son petit-fils, également appelé Joaquín Payret, est mort en 1918 à l'âge de 22 ans en combattant dans les rangs alliés en France pendant la Première Guerre mondiale.[43]

Pendant les huit longues années de fermeture du théâtre, les bâtiments partiellement en ruines se sont dégradés, devenant un urinoir public et un refuge pour les sans-abris, les délinquants et les aliénés, selon les publications de l'époque.[44]

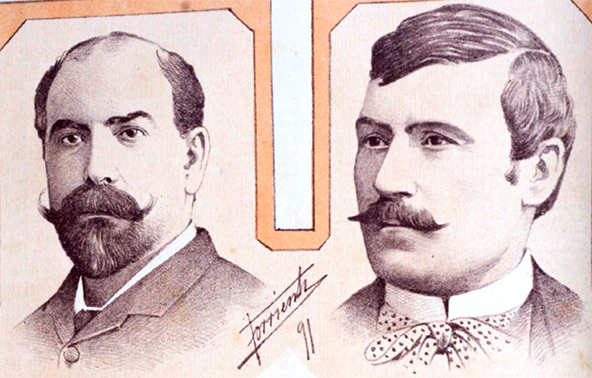

Après

une restauration laborieuse, le nouveau propriétaire pouvait enfin rouvrir le théâtre,

équipé d'un nouvel éclairage électrique. Le 20 janvier 1891 s'ouvrait la

traditionnelle saison d'opéras italiens, dirigée à cette occasion par le duo

d'entrepreneurs Aramburo-Antón. (IMAGE 08) La

compagnie, qui venait de se produire à Buenos Aires, faisait ses débuts dans

l'opéra Aïda de Verdi, avec le ténor Andrés Antón (1853-1933)[45] dans le rôle de

Radamés. Antonio Aramburo - une vieille connaissance du public de La Havane -

devait se produire le troisième soir, mais, faisant preuve de beaucoup de

ténacité et d’excentricité, il refusa de chanter, invoquant une affection des

cordes vocales. Un mois entier s'écoula sans que le ténor capricieux ne

remplisse son contrat, obligeant son collègue à couvrir tous ses rôles. Face à

la protestation des abonnés, et fort de l'avis des docteurs Jover et Romero,

Saaverio résilia le contrat d'Aramburo et confia la fin de la saison à Antón,

qui devenait ainsi le héros de la saison.

La

compagnie, qui venait de se produire à Buenos Aires, faisait ses débuts dans

l'opéra Aïda de Verdi, avec le ténor Andrés Antón (1853-1933)[45] dans le rôle de

Radamés. Antonio Aramburo - une vieille connaissance du public de La Havane -

devait se produire le troisième soir, mais, faisant preuve de beaucoup de

ténacité et d’excentricité, il refusa de chanter, invoquant une affection des

cordes vocales. Un mois entier s'écoula sans que le ténor capricieux ne

remplisse son contrat, obligeant son collègue à couvrir tous ses rôles. Face à

la protestation des abonnés, et fort de l'avis des docteurs Jover et Romero,

Saaverio résilia le contrat d'Aramburo et confia la fin de la saison à Antón,

qui devenait ainsi le héros de la saison.

Ce

fut l'un des derniers revers du célèbre Théâtre rouge (Coliseo Rojo) de La

Havane, comme on appelait le Payret en raison de la couleur prédominante dans

la décoration de la salle (IMAGES 091917.jpg ) - 10

- 101917.jpg ) - 11

- 11 ), peut-être

le dernier d'importance majeure. Mais, les années de la guerre séparatiste

avaient à nouveau assombri le pays à la fin du XIXe siècle, et La Havane et ses

théâtres ne purent pas y échapper, bien que la capitale s’efforçât d'apparaître

normale. Un beau geste de Saaverio au cours de ces années fut de placer dans le

foyer du Théâtre Payret un portrait de Don Joaquín, une huile commandée au

peintre cubain Aurelio Melero (1870-1929)[46].

(IMAGE 12)

), peut-être

le dernier d'importance majeure. Mais, les années de la guerre séparatiste

avaient à nouveau assombri le pays à la fin du XIXe siècle, et La Havane et ses

théâtres ne purent pas y échapper, bien que la capitale s’efforçât d'apparaître

normale. Un beau geste de Saaverio au cours de ces années fut de placer dans le

foyer du Théâtre Payret un portrait de Don Joaquín, une huile commandée au

peintre cubain Aurelio Melero (1870-1929)[46].

(IMAGE 12).jpg ) Dès lors, le Payret renaissait et connut

une série ininterrompue de triomphes qui en firent l'un des principaux théâtres

de La Havane dans la vie culturelle de la capitale.

Dès lors, le Payret renaissait et connut

une série ininterrompue de triomphes qui en firent l'un des principaux théâtres

de La Havane dans la vie culturelle de la capitale.

La

première cubaine de l'opéra La bohème de Puccini, le 28 octobre 1899, avec la

soprano cubaine Chalía Herrera, (IMAGE 13) qui

avait fait ses débuts l'année précédente au prestigieux Metropolitan de New

York. Lors de la représentation à La Havane, elle était accompagnée par le

ténor et impresario Michele Sigaldi, qui avait été professionnellement lié à

elle pendant plusieurs saisons présentées au Mexique et dans la zone des

Caraïbes. Cette année-là, ils ont également présenté ensemble l'opéra Fedora

de Giordano. Deux ans plus tard, Chalia revient dans l'opéra de Puccini,

qui est un triomphe définitif, car "dans aucun autre rôle elle ne gaspille

les trésors de son indéniable talent comme dans celui de Mimí"[47]. L'année

suivante, elle retourne à La Havane et, en 1914, elle effectue une dernière

visite à Cuba. Elle retourne aux États-Unis, où elle enseigne constamment jusqu'en

1946, lorsque, en débarquant et en embrassant le sol cubain, elle déclare avec

émotion : "Je viens mourir dans ma patrie" et chante la habanera Tú -

"En Cuba, la isla hermosa del ardiente sol..." (À Cuba, l'île

magnifique du soleil ardent...) ; elle est âgée de 82 ans. Dans plusieurs interviews, elle évoque son amitié avec

Máximo Gómez,[48]

ses contributions monétaires à la cause de l'indépendance, la première de

l'opéra Patria d'Hubert de Blanck en 1899,[49] ses triomphes au

théâtre Payret, ses plus de cent enregistrements sonores[50] qui ont fait

d'elle l'une des premières voix féminines à enregistrer des cylindres et des

disques au début du siècle... Elle fut décorée de l'Ordre national du mérite

"Carlos Manuel de Céspedes", mais au lieu d'une pension, elle reçut

une botella,[51]

qui disparut lorsque le dirigeant qui l'avait accordée changea et que la

soprano mourut dans la misère deux ans plus tard.

qui

avait fait ses débuts l'année précédente au prestigieux Metropolitan de New

York. Lors de la représentation à La Havane, elle était accompagnée par le

ténor et impresario Michele Sigaldi, qui avait été professionnellement lié à

elle pendant plusieurs saisons présentées au Mexique et dans la zone des

Caraïbes. Cette année-là, ils ont également présenté ensemble l'opéra Fedora

de Giordano. Deux ans plus tard, Chalia revient dans l'opéra de Puccini,

qui est un triomphe définitif, car "dans aucun autre rôle elle ne gaspille

les trésors de son indéniable talent comme dans celui de Mimí"[47]. L'année

suivante, elle retourne à La Havane et, en 1914, elle effectue une dernière

visite à Cuba. Elle retourne aux États-Unis, où elle enseigne constamment jusqu'en

1946, lorsque, en débarquant et en embrassant le sol cubain, elle déclare avec

émotion : "Je viens mourir dans ma patrie" et chante la habanera Tú -

"En Cuba, la isla hermosa del ardiente sol..." (À Cuba, l'île

magnifique du soleil ardent...) ; elle est âgée de 82 ans. Dans plusieurs interviews, elle évoque son amitié avec

Máximo Gómez,[48]

ses contributions monétaires à la cause de l'indépendance, la première de

l'opéra Patria d'Hubert de Blanck en 1899,[49] ses triomphes au

théâtre Payret, ses plus de cent enregistrements sonores[50] qui ont fait

d'elle l'une des premières voix féminines à enregistrer des cylindres et des

disques au début du siècle... Elle fut décorée de l'Ordre national du mérite

"Carlos Manuel de Céspedes", mais au lieu d'une pension, elle reçut

une botella,[51]

qui disparut lorsque le dirigeant qui l'avait accordée changea et que la

soprano mourut dans la misère deux ans plus tard.

La

première cubaine de La Viuda alegre a également eu lieu au théâtre

Payret le 9 octobre 1909. (IMAGE 14).jpg ) Le succès

de ce titre a établi un record dans les annales du théâtre cubain de l'époque -

plus de 150 représentations en quelques mois -[52]

et a consolidé la carrière de l'actrice mexicaine Esperanza Iris (1888-1962). Elle

s'était spécialisée dans le genre de l'opérette viennoise au cours des trois

décennies suivantes, durant lesquelles le Payret était devenu son théâtre de

prédilection ; le public cubain se souviendra toujours d’elle comme de la

meilleure interprète du très célèbre titre de Franz Lehar.

Le succès

de ce titre a établi un record dans les annales du théâtre cubain de l'époque -

plus de 150 représentations en quelques mois -[52]

et a consolidé la carrière de l'actrice mexicaine Esperanza Iris (1888-1962). Elle

s'était spécialisée dans le genre de l'opérette viennoise au cours des trois

décennies suivantes, durant lesquelles le Payret était devenu son théâtre de

prédilection ; le public cubain se souviendra toujours d’elle comme de la

meilleure interprète du très célèbre titre de Franz Lehar.

Ana

de Glavary, la protagoniste de La Viuda alegre, la plus célèbre de ces

opérettes, portée à la scène par Esperanza Iris [...] est sans aucun doute le

personnage dont rêvait l'auteur. Dans chaque numéro musical, Iris fait jouer

les ressorts scéniques qui [...] répondent parfaitement aux sensations

recherchées. Dans la "valse" du deuxième acte [par exemple], elle a

le pouvoir d'émouvoir le public [...][53]

(IMAGE 15).jpg )

À Cuba, elle est nommée "impératrice de l'opérette" et, lors d'une visite tardive de la vedette dans la capitale cubaine en 1953, elle reçoit le titre de "fille adoptive de La Havane". Mais cette pièce emblématique du genre viennois a également été présentée au Payret, en 1912 dans sa version originale, avec Emilie Schoenfeld et Angelo Lippick, et l'année suivante dans une version française, interprétée par la mezzo-soprano Alice Cortez, qui a chanté "Anne de Glavary" - qui dans la version française s'appelle Missia Palmieri – " avec une ferveur artistique et une habileté admirables".[54]

À la fin de l'année 1917, la presse de La Havane s'enflamme à l'annonce de la représentation imminente de Sarah Bernhardt au théâtre Payret. La nouvelle intéresse doublement le public cubain, puisqu'il s'agit également d'une vieille connaissance des scènes de la capitale qui a laissé le souvenir de scandales lors de son précédent séjour, provoqués par les excentricités de son caractère et de ses habitudes. Cette première saison proposée au théâtre Tacon a été tout aussi mémorable du point de vue artistique qu'économique et reste dans les annales du théâtre cubain du XIXe siècle. On raconte que les 15 représentations offertes à cette occasion avaient rapporté à l’actrice un bénéfice net de plus de 200 000 francs. Une fois le pays quitté, elle avait continué à faire parler d'elle avec des déclarations peu gracieuses que l’on peut résumer avec cette phrase : "un pays de sauvages en habit noir". En effet, les spectateurs cubains avaient certaines habitudes exagérées pour manifester leur admiration et leur enthousiasme pour un spectacle avec des applaudissements et des cris, sans même craindre d’interrompre le spectacle, ainsi qu'en jetant des fleurs, des chapeaux, des pigeons, bref, n'importe quel objet à portée de main sur la scène, ou en faisant irruption dans les loges pendant les entractes. La vérité est que, à tort ou à raison, le jugement de Sarah Bernhardt resta profondément ancré dans la susceptibilité du public cubain depuis plusieurs décennies. Et lorsque son retour fut annoncé, de vieilles blessures ont été rouvertes. Cette fois, cependant, le public cubain allait être confronté à une Sarah différente, pour laquelle trente années s'étaient écoulées. Les commentaires dans les cafés sur le sujet devinrent sarcastiques, insinuant que l'actrice vieillissante était financièrement contrainte de poursuivre sa carrière, malgré une sévère limitation de ses mouvements due à l'amputation d'une jambe trois ans plus tôt (1915), qui l’obligeait à un spectacle statique. Néanmoins, l'actrice avait conservé intact son incomparable instrument, cette voix capable de véhiculer les émotions humaines les plus variées et, par conséquent, de communiquer un large éventail d'émotions.

L'ancienne actrice française débarquait enfin à La Havane le lundi 18 février 1918, dix mois avant la signature de l'armistice qui mettait fin à la Première Guerre mondiale. La Marseillaise accompagnait l'accueil protocolaire d'un groupe de personnalités.

Le

lendemain, c'était la première représentation au Théâtre Payret. Le répertoire

de la compagnie dramatique se composait des mêmes titres que lors de ses

récentes représentations à New York, et la distribution identique à celle qui

avait joué au Knickerbocker Theatre à Broadway entre le 1er et le 15 septembre

de l'année précédente.[55]

(IMAGE 16)1918.jpg ) La pièce interprétée lors de la

première - The Death of Cleopatra, de Maurice Bernhardt et Henry Cain,

avec M. Gervais dans le rôle de Marc-Antoine - et les représentations suivantes

jusqu'au 22, suggèrent que le répertoire de Sarah Bernhardt dans ses dernières

années se limitait à de courtes

pièces ou à des scènes célèbres de ses anciens grands succès en raison de son

âge avancé et de son handicap physique : La Dame aux camélias (dernier

acte), Le Marchand de Venise (scène du procès), l'Aiglon (Le

Busard) d'Edmond Rostand), Le procès de Jeanne d'Arc d'Émile Moreau et le

Théâtre au Champ d'Honneur.

La pièce interprétée lors de la

première - The Death of Cleopatra, de Maurice Bernhardt et Henry Cain,

avec M. Gervais dans le rôle de Marc-Antoine - et les représentations suivantes

jusqu'au 22, suggèrent que le répertoire de Sarah Bernhardt dans ses dernières

années se limitait à de courtes

pièces ou à des scènes célèbres de ses anciens grands succès en raison de son

âge avancé et de son handicap physique : La Dame aux camélias (dernier

acte), Le Marchand de Venise (scène du procès), l'Aiglon (Le

Busard) d'Edmond Rostand), Le procès de Jeanne d'Arc d'Émile Moreau et le

Théâtre au Champ d'Honneur.

Ce dernier titre - une pièce anonyme créée par l'actrice à Londres deux ans plus tôt - fait allusion à la célèbre victoire française sur les troupes allemandes à Verdun pendant la Première Guerre mondiale. Après la première représentation, on publia que la pièce avait été écrite par un officier français mort à la guerre, homosexuel de surcroît, mais la presse de La Havane ne fit aucune allusion à ce fait.

À la fin de ses représentations au Payret, Sarah Bernhardt se produisit dans les villes de Cienfuegos, Santa Clara, Santiago de Cuba, Camagüey et Cárdenas, et le 8 mars, elle réapparaissait à La Havane, cette fois au Théâtre National, pour deux représentations avec des prix plus abordables au cours desquelles elle fit ses adieux à cette "ville d'indigènes".

Mais le théâtre Payret a aussi réservé des moments forts au genre frivole avec la présence du Bataclan parisien de Madame Bénédicte Rasimi en 1925 et la figure inégalée de La Bella Chelito, qui "fit trembler La Havane"[56] en 1909 avec son très célèbre et piquant cuplé La Pulga (La Puce). [N.D.Tr. Cuplé: genre musical espagnol qui est une chanson populaire légèrement satirique et licencieuse.]

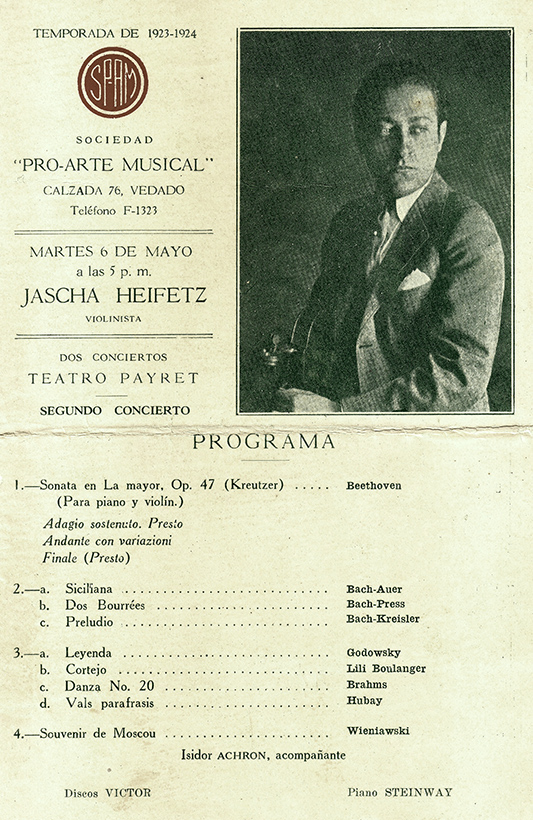

Le

ballet d'Anna Pavlova (1915), (IMAGE 17).jpg ) Antonia

Mercé dite "La Argentina" (1917) et les chœurs ukrainiens

(1924) y ont également trouvé leur place, tout comme les concerts de musique

classique organisés par le Pro Arte Musical pour ses membres exclusifs. En

1925, fut engagé l'orchestre symphonique de New York sous la direction de

Walter Damrosch, et vinrent à Cuba, à plusieurs reprises, les violonistes

russes Jascha Heifetz (IMAGE 18)

Antonia

Mercé dite "La Argentina" (1917) et les chœurs ukrainiens

(1924) y ont également trouvé leur place, tout comme les concerts de musique

classique organisés par le Pro Arte Musical pour ses membres exclusifs. En

1925, fut engagé l'orchestre symphonique de New York sous la direction de

Walter Damrosch, et vinrent à Cuba, à plusieurs reprises, les violonistes

russes Jascha Heifetz (IMAGE 18) et Mischa

Elman, ainsi que les pianistes Wilhelm Backhaus (allemand) et Alfred Cortot

(franco-suisse), parmi d'autres grands virtuoses.

et Mischa

Elman, ainsi que les pianistes Wilhelm Backhaus (allemand) et Alfred Cortot

(franco-suisse), parmi d'autres grands virtuoses.

La crise économique de 1929, qui secoue le monde et l'apparition du cinéma parlant à la même époque, provoquent un virage à 180 degrés dans le monde du spectacle. Le spectacle "en direct" trouve dans le nouveau langage artistique et technique son concurrent le plus dangereux. À La Havane, la crise politique provoquée par la dictature de Machado et la période agitée qui a suivi son renversement ont exacerbé ce panorama mondial. À l'exception de trois théâtres - Alhambra, Martí et Principal de la Comedia - les autres théâtres de La Havane - y compris le Payret - deviennent des "salles de cinéma", et ce n'est que sur quelques grandes scènes que se déroulent quelques spectacles de variétés entre les films, permettant aux artistes populaires cubains de gagner leur pain quotidien.

Au

milieu des années 40, la rumeur veut que les héritiers de Saaverio vendent le théâtre

Payret. En fait, les successeurs de Falla et Gutiérrez, magnats de l'industrie

sucrière, achètent le théâtre afin de construire un nouvel immeuble de bureaux,

qui respecterait néanmoins l'espace du théâtre pour la fonction pour laquelle

il a été conçu. En peu de temps, les habitants de La Havane assistent à la

démolition de l'ancien théâtre

(IMAGE 19).jpg ) et

voient monter les nouveaux murs - selon les plans de l'architecte cubain

Eugenio Batista - jusqu'à ce que le nouveau Payret soit achevé avec son aspect

et sa capacité actuels : "Les gradins du théâtre [admettent] 1150

personnes et le balcon [...] 740, soit un total de 1 890 places"[57]

(IMAGES 20

et

voient monter les nouveaux murs - selon les plans de l'architecte cubain

Eugenio Batista - jusqu'à ce que le nouveau Payret soit achevé avec son aspect

et sa capacité actuels : "Les gradins du théâtre [admettent] 1150

personnes et le balcon [...] 740, soit un total de 1 890 places"[57]

(IMAGES 20.jpg ) - 21

- 211961.jpg ) )

La décoration sobre et élégante de la

nouvelle salle fait la part belle aux reliefs de la sculptrice Rita Longa qui

recréent les neuf muses de la mythologie grecque et L'Illusion dans le foyer

(IMAGE 22)

)

La décoration sobre et élégante de la

nouvelle salle fait la part belle aux reliefs de la sculptrice Rita Longa qui

recréent les neuf muses de la mythologie grecque et L'Illusion dans le foyer

(IMAGE 22).jpg ) .

Le peintre de scène Fernando Tarazona a

également été chargé de restaurer la peinture à l'huile de Melero à l'effigie

de Payret. Lors de l'inauguration, le 10 septembre 1951, la première du film

espagnol Pequeñeces, réalisé par Juan de Orduña et interprété par Aurora

Bautista et Jorge Mistral, est présentée à La Havane. L'excellente actrice

hispanique se rend à La Havane et participe à l'ouverture en déclamant des vers

de Lorca et de Juana de Ibarbourou. Cette représentation spéciale a rapporté la

somme de 5 620,00 dollars, entièrement reversée à la Ligue contre le cancer,

institution dont Eutimio Falla Bonet était membre.[58]

.

Le peintre de scène Fernando Tarazona a

également été chargé de restaurer la peinture à l'huile de Melero à l'effigie

de Payret. Lors de l'inauguration, le 10 septembre 1951, la première du film

espagnol Pequeñeces, réalisé par Juan de Orduña et interprété par Aurora

Bautista et Jorge Mistral, est présentée à La Havane. L'excellente actrice

hispanique se rend à La Havane et participe à l'ouverture en déclamant des vers

de Lorca et de Juana de Ibarbourou. Cette représentation spéciale a rapporté la

somme de 5 620,00 dollars, entièrement reversée à la Ligue contre le cancer,

institution dont Eutimio Falla Bonet était membre.[58]

L'histoire des soixante dernières années du Payret est plus liée au cinéma qu'aux spectacles, même si, jusqu'au début des années 1960 il a servi de scène à certains programmes importants comme un festival de jazz inauguré par le leader afro-américain Robert Williams, avec la participation massive de tous les jazzmen cubains (1963).[59]

En 1989, le théâtre, qui s'appelait depuis des années le cinéma-théâtre Payret, est devenu le Centre culturel Payret comprenant la salle principale, une salle vidéo et la salle de l'Alhambra. L'institution est également l'un des lieux permanents des festivals internationaux du nouveau cinéma latino-américain, qui connaissent un grand succès depuis trente-sept ans.

En décembre 2018, certains sites numériques ont répandu une rumeur[60] sur un projet de démolition du bâtiment Payret en vue de la construction d'un grand immeuble qui couvrirait tout le bloc entre les rues Prado, San José, Zulueta et Teniente Rey. Le mois suivant, Eusebio Leal Spengler, historien de la ville de La Havane et architecte de la restauration de son centre historique, a démenti la nouvelle et réaffirmé l'intention officielle de préserver le bâtiment et son environnement dans les nouveaux plans de construction[61] : « en ce qui concerne l'hôtel Payret, qui sera effectivement construit sur ce bloc, je déclare que cela n'affectera en rien l'intégrité du cinéma-théâtre, mais contribuera plutôt à sa restauration et à sa réouverture en tant que ce qu'il a toujours été, une institution de service public. Le Payret continuera à être un cinéma pour les Cubains [...] »[62]

(IMAGE 23).jpg ) Malheureusement,

la réalisation de cet ambitieux projet a été trop longtemps retardée, en grande

partie - entre autres aspects économiques - à cause de l'émergence de la

pandémie Covid19 qui a paralysé la vie à travers le monde entre 2019 et 2021.

Il semblerait que ces nouveaux déboires soient dus à cette incantation

ancestrale de Maria del Pino qui refuse de disparaître !

Malheureusement,

la réalisation de cet ambitieux projet a été trop longtemps retardée, en grande

partie - entre autres aspects économiques - à cause de l'émergence de la

pandémie Covid19 qui a paralysé la vie à travers le monde entre 2019 et 2021.

Il semblerait que ces nouveaux déboires soient dus à cette incantation

ancestrale de Maria del Pino qui refuse de disparaître !

L'histoire mouvementée du Payret, le seul théâtre havanais du XIXe siècle qui n'a pas changé de nom avec lequel il a été inauguré il y a 147 ans, situé dans la zone privilégiée du parc central, le rend digne de son statut de patrimoine de la capitale cubaine. Comme tous les grands théâtres, il a servi de scène à d'importants événements culturels, politiques et sociaux de la nation. Cette valeur ajoutée justifie les efforts physiques et économiques actuellement investis dans un processus de restauration nécessaire, qui le rendra bientôt aux habitants de La Havane avec toute la splendeur de ses fonctions d'origine.

Enrique Rio Prado

Philologue, linguiste, historien,

professeur de l’Université de La Havane

(juin 2024)

Liste des illustrations avec leurs légendes :

Toutes les images proviennent des archives personnelles de l'auteur, sauf indication contraire.

1. Théâtre Payret, gravure (La Ilustración Española y Americana, 1877).

2. Joaquín Payret vers 1870 (coll. Denis Havard de la Montagne, France).

3. Réception à La Havane du capitaine général Martínez Campos, l'artisan de la paix (La Ilustración Española y Americana, 1878).

4. Antonio Aramburo, ténor espagnol (Archives numériques du Rio Prado).

5. Inés Payret (coll. Denis Havard de la Montagne, France).

6. Effondrement partiel du Théâtre Payret, gravé d'après une photographie (La Ilustración Española y Americana, 1883).

7. Hôpital Quinta del Rey à La Havane, gravure (Diario de la Marina, numéro exceptionnel de 1932).

8. Les ténors-entrepreneurs Antón et Aramburo (El Fígaro, 1891).

9. Théâtre Payret, scène (Le Figaro, 1917).

10. Théâtre Payret, loges, balcons et fosse d'orchestre (Le Figaro, 1917).

11. Immeuble du Théâtre Payret, façade (Archives numériques du Rio Prado).

12. Joaquín Payret, peinture à l'huile d'Aurelio Melero, 1894.

13. Chalía Herrera (Le Figaro, 1899).

14. Théâtre Payret, vers 1910, carte postale ancienne (coll. Denis Havard de la Montagne)

15. Modesto Cid et Esperanza Iris dans La Viuda alegre (Le Figaro, 1909).

16. Sarah Bernhardt au Théâtre Payret, programme, 1918 (Archives numériques du Rio Prado).

17. Anna Pavlova (publicité dans la presse, 1915, Archives numériques du Rio Prado).

18 Jascha Heifetz (programme, 1924, Archives numériques du Rio Prado).

19. Reconstruction du Théâtre Payret, photo (Affiches, 1950).

20 Théâtre Payret, façade et chapiteau du théâtre, photo, 1960 (Archives numériques du Rio Prado).

21 Théâtre Payret, salle, photo 1960 (Archives numériques du Rio Prado).

22 Théâtre Payret, foyer, L'illusion, bronze de Rita Longa (Archives numériques du Rio Prado).

23. Théâtre Payret, aspect du chantier en 2020 (Archives numériques du Rio Prado). A gauche, on aperçoit la façade du Théâtre Payret.

[1] Cet article fait partie d'un ouvrage qui comprend une histoire et une chronologie de l'institution. Une version antérieure a été publiée dans la revue cubaine Revolución y Cultura, (n° 1 de 2017).

[2] Álvaro de la Iglesia, Tradiciones cubanas, p. 303, dit "...il y a 43 ans..." et "...c'était un garçon de quinze ans...".

[3] Je remercie Denis Havard de la Montagne, arrière-arrière-petit-fils de Don Joaquín, pour toutes les informations relatives à la famille Payret et ses conseils et suggestions pour la version finale de cet article.

[4] Gaceta de La Habana, 8 août 1866.

[5] El Espectador, 12 novembre 1870 et 18 mars 1871.

[6] En réalité, la première catégorie de théâtres de La Havane n'est occupée que par le Tacon. L'Albisu, ainsi que l'Esteban à Matanzas (aujourd'hui Sauto) et le Reina à Santiago de Cuba (aujourd'hui Oriente) appartenaient à la deuxième catégorie. Voir Rine Leal, La selva oscura, tome II, p. 92.

[7] Juan de las Cuevas Toraya, 500 ans de constructions en Cuba (Chavín. Servicios Gráficos y Editoriales, La Havane, 2001).

[8] Ce titre ne figure pas dans le catalogue du compositeur. Il s'agit très probablement d'une cantate à quatre voix avec chœur, dédiée par Rossini "au Dr. Nicola di Pignalvero [Nicolás de Peñalvero, noble cubain], à l'occasion de son Imeno [liaison] avec Donna Mª della Concezione nell'Autunno del 1823" (L. Rognoni, Gioaccino Rossini, Ed. Einaudi, p. 461).

[9] Dolores Roldán (Cárdenas, 1844- ?), chanteuse amateur. Elle participe à de nombreux événements caritatifs et a épousé le propriétaire terrien Bernardo Domínguez. C’est la mère des notables Francisco Dominguez (médecin) et Guillermo Dominguez (avocat).

[10] Originaire de La Havane (1832-1907), compositeur et critique musical. Auteur de La Habana artística. Apuntes históricos (La Habana, Imp. del E. M. de la Capitania General, 1891, 687 pages). Radamés Giro, Diccionario enciclopédico de la música cubana. Ed. Letras Cubanas, 2007.

[11] Professeur de chant espagnol, marié à la soprano de La Havane Concepción Cirártegui, première chanteuse professionnelle de Cuba. Voir Jorge A. González. Revista de Música, publiée par le département de musique de la Bibliothèque Nationale José Martí, La Havane, année I, Nº 4, octobre 1960, p. 140-147.

[12] Né à Majorque (1829-1909), compositeur et professeur de violon, chef d'orchestre des théâtres Tacon et Payret à différentes époques (Radamés Giro, op. cit.)

[13] Violoniste belge installé à La Havane (1838-1892). (Radamés Giro, op. cit.)

[14] Flûtiste italien installé à La Havane (1825-1906). (Radamés Giro, op. cit.)

[15] À l'âge de huit ans, Inés Payret s'était produite en public le 31 octobre 1875 dans les Salons du Louvre, jouant des pièces à quatre mains aux côtés du grand virtuose espagnol Isaac Albéniz, alors de passage à La Havane. Ses professeurs à Cuba furent Eugenio Burés, Nicolás Ruiz Espadero et Ignacio Cervantes (Serafín Ramírez, La Habana artística…, 1891, p. 497).

[16] La Voz de Cuba, 23 janvier 1877.

[17] "Figure incontestable de la poésie lyrique de son temps, dont la renommée a atteint son apogée dans les années 70 et 80 du siècle dernier" (Joaquín Martín de Sagarmínaga, Diccionario de cantantes líricos españoles, Fundación Caja de Madrid et Acento Editorial, Madrid, 1997).

[18] Alice Urban a développé une intense carrière internationale à Barcelone, Paris, Milan, Naples, Nice, au cours des années 79 et 80 du XIXe siècle (Serafín Ramírez, op. cit. p. 532).

[19] La basse italienne Paolo Medini a créé le rôle de Ramfis dans l'opéra Aïda de Verdi (Le Caire, Égypte, 24 décembre 1871).

[20] Serafín Ramírez, op. cit. p. 457.

[21] Don Gabriel de Cárdenas y Cárdenas Peñalver y Zayas, chevalier de l'ordre de Calatrava, marquis de Bellavista.

[22] La Voz de Cuba, 25 janvier 1877. Cette répartition du public dans les loges et le parterre - héritée des théâtres européens - est commune à tous les théâtres de La Havane de l'époque.

[23] Joaquín Martín de Sagarmínaga, op. cit.

[24] Thomas G. Kaufman, Verdi et ses principaux contemporains (Garland, New York, 1990, p. 484-494).

[25] En effet, sur les 31 œuvres figurant au catalogue de Verdi, 18 ont été créées à La Havane au cours du XIXe siècle. Toutes au Tacon, à la seule exception de La Forza del destino.

[26] Angel Saavedra, duc de Rivas, Don Álvaro o La fuerza del sino, drame en cinq journées, en prose et en vers (1835).

[27] Pour ne citer qu'un exemple, le grand baryton américain Leonard Warren (1911-1960) est mort sur la scène du Metropolitan de New York en interprétant dans cette œuvre son grand air dont le récitatif commence par les mots "To die, tremendous thing".

[28] Enrique Río Prado, Pasión cubana por Giuseppe Verdi. Las obras y los intérpretes verdianos en La Habana colonial, La Havane, Unión, 2001, p. 105-113.

[29] Serafin Ramirez, op. cit., p. 267.

[30] Guillermo Anckermann, El primer derrumbe del teatro Payret (in Tallia, novembre 1948, p. 5, 27-28).

[31] El Triunfo, 3 octobre 1882.

[32] Serafin Ramirez, op. cit., p. 497.

[33] El Triunfo, 14 janvier 1883.

[34] El Triunfo, 11 janvier 1883.

[35] El Triunfo, 7 mars 1884.

[36] El Triunfo, mardi 13 mars 1883. Les journaux La Voz de Cuba et Diario de la Marina, ainsi que les revues El Museo et La Ilustración Española y Americana ont également été consultés à cette date.

[37] Francisco Marty y Torrens (1786-1866), premier propriétaire du théâtre Tacon.

[38] Santiago Pubillones Díaz (1851-1903), Zurina Verdaguer Pubillones, Del Gran Circo Pubillones, una leyenda de familia (ISBN 13-9781530034574, p. 45).

[39] Anastasio Saaverio Barbales (1849-1911). Médecin et homme politique né à Madrid, directeur de l'hôpital de San Lazaro entre 1881 et 1894. Il a également été maire de La Havane.

[40] El Triunfo, 8 novembre 1883.

[41] Don Joaquín Payret meurt le 20 décembre 1884 (Denis Havard de la Montagne) à Cuba, à l’hôpital « Quinta del Rey » (El Triunfo, 2 janvier 1885).

[42] Guillermo Anckermann, op. cit.

[43] Données fournis par Havard de la Montagne.

[44] El Triunfo, 12 août 1884 et 1er octobre 1885.

[45] Né à Guadalajara en Espagne et mort à La Havane. A alterné avec le ténor Gayarre dans le rôle mythique de La Favorita au Teatro Real de Madrid pendant les saisons 1884 et 1886 (E. Río Prado, Artistas líricos en Cuba, indice biográfico, inédit).

[46] La Union Constitucional, 17 janvier 1894.

[47] Dartagnan, dans La Union Espanola, 26 janvier 1901.

[48] Luis Rolando Cabrera, "Seis cartas desconocidas. El alma tierna y amorosa de Máximo Gómez" (in Bohemia, année 46, n° 24, 13 juin 1954, p. 30, 31 et 112).

[49] J. A. González, La composición operística en Cuba, p. 225-235.

[50] Cristóbal Díaz Ayala, Cuba canta y baila. Discografía de la música cubana, 1898-1925 (Fundación Musicalia, San Juan Puerto Rico, 1994, p. 297-303).

[51] "Poste ou emploi fictif permettant de percevoir un salaire sans travailler" (Tristá y Cárdenas). Pendant les administrations républicaines antérieures à 1959, ces emplois étaient promis et accordés comme des faveurs par des hauts fonctionnaires corrompus en échange de votes aux élections suivantes. Ce système avait vu le jour sous le gouvernement Menocal (1914-1921).

[52] Tomás M. Montero Jr. «157 noches consecutivas La Habana aplaudió “La Viuda Alegre”» (in Bohemia, année 39, nº 11, 16 de mars de 1947. p. 6, 7, 75).

[53] La Union Espanola, 13 janvier 1911.

[54] Diario de la Marina, 20 février 1913.

[55] Internet Broadway Database.

[56] Bernardo Viera Trejo, "La Chelito ! Pensar que esta mujer estremeció La Habana !" (La Chelito ! dire que cette femme a secoué la Havane !) in Bohemia, année 49, n° 6, 10 février 1957.

[57] Eugenio Batista,"El nuevo teatro Payret" (in Arquitectura, novembre 1951, p. 522-528).

[58] "Memoria anual del Comité de Damas (1950-1951)", in Boletín de la Liga contra el Cáncer, social édition, 1951, p. 16. Eutimo Falla Bonet (1905-1967) était un grand-oncle de la Grande Comtesse de Luxembourg, Maria Teresa Mestre Batista.

[59] Leonardo Acosta, Un siglo de jazz en Cuba, (Ediciones Museo de la Música, La Havane, 2012, p. 202-203).