Prix de Rome 1900-1909

Florent SCHMITT - André CAPLET - Gabriel DUPONT - Maurice RAVEL - Aimé KUNC - ROGER-DUCASSE - Albert BERTELIN - Raoul LAPARRA - Raymond PECH - Paul PIERNÉ - Hélène FLEURY-ROY - Victor GALLOIS - Marcel SANUEL-ROUSSEAU - Philippe GAUBERT - Louis DUMAS - Maurice LE BOUCHER - André GAILLARD - Nadia BOULANGER - Édouard FLAMENT - Jules MAZELIER - Marcel TOURNIER

1900

Florent Schmitt vers 1900 ( photo Eugène Pirou, BNF Richelieu ) Né à Blâmont (Meuthe-et-Moselle) le 28 septembre 1870 et mort à Neuilly-sur-Seine le 17 août 1958, Florent Schmitt travailla d'abord à Nancy, auprès de l'organiste Henry Hess qui lui enseigna le piano et de Gustave Sandré l'harmonie, avant de rejoindre le Conservatoire de Paris en 1889. Élève de Dubois, Lavignac, Gedalge, Massenet et Fauré, il concourut à 5 reprises pour le Prix de Rome: en 1896 avec la cantate Mélusine, l'année suivante il remportait le deuxième Second Grand Prix avec la cantate Frédégonde, en 1898 avec la cantate Radegonde, en 1899 avec Callirrhoé et en 1900, il décrochait enfin le premier Premier Grand Prix avec la cantate Sémiramis. Il profita de son séjour à la Villa Médicis pour voyager en Italie, Allemagne, Espagne, Autriche, Maroc... En 1901 il était nommé premier titulaire du grand orgue de l'église Saint-Lambert-de-Vaugirard, que Louis Debierre venait de construire et restera à ce poste durant 20 ans. Membre dès sa fondation en 1909 de la Société Musicale Indépendante, il sera également président de la Société Nationale de Musique (1938). Critique musical renommé, notamment au journal Le Temps (1919-1939), il fut également directeur du Conservatoire de Lyon où il enseigna l'harmonie (1922 à 1924) et succédait à Dukas (1936) à l'Institut. Son catalogue, qui comprend 138 numéro d'opus, est très important et fort varié. Attaché au classicisme, bien que romantique par certains côtés, l'œuvre de Schmitt révèle ces deux tendances, principalement dans sa musique d'orchestre. Il est difficile de ne mentionner ici que ses compositions principales, tant elles sont nombreuses! Citons cependant le Psaume XLXII, pour soprano, chœur, orgue et orchestre; son mimodrame la Tragédie de Salomé; sa musique de scène Antoine et Cléopâtre et celle pour le film Salammbô; son Quintette pour piano et cordes; sa Symphonie concertante pour orchestre et piano; sa tragédie dansée Oriane et le Prince d'Amour et sa Messe en quatre parties pour chœur mixte et orgue, qui est son opus ultime. Qualifié par certains de Titan, il est incontestable que Florent Schmitt est l' un des plus important compositeurs de l'école française.

Heitor Villa-Lobos et Florent Schmitt (à droite) en 1927. ( BNF Richelieu ) D.H.M. (notes provisoires)

Monsieur Kenichi Fujimaki, traducteur de la version en japonais du Traîté de la Fugue de Gedalge, a publié des échantillons audio des exemples musicaux inclus dans cet ouvrage (et autres fugues)

sur la chaîne YouTube des éditions Glycine, avec suivi automatique de la partition.

Cette chaîne propose des fugues de MM. Revel, Messiaen, Rivier, Enesco, Schmitt, Morpain, Malherbe, Boulay, Depecker, Koechlin, Van Doren, Vidal.

Un entretien en 1929 avec Florent Schmitt

Florent Schmitt jouit d'une réputation usurpée : on l’aborde avec circonspection, s’attendant à trouver en lui un homme hérissé, toujours prêt, avec une joie maligne, à « mettre les pieds dans le plat », à vous déconcerter par une saillie bourrue ; et l'on découvre un maître de maison charmant, qui vous attend près d’un bon feu et vous offre un cordial, délicate attention par ces temps de froidure.

Evidemment les coups de boutoir qu’on lui prête (sur la foi de son origine lorraine ?) ne sont pas invention pure. Il a été, il reste combatif, jusques et y compris la mêlée, quand les intérêts de l’offensé qu'il défend, lui paraissent en valoir la peine. Mais il se détend aussi volontiers. Tout au plus la vivacité de son tempérament se manifeste-t-elle encore dans la brusquerie de certains jugements sans appel, et dans son goût pour les réponses en impasse.

Par les fenêtres du salon, on apercevrait si le temps était clair, les pentes bouées de Saint-Cloud ; mais l’horizon est barré par la brume. Des parcs, des maisons de campagne s’échelonnent de chaque côté de la route cirée par la pluie, qui vous grimpe au « Calvaire ». Paysage d’hiver assez mélancolique, mais silence propice au travail. Atmosphère ouatée, engourdissement apaisant de la nature ; la saison n’est pas aux éclats, aux rancunes contre les choses ou contre les hommes...

J’interroge imprudemment Florent Schmitt sur ses années de jeunesse.

Vous voulez savoir qui m’a appris le solfège ? Je n’en ai jamais fait. On a tort de confondre généralement solfège et musique quand l’un est par définition ennemi de l’autre. Ce fatras détestable est cause que la plupart des commençants se rebutent et renoncent. Car si c’est là la musique !... La seule éducation dans cet art est celle de l’oreille. Qu’on fasse entendre aux enfants de la musique, de la vraie musique naturellement ; et qu’on leur épargne les commentaires et les analyses et les démonstrations. Si le sujet a quelque chose dans le ventre, cela suffira. Sinon, tous les solfèges du monde n’y pourront rien.

Votre protestation ressemble bien à une coquetterie du savant harmoniste et orchestrateur que vous êtes.

Par solfège, j’entends seulement les rudiments, inculqués aux enfants sous la férule, à l’âge où ils aimeraient mieux jouer aux billes. Je ne vise ni l’harmonie, ni la fugue, trop négligées au contraire et qu'on ne sait jamais assez.

Vous êtes-vous déjà occupé, directement ou autrement, des questions de pédagogie musicale, qui reviennent périodiquement sur l’eau à l’Instruction publique ?

Je m’en garderai bien. Je hais l’enseignement, n’ayant jamais été capable de donner proprement une leçon. Mais j’ai le droit quand même de nourrir une opinion. Tant qu’on s’obstinera à mettre la charrue devant les bœufs, à enseigner une théorie décharnée avant d’avoir intéressé et retenu des sensibilités, par des auditions de concerts ou de disques, on obtiendra le même résultat qu’aujourd’hui, c’est-à-dire exactement rien.

Dans le jardin de la famille Schmitt, rue des Girondins à Saint-Cloud, vers 1910. De gauche à droite, au 1er rang : Roger Haour, Maurice Ravel, Jeanne et Christiane Pivet. Au 2ème rang : Jane Haour, "Raton" Schmitt et Léon Pivet. Au dernier rang : Paul Sordes, Florent Schmitt, Léon-Paul Fargue et Jeanne Schmitt. ( BNF Richelieu )

Avez-vous eu la chance, de par le milieu où vous avez été élevé, de sentir se cristalliser ainsi en vous le sens et le goût de la musique ?

Assez tard, bien que la torture des gammes ne m’ait pas été épargnée, dès que je fus en âge de me tenir convenablement sur un tabouret. La musique ne s’est révélée à moi qu’à 16 ans ; pour la première fois alors j’ai entendu un orchestre, et j’ai découvert la symphonie en « la ». Vers 17 ans, j’ai commencé à travailler sérieusement, à Nancy, sous la direction de Hess et de Sandré. Deux ans après, je suis entré au Conservatoire de Paris, où j’ai eu pour maîtres Dubois, Lavignac, Gedalge, Massenet et Fauré.

Je pense qu’il est inutile de vous demander lequel a influe le plus profondément pour vous ?

Comme professeur, Gedalge. Lui savait enseigner ; on n’allait jamais le trouver sans profit. Comme directeur de conscience, Fauré. Le contraire même du magister. Il n’avait jamais de crayon quand il s’avisait de noter quelque correction. Il faisait son cours en homme du monde, s’entretenant aussi volontiers de Mme de S. M. et des réceptions du soir que de l’objet même de la leçon. Au surplus jamais sa critique ne heurtait de front et comme pour le plaisir d’écraser le délinquant : deux mots discrets sur l’opportunité peut-être plus grande de telle autre construction, de tel développement plus satisfaisant, et c’était tout, assez pour celui qui savait comprendre la valeur des mots. D’ailleurs l’exemple de l’artiste, une pièce comme le « Septième Nocturne » qu’évitent naturellement les pianistes puisque c’est le plus beau, était plus fécond en enseignement que n’importe quelle explication doctorale.

Avez-vous gardé un bon souvenir de votre séjour à Rome ?

Il m’a coûté assez cher ! Songez donc ! Cinq cantates, « Mélusine », « Frédégonde », Radegonde », Callirhoé », enfin « Sémiramis » en 1900. Je méritais une compensation. Au fait ce prix fut surtout pour moi prétexte à voyager. Pour éviter la ligne droite, j’ai fait des crochets, soit à l’aller, soit au retour, par la Suède, la Turquie ou le Maroc. La mansuétude inépuisable du directeur de l’Ecole a passé l’éponge sur les retards que ces itinéraires compliqués occasionnèrent inévitablement.

En somme, sous prétexte que tout chemin mène à Rome, vous vous êtes arrangé pour y passer le moins de temps possible ! C’est donc que l’attirance du lieu était médiocre.

On tâchait surtout de décrocher une chambre tranquille. Pour le reste !... Pourtant j’y ai rencontré deux amis excellents, l’architecte Bigot et Caplet.

Et vous en avez rapporté une partie de votre « Quintette » et le « Psaume XLVI », sans compter sans doute de nombreuses esquisses jetées sur le papier à Rome ou dans vos équipées aventureuses. Ainsi, auriez-vous écrit, outre le « Psaume », « Salomé », « Antoine et Cléopâtre », « Salammbô », « la Dame d’Abisag », si ces voyages ne vous avaient révélé l’Orient biblique et l’Afrique ?

Je n’en sais rien. Songez que j’aurais pu aller au Groenland et faire de la musique samoyède ! Avec autant de plaisir et aussi peu de système. Si j’ai évoqué l’Orient c’est sans démarquer ses thèmes ; le seul motif d’origine que j’aie exploité, venait des bords de la Mer Morte et figure dans la tragédie de « Salomé ».

Vous que le public considère à juste titre comme soucieux de toujours créer du nouveau, que pensez-vous de toutes les innovations dont on nous accable depuis quelques années ?

Je n’en vois pas tant que cela. Comme prospecteurs, il y a Stravinsky, jusques et y compris les « Noces ». Depuis « Mavra », il piétine. Il y a Schonberg, qui a si admirablement stylisé la fausse note et légitimé la discordance...

Parlez-vous sérieusement ?

Très sincèrement. C’est un convaincu. Je n’ai pas une tendresse spéciale pour sa musique mais je l’admire — et la crains.

Démêlez-vous les raisons qui vous en éloignent ?

Je préfère ne pas les formuler ; il me démontrerait que j’ai tort. Car il manie supérieurement la dialectique. Pourtant sa raison persuasive perd du terrain, même en Allemagne. En France on l’a prôné par mode, sans s’attacher à le vraiment comprendre ; on l’a quitté aussi légèrement...

Ne voyez-vous pas de grands prospecteurs en France ?

Satisfaisons l’amour-propre national. Il y a évidemment Debussy, un très grand, celui-là, mais si discuté qu’on le découvre à peine. Et puis Fauré et Chabrier ; l’un pour l’exemple de sa mélodie et sa profondeur, l’autre pour ses recherches harmoniques et rythmiques. Car c’est Chabrier qui, avant Debussy, a secoué cette harmonie, rigide comme une grille de prison, et ressuscité nos rythmes moribonds. Quant au rôle de Franck, d’autres l’ont célébré, avec plus d’enthousiasme que je ne saurais le faire. Mais il n’y a pas à nier qu’il fut, lui aussi, un grand musicien.

Ainsi Chabrier, si peu joué, à peine discuté, est pour vous un méconnu ?

Avec bien d’autres, oui. D’ailleurs les grands artistes ne sont jamais à la mode puisqu'ils sont de tous les temps. La routine règne, à l’orchestre comme au récital et sur la scène lyrique. Ne devrions-nous pas entendre plus souvent « Le Roi malgré lui », qu’on n’a pas repris depuis quarante ans ? Et les œuvres de Lalo ? Et les symphonies de Dukas, Enesco, Lazzari, Glazounov, Kœchlin et tant d’autres ?

Et parmi les jeunes ?

L’avant-dernière génération a donné Honegger, que ses adulateurs feraient mieux de laisser un peu souffler. Quant aux dernières recrues, elles n’en sont encore qu’aux vagissements. Il y a cependant un instrument dont, à défaut d’autres, ils ont saisi du premier coup la technique : c’est la grosse caisse de la parade foraine. Et le badaud, le stupide public a marché comme un seul homme... je fais d’ailleurs des exceptions, parmi leurs aînés surtout ; Delvincourt, Ibert, Ferroud, Hugon, Clergue, voilà des gens dont on parle peu, mais qui ont des chances de laisser à la postérité autre chose que d’emphatiques ou creuses bagatelles.

Laissons donc les petits derniers à leurs pères nourriciers et revenons, si vous le voulez, à ceux qui, sans savoir où peut-être, guident la musique ? Où nous mènent-ils ?

Cela dépend pour combien de temps. D’ici trois ou quatre ans, jusqu’au prochain tournant de la route et si nous n’avons pas versé avant dans le fossé, nous nous rapprocherons d’une certaine clarté de lignes, d’une simplification harmonique et architectonique ; simplification synonyme en partie de pauvreté. On prétend qu’il est difficile de faire « simple », paradoxe commode, qui camoufle une impuissance à concevoir complexe, à orchestrer « riche ». L’instrumentation est morte aujourd’hui. On ne l’apprend plus. On accouple n’importe quels timbres et on « synthétise » pour réduire les frais d’exécution et ne pas indisposer les chefs d’orchestre. A la scène la même politique s’impose.

Alors la grande misère du théâtre lyrique ?

Trop réelle. Il succombe sous les conventions surannées, le coût des décors, la prétention des solistes, les revendications des choristes, qui ne connaissent guère en fait de discipline et d’eurythmie que celles du syndicat. Le lyrisme n’est pas mort, mais il étouffe. Et ce n’est pas le libérer que de susciter en marge, (essai d’ailleurs plein d’intérêt et très viable), le mélodrame avec chœurs à la manière antique ou la tragédie-ballet à partie vocale développée.

Comment jugez-vous l’attitude de la foule dans cette histoire ?

La foule, elle se moque bien de tout cela, elle aime Perchicot [chanteur de variétés]. Les fadaises romantiques sur son rôle dans l’inspiration de l’artiste s’avèrent avec éclat dénuées de bon sens. L’artiste n’a rien à faire avec elle ; s’il prend ses instructions, il s’avilit. Les gens du monde d’ailleurs ne valent pas mieux, ils sont aussi ignares, avec la suffisance par surcroît. L’artiste travaille pour lui seul et quelques-uns qui sentent comme lui. Tout ira bien s’il sait résister à l’effort de ce petit groupe pour se constituer en chapelle, et s’il renonce à la quiète satisfaction d’avoir jamais mis vraiment à une œuvre la dernière main. L’humilité du perpétuellement inachevé est un des secrets essentiels de la sagesse…

Florent Schmitt retrouve sa sérénité. Un magnifique chat zébré sollicite la caresse anguleuse d’un pied de chaise, et s’installe en rond près du feu, dans la tiédeur où nos propos ne dérangeront plus sa sieste, car son maître m’accompagne jusqu’à la porte. Le jardin est aussi tranquille qu’à mon arrivée. L’harmonie du paysage est devenue si douce qu’on ne se sent vraiment pas le courage d’être misanthrope.

M. Rousseau

(in Le Guide du Concert, 25 janvier 1929)

transcription, numérisation DHM

Château de Compiègne, 5 au 11 mai 1900, les 11 candidats au concours d’essai du Prix de Rome.

De g. à dr. : Roger-Ducasse (assis sur le garde-corps), César-Abel Estyle (derrière), Edouard Trémisot, Léon Moreau, Maurice Ravel, Gabriel Dupont,

Angelin Biancheri, Albert Bertelin, Florent Schmitt (lit le journal), Aymé Kunc (assis sur la 2e marche) et Louis Brisset (assis sur le garde-corps)

(Musica, 1913, coll. DHM) DR.

1901

André CAPLET (1878-1925)

Les candidats au Concours du Prix de Rome 1901 au château de Compiègne.

De g. à dr. : un gardien du château, Gabriel Dupont, Aymé Kunc, un gardien du château, André Caplet, Albert Bertelin, Maurice Ravel

(photo X..., Le Monde musical, 1924) DR.

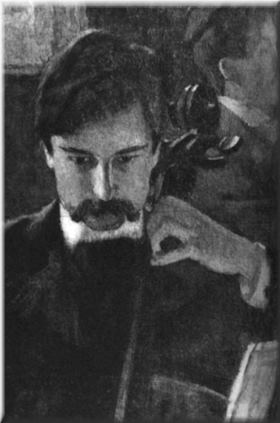

André Caplet (1878-1925),

Grand Prix de Rome 1901,

directeur de la musique

à l'Opéra de Paris ( photo Raoul Autin, 1902 )"Ce qu’il faut mettre en relief d’abord, parce que là réside l’essentiel, c’est du plus loin que je me souvienne, l’attirance toujours exercée sur moi par la mer. Enfant, je restais des heures à flâner au bord des grands bassins du Havre. J’écoutais le rythme des vagues déferlant sur la grève et, bien avant que je ne puisse partir seul, quand un marin m’emmenait dans son bateau, j’étais heureux et j’imaginais, j’entendais des voix dans les voiles. Elles changeaient d’intensité selon la force du vent et semblaient répondre à quelque interrogation venant de moi. Je ne saurais expliquer ce que je ressentais alors mais, revenu sur terre, j’étais en exil. J’attendais toujours je ne sais quel motif d’émerveillement. J’entendais des voix dans les voiles." Rejoignant dans cette passion des voix et de la mer Albert Roussel et Jean Cras, André Caplet est un acteur de tout premier plan dans la vie musicale du début du XXe siècle.

Il est né le 23 novembre 1878 sur un bateau entre Le Havre et Honfleur, dernier enfant d’une famille très modeste. Doué et précoce, confronté dès son plus jeune âge à la nécessité de travailler, il obtient à onze ans un engagement de pianiste répétiteur aux Folies Bergère du Havre et à douze ans, un poste de violoniste dans l’orchestre du Grand Théâtre municipal. Après avoir reçu de Henry Woolett ses premiers cours d’harmonie au Havre, il est l'élève de Charles Lenepveu, Xavier Leroux et Paul Vidal au Conservatoire de Paris (1896-1901). C’est à cette époque que, timbalier aux Concerts Colonne, il se fait remarquer pour ses capacités de chef d’orchestre. En 1899, à 21 ans, il est nommé directeur de la musique à l'Odéon.

Ses premières œuvres (Quintette pour piano et instruments à vent, Callirhoé, Suite persane, Pâques citadines) montrent une assimilation précoce de l'héritage de Franck et de Massenet ainsi qu'une évidente attirance pour l'impressionnisme. Après avoir obtenu avec la cantate Myrrha le Premier Grand Prix de Rome en 1901 devant Maurice Ravel, il parcourt l’Italie avec une insatiable curiosité. A l’occasion du centenaire de la Villa Médicis, il est désigné pour écrire une Marche solennelle exécutée sous sa direction à la cérémonie officielle commémorant cet événement en avril 1903. Avec Épiphanie, triptyque pour violoncelle et piano composé la même année, il entre dans une phase de musique plus évocatrice que descriptive qui débouche sur Le Masque de la mort rouge, fresque symphonique avec harpe principale, d'après Edgar Poe (1908). Caplet remanie son œuvre en 1923 pour harpe et quatuor à cordes, lui donnant alors le titre de Conte fantastique. Cette partition comporte d'étonnantes trouvailles instrumentales dans l'écriture pour la harpe et dans la puissance d'évocation musicale. Il faudra attendre Krzysztof Penderecki ou György Ligeti pour voir certains de ses procédés réutilisés. Se sentant à l’étroit dans sa cage dorée de la Villa Médicis, il donne sa démission, quitte l’Italie pour l’Allemagne où, pendant une année, il suit les répétitions des grands chefs de l’époque : Arthur Nikisch à Berlin et Félix Mottl à Dresde.

En 1907, André Caplet rencontre Claude Debussy dont il connaît déjà fort bien la musique ayant transcrit plusieurs de ses partitions d'orchestre pour le piano. Une profonde amitié s'établit entre eux et, loin de se limiter à un rôle de disciple que lui attribuent de trop nombreux biographes, Caplet devient le plus proche collaborateur de Debussy, son interprète de prédilection d'abord, mais aussi l'orchestrateur de certaines de ses partitions (Children's Corner, La Boîte à joujoux, deux des Ariettes oubliées…). S’adressant à Georges Jean-Aubry en 1908, Debussy confie : "Hier pour la première fois j’ai entendu deux mélodies d’André Caplet. Ce Caplet est un artiste. Il sait retrouver l’atmosphère sonore et, avec une jolie sensibilité, a le sens des proportions ; ce qui est plus rare qu’on ne le croit à notre époque de musique bâclée ou hermétique comme un bouchon !"

Il tombe gravement malade d’une pleurésie à l’automne 1909. Blond, le regard vague, une tête énorme posée sur de larges épaules, il est doté d’une puissante personnalité au dynamisme communicatif. A ce magnétisme naturel s’ajoute un charme indéfinissable auquel succombera Isadora Duncan. Dès 1910 ses premières compositions figurent à l’affiche des concerts parisiens. Ses interprètes sont Claire Croiza, Jane Bathori, Philippe Gaubert, Gaston Poulet, Maurice Maréchal... Sa carrière de direction d'orchestre prend son véritable essor en 1910 lorsqu'il est nommé chef d'orchestre puis directeur de la musique à l'Opéra de Boston où il reste quatre années. Il y présente l'essentiel du répertoire contemporain français, y faisant notamment découvrir la musique de Debussy, Ravel, Satie, Milhaud, Aubert, Laparra… Il revient à Paris au printemps 1911 afin d’orchestrer, préparer et diriger les premières représentations du Martyre de Saint Sébastien, partition que Debussy achève dans la hâte. En 1912, il assure la première exécution de Pelléas et Mélisande en Angleterre.

Définitivement revenu en France au printemps 1914, il est nommé chef d’orchestre à l'Opéra de Paris, mais la guerre éclate en août et l'empêche d'exercer ses fonctions. Caplet s’engage volontairement à la déclaration de guerre (il avait été exempté du service militaire). Il est affecté à la garnison du Havre et c'est avec le grade de sergent qu'il arrive au front en septembre 1915. Il est chef colombophile et, parallèlement, participe activement à la vie du quatuor fondé par Lucien Durosoir et Maurice Maréchal comme l’atteste cette lettre écrite par Durosoir à sa mère le 17 octobre 1915 : "Voici comment je compte faire pour organiser le quatuor. Il est arrivé hier matin, dans un nouveau renfort, André Caplet, le prix de Rome, chef d’orchestre bien connu qui dirigeait à Boston depuis plusieurs années la saison d’opéra. Je lui ai longuement causé hier et je l’ai même présenté au colonel. Il est sergent, on va lui trouver un filon, d’autant plus qu’il est malingre. Il faut vraiment avoir besoin d’hommes pour prendre des gens comme lui. Enfin bref, il jouerait l’alto dans le quatuor (Caplet est pianiste mais il a aussi appris le violon et a quelques rudiments d’alto). Inutile de dire qu’il sera intéressant comme musicien. Il paraît fort timide, il faut dire qu’il était désorienté de se trouver au front, c’est la première fois qu’il y venait." En mai 1916, le général Mangin lui commande la Marche héroïque de la Ve Division. Blessé et sévèrement gazé, il revient du front très diminué physiquement.

Démobilisé au début de l’année 1919, il épouse le 4 juin à Chaville celle qu’il appelait "ma petite Geneviève". De cette union heureuse naît un petit Pierre le 20 octobre 1920. Ses activités musicales restent malgré tout aussi bouillonnantes. Francis Poulenc nous rapporte l’anecdote suivante : "André Caplet, récemment revenu du front, dirigeait une étrange chorale où l’on voyait parmi les basses mes deux maîtres Charles Koechlin et Ricardo Viñes et, dans je ne sais quel emploi, Honegger et moi-même. Il s’agissait de chanter les Trois chansons a cappella de Ravel encore inédites."

Décidant de se consacrer à la composition plutôt qu’à la direction d'orchestre que sa santé affaiblie rend trop fatigante, il refuse les postes de chef d'orchestre que lui proposent l'Opéra de Paris, les Concerts Lamoureux et les Concerts Pasdeloup. Il dirige cependant divers orchestres de façon intermittente. C’est ainsi qu’il fait entendre pour la première fois en France aux Concerts Pasdeloup les Cinq pièces pour orchestre opus 16 d’Arnold Schönberg en 1922. Il dirige également les premières auditions de Socrate d’Eric Satie et de La valse de Maurice Ravel. Toujours la même année, il assiste à la première française du Pierrot lunaire dirigée par Darius Milhaud. Sa curiosité étant toujours en éveil, il est présent lors des premières auditions du Roi David d’Arthur Honegger, Pour une fête de printemps d’Albert Roussel, Noces d’Igor Stravinsky…

Les horreurs de la guerre accentuent son mysticisme qui se traduit dans des œuvres intérieures, généralement destinées à la voix humaine. Ayant tiré de la leçon debussyste une libération vis à vis du passé, peu attiré par le courant Stravinsky de l’après-guerre, il est alors très attentif aux recherches de l’Ecole de Vienne mais reste attaché à une clarté et une fluidité bien françaises. Dès 1909, avec le Septuor pour cordes vocales et instrumentales, Caplet aborde une écriture plus dépouillée, faite de recherches de timbres et de simplicité. Les Inscriptions champêtres (1914), pour voix de femmes a cappella trouvent leur inspiration dans les paysages normands tout comme la Messe à trois voix dite "des petits de Saint Eustache la Forêt" (1920) qui emprunte certains procédés au chant grégorien. Son Panis Angelicus composé le 21 juin 1919 est d’une grande ferveur religieuse et témoigne d’une sincérité et d’une profondeur de sentiments assez rares à cette époque. En 1923, André Caplet termine son chef d’œuvre, Le Miroir de Jésus, triptyque sur les Mystères du Rosaire, poèmes d’Henri Ghéon où il associe à nouveau cordes vocales et instrumentales.

LE MIROIR DE JÉSUS

D’un grand mysticisme, puisant aux racines d’une foi authentique, l’œuvre est écrite entre avril et septembre 1923. "Mes intentions sont d’utiliser comme accompagnement le quatuor à cordes et la harpe ; de faire précéder chaque groupe du Mystère (de joie, de peine, de gloire) d’un petit prélude confié aux seuls instruments à cordes, et d’utiliser un groupe de voix de femmes (9 voix seulement divisées en 3) pour agrémenter comme fond sonore les Mystères joyeux et les Mystères glorieux."

Une version pour chœur, orchestre à cordes et deux harpes est donnée pour la première fois à Lyon le 22 février 1924. Dans sa version de musique de chambre, Le Miroir de Jésus est exécuté en première audition le 1er mai suivant à Paris, au théâtre du Vieux-Colombier. André Caplet dirige et Claire Croiza y chante la voix principale. Le succès est tel que, toujours sous la direction de l’auteur, cet ouvrage est donné à plusieurs reprises et à guichet fermé au Vieux-Colombier. L’œuvre affirmant son rayonnement, d’autres auditions ont lieu dans différentes villes. C’est ainsi que la reine Elisabeth fait venir à Bruxelles le compositeur et ses interprètes pour entendre cette œuvre dans laquelle jamais encore la musique de Caplet n’a atteint une telle force dramatique et descriptive.

Confiant à trois voix a cappella le rôle d’annoncer : "Le Miroir de Jésus : Quinze petits poèmes sur les saints mystères du Rosaire qu’Henri Ghéon composa et qu’André Caplet de musique illustra", l’auteur établit un contact immédiat avec son auditoire. Puis, l’ouvrage se divise en trois parties : le Miroir de joie, le Miroir de peine, le Miroir de gloire. Chacune de ces trois parties est précédée d’un prélude confié aux instruments seuls, d’une écriture systématiquement différente.

Laissons à Yvonne Gouverné, fidèle disciple de Caplet, le soin de nous parler des derniers jours du compositeur :

"Le lundi 9 mars 1925, un festival des œuvres d’André Caplet avait lieu à l’église Saint-Michel au Havre, avec les instrumentistes du Havre bien entendu, la chorale locale à laquelle se joignaient quelques fidèles des nôtres et Mme Claire Croiza interprétant le Miroir de Jésus. A la veille de ce concert auquel je ne pensais pas assister, Madeleine Vhita et moi-même reçûmes l’ordre de nous rendre immédiatement au Havre pour la répétition générale. Madeleine pour remplacer Mme Croiza venant seulement pour le concert. Moi, parce qu’André Caplet avait fait mettre un piano dans l’orchestre et j’avais comme mission de renforcer les basses qui, dans cette église, paraissaient sonner de façon insuffisante. Donc ce qui fut dit fut fait. A l’issue de cette répétition, l’auteur éprouvait le besoin de se détendre… Vers minuit, après avoir quitté les uns et les autres, André Caplet nous emmenait Madeleine et moi vers la mer ! Comment pourrais-je oublier cette promenade nocturne au bord des vagues houleuses, qui fut la dernière de toutes avec lui ? Il nous tenait chacune par un bras, devant cette immensité marine dont nous longions les vagues, et, comme s’il nous proposait une aventure merveilleuse : "Mais pourquoi ne pas partir sur une de ces barques ? Vous savez que je rame très bien" nous dit-il. Poursuivant son rêve, il se mit à fredonner presque joyeusement : "On s’embarquerait sur la mer et l’on ne reviendrait plus".

Le concert ayant eu lieu le lendemain soir 9 mars 1925 fut la dernière escale du musicien devant une assemblée où son œuvre était à l’honneur. Le 14 mars, André Caplet fut immobilisé par une forte fièvre. Le médecin ne put lui cacher qu’il était très grave pour lui de sortir…"

Il est mort le 22 avril 1925 à Neuilly-sur-Seine, dans son appartement du boulevard d'Inkermann.

Ses dernières pensées ont peut-être été pour son maître, son ami, Claude Debussy qui lui écrivait en 1918, quelques semaines avant sa propre mort : "Si l’on a besoin de quelqu’un pour diriger la musique des sphères, je me sens tout à fait désigné pour ce haut emploi." Diriger la musique des sphères, c’est certainement ce qui les attendait tous deux. Messagers des radieux espaces pressentis dont la matière ne possède pas la clé, c’est sur cette vérité si anxieusement recherchée que devaient se rouvrir les grands yeux de Mélisande et que l’extase paradisiaque du Martyre de Saint Sébastien devait précéder dans une aveuglante lumière le couronnement au ciel du Miroir de Jésus.

Patrick Marie Aubert

André Caplet, Adagio pour violon et orgue ou piano. Fichier audio par Max Méreaux (DR.)

LE MIROIR DE JESUS

Isabelle Cals, mezzo-soprano, Gaëlle Thouvenin, harpe,

André Caplet

Quatuor Johannes, Chœur de femmes du Capitole

direction : Patrick Marie Aubert

Auditorium Saint-Pierre des Cuisines à Toulouse

18 novembre 2006 à 18h

Articles détaillés sur cette page spécifique.

Conservatoire de Paris, vers 1895 : quelques élèves de la classe de composition de Jules Massenet, dont Gabriel Dupont. ( Musica, 1909, coll. DHM ) DR

Gabriel Dupont, Epigraphe et Une amie est venue avec des fleurs,

pièces n° 1 et n° 7 des Heures dolentes pour piano (Paris, Au Ménestrel/ Heugel & Cie, 1905)

fichiers audio par Max Méreaux (DR.)

Maurice RAVEL (1875-1937)

Maurice Ravel (1875-1937), Grand Prix de Rome 1901 avec sa cantate Myrrha, auteur de la célèbre Pavane pour une infante défunte (1899) et du non moins célèbre Boléro (1928) qui a fait le tour du monde. ( Photo Melcy, 1910. ) Maurice Ravel s'est présenté cinq fois au concours entre 1900 et 1905 (sauf en 1904). Il obtint en 1901 un deuxième Second Prix de Rome.

Repères biographiques et autres illustrations.Autour du Concerto pour la main gauche.

Conservatoire de Paris, classe de piano 1894-1895 de Charles de Bériot. Debout, de gauche à droite : Maurice Ravel, Camille Decreus (2e prix 1895), Gaston Lévy dit Lhérie (1er prix 1897), Édouard Bernard (1er prix 1899), Fernand Lemaire (1er prix 1895), Henri Schidenhelm (2e prix 1894), Jules Robichon, Marcel Chadeigne (1er prix 1895, grand-père maternel d'Alain Bernaud), Ricardo Vines (1er prix 1894), Cortes, André Salomon (1er accessit 1897) et Ferdinand Motte-Lacroix (2e prix 1894). Assis : Charles de Bériot (au piano) et Joachim Malats (1er prix 1893)

Voir grand format

( BNF Richelieu )

Programme de concert du dimanche 16 janvier 1938, par la Société des Concerts du Conservatoire, sous la direction de Philippe Gaubert, en hommage à Maurice Ravel décédé le 28 décembre 1937. ( Coll. D.H.M. )

Maurice Ravel, Le Jardin féerique, extrait du ballet Ma Mère l’Oye (in supplément de “Musica”, mai 1914) coll. Max Méreaux

Quelques fautes de gravure au dernier système de la troisième page ont dû être corrigées :

- 1ère mesure, 2e temps et 2e mesure, 1er et 3e temps à la main droite : ajout d’un point à côté du sol aigu (croche pointée).

- 2e mesure à la main gauche : les noires n’étaient pas bien placées sur les 2e et et 3e temps.

Numérisation, corrections et fichier audio par Max Méreaux (DR.)

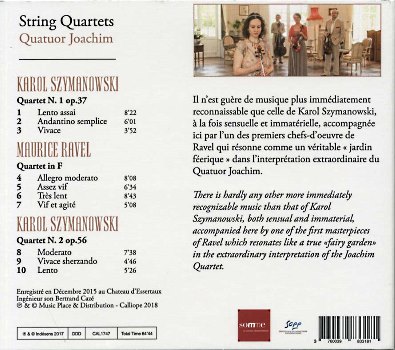

Ravel-Szymanowski par le Quatuor Joachim (CD Calliope CAL1747) paru en 2018.

1902

À propos du Prix de Rome 1902

IMAGE EN PLEIN FORMAT

(in journal Le Petit bleu de Paris, juin 1902) DR..

Aymé KUNC (1877-1958)

Aymé Kunc ( photo X..., coll. part., avec l'aimable autorisation de l'Association Aymé Kunc ) Article et autres illustrations sur une page spécifique.

Roger-Ducasse, premier Second Grand Prix de Rome en 1902. ( photo Musica, 1900. ) DR Né le 18 avril 1873 à Bordeaux, décédé le 19 juillet 1954 au Taillan-Médoc (près de Bordeaux), Roger-Ducasse a fait ses études musicales au Conservatoire national supérieur de musique de Paris, à partir de 1892, auprès de Fauré (composition), Pessard (harmonie), Gedalge (contrepoint) et Bériot (piano). Ses camarades de classe se nommaient Ravel, Florent Schmitt et Georges Enesco. Premier Second Grand Prix de Rome en 1902 avec sa cantate Alcyone, derrière Aymé Kunc, il se consacre ensuite à l’enseignement. C’est ainsi qu’il devint inspecteur du chant dans les écoles de la Ville de Paris (1909), professeur d’ensemble au Conservatoire de Paris, puis succéda à Dukas dans sa classe de composition en 1935, avant de se retirer à Bordeaux. En octobre 1930 il avait prit la direction de la " Chorale des Professeurs de Musique de la Ville de Paris " qu’il dirigea d’une main de maître durant une dizaine d’années, avant de laisser la place à Raymond Loucheur. Son répertoire fort varié lui permettait de donner aussi bien des chansons populaires harmonisées avec grand soin, que le Requiem de Mozart, le Faust de Schubert, ou encore le Magnificat de Bach, sans oublier des pièces de ses contemporains (d’Indy , Debussy, Fl. Schmitt, Saint-Saëns...)

Son premier succès, en tant que compositeur, fut sa Petite suite pour piano à 4 mains écrite en 1898. Par la suite ce sera nombre d’œuvres de grande valeur :Au jardin de Marguerite (pour voix et orchestre), Le Joli jeu du Furet (chœur pour voix d’enfants), Ulysse et les Sirènes (pour voix et orchestre), Orphée (mimodrame), Cantegril (opéra-comique)... un Salve Regina, des motets avec orgue, un 1er Quatuor à cordes... On lui doit aussi une production importante d’ouvrages éducatifs pour la jeunesse : des recueils de dictées et de solfèges, des exercices pour le piano, des études graduées, des transcriptions et des chœurs pour voix d’enfants... Gabriel Fauré qui avait su détecter en lui son génie musicale n’avait pas hésité, non seulement à le laisser le remplacer de temps à autre dans sa classe de composition au Conservatoire, mais également à lui confier la réduction pour piano de son Requiem et de Pelléas et Mélisande.

Roger-Ducasse était également un poète ; c’est ainsi qu’il joua notamment un rôle éminent dans l’expansion de l’Association Guillaume Budé. Il n’avait pas oublié que dans sa prime jeunesse ses parents l’avaient tout d’abord dirigé vers des études littéraires.

On a dit de lui que c’était un travailleur patient et minutieux qui composa relativement peu, mais donna cependant une œuvre variée de grande qualité.

Denis HAVARD DE LA MONTAGNE

Page avec plus de détails concernant Roger-Ducasse.

Une classe de Roger-Ducasse au CNSMP en 1929-1930.

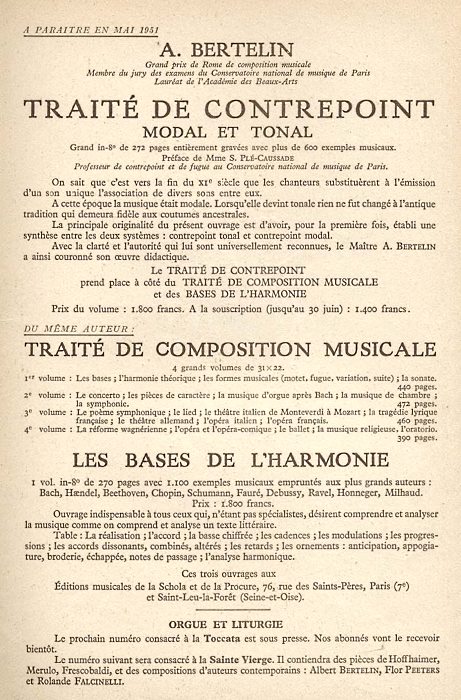

Publicité dans Musique et Liturgie, n° 21 de mai-juin 1951

(coll. D.H.M.) DR.

Albert Bertelin ( photo Musica, 1900. )

Albert Bertelin, né à Paris IXe le 26 juillet 1872 et mort célibataire dans cette même ville, le 19 juin 1951 en son domicile 12 rue Alphonse de Neuville (XVIIe), fils de François Bertelin (1841-1914), banquier, originaire de Tours (Indre-et-Loire), chevalier de la Légion d’honneur (1897) et de Caroline Lohse, parisienne épousée le 1er avril 1870, fit ses études scolaires dans la célèbre école Monge du boulevard de Malesherbes. Au Conservatoire national supérieur de musique, où il était entré en 1893, il a été élève de Dubois, Pugno, Widor et Massenet. Deuxième Second Grand Prix de Rome en 1902, derrière Aymé Kunc et Roger-Ducasse, après avoir obtenu une mention au concours de 1900, il a ensuite longtemps enseigné le contrepoint et la fugue à l’Ecole supérieure de musique César-Franck, à Paris. Auteur notamment d’une Sonate en mi mineur pour violoncelle et piano (1ère audition le 13 mai 1933 à la Société Nationale) et d’une autre Sonate pour piano et violon (1ère audition le 10 mars 1937 à la Société Nationale), on lui doit également un Choral pour orchestre (1902), une Symphonie, une légende hindoue en 4 parties Sakountala, récompensée au Concours Musical de la ville de Paris, un opéra : Goïtza, une Légende de Loreley, pour chant et orchestre, des recueils de mélodies et de nombreuses œuvres religieuses, dont deux oratorios : Sub umbra Crucis (1917) et In nativitate Domini (1922), une Messe pour choeur à deux voix égales, des motets et des pages pour orgue (Ave Maria, Choral, Versets sur « O Filii »), ainsi que des pièces pour piano. Il est aussi l’auteur de plusieurs ouvrages pédagogiques qui ont fait autorité, la plupart publiée aux Editions de la Schola-Cantorum : un Traité de contrepoint modal et tonal (1951), un Traité de composition musicale en 4 tomes (1931-1934) et un volume intitulé Les Bases de l’harmonie. Membre du jury des examens du CNSM de Paris, lauréat de l’Académie des Beaux-Arts, il fut également critique musical à la Revue Musicale S.I.M.

Denis Havard de la Montagne

(notes provisoires)

Quelques glanes sur Albert Bertelin (1872-1951)

à travers la presse et des périodiques musicaux

« Seconde première audition : Trois ballades roumaines, de M. ALBERT BERTELIN, chantées par M. Davriès qui manquait de puissance. Les ballades, au reste, sont banales et manquent d'intérêt. Je parle de la musique, car le style (recueilli par Mlle H. Vacaresco) est assez joli. »

« Concerts Lamoureux », in : Les Bandeaux d'or, anthologie de poèmes et prose, Paris 1906, p. 132.

« CHORAL pour orchestre. — A. BERTELIN. Première audition.

L'oeuvre que la Société des concerts, hospitalière aux jeunes, se fait un plaisir d'accueillir et de présenter au public Angevin est signée Albert Bertelin. Elève de MM. Widor et Th. Dubois pour l'harmonie et la composition, de M. Raoul Pugno pour le piano, M. Bertelin obtint le second prix de Rome en 1902. Il s'était déjà fait connaître par l'audition, à Marseille, d'un fragment du Cantique des Cantiques et la Légende de Loreley, exécutée à Leipzig et à Berlin avec succès. Il donnait, en 1904, à un concert d'orchestre salle Erard le Choral qui figure à notre programme en même temps que des Variations symphoniques et une Symphonie. Le Choral, d'un beau caractère, fut en outre interprété par l'orchestre des Concerts Classiques à Monte-Carlo. A ces oeuvres importantes il faut joindre de nombreuses mélodies sur des paroles de M"° Vacaresco et de M. Albert Bamain. »

« Notice analytique », in : Angers artistes, Angers, 17 mars 1906, p. 360.

« On reproche aux musiciens contemporains de choisir des sujets comme Pelléas ou des textes de Verlaine et de Samain. Brahms qui si souvent compose de simples Volkslieder est davantage entré dans le grand courant populaire. Un jeune compositeur français, Albert Bertelin, est allé demander de l'inspiration à des légendes roumaines. Il en a tiré une série de mélodies d'une volupté chaude, d'une tendresse sauvage, d'une force émouvante ; on peut dire qu'il leur a donné leur forme musicale définitive ! Est-ce de l'art populaire ? Dieu merci, non. C'est de l'art humain. »

Revue musicale de Lyon, Lyon, Vallas, 7 février 1909, p. 500.

« Avec M. Albert Bertelin nous trouvons une forme plus châtiée, des aspirations moins vastes sans doute, mais des qualités de charme, de distinction et d'émotion sincère qui commandent et retiennent la sympathie. Les trois Ballades roumaines, d'après des poésies populaires recueillies par Mlle Vacaresco, sont des mélodies pour voix de ténor avec accompagnement d'orchestre. Elles sont assez développées, très variées d'accents et de sentiments : Sais-tu bien mes chansons ? les Trois Baisers et la Chanson du Poignard ; on les a fort applaudies ainsi que leur interprète, qui fut excellent et légitimement acclamé, M. David Devriès. Sa déclamation énergique et claire, sa voix pure et nette firent aussi merveille dans l'air de la Passion selon saint Jean, de Bach, d'une beauté incomparable et d'une puissance d'expression sans égale. »

J. Jemain, « Revue des grands concerts et semaine musicale », in : Le Ménestrel, Heugel, Paris, 25 novembre 1911, p. 373.

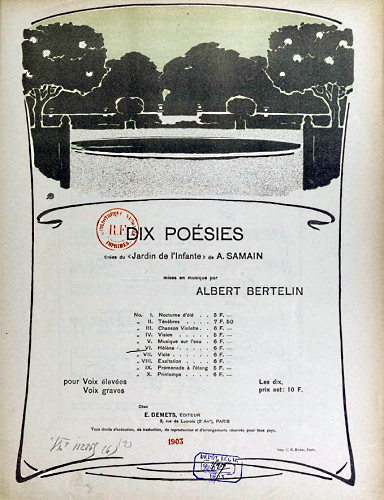

Albert Bertelin, Hélène, mélodie pour voix et piano, dédicacée "à Lucien Berton", poésie d'Albert Samain tirée du Jardin de l'Infante

(Paris, E. Demets, éditeur, 1903/coll. BnF-Gallica) DR.

Partition au format PDFFichier audio par Max Méreaux

« M. Albert Bertelin a mis sur des poèmes de Samain une musique enveloppante, tendre et discrète qui s'adapte admirablement au génie du poète Il a trouvé l'interprète rêvée en Mme Renée Margès, notre charmante compatriote »

« Echos », in : Revue septentrionale, Paris, mars 1912, p. 128.

« Enfin nous eûmes la primeur d'une mélodie de M. Albert Bertelin, que lui inspira une Vision d'Albert Samain, figurant dans le Jardin de l'Infante. C'est une aimable romance dans la manière de Duprato, rapprochement qui, en ma pensée, n'offre rien de défavorable à l'auteur de ladite romance, celui des Trovatelles et du Baron de Groschatminet ayant écrit de fort jolies oeuvrettes. Remercions M. Bertelin de nous les avoir si élégamment rappelées. »

« Les grands concerts », in : Le Ménestrel, Heugel, Paris, 2 novembre 1923, p. 455.

« Le Quintette pour piano et cordes, de M. Albert Bertelin, que l'on entendit au début de la séance, est, en ses quatre parties, une oeuvre d'amples dimensions. Son unité n'est point due uniquement à la fécondité rythmique et à la plasticité du thème initiai ; avant tout elle résulte d'une constante volonté de chant qui fait que nulle mesure ne se solidifie ni ne s'isole. Dynamisme dont l'auteur se fût davantage encore rendu maître s'il l'eût resserré en de plus étroites limites. En excluant toute diffusion, ces pages affirmeraient plus nettement leur intensité et leur fougue. MM. Victor et Jules Gentil, D. Girard, Denayer et A. Lévy en ont marqué avec vigueur la sincérité et l'élan.

Claude Altomont, « Concerts divers », in : Le Ménestrel, Heugel, Paris, 14 mars 1924, p. 117.

« La publicité ressemble à un moteur : la direction qu'il subit, le conduit soit à des spectacles beaux, soit à des spectacles insignifiants. Il faut constater que depuis plusieurs années les permis de conduire ont été délivrés à des ignorants des vraies routes de l'art et de l'art musical en particulier. Et cela explique pourquoi certains bons musiciens hésitent à monter dans pareilles voitures et préfèrent demeurer seuls dans des clairières sonores, lumineuses, douces ou émouvantes. Et ces musiciens pourtant ne sont pas des moindres et bien souvent, la direction de ce moteur, à eux confiée, nous accorderait la joie de voir de beaux sites musicaux. Ces remarques nous sont suggérées par la lecture des quatre gros volumes du cours de composition musicale d'Albert Bertelin. C'est un véritable monument élevé à la gloire de la musique par un de ses plus consciencieux et de ses plus savants serviteurs. Dans les écrits sur la musique, je ne connais pas un ouvrage atteignant cette ampleur. Tout y est présenté, traité, analysé avec cette lucidité supérieure qui sait ne pas détruire l'émotion contenue dans chaque oeuvre. Ce cours de composition musicale égale les cours de littérature des plus grands maîtres en Sorbonne. Et devant cette égalité constatée, je me demande pourquoi il n'en est pas fait une publication plus généralisée. Pour encourager un éditeur à la faire, il suffirait de la part de notre Institut de France ou des Beaux-Arts de lui attribuer un prix majestueux auquel cette oeuvre a totalement droit. N'attendons pas cinquante ans pour le faire.

Ces quatre gros volumes in quarto sont trop peu connus et beaucoup de musiciens les ignorent, — modestie excessive de la part de leur auteur — modestie d'un artiste véritable. On demeure étonné d'un tel savoir, à la fois intelligent et sensible, et l'on voudrait pouvoir dire, un peu partout, « n'oubliez pas Bertelin » ! Ce qu'il y a d'assuré, c'est qu'il ne sera pas oublié par l'avenir. Un tel ouvrage sera pour lui son témoignage du « dignus intrare » et de ses compositions musicales où une véritable connaissance technique de son métier s'unit à un vrai lyrisme prendront certainement place parmi les oeuvres significatives d'une époque. Dans la « forêt sonore », les lianes et les lierres cachent les arbres. Il est temps de les en débarrasser, afin de ne plus prendre les plantes grimpantes pour les arbres eux-mêmes. Un ouvrage comme ce cours de composition musicale explique aussi la personnalité musicale de Bertelin. Il sait vraiment tout de son métier. Il le sait sans étroitesse d'idées, sans formules exclusives, sans parti-pris, car sa sensibilité, à la fois pleine de lyrisme et de pudeur, lui accorde de voir l'âme des moyens, et non leur squelette seulement. Une vraie vie traverse ses oeuvres vocales et instrumentales. Une vie disciplinée dans l'émotion même. Cela n'est-il pas un peu de ce classicisme nécessaire à donner perdurabilité à l'oeuvre ? Enfin, ce cours de composition nous intéresse énormément parce que Bertelin a su y choisir des exemples musicaux de musiciens français, de tous les siècles et jusqu'au XX" siècle ; ce qui n'est pas banal en ces temps où l'on croit tout apprendre de l'étranger, même nos propres chants. Vous pouvez être silencieusement confiant en votre production musicale et didactique, mon cher Bertelin, car, par elle, vous « faites le point » pour l'avenir.

Georges Migot, « Albert Bertelin et son cours de composition musicale », in : La France active, Paris, juillet 1929, p. 182-183.

« Les Deux Mélodies de M. Albert Bertelin, que Mme Lily Fabrègue chanta avec goût, sont également d'une facture agréable sinon très originale : la sensibilité qui les a inspirées fait leur charme. »

« Concerts divers », in : Le Ménestrel, Heugel, Paris, 25 mars 1932, p. 145.

« [Quant aux mélodies de] M. Albert Bertelin, elles se caractérisent par une écriture solide, stricte et probe ; elles sont l'oeuvre d'un vrai musicien particulièrement averti en son métier. »

« Concerts divers », in : Le Ménestrel, Heugel, Paris, 15 mai 1936, p. 162.

*

Le compositeur était souvent sollicité pour écrire des morceaux de lecture à vue pour les classes d'instruments du conservatoire de Paris. Albert Bertelin était par ailleurs critique musical et chroniqueur dans plusieurs revues dont Comoedia, L'Art musical, La Revue musicale S.I.M. On peut trouver le catalogue (non exhaustif) de ses œuvres (ouvrages pédagogiques, mélodies, pièces pour piano, pour orgue, musique de chambre, musique orchestrale, musique vocale religieuse) sur le site internet de la BNF : https://data.bnf.fr/fr/14837401/albert_bertelin/

Olivier Geoffroy

(janvier 2019)

1903Juliette TOUTAIN (1877-1948) Candidate admise à concourir, mais ayant renoncé. Lisez sur Musica et Memoria les textes: Juliette TOUTAIN, précurseuse du Prix de Rome pour les femmes.

Vers 1902

(photo X..., in Musica 1903, coll. D.H.M.) DR.

Raoul LAPARRA (1876-1943)

Portrait photographique en buste, dédicacé en 1928 par Raoul Laparra à Claude Champagne, qui fut son élève de composition et d'orchestration au Conservatoire de Paris. ( Photo Apeda, reproduite à partir du site Web de la Bibliothèque nationale du Canada www.nlc-bnc.ca )

Raoul Laparra (1876-1943), Premier Grand Prix de Rome en 1903 avec la cantate Ulysse, auteur notamment d'un triptyque La Habanera, La Jota et La Malaguena, puis du Joueur de Viole qui sont ses principales compositions dramatiques. Egalement critique musical, il a collaboré au Ménestrel et au Matin. ( photo Bert, 1910. )

Raoul Laparra ( Détail de l'illustration ci-dessous )

Raoul Laparra, 3e mouvement (Andante espressivo) de la 1ère Sonate pour violon et piano (Paris, Hamelle, 1911)

Fichier audio par Max Méreaux (DR)

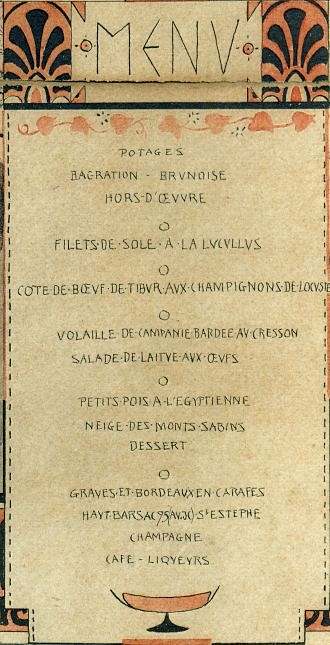

Menu gravé par Devambez (graveur-éditeur d'art) pour un dîner parisien du lundi 23 novembre 1903 au cours duquel Léon Jaussely, Eugène Piron, André-Jean Monchablon et Raoul Laparra, reçus cette même année Grand Prix de Rome, respectivement d'architecture, de sculpture, de peinture et de musique, fêtent leur récompense, avant de partir prochainement (le 28 décembre) à la Villa Médicis. La cantate Ulysse, sujet du concours de composition remporté par Laparra, est sans doute à l'origine du thème antique de ce menu : alphabets grec et latin, couleurs, tête de lion, ornementation. La barque sur laquelle voguent vers la Gloire les 4 lauréats, porte l'inscription "Illusions - Fragile". Le menu est hautement humoristique : Potages, Bagration brunoise, Hors-d'œuvre, Filets de sole à la Lucullus, Côte de bœuf de Tibur aux champignons de Locuste, Volaille de Campanie bardée au cresson, Salade de laitue aux oeufs, Petits pois à l'égyptienne, Neige des Monts Sabins, Dessert, le tout accompagné de Graves et Bordeaux en carafes, Haut-Barsac 95 (av. JC), St Estèphe, Champagne, Café, Liqueurs. L'auteur de ce menu, dont les initiales semblent être "E.M." entrelacées pourrait être le lauréat du Prix de Rome de peinture Eugène Piron ( coll. Dangla, aimablement communiqué par France Ferran )

1904Raymond PECH (1876-1952)

Raymond Pech, Etude pour piano, "Morceau d'exécution assez difficile, œuvre inédite d'un des meilleurs jeunes musiciens de ce temps, et grand prix de Rome"

(Album Musica, n° 86, novembre 1909) DR.

Partition au format PDFFichier audio par Max Méreaux (DR.)

Raymond Pech, ( photo Cl. Hamel, 1904. ) Compositeur méconnu, Raymond-Jean Pech est né à Valenciennes, le 4 février 1876 et fait ses études musicales à l’Ecole de musique de Valenciennes, puis au Conservatoire de Lille, avant de regagner celui de Paris. Là, il fréquente notamment les classes de Raoul Pugno, puis Xavier Leroux (harmonie) et de Charles Lenepveu (contrepoint et fugue, composition). Il obtient dans cet établissement un 1er prix d’harmonie en 1896, puis un 1er prix de contrepoint et fugue en 1900. Il concourt à trois reprises pour le Prix de Rome et la dernière fois, en 1904, décroche le Grand Prix avec une cantate intitulée Medora, scène lyrique à trois personnages (deux voix d'homme et une de femme), sur un texte d'Édouard Adenis. L’année précédente il avait déjà obtenu un deuxième Second Grand Prix, avec la cantate Alyssa, mais, auparavant en 1902, déjà candidat, sa cantate imposée Alcyone n’avait pas convaincu les membres de l’Académie des Beaux-Arts.

A la fin de l’année 1904 Raymond Pech rejoint la Villa Médicis à Rome, afin d’y effectuer le traditionnel séjour aux frais de l’Institut de France. Il ne reste cependant que très peu de temps dans la ville éternelle, car le 1er mars 1905 il démissionne afin de pouvoir épouser la femme qu’il aime, Madeleine Vannes, née le 24 mai 1881 à Paris. Le règlement alors en vigueur interdisait en effet aux hommes mariés de séjourner à la Villa Médicis. Leurs fiançailles officielles ont lieu peu après en juin suivant et le 10 août à Paris le mariage est célébré.

De retour dans la capitale, au Conservatoire de Paris il enseigne l’harmonie tout d’abord comme suppléant, notamment de son maître Xavier Leroux dans les années 1910. Durant la guerre, il est rappelé et le 16 octobre 1914 il est « pris en subsistance au 127e Régiment d’infanterie comme réfugié et maintenu dans le service auxiliaire ». Le 4 novembre 1915, il passe au 83e Régiment d’artillerie, et plus tard, le 30 novembre 1917, la 2e Commission de réforme de la Seine le réforme pour « artério sclérose ». Son signalement militaire le décrit ainsi : taille 1,75 m, cheveux châtains, sourcils châtains foncés, yeux pers, front moyen, nez moyen, bouche moyenne, menton rond, visage rond.

Darius Milhaud, dans ses Notes sans musique, rapporte : « Depuis mon arrivée à Paris, j’avais assidûment suivi les classes d’harmonie de Xavier Leroux ; il se faisait souvent remplacer par Raymond Pech, un prix de Rome. En dépit de la gentillesse de mes deux professeurs, l’harmonie m’ennuya tout autant qu’à Aix et je ne fis aucun progrès... »

Le 1er octobre 1929, Raymond Pech est enfin nommé professeur d’harmonie, en remplacement d’Auguste Chapuis parti à la retraite, poste qu’il occupera jusqu’à sa retraite prise le 1er octobre 1943.[1]

Alto et chef de chœur à l’Opéra-Comique durant ses études au Conservatoire de Paris, Raymond Pech s’est aussi livré à la composition. Il est l’auteur de mélodies pour voix et piano : Au jardin, poésie de Philoxène Boyer (A. Leduc, 1905) – Songe, poésie de Victor Hugo (A. Rouart, 1905) – Tourment d’amour, poésie d’Eugène Adenis (A. Leduc, 1905) ; de chœurs à 4 voix d’hommes : Souvenirs, poésie de Lucien Bazin (Paris, Margueritat, 1907) – Ballade, poésie de Victor Hugo (Paris, Monvoisin,1909) Les Reîtres, chanson barbare, id. (id., 1911) – L’Art et le peuple, id. (id., 1911) – Sonnet d’Arvers, poésie de Félix d’Arvers (id., 1912) – Chœur polonais, poésie de Sully Prud’homme (id., 1914) – Spectacle rassurant, poésie de Victor Hugo (Buffet-Crampon, 1931) ; de quelques pages de musique de chambre (quatuor à cordes, morceaux de violon) et pour piano (Impromptu, valse, Leduc), ainsi que de pièces de musique religieuse, parmi lesquelles on trouve une Messe. Son hymne à la gloire du Nord, intitulé La Lilloise, lui valut en 1932 à Lille un prix de composition lors d’un concours durant lequel un jury, présidé par Edmond Gaujac, directeur du Conservatoire de cette ville, avait dû examiner 30 manuscrits avant de retenir le sien. Cette œuvre fut exécutée le 8 mai par l’ensemble « Choral des XXX » dirigé par Raymond Robillard, avec le concours d’un « brillant » orchestre.

N’oublions pas également des ouvrages pédagogiques : 40 Leçons d’harmonie (20 basses données, 20 chants donnés) à l’usage des classes du Conservatoire national de musique de Paris (Paris, Heugel, 1928) et 80 Leçons d’harmonie, 2e série (30 basses données, 30 chants donnés, 20 basses et chants alternés) à l'usage : 1° des élèves des écoles de musique et conservatoires de province ; 2° des candidats sous-chefs et chefs de musique de l'armée ; 3° des élèves du Conservatoire national de musique de Paris (Heugel, 1934).

Raymond Pech est mort à Paris, le 3 juillet 1952, en son domicile du 35 rue Rochechouart qu’il occupait depuis 1911. Son épouse lui survécut près de 25 ans avant de décéder à son tour le 18 octobre 1976 à l’âge de 94 ans.

Denis Havard de la Montagne

[1] Parmi ses nombreux élèves, signalons Louis Guillaume Guglielmi (1916-1991), aussi élève de piano dans la classe de Lazare Lévy, qui fréquenta sa classe d’harmonie à la rentrée scolaire de 1934. Mais, il en démissionna au bout d’une année, en octobre 1935. Connu sous le nom de « Louiguy », il fit une brillante carrière dans la variété. Un temps pianiste d’Edith Piaf dans les années quarante, il lui composa plusieurs succès dont La vie en rose (1945) et pour d’autres interprètes écrivit des chansons populaires pour Maurice Chevalier, Georges Guétary, André Claveau, Yvette Giraud. Parallèlement, il composa de la musique pour près d’une centaine de films entre 1946 et 1968. Son épouse (en 1937) Andrée Castel (1915-2000) était violoncelliste de profession. Dans les années 1950-1960 elle fit partie du « Trio de Lutèce » avec Catherine Brilli (pianiste) et Jacqueline Brilli-Girard (violoniste).

A cette même rentrée de 1934, un autre élève également futur musicien de variétés, fut admis chez Raymond Pech : Ange Betti (1917-2005), plus connu sous le nom de « Henri Betti ». 1er accessit d’harmonie en 1937, pianiste de Maurice Chevalier durant la guerre, il lui écrivit plusieurs chansons. De nombreuses autres de son cru seront être interprétées par Joséphine Baker, Bourvil, Reda Caire, Suzy Delair, Fernandel, Henri Génès, Yvette Giraud, Jean Marco, Yves Montand, Tino Rossi… On lui doit aussi des opérettes et pièces de théâtre, des revues de casino (Folies Bergère, Moulin-Rouge, Lido) ainsi que des musiques de films et pour la télévision.

Église St-Paul-St-Louis à Paris IV°, construite en 1627, où Paul Pierné fut organiste durant près d'un demi-siècle ( Photo X... )

Paul Pierné à son bureau

(Fonds d'archives Pierné, coll. C Bongers) DR.

Cousin du chef d’orchestre Gabriel Pierné, Premier Grand Prix de Rome en 1882, Paul Pierné est né à Metz le 30 juin 1874 et reçut ses premières leçons de musique de la part de son père, Charles, ancien élève d’harmonie de César-Franck. Il fit ensuite ses études au Conservatoire de Paris, dans les classes de Lenepveu et de Caussade et remporta en 1903 une mention au Grand Prix de Rome, avant d’obtenir l’année suivante le premier Second Grand Prix, derrière Raymond Pech.

Musicien raffiné et sensible, il tint, durant près d’un demi siècle, le grand orgue du facteur Martin (1867) de l’église Saint-Paul-Saint-Louis1, à Paris. Cet instrument, reçu en 1871 par César Franck et Théodore Dubois, comportait alors 36 jeux répartis sur 3 claviers de 54 notes et un pédalier de 27 notes. Il succédait là en 1905 à son père et resta à ce poste jusqu'à sa mort arrivée en 1952. C’est ainsi qu’on lui doit, dans le domaine de la musique religieuse, deux Messes, dont une pour chœur, soli et 2 orgues, un oratorio Jeanne d’Arc, plusieurs pièces d’orgue et des œuvres chorales.

Sa musique, à l’image du compositeur est distinguée et mériterait largement d’être sortie de l’oubli. Parmi son catalogue, on trouve 2 Symphonies exécutées à Paris et en Allemagne, des poèmes symphoniques pour orchestre, dont plusieurs ont été exécutées au Concerts Colonne : Daphné (1910), De l’ombre à la lumière (1912), Cléopâtre, Heures héroïques (1920), Nuit évocatrice, Rapsodie lorraine, L’Illusion vivante, Masque de Comédie (1930), un Quatuor d’archets, des Trios avec piano, une Sonate pour piano et violoncelle couronnée par la Société des Compositeurs, plusieurs opéras : Le Diable galant (Trianon lyrique, 1913), Enilde (ouvrage en 4 actes), Mademoiselle Don Quichotte, des ballets : La Figurinaï (en trois actes) et La Libellule (1923), des pièces pour piano et un cycle de mélodies intitulé Schéhérazade.

Il est mort à Paris, le 24 mars 1952, en laissant une œuvre variée et de grande valeur. Mais la modestie de son auteur, fuyant les honneurs et les foules, a hélas contribué à l’oubli injustifié de ses compositions, même si certaines d’entre elles connurent à leur époque un succès relatif.

Denis HAVARD DE LA MONTAGNE

____________1) L'église Saint-Paul-Saint-Louis, située 99 rue Saint-Antoine, dans le quatrième arrondissement, est l'ancienne église Saint-Louis, construite de 1627 à 1641, de la maison professe des Jésuites qui s'étaient installés à cet endroit en 1580. A la Révolution elle fut affectée au service paroissial (1802) et les bâtiments transformés en école. C'est l'actuel Lycée Charlemagne. Marin de la Guerre, Michel-Richard Delalande, Marc-Antoine Charpentier, Henry Desmarets et André Campra y ont été maîtres de chapelle au cours des XVIIe et XVIIIe siècles. [ Retour ]

Paul Pierné, Prière pour orgue ou harmonium (Abbé Joubert, Les Maîtres contemporains de l'orgue, Paris, M. Sénart, 1912, vol. II, 1ère partie) DR.

Partition au format PDF

Fichier audio par Max Méreaux (DR.)

(Fonds d'archives Pierné, coll. C. Bongers) DR.

Paul Pierné

Paul Marie Pierné est né le 30 juin 1874 à Metz où son père Charles Pierné avait fondé le Cercle Musical Messin. Sa mère, née Julien, fervente lorraine, était elle-même une excellente chanteuse.

Quand, après la défaite, il lui fallut franchir la frontière provisoirement tracée, elle voua, en ardente patriote, son fils à la carrière des armes ; c’est ainsi que lors de son service militaire à Versailles, il prépara l’École de Saint-Cyr. Mais le petit Paul (cousin de Gabriel) élevé dans une atmosphère propice à développer ses dons naturels, était hanté par la musique et, dès sa douzième année, il dédia à sa mère sa première valse.

Fixé à Paris, Charles Pierné, ami de César Franck, tient les orgues du Temple protestant de Pentemont, rue de Grenelle, et son fils à ses côtés s’initie au style de l’art sacré. Il acheva ses premières études faites sous la direction paternelle au Conservatoire d’où, après avoir étudié l’harmonie avec Charles Lepneveu et la composition avec Caussade, il sortit titulaire du [1er second] grand prix de Rome en 1904 pour sa cantate Médora sur un livret d’Eugène Adenis, grand fournisseur officiel de ces exercices pour débutants.

Une page du manuscrit du Requiem pour choeur et orgue

(coll. Cyril Bongers) DR.

Il épousa en 1907 Mademoiselle Hélène Lacarnoy, nom d’ancienne origine espagnole. Victime de la plus tendre tyrannie d’une mère exclusive, il en garda une sorte de rudesse et de brusquerie martiale pour tout ce qui n’était pas sa chère musique. Mais dès qu’il parlait d’elle, dès qu’il la servait, il redevenait un être candide et jovial.

Il donna en 1913 au Trianon-Lyrique sa première œuvre théâtrale, Le Diable galant, opéra comique sur un livret de Fortolis, et il aurait fait représenter une grande opérette, Mademoiselle Don Quichotte, sur un livret de Jeanne-Paul Ferrier [fille du librettiste Paul Ferrier] quand la guerre éclata.

Ayant repris un grade dans l’armée, il aida vaillamment, avec tant d’autres, à délivrer sa ville natale. Citation, croix de guerre et légion d’honneur, mais le premier élan de sa carrière avait été brisé. Et ce n’est qu’en 1932 qu’il retournera au théâtre avec Le Rêve de Musette que suivit en 1935 au Concert Mayol une opérette légère qu’il signe John Bennet’s.

Il a donné, avec Guy de Teramond, toute une suite de petits actes : Une nuit de Cartouche (1935), La Belle Namouna (1937), La Perruche bleue, Les Deux rencontres (1939), une opérette en trois actes : Les Dames galantes de Brantôme, et deux ballets : La Libellule, créé à l’Opéra-Comique en 1941, et L’Ondine. Il composa également, sur des livrets de Ch. L. Pothier Césarine ou La Chanteuse imprévue (1939), Le Marmiton du vert Galant (1944), Le Mur mitoyen, La Demoiselle du Luxembourg et un opéra-comique en trois actes de Fortolis : Énilde.

On lui doit encore Le Pont d’Avignon, ouvrage commandé par l’État sur un livret de Funck-Brentano, et Le Bal du rêve, un ballet sur un argument de Guillot de Saix que le regretté Reynaldo Hahn avait reçu pour l’Opéra ; il avait écrit avec le même deux farces moyenâgeuses : Le Ménage de Jacquinet et Le Pâté d’anguille ; notons aussi des images radiophoniques : Heures de gloire, sur un livret de Jean Bergeaud. On relève encore à son répertoire : deux symphonies dont l’une lui valut un prix de la Société des Auteurs, un quatuor à cordes, une sonate pour piano et violoncelles, plusieurs poèmes symphoniques : De l’ombre à la lumière, Daphné, Nuit évocatrice, Masque de comédie, Cléopâtre, Les Sept merveilles… des impressions de guerre Heures héroïques, un oratorio Jeanne d’Arc à Rouen, doté d’un prix décerné par les membres de la section de composition musicale de l’Académie des beaux-arts.

Il a harmonisé de très nombreuses chansons populaires pour les émissions quotidiennes de folklore à la Radio-Diffusion : L’Almanach qui chante, Les Métiers qui chantent, La Ronde autour des rondes, Un décor, une chanson, C’est Paris qui chante, Le Canada qui chante.

Deux recueils lui ont été commandés par l’éditeur Rouart : Sous les ailes d’Alsace et Sous la croix de Lorraine.

Il a composé par ailleurs un nombre important de mélodies, et il a excellé dans les chansons d’enfants (dont Le Zoo de bébé et Six chœurs humoristiques). La Ronde française avait été déjà couronné en 1931.

Organiste de talent, il a tenu pendant quarante cinq ans le grand orgue du vœu de Louis XIII : Saint-Paul-Saint-Louis, et son désintéressement était tel que jusqu’en 1947, il donna son concours, moyennant un cachet de 40 fr., pour accompagner les trois messes et les vêpres.

Il a écrit cinq messes d’un grand caractère, dont une messe de Requiem qui fut exécutée à son enterrement, et qui était dédiée à la mémoire du Maréchal Leclerc. Mais aucune de ses œuvres religieuses n’égala certaines improvisations qu’à ses heures inspirées il fit jaillir de son clavier.

Paul Pierné est mort après une longue et douloureuse maladie le 24 mars 1952 à l’âge de soixante dix sept ans. Comme il était fort modeste et fort peu intrigant, on peut dire qu’une grande partie de son œuvre reste encore à découvrir.

Léon Guillot de Saix (1885-1964)

auteur dramatique, poète, journaliste

(texte aimablement communiqué en 2007 par Cyril Bongers)

Hélène Fleury

(photo E. Pirou, 1904) DR.

Hélène Fleury-Roy, Pastorale pour orgue ou harmonium (extrait, première page), dédicacée "A Monsieur Georges Jacob" [1877-1950, ancien élève de l'École Niedermeyer puis du Conservatoire de Paris, 1er prix d'orgue en 1900, organiste et maître de chapelle à Paris] ( Abbé Joubert, Les Maîtres contemporains de l'orgue, vol. 4, Paris, Sénart, 1914 ) DR Hélène FLEURY-ROY (1876-1957)

Hélène-Gabrielle Fleury, née à Carlepont (Oise) le 21 juin 1876, fille de Jules Fleury, licencié en droit, et d'Elvire Moutillard, élève de Dallier, Widor et Gedalge au Conservatoire de Paris, a été la première femme admise en 1903 à se présenter au Prix de Rome de composition musicale, mais elle échoua à l'épreuve de fugue. L'année suivante, elle se présentait à nouveau et réussissait sa fugue, pouvant ainsi se présenter à la deuxième épreuve : la mise en musique d'une cantate imposée, à trois personnages (deux voix d’homme et une voix de femme) : Medora d'Edouard Adenis. Les cinq autres candidats à ses côtés étaient MM. Saurat, Pech, Gaubert, Paul Pierné et Gallois. Le jury lui attribua un deuxième second Grand Prix, décernant à Raymond Pech le premier Grand Prix et à Paul Pierné le premier second Grand Prix.

Dans les années 1890, Hélène Fleury habitait à La Ferté-sous-Jouarre (Seine-et-Marne). C'est de là qu'elle envoyait ses manuscrits à la Revue musicale Sainte-Cécile [de Reims], organisatrice de Concours de composition. Ayant concouru à plusieurs reprises, elle remporta notamment le 28 mai 1899 le Prix avec un Allegro symphonique pour orgue, devant Théodore Sourilas (Paris), Albert Roussel (Paris) et Raoul de Lescazes (Toulouse). Le jury était composé de Louis Vierne, Henri Dallier, Henry Eymieu, Isidore Massuelle, Henri Lemaire et J.A. Wiersberger. Cette œuvre sera publiée dans le supplément du numéro 19 (4 août 1899). Plus tard, professeur de piano, après avoir épousé à Paris le 10 juillet 1906 Louis Roy, elle résidait en 1909 dans le quinzième arrondissement parisien, 1 rue d'Alencon. Son époux, né le 21 juin 1882 à Troyes (Aube), décédé le 13 juillet 1959 à Castres (Tarn), docteur ès sciences, dans les années vingt professeur de mécanique rationnelle et appliquée à la Faculté des Sciences de l'Université de Toulouse, est l'auteur de plusieurs ouvrages ayant trait à sa spécialité.

En 1928, Hélène Fleury-Roy succédait à Georges Guiraud dans sa classe d’harmonie du Conservatoire de Toulouse. Celui-ci, décédé le 11 février de cette année, avait été autrefois élève de l’Ecole Niedermeyer et de César-Franck au Conservatoire de Paris, avant de tenir l’orgue de la basilique Saint-Sernin de Toulouse. En 1945, elle était remplacée à son tour par Edmond Gaujac, également ancien lauréat du Prix de Rome (1927). 1

Professeur réputée de piano et de composition, Helène Fleury-Roy compte parmi les nombreux élèves qu’elle eut l’occasion de former à Toulouse le chef orchestre Louis Auriacombe, futur fondateur de l’Orchestre de chambre de Toulouse, le compositeur Charles Chaynes, qui obtiendra lui aussi un Grand Prix de Rome en 1951, et le violoniste Pierre Doukan, futur titulaire d’une classe de violon au Conservatoire national supérieur de musique de Paris (1969).

Hélène Fleury-Roy est l'auteur d’un grand nombre de pièces pour piano principalement éditées chez Enoch et Lemoine (Arabesque, Bourrée Gavotte, Canzonetta, Espérance, Fleur des champs, La Nuit, Minuetto, Valse Caprice..., ainsi qu'un Scherzo et une Etude pour la main gauche seule qu'elle interpréta le 14 décembre 1899 à Reims, lors d'un concert de l'Orphéon des enfants de Saint-Rémi), pour voix (Cœur virginal, Mattutina), pour violon (Brise du soir, Trois pièces faciles), pour violoncelle (Rêverie) ou encore pour alto (Fantaisie). On lui connaît en outre une Grande Fantaisie de concert, écrite en 1906 et dédiée à Théophile Laforge, professeur d’alto au Conservatoire de Paris, qui fut autrefois donnée comme morceau de concours au Conservatoire et un Quatuor pour piano et instruments à cordes que l’on pouvait fréquemment entendre en concert à Paris avant la première guerre mondiale. Enfin, signalons une Pastorale en la majeur pour orgue, publiée par l’abbé Joubert dans ses recueils de pièces inédites pour grand orgue avec pédale obligée, intitulés Les Maîtres contemporains de l’orgue, parus à partir de 1911 chez l’éditeur de musique Sénart (quatrième volume, 1914). Malheureusement, les compositions d'Hélène Fleury-Roy sont quelque peu délaissées de nos jours! Elle s'est éteinte le 18 avril 1957 à Saint-Gaudens (Haute-Garonne), non loin de Toulouse, où elle s'était retirée.

Denis Havard de la Montagne

____________

(mai 2010 -janvier 2014)1) Nous devons à Madame Nicole Jacquemin, bibliothécaire du CNR de Toulouse, les quelques renseignements figurant ici sur la carrière toulousaine du compositeur. [ Retour ]

Mlle Hélène FLEURY

Deuxième second Grand-Prix de Rome, 1904

(Musique)

— Vous ne refuserez pas une tasse de thé ?

— No ; but pray, give me very little... Puis voudrez-vous venir avec moi ?

— Où donc ?

— Je vais prendre ma leçon de piano en anglais.

— ???

— Il y a peu de temps que j’ai découvert, en votre Paris même, une pianiste de beaucoup de talent. Une Française. Mais elle parle couramment l’allemand et l’anglais. Elle donne des leçons de musique dans une de ces trois langues, au choix. J’appris cela par hasard. Je courus chez elle. Depuis je m’en félicite, vu que les explications fournies en anglais me sont plus compréhensibles. Au fait, j’ai sa carte sur moi. Voyez :

Hélène Fleury

Compositeur et Pianiste

Professeur de Piano, Harmonie et Contrepoint

Leçons de Musique en Français, Allemand, Anglais

« Vous la connaissez peut-être, au moins de nom : elle concourut dernièrement pour le Prix de Rome.

— Oui, je me souviens. Et n’a-t-elle pas obtenu le Deuxième second Grand Prix ?

— Parfaitement. Allons, venez-vous ? It is fine weather.

— Vous avez raison, le temps semble fort beau. Partons.

Peu après nous nous trouvions en un petit salon familial. Fauteuils de tapisserie, panneaux couverts de hautes reproductions photographiques. Un de ces intérieurs de la bourgeoisie de province où traînent, au long des meubles, et dans chaque bibelot, de vieux et chers souvenirs. Entre la cheminée et la fenêtre, contre le mur, un piano noir, l'instrument sur lequel, sans doute, Mlle Fleury s’exerça depuis son enfance.

Je reste en tête à tête avec la maman. En sa robe noire garnie de crêpe, sous ses cheveux blancs, elle a un air doux et triste. On la sent heureuse, mais nullement surprise du récent succès.

— Nous habitions Compiègne... Originaires de Lorraine, nous naissons musiciens chez nous... Hélène, tout enfant, marqua des dispositions fort vives pour le piano. Dès qu’elle atteignit ses six ans, elle prit, trois fois par semaine, régulièrement, des leçons de musique. Je me réservais la surveillance de ses études ; aussi, lorsqu’à huit, neuf ans, elle improvisait au piano, j’écrivais, notais près d’elle, les airs qu’elle jouait. Plus tard, elle entra au Conservatoire dans la classe de Widor, et elle vint dès lors, dans ce but, chaque semaine à Paris. Son père et moi, heureux de ses dispositions musicales, nous l’encouragions. Mon mari mourut l’an dernier, quelques mois trop tôt pour assister au succès de notre fille...

Un nuage de tristesse, une seconde, voilà le regard de mon interlocutrice. Mais déjà elle souriait : Mlle Fleury venait d’entrer.

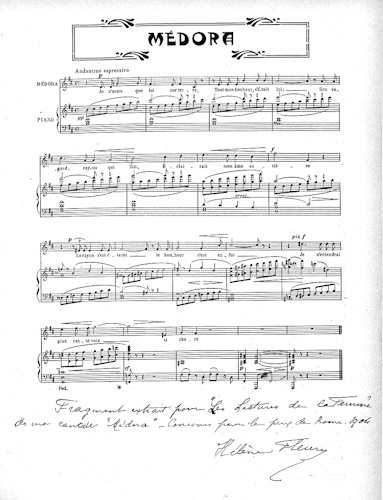

Hélène Fleury, fragment de sa cantate Médora

écrite pour le concours du prix de Rome en 1904

(in revue Lectures de la Femme, août 1904) DR.

Plutôt grande et forte, blonde, l’œil intelligent, l’accueil sympathique :

— Maman vous racontait sans doute que nous voici maintenant complètement installées à Paris. Je me sens contente d’être de retour de Compiègne. Vraiment, à la fin de mon séjour, malgré la fièvre du travail, je commençais à devenir un peu lasse de cette existence spéciale et monotone que les règlements imposent aux concurrentes du prix de Rome. Le château avait beau être admirable, l’organisation des loges et du service étaient vainement parfaites ; un mois au secret, cela paraît long !

— Mais je croyais que l’ensemble des épreuves durait plus d’un mois ?

— L’ensemble, oui. Il faut d’abord remettre un certificat de son professeur attestant des capacités à prendre part au concours. Ce professeur doit être connu, sans que, forcément, il appartienne au Conservatoire. Puis a lieu une épreuve d’essai, d’une durée de six jours. L’an dernier je fus éliminée ; cette année nous nous présentâmes quinze. Après les huit journées d’attente qui séparent les deux épreuves, j’appris que je me trouvais admise au nombre des six concurrents autorisés à concourir définitivement. Je manifestais le désir de ne point me singulariser en rien, de partager la vie de mes collègues hommes, s’ils voulaient y consentir et ne pas se contraindre, se gêner, par le fait de ma présence. Ils acceptèrent. Une seule chose nous différencia : suivant la coutume, ils eurent un domestique, et l’on me donna une femme de chambre.

« Nous entrâmes en loge pour un mois. La cantate imposée comportait trois personnages : Sélim, Giaffar, Médora (deux voix d’homme et une voix de femme). Titre : Médora.

« La sortie de Compiègne se trouve suivie d’une période de douze jours pour s’entendre avec ses interprètes. Puis, le 1er juillet, au Conservatoire, première audition. Le lendemain, à l’Institut, audition définitive. J’eus comme interprètes, Mlle Demangeot ; MM. Dubois, de l’Opéra, et Beck, baryton viennois. Tous trois s’affirmèrent parfaits.

« A la proclamation du résultat, M. Pech devenait l’heureux titulaire du Premier Grand Prix. L’an dernier, il obtint une mention honorable en même temps que M. Pierre Pierné, cette fois Premier Second Prix, et bénéficiaire d’un don qui, depuis celle année, s’y trouvera adjoint, soit 1.800 francs. A moi revenait la gloire d’être Deuxième Second Grand Prix.

— Et ?

— Et rien. Pourquoi cette question ?

— Mais il me semble que ce concours se résume très coûteux pour les concurrents ?

— Plutôt. Il y a les frais de séjour au château. Résidence oblige ! et les pourboires doivent atteindre à telle grandeur ! Mais je recommencerai en 1905. Je risquerai, à nouveau, la chance de décrocher le Premier Grand Prix, puisque je n’ai pas encore atteint la limite d’âge : trente ans.

« J’aime passionnément mon art, et même, si je me marie, j’espère y demeurer attachée, mais en sachant l’empêcher de devenir une entrave dans mon intérieur. J’essayerai, au contraire, de l’allier, de le confondre dans l’air familial, afin qu’il me soit une force, et non une source de malentendus.

— Mais quel avenir y sentez-vous pour la femme ?

— A quel point de vue : professorat ?

— Non pas. Le nombre des professeurs-femmes, en musique, se trouve déjà très élevé. Le nombre des compositeurs-femmes, a toujours été très restreint. Alors ?

— Alors, mon Dieu, je crois la femme capable de donner un acte, un bon acte, un excellent acte, mais non de fournir un opéra entier. Elle possède plus profondément que l’homme le don d’éprouver, d’enregistrer une impression ; elle s’affirme plus sensitive. Cependant elle ne dispose pas de la même force conceptive, créative. L’idéal, là comme en tout, il me semble, serait l’œuvre mixte, née d’une collaboration étroite.

Diane-Gabrielle Rony

in Lectures de la Femme,

magazine hebdomadaire de la famille

n° 17 du 18 août 1904

1905

Victor Gallois, Premier Grand Prix de Rome en 1905, directeur du Conservatoire de Douai (Nord). Ce fut lui qui enseigna le premier la musique à Henri Dutilleux, venu se fixer avec sa famille à Douai en 1919. ( photo Cl. Manuel, 1905 )

Articles et illustrations sur cette page spécifique.

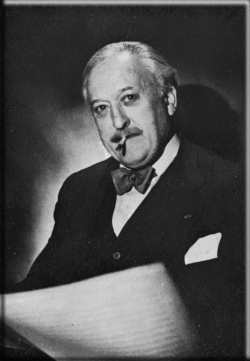

Marcel SAMUEL-ROUSSEAU (1882-1955)

Marcel Samuel-Rousseau, 1882-1955, deuxième Second Grand Prix de Rome 1905. ( photo Cl. Manuel, 1905. ) Né le 18 août 1882 à Paris 7e, au domicile de ses parents situé 80 rue Vanneau, Marcel-Auguste-Louis Rousseau se fera appelé plus tard, en souvenir de son père Samuel Rousseau, « Marcel Samuel-Rousseau ». Venu au monde dans un milieu où la musique est vénérée – son père est organiste, chef d’orchestre et compositeur, sa mère née Eva Lambert Cilleuls est la sœur du professeur de chant renommé Louis Lambert des Cilleuls et belle-sœur de Berthe Merklin, fille du facteur d’orgues Michel Merklin – il est très tôt initié à cet art. Elève de son père, et en cours particuliers du pianiste Paul Braud, il se livre très tôt à la composition. On lui connaît en effet deux pièces Rêverie et Scherzo, pour clarinette et piano, exécutées à Paris en avril 1901, une Romance pour cor et harpe chromatique (Leduc), récompensée en avril 1902 par un prix décerné par la Société des compositeurs de musique (elle est jouée le mois suivant à la Salle Pleyel), un drame lyrique en un acte, Le Bonheur des vieux, sur un poème de Georges Mitchell, reçu en janvier 1905 par Albert Carré à l’Opéra-Comique, mais jamais monté. En 1904, il est aussi l’un des plus jeunes critiques musicaux, puisqu’il succède à son père dans les chroniques musicales du journal L’Eclair.

A propos de sa Romance jouée à Pleyel, le journal L’Eclair écrit dans son édition du 12 mai 1902 : deux idées exposées l’une au cor, l’autre à la harpe qui, à la rentrée, se juxtaposent, ingénieusement interverties ; poétique coda où s’entremêlent des notes bouchées du cor et des sons harmoniques de harpe. Fort bien jouée par M. Vuillermoz et Mlle Lucile Delcourt, cette œuvrette a été chaleureusement accueillie.